指導者同士の信頼づくりは難しい。米中トップの個人的間柄は窮地に生きるか?

2021年11月19日

バイデン米大統領と中国の習近平国家主席が11月15日、オンライン形式で会談した。両氏は副大統領と国家副主席という立場で会って以来、10年の知己という間柄だ。

中国が共産党独裁で“富国強兵”を続けるなかで、米中関係は安全保障や経済など様々な面で激しく対立している。それは会談にも影を落とし、終始和気あいあいとはいかなかった。会談の結果も地味だった。

それでも、日本の首脳外交では希少な、バイデン、習両氏の「長い関係」は、会談で大統領自身が指摘した「競争が衝突へと発展しないためのガードレール」の強固なパーツにはなりうるだろう。本稿では、米中トップの個人的関係は、二国の関係にどんな影響を及ぼすかについて、あらためて考えてみたい。

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2021年11月17日、ワシントン、ランハム裕子撮影

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2021年11月17日、ワシントン、ランハム裕子撮影 2021年10月22日、山東省済南市で開いた黄河流域の生態保護に関する座談会で重要演説を行った習近平氏(新華社)

2021年10月22日、山東省済南市で開いた黄河流域の生態保護に関する座談会で重要演説を行った習近平氏(新華社)「今日、私たちは初めてオンラインで会議をする。当然直接の対面には及ばないが、悪くはない」と切り出した習氏は、「老朋友(ラオポンヨウ)に会えてとてもうれしい」と笑顔を見せて話した。「老朋友」は古くからの友人の意味だが、一度会っただけでも使う軽さもある。

一方、大統領は「私たち二人はとても長い時間話してきた」と応じた。しかし、「友達」とは言わなかった。

トランプ前大統領が、クリントン政権以来の対中関与政策を捨てて強硬姿勢に転じたのを、バイデン氏は引き継いだ。異形の発展を続ける中国への反感や警戒感は、与野党だけでなく、国民の多くにも共有されている。

バイデン氏は4月の施政方針演説で習氏を「専制主義者」と呼んだ。またこの夏に新型コロナウィルスの発生源調査をめぐり、習氏との米中協力を問われた際には、「私たちはよく知っているが、古い友達でない」と言い切った。それもこれも、中国に厳しい米世論が背景にある。

とはいえ、両氏の関係は決して浅薄ではない。

習氏は国家副主席だった2011年8月、当時のバイデン副大統領を中国に迎え、対米外交デビューを果たした。中国の次期最高指導者への就任が確実視されていた習氏は、会談で「中国と米国は、従来にも増して共通の利益を有している。我々はこれまで以上に重要な共通の責任を負っている」と述べた。その習氏を、バイデン氏は「開放的で、率直だ」と持ち上げ、「我々の個人的な関係が今後も継続して育っていくことを期待している」と語った。

習氏はバイデン氏の四川大地震被災地訪問などの日程にほぼ同行し、関係を深めた。バイデン氏は翌年、習氏を米国に迎え、ワシントンやロサンゼルスでの活動に同行するなど厚遇した。

そんな二人が今、米中のトップとして向き合っている。今後どういう関係を築いていくか興味深いが、私には直接取材した、クリントン、江沢民両氏のがっぷり組んだ首脳外交を通じての人間関係が記憶に残る。

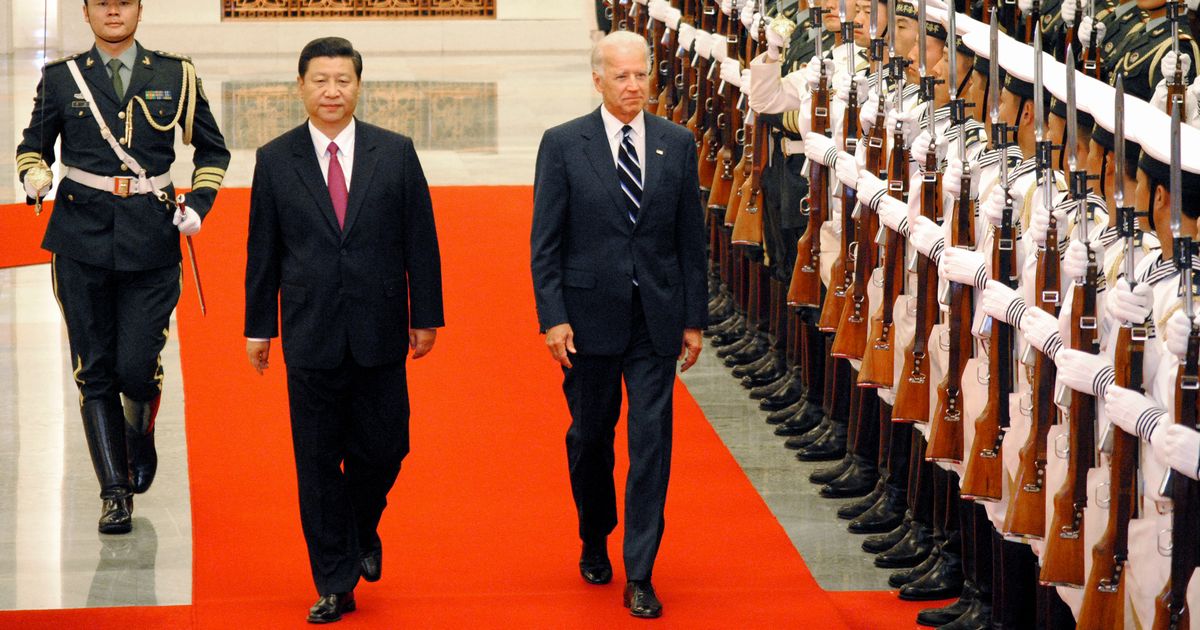

北京の人民大会堂で18日に開かれたバイデン米副大統領の歓迎式典で、ともに閲兵をする中国の習近平国家副主席=2011年8月18日、中国・北京

北京の人民大会堂で18日に開かれたバイデン米副大統領の歓迎式典で、ともに閲兵をする中国の習近平国家副主席=2011年8月18日、中国・北京クリントン氏は1993年大統領に就任し、89年天安門事件で傷ついた対中関係の修復を当時の江沢民国家主席と担った。台湾の李登輝総統(当時)が訪米したことによる対立、中国のミサイル演習、北大西洋条約機構(NATO)軍によるユーゴスラビアの中国大使館爆撃などの危機もあったが、協力して乗り切った。クリントン氏は著書『マイライフ クリントンの回想』(朝日新聞社)で、江氏への親近感を率直に書いている。

「江沢民と過ごす時間が増えるにつれて、彼を好もしく思う気持ちが高まった。なぞめいた魅力があり、ユーモアに富み、おそろしく自尊心が高いが、どんなときでも異論に進んで耳を傾けた。彼の意見にいつも賛成だったわけではないが、できる限りのスピードでこの国を変え、正しい方向に導いているという自負が伝わってきた」

私は1997年の江氏の訪米を現地で取材した。今でも鮮明に覚えているのは、ホワイトハウスでの共同記者会見だ。

クリントン氏が「人権と信仰の自由で、我々の間に基本的な違いがある」と言えば、江氏は英語をまじえ、「民主主義も人権も相対的なものだ」と切り返す。天安門事件についての質問でも、双方の応酬が続いた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください