活かされない組織、好都合なデータ操作、リーダー不在……意思決定の欠陥は続いている

2021年12月08日

“the Point of No Return”とは、燃料残量から計算して離陸地に戻れなくなる限界点のことを指す航空用語だ。おそらく私たちの人生にも、そして国家にも、それを超えてしまったらもう引き返すことはできない、という地点がある。

それなら80年前、日本はどこでその帰還不能点を超えてしまったのか、だれがその決断をしたのか、当時でさえ多くの者が「勝てるはずがない」と考えた大国との戦争への道をなぜ進んだのか――。そう問うてみても、答えは判然としない。

主戦派の東条英機や陸軍に親米英派が押し切られた、という通俗史観に対し、新史料の収集や生き証人への聞き込み、数字の分析によって挑んできたのが作家の猪瀬直樹氏だ。もはや古典とも言える『昭和16年夏の敗戦』(1983年)では、開戦前夜に密かに集められた若きエリート官僚たちが「日米戦必敗」の結論を出していた史実を掘り起こすとともに、開戦判断の陰のキーパーソンとも言える「最後のA級戦犯」に肉薄し、近現代史家に衝撃を与えた。

そこで描かれているのは、リーダーシップの欠如、官僚的な日常の惰性、ご都合主義的なデータのつまみ食いであり、「主体」が見えず「責任」もまた集団の中に融解してしまった、いまも変わらぬ日本型意思決定の姿そのものだった。そして、「空気」という名の同調圧力に支配される人々の姿も……。

コロナ禍という危機においてふたたび顕わになったこの「病理」をどう克服すればよいのか。猪瀬氏にあらためて聞いた。

猪瀬直樹〈いのせ・なおき〉 1946年長野県生まれ。87年『ミカドの肖像』で大宅壮一ノンフィクション賞、96年『日本国の研究』で文藝春秋読者賞受賞。東京大学客員教授、東京工業大学特任教授を歴任。2002年に道路関係四公団民営化推進委員、07年に東京都副知事に任命される。12年に東京都知事に就任、13年辞任。15年より大阪市・大阪府特別顧問。21年11月、富山和彦・安宅和人・松田公太らと民間臨調「モデルチェンジ日本」を立ち上げた。主な著書に『天皇の影法師』『黒船の世紀』『ペルソナ 三島由紀夫伝』『公 日本国・意思決定のマネジメントを問う』などのほか『日本の近代 猪瀬直樹著作集』(全12巻、電子版全16巻)がある。近著に『カーボンニュートラル革命』。

――8月15日は国家的な記念日である一方、12月8日という日付はsocial amnesia(集団的健忘症)の地平に追いやられています。

戦後日本は平和憲法を持ち戦争を放棄した。「二度と戦争を起こしてはいけない」はよいとして、ではなぜ勝てる見込みのない戦争に踏み込んだのか、子どものころから不思議に思っていた。

近現代史の教育では、経緯を流れを追って教えるだけ。現代の生徒学生たちの第2次世界大戦に関する知識も、僕の子どものころと変わっていない。日米開戦にあたってどのような討議や意思決定が行われたのか、戦争を始めるにあたり指導者たちにどのような葛藤があったのか、教科書には描かれておらず、疑問に答えてくれていない。教育は「なぜ」を考えることのはずだ。その検証がなければ、次世代が教訓を得ることもできない。

「日本への石油輸出禁止は続き、日米交渉は妥協点を見いだせないまま、1941年(昭和16年)10月、日米交渉の継続を望む近衛文麿首相と、開戦を主張する東条英機陸相とが対立して近衛内閣は総辞職し、東条内閣が成立した。東条内閣は日米交渉を続けつつ開戦準備を始めた。アメリカ合衆国との開戦に躊躇する昭和天皇も東條首相や陸軍に説得され最後の交渉を行うことになった。昭和天皇の面前で行う御前会議の決定に従い、1941年12月8日、日本軍はハワイの真珠湾などを奇襲攻撃し、マレー半島にも上陸して、アメリカ合衆国、イギリスに宣戦布告して太平洋戦争が開始された。」(『新日本史B』2015年 山川出版社教科書)

日米開戦の責任を東条という「悪玉」ひとりに帰するのは、あまりに単純。東条や陸軍は米国が求める大陸からの撤兵に「支那の英霊十万を見捨てるのか」と反発し近衛を突き上げたが、自身に組閣の大命が下ると、開戦回避を望む昭和天皇の意思に沿おうと苦悩する。

昭和天皇と内大臣の木戸幸一は「虎穴に入らずんば虎児を得ず」と、主戦派急先鋒の東条を使えば陸軍を抑えられると考え賭けにでた。律義な“忠臣”の東条は追い詰められ小役人のように立ち回ることしかできず、自分が蒔いた種とも言える開戦のうねりを止めようとするが止められなかった。

でも戦後を覆った勧善懲悪の図式はいまだに常識化している。軍国主義だから戦争をした、軍部が独走した、という言い回しは大雑把すぎて、何も説明していないに等しい。

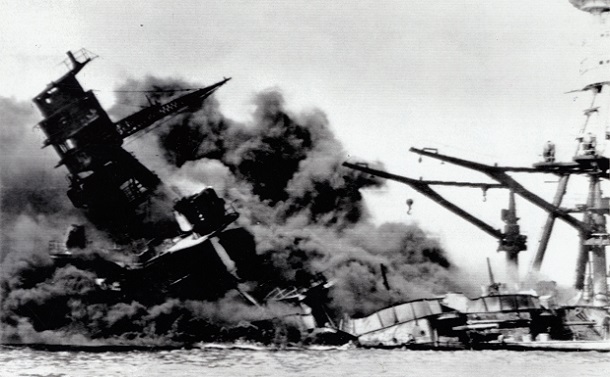

1941年12月7日(日本時間8日)、真珠湾(パールハーバー)で日本軍の攻撃を受け、黒煙を上げて沈む米戦艦アリゾナ

1941年12月7日(日本時間8日)、真珠湾(パールハーバー)で日本軍の攻撃を受け、黒煙を上げて沈む米戦艦アリゾナ ――『昭和16年夏の敗戦』では、好戦的な軍人という東条の通俗的人物像を排し、開戦の経緯と東条が果たした役回りを、公式史料だけでなく関係者のメモや証言から再現しています。

日米開戦における重要な会議はふたつあり、ひとつは天皇臨席の「御前会議」、もうひとつは「大本営・政府連絡会議」。

当時の日本の国家意思は「統帥」(軍の最高指揮権)を担う「大本営」と、「国務」(行政権)を担う政府(内閣)に二分されていた。大本営のうち陸軍部は参謀本部、海軍部は軍令部と称し、それぞれ参謀総長と軍令部総長がトップ。俗に言う「軍部」とは、この統帥部と、内閣の組織である陸軍省と海軍省をあわせたものを指す。

統帥権は天皇大権に属すので、統帥部は天皇の権威を笠に内閣を事実上無視して作戦を発動できた。「軍部の独走」は明治憲法の欠陥から生じた。それを補い最高意思決定をするための場が大本営・政府連絡会議で、御前会議は単に決まっている結論を承認し正当化する儀式的な場だった。

昭和天皇が臨席した御前会議

昭和天皇が臨席した御前会議1941年9月6日の御前会議で、日米開戦止むなし、という「帝国国策遂行要領」が承認される。これは、10月下旬の開戦を準備する、という厳しいものだった。東条内閣は、近衛内閣時代のこの決定を白紙に戻す“密命”を課せられていた。

東郷重徳外相は当初、東条に「近衛内閣崩壊の原因はあんたにある。そのことを無視していては応じられない」「陸軍が従来どおりの強硬な態度を取り続けるなら、(日米)交渉挫折は明らかだ」とたたみかけ外相就任を拒否した。東条は「支那撤兵も含めて日米交渉を再検討する」と言明せざるを得なかった。海軍の嶋田繁太郎も、東条が直談判で「9月6日決定の白紙還元」を訴えてようやく海相を引き受けた。

東条内閣の閣僚たち。前列中央が東条英機首相兼内・陸相、右端が鈴木貞一国務相兼企画院総裁。第3列目右から3人目が東郷茂徳外相兼拓相。第4列右端が岸信介商工相=1941年10月18日、首相官邸

東条内閣の閣僚たち。前列中央が東条英機首相兼内・陸相、右端が鈴木貞一国務相兼企画院総裁。第3列目右から3人目が東郷茂徳外相兼拓相。第4列右端が岸信介商工相=1941年10月18日、首相官邸東条内閣発足6日目の10月23日から、日米開戦再検討のための大本営・政府連絡会議が連日開かれた。堂々巡りの議論が続くが、東条は「お上の御心を考えねばならぬ」とちぐはぐなことを言うだけで、まったくリーダーシップを発揮できない。

結局開戦を決めた12月1日の御前会議の後、天皇の意に反した結論を上奏しながら東条は顔面蒼白だった。陸相と内相を兼ね独裁権を敷いたかのように言われた東条だが、その姿は決して「独裁者」のものではない。

――連絡会議における強硬派と開戦回避派の攻防のヤマ場は、仮に開戦した場合の物資の需給見通し、特に石油のストックをめぐってのものでした。ファクトとしてのこの数字が独り歩きしたことが、議論を開戦に引っ張った大きな要因だった指摘していますね。

あの戦争は最終的にはエネルギー問題だったと言える。アメリカの対日石油禁輸措置は1941年8月1日とされているが、実質的な禁輸は「石油製品輸出許可制」が完全実施された6月21日で、それ以降は一滴の石油も入手できなくなっていた。

当時陸相だった東条は、人造石油(石炭液化)の開発がドイツのように軌道に乗っているはずだと信じていたので、石油禁輸も楽観的に捉えていた。しかし実際には計画の1割にも満たない生産量しかなかった。陸軍省燃料課長から切羽詰まった数字を説明され、南方進出して石油を入手した場合の受給予測表を示された東条は、「泥棒せい、というわけだな」と激怒した。

南部仏印進駐。サイゴン(現ホーチミン)市内を行進する歩兵自転車隊=1941年7月

南部仏印進駐。サイゴン(現ホーチミン)市内を行進する歩兵自転車隊=1941年7月 7月2日の御前会議が「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」を正式決定するが、「推移」とは「時の移りゆくこと」という意味で、これほど主体が不明確な言葉はない。

結局、対ソ戦略は成り行きまかせ、ドイツ軍が勝ちそうになれば日本も打って出る、その間に資源獲得のために南進する、という場当たり的なものだった。南部仏印進駐は7月28日に実行され、アメリカの対日感情はさらに悪化することになる。

10月27日の連絡会議で、海軍省整備局長は、11月に開戦しインドネシアの石油を獲得すれば3年近くはもつが、来年3月開戦だと2年もたない、という趣旨の説明をする。賀屋興宣蔵相は「戦争した場合、しないでこのまま推移した場合、それぞれどうなるか、数量的に知りたい」と、数字を頼りに統帥部に抗しようとした。

しかし、提出された企画院の「数字」が曲者だった。

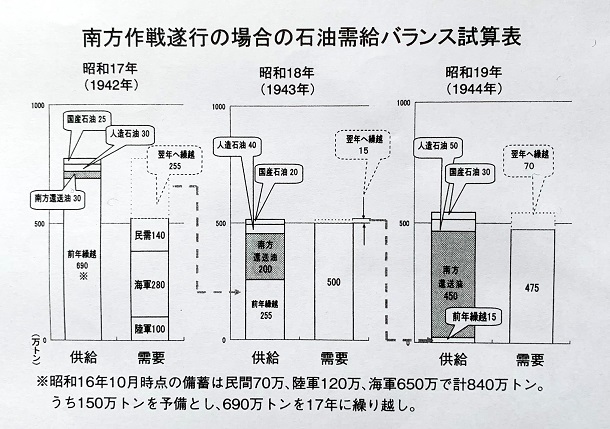

鈴木貞一・企画院総裁が10月29日の連絡会議と11月5日の御前会議で、石油の需給予測を説明した。

開戦時の手持ちは、インドネシアからの入手も含めて925万トンで、このうち150万トンを予備に確保し差し引き775万トンが1年目の供給量。これに対して消費量は、1年目520万トン、2年目500万トン、3年目475万トン。インドネシアの油田を占領し翌年に繰越していけば、戦争遂行能力は維持できるということを意味した。

表面上は説得力を持つ数字で、しかも、戦わずしてジリ貧を待つよりもはるかに魅力的な選択肢だった。

『空気と戦争』猪瀬直樹著より

『空気と戦争』猪瀬直樹著よりしかしこれは、つじつま合わせの数字だった。

南進して油田を制圧しても、シーレーンを確保しなければ石油はまったく届かない。鈴木総裁は「300万トンの商船を常時就航させ、軍が年間船舶消耗を80万~100万トンに抑える作戦をする必要がある」と説明した。撃沈される船をそこまで減らさなければ対米戦遂行能力は日本にない、と。

にもかかわらず実際には、商船護送作戦は各艦隊がそれぞれ独自に実施しただけだった。南方進出にとって最も肝心な護送作戦の統轄がないまま開戦を決めたということだ。

――しかも実際の船舶消耗量はもっと大きかった。

1940年に設立された「総力戦研究所」の一期生がつくった模擬内閣は、イギリスの商船隊がドイツ潜水艦に撃沈された実績値をロンドンの保険会社ロイズから独自に入手していた。

これをもとに計算すると、日米戦に突入した場合の船舶消耗量は年に120万トンにもなった。鈴木総裁が御前会議で説明した「80万~100万トン」よりもずっと大きい。造船能力は多く見積もっても年に60万トンだから、相殺すれば、毎年60万トン、3年で180万トンが減るわけで、当時の日本の商船保有量300万トンの3分の2が沈むことになる。

総力戦研究所は1940年9月30日の勅令で設置された首相直轄の機関。翌1941年4月に入所した第一期研究生は、各省から集められた官僚27人(文官22、武官5)と民間(日銀、日本製鉄、日本郵船、同盟通信など)からの8人の計35人(特別研究生の閑院宮春仁を含めると36人)で、平均年齢は33歳だった。

研究生たちは日米戦争を想定した机上演習を行うために〈模擬内閣〉を組織し、研究所側から出された「南方資源を武力で確保したら……」といった仮想の想定に応えるかたちで、対米戦となった場合の戦局を予測した。

それぞれの出身母体から持ち寄った極秘資料も駆使し、兵器や資源、国際情勢を分析したシミュレーションの結論は「奇襲作戦を敢行し緒戦の勝利は見込めるが、長期戦になれば物量において劣勢な日本の勝機はない。最終的にはソ連も参戦し敗北は必至。戦争は不可能」というものだった。これは現実の太平洋戦争の戦局推移と(原爆投下以外は)ほぼ合致していた。

机上演習の研究結果は1941年8月27、28の両日、近衛文麿首相や東条英機陸相ら政府と統帥部関係者の前で発表された。

資源を穴の空いたバケツリレーに託しても無駄だ。南方の石油に期待できず、備蓄も底をつく。世界中を敵にまわせば講和の仲介をしてくれる第三国も存在しない。耐えられるはずのなかった長期戦に突入した戦争は、最終局面でソ連が参戦する――。戦争の推移は、模擬内閣が予測したとおりになった。

『日本商船隊戦時遭難史』(財団法人海上労働協会、1962年)によると、実際に日米開戦後、1942年度89万トン、1943年度167万トンが撃沈された。平均すれば、模擬内閣が予想した120万トンとほぼ同じだった。

なお、1944年度は369万トンが沈み、日本商船隊はほぼ全滅した。

要は、日米開戦を決めた最高意思決定会議は、あやふやなデータに基づくものだった。そして審議が充分に尽くされないまま、真珠湾奇襲作戦は季節風の関係で12月でないと成功しないという作戦のスケジュールが暗黙裏に優先され、議論が煮詰まらない状態で会議は終わる。

決断して開戦したのではなく、ズルズルと時間が流れるなかで、空気が醸成されていった。これなら勝てる、と決断したわけでなく、時間切れだから仕方ないという不決断で始めた戦争だった。

11月26日に、最後通牒とも言える「ハル・ノート」がアメリカから突きつけられるが、インドネシアの石油を前提に南部仏印進駐を決めた7月2日の「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」の御前会議の時点で、もはや日米交渉の余地は潰えていたと言える。ちぐはぐな意思決定、拙劣な外交が「ハル・ノート」という結果を招いたわけだ。

新時局の態勢の中心となるべき人物を育成するという総力戦研究所が開設され、その入所式が1941年(昭和16年)4月1日に行われた。中央奥に近衛文麿首相の姿が見える

新時局の態勢の中心となるべき人物を育成するという総力戦研究所が開設され、その入所式が1941年(昭和16年)4月1日に行われた。中央奥に近衛文麿首相の姿が見える――独り歩きしたとも言える「数字」を出した鈴木企画院総裁に1982年、インタビューしていますね。

当時93歳、耳は遠かったが、11月5日の御前会議のことは鮮明に記憶していた。

「腹のなかではアメリカと戦争をやっても勝てるとは思っていなかったから、とても憂鬱な気持ちで(数字を)読み上げましたよ」「海軍は自分がやるんだから、最終的な決断は海軍がすべきだったんだ。ところが海軍は、できないとはっきり言わんのだ」「戦にならないように、と考えてデータを出した」

そう言いながら、鈴木総裁は結局、「やれる」という数字を出している。「それは客観的な数字だったのか」「データに問題はなかったのか」と僕がさらに問うと、こう答えた。

「そうそう、問題なんだよ。海軍は1年たてば石油がなくなるので戦はできなくなるが、いまのうちなら勝てる、とほのめかすんだな。だったらいまやるのも仕方ない、とみんなが思い始めていた。そういうムードで企画院に資料を出せ、というわけなんだ」

つまり「空気」に負けてしまった、ということ。

鈴木は、国家のギリギリのところでの判断を託されてしまったようなものだ。そして、ギリギリのところで「(石油は)残る」「(対米戦を)やれる」という数字を出してしまった。この数字はガソリンや重油の割合を含めた厳密なものではないし、船舶撃沈率も含めてどこまで客観的なものかも怪しいのに、検証もないまま、会議の出席者たちは数字にすがった。

鈴木貞一は戦後、A級戦犯として訴追され、東京裁判で終身刑の判決を受ける。1956年に釈放され、89年に100歳で没する

鈴木貞一は戦後、A級戦犯として訴追され、東京裁判で終身刑の判決を受ける。1956年に釈放され、89年に100歳で没する決断すべき人間が決断から逃げ、1テクノクラートに過ぎない人に「これは鈴木さんの数字ですよね」と投げてしまった。後になって鈴木は「(日米開戦を)やりたくなかった」と言いながら、「やれる」という数字を求めているムードにのまれたので仕方なかった、と弁解した。

結局のところ、数字は「全員一致」という無責任な意思決定の道具に使われたということになる。

――その一方で、総力戦研究所の研究生たちの模擬内閣は、ファクトを目的に従属させることなく、厳然たる数字を畏怖し、日本必敗の結論を出します。東条は研究生たちに「諸君は軽はずみに口外してはならぬ」と釘を刺すほど狼狽しますが、エリートとはいえまだ30代の少壮官僚たちは、開戦を止めるためにそれ以上のことはできなかった。

近衛文麿前首相から事務引き継ぎを受けた東条英機首相=1941年10月20日

近衛文麿前首相から事務引き継ぎを受けた東条英機首相=1941年10月20日研究生たちは、それぞれの出身母体のデータを活用しつつ、本来属する組織の利害からは自由に、大胆にシミュレーションすることができた。でも彼らの役割はここまで。その先は、客観的な見通しやビジョンを示された者たちの判断、つまりリーダーシップの問題でしょう。

「(戦争を)やりたくなかった」という鈴木総裁が「これはできません」と言えば、東条も連絡会議の他のメンバーたちも「無理だ」となった可能性があるし、東条が天皇の意思に沿うことを貫くのなら、どこまでも開戦に反対すべきだった。

近衛も東条も鈴木も、置かれた立場に忠実に行動しただけで、歴史的文脈で広くものを考えリーダーシップを発揮するということはなかった。

――陸軍と海軍、統帥と内閣……全体としての合理性よりもそれぞれの組織目的を優先し、最終的につぎはぎだらけの非合理なものに変質させてしまう、そしてだれも責任を取らないという、結局は日本的な意思決定システムの問題に行き着くわけですね。

そういう視点で歴史を見れば、戦前と戦後は連続している。戦前の政府・大本営連絡会議も、戦後の閣議や事務次官会議も、末端のキャリアの仕事が積み上げられ総合されていった結果で、官僚制的な日常性という意味では変わらない。

意思決定のプロセスのなかでの意図的な数字の操作やインプットミス、決断にあたっての責任の放棄といった、いまも起きている日常性が、日米戦を呼び込んだのではないか。80年前のことで我々が得るべき教訓もそこにある。

総力戦研究所の模擬内閣では、利害関係から自由になった世界で優秀な人材がきわめて正しい結論を出した。その姿に希望を抱くのは、僕だけではないはずだ。

――いまでも官僚機構は虚実を使い分けます。部分的、局所的な「実」に拘泥しながら、全体を見ることはしない。全体が「虚」であっても、官僚は責任を取らない……。

道路公団民営化問題の議論で、国土交通省は2030年まで交通需要が伸び続けるという推計を出してきた。人口のピークが2005年前後なのにおかしいのでは、と僕は指摘し、検証のためにデータの公表を求めた。国交省は推計を作成した財団法人の著作権を持ち出すなどして抵抗した。データを得るためだけのやりとりが40通にもなった。

ようやく出てきた統計では、意図的に古い免許保有率データを使い、需要を高ぶれさせるごまかしをやっていたことがわかった。この結果、高速道路への投資額を大幅に減少させる再計算が求められることになった。数字をごまかすと国が滅びるということは、こういう事例からも言える。

――プロセスが見えない、責任を負う者が誰なのかわからない、という日本的な意思決定の問題は、今回のコロナ禍でも如実にあらわれましたね。

たとえば昨年2月29日に当時の安倍晋三首相が発表した全国一斉休校の要請は、いったいどこで決めたのか、意思決定の過程がまったく見えなかった。

コロナ対策の最高意思決定機関であるはずの政府の「新型コロナ感染症対策本部」の状況を調べてみたら、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください