政策失速・インフレ―中間選挙と大統領選に懸念/米の混乱は国際秩序の不安定化に

2021年12月16日

バイデン氏の大統領就任に合わせて、ワシントンのナショナル・モールには数多くの星条旗が立てられた=2021年1月21日(christianthiel.net/Shutterstock.com)

バイデン氏の大統領就任に合わせて、ワシントンのナショナル・モールには数多くの星条旗が立てられた=2021年1月21日(christianthiel.net/Shutterstock.com)バイデン氏の大統領就任から来月で1年、就任直後57%あった支持率はみるみる下がり、今や40%前半あたりをさまよう(Five Thirty Eightの12月10日付調査では支持率43%)。この時期にこれより支持率が低かったのはトランプ前大統領のみだ。

G20サミットの記者会見を終え、会場を去るバイデン米大統領=2021年10月31日、ローマ(Alessia Pierdomenico/Shutterstock.jpg)

G20サミットの記者会見を終え、会場を去るバイデン米大統領=2021年10月31日、ローマ(Alessia Pierdomenico/Shutterstock.jpg)「自分はトランプ氏と違う、同盟国を無視することはない、国内の中間層再生こそが重要で、弱者にも十分目配りする、政権は代わり米国は生まれ変わろうとしている、America is back(離れていた米国は同盟国の下に帰ってきた), Build Back Better(以前を超えて再生する)、自分はトランプ前大統領の4年間で失ったものを取り返す」と、バイデン氏は力強く訴えた。

2年ぶりの対面開催となったG20サミットで、バイデン米大統領は欧州との連携強化に奔走。アフガニスタン問題などで傷ついた欧州からの信頼回復に努めた。特にフランスとは、AUKUS(米英豪の安全保障枠組み)の立ち上げを事前に知らせなかったことで悪化した関係の修復に腐心。写真は首脳会談を前に報道陣に手を振るバイデン米大統領とフランス仏大統領=2021年10月29日、ローマ

2年ぶりの対面開催となったG20サミットで、バイデン米大統領は欧州との連携強化に奔走。アフガニスタン問題などで傷ついた欧州からの信頼回復に努めた。特にフランスとは、AUKUS(米英豪の安全保障枠組み)の立ち上げを事前に知らせなかったことで悪化した関係の修復に腐心。写真は首脳会談を前に報道陣に手を振るバイデン米大統領とフランス仏大統領=2021年10月29日、ローマその視線はただ一点、対中関係に集中する。21世紀の国際関係は米中の覇権競争だ。如何にその戦いを制するか。しかし、米国に以前のような圧倒的な力はない。同盟国とタッグを組んでこそ、中国に対峙していける。

まずは米欧の連携強化であり、続いてクワッドによる日米豪印の協力体制だ。これに米英豪の新たな安全保障枠組みであるAUKUSを加える。一連の流れは、12月9、10日の米国主導による民主主義サミットにつながる。

オンライン形式の「民主主義サミット」を主催したバイデン米大統領(左)とブリンケン国務長官。挨拶で各国指導者を歓迎した=2021年12月9日、ホワイトハウス(White House Photography/Shutterstock.com)

オンライン形式の「民主主義サミット」を主催したバイデン米大統領(左)とブリンケン国務長官。挨拶で各国指導者を歓迎した=2021年12月9日、ホワイトハウス(White House Photography/Shutterstock.com)しかし中国も黙っていない。11月の六中全会(中国共産党第19期中央委員会第6回全体会議)では歴史決議を採択、習近平体制の一層の強化を図るとともに、一帯一路政策で途上国の取り込みに余念がない。12月3日、昆明からラオスを通る高速鉄道を開通させ、更にそれをタイまで延伸させて東南アジアに勢力を伸ばそうと狙う。

バイデン政権発足後初の米中外交トップによる会談は、人権問題などをめぐり冒頭から互いを非難する異例の展開となり、両国の対立を色濃く映し出した。写真はブリンケン米国務長官(右から2人目)と中国の楊共産党政治局員(左から2人目)=2021年3月18日、アンカレジ

バイデン政権発足後初の米中外交トップによる会談は、人権問題などをめぐり冒頭から互いを非難する異例の展開となり、両国の対立を色濃く映し出した。写真はブリンケン米国務長官(右から2人目)と中国の楊共産党政治局員(左から2人目)=2021年3月18日、アンカレジ

バイデン米大統領との会談後の記者会見でウクライナ問題などをめぐり欧米メディアとやりとりするロシアのプーチン大統領=2021年6月16日、ジュネーブ

バイデン米大統領との会談後の記者会見でウクライナ問題などをめぐり欧米メディアとやりとりするロシアのプーチン大統領=2021年6月16日、ジュネーブもし侵攻があれば欧米は経済制裁で対抗するというが、西側への揺さぶりに出たプーチン大統領にどれだけ効果的か分からない。

米国は国際秩序維持に若干腰が引け気味だ。中露は、それを見逃さない。東の台湾に西のウクライナと、東西の火薬庫が不気味にくすぶる。

議会の上下院合同会議で施政方針演説をするバイデン大統領。新型コロナ対策の成果や、議会に検討を促してきた総額2兆ドルのインフラ投資計画などの意義を強調し、「アメリカは再び動き出した」と宣言した=2021年4月28日

議会の上下院合同会議で施政方針演説をするバイデン大統領。新型コロナ対策の成果や、議会に検討を促してきた総額2兆ドルのインフラ投資計画などの意義を強調し、「アメリカは再び動き出した」と宣言した=2021年4月28日一方、内政もバイデン大統領のスタートダッシュは目覚ましかった。中でも8年で2兆ドルのインフラ投資法案と10年で3.5兆ドルの子育て支援、気候変動対策等を内容とする歳出歳入法案(いずれも当初規模)は、その規模の大きさから人々は大きな期待を寄せた。

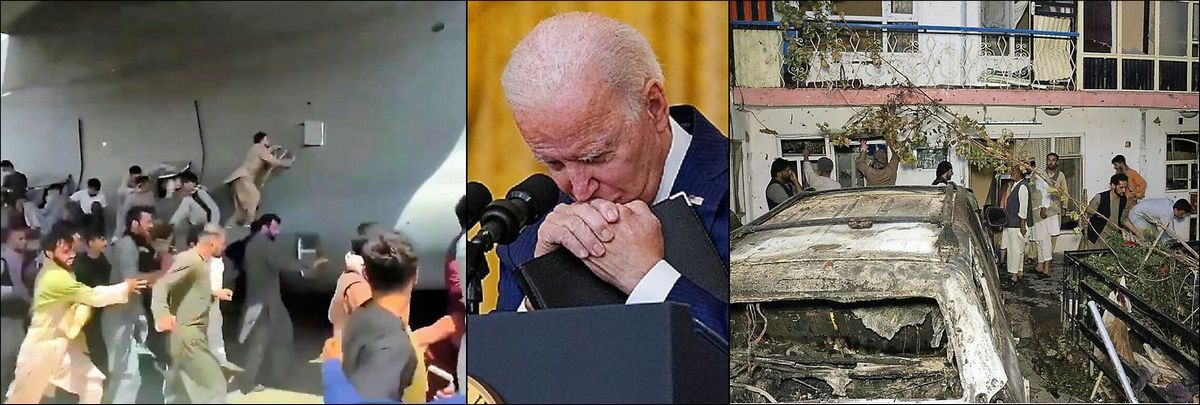

ところが就任直後に打ち上げた花火が華やかであればあるほど、後の寂しさも際立つ。アフガニスタン撤兵あたりからどうもバイデン政権の雲行きが怪しくなってきた。「撤兵に際しての混乱は一体何だ、バイデン氏は、外交のプロでなかったのか。」人々はバイデン氏が演じた不手際を目の当たりにし、大統領の資質を疑い始めた。

【左】カブールの国際空港で滑走路を移動する米軍機に並走して機体によじ登ろうとする人々。タリバーンが掌握した国からの脱出を求めて人々が空港に押し寄せた。振り落とされ亡くなる人もいた=2021年8月16日【中】撤兵戦略に批判が高まる中、カブールで発生したISによる爆破テロで米兵や民間人に多くの犠牲を出した8月26日、ホワイトハウスでうつむきながら記者の質問を聞くバイデン大統領【右】米軍機が誤って空爆したカブールの現場。ISと無関係の民間人10人以上が犠牲になった=8月29日

【左】カブールの国際空港で滑走路を移動する米軍機に並走して機体によじ登ろうとする人々。タリバーンが掌握した国からの脱出を求めて人々が空港に押し寄せた。振り落とされ亡くなる人もいた=2021年8月16日【中】撤兵戦略に批判が高まる中、カブールで発生したISによる爆破テロで米兵や民間人に多くの犠牲を出した8月26日、ホワイトハウスでうつむきながら記者の質問を聞くバイデン大統領【右】米軍機が誤って空爆したカブールの現場。ISと無関係の民間人10人以上が犠牲になった=8月29日しかし、これはほんの序曲だった。ほどなくしてまさかのインフレが米国を襲う。

これまで世界は何年にもわたりインフレを忘れてきた。デフレこそがむしろ心配の種だ。ところが、コロナ後のリベンジ消費でまさかのインフレが欧米を襲う。脱酸素の機運も加わり、原油価格が急騰、それが経済の隅々にまで波及していく。しかし問題は原油に止まらない。余りの需要の急拡大に供給が追い付いていかない。サプライチェーンが目詰まりし、船荷満載の船が港の外で列をなして待機する始末だ。

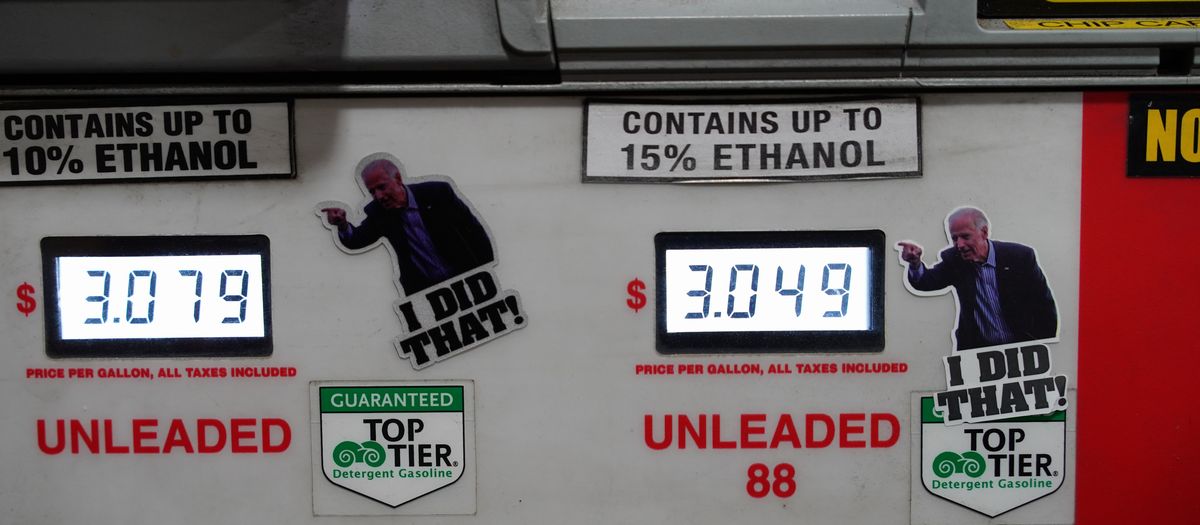

かくて、ガソリンに食料品にと、日常生活のありとあらゆるものの価格が上がっていった。ようやく新型コロナで傷んだ経済が回復するかと思った矢先、今度は値上げラッシュだ。これでは国民はたまったものでない。

ガソリン価格が高騰する中、バイデン大統領の写真に「私がやった」と記したステッカーが米国各地のガソリンスタンドに貼られていた=2021年10月31日(Aaron of L.A. Photography/Shutterstock.com)

ガソリン価格が高騰する中、バイデン大統領の写真に「私がやった」と記したステッカーが米国各地のガソリンスタンドに貼られていた=2021年10月31日(Aaron of L.A. Photography/Shutterstock.com)それでも、バイデン大統領肝いりの二つの法案が動き出していれば、米国経済も違った様相になっていたかもしれない。ところが、この二法案が待てど暮らせど議会を通る気配がない。国民は大統領の威勢のいい発表を聞き、今にも巨額資金が市中に流れ込み、景気が好転すると信じた。ところが実際は何のことはない、絵に描いた餅を見せられただけではないか。

法案は議会でもみくちゃになり、身内の民主党からも異論が続出する。バイデン氏と言えば、長年議会で活躍し、法案を通す術を知り尽くしていたはずなのに、事態打開に向けた妙手を繰り出すわけでもない。バイデン大統領は口ほどでもない、外交だけでなく、内政も不得手だ、と国民が考え出せば、大統領の支持率が下がっていくのも早い。

それでもトランプ氏ならまだ何とかしたかもしれない。何といっても、やってないことでもやったとして国民に平気で胸を張っていられた。この点、バイデン氏は違う。やったこともやったと言わないのがバイデン氏の奥ゆかしさだ。かくて、新型コロナ対策等、政権が誇れることは他に多くあるのに、国民の目がそちらの方に向いていかない。

しかし、問題の核心はバイデン氏個人の資質云々より、民主党の党としての在り方かもしれない。党内がバラバラで、こうも大統領の足を引っ張るようでは、いくら大統領が有能であったとしても成果は期待できない。

民主党は自らの党の立ち位置をどう考えているのか。

かつて民主党は労働者やマイノリティーの党だった。共和党の支持基盤が富裕層にあったのに対し、民主党は弱者を基盤とする政党だった。ところが今は必ずしもそうでない。

民主党の支持層は主にニューヨークやカリフォルニアといった東海岸、西海岸の都市部に多く、一歩都市部を離れれば地方は共和党の地盤になる。都市部には富裕層が集中するが、地方はそうでない。一方、民主党は大卒白人層に支持を広げるが、共和党は同じ白人でも比較的低学歴層が中心だ。民主党は、人種やフェミニズムで進歩的姿勢を打ち出してきた。人種差別に反対し、女性の地位向上を目指した。それ自体は弱者のための政策だったが、強くアピールしたのは高学歴層で、低学歴層は逆に反発し民主党から離反していった。

民主党はいつの間にか、インテリ、エスタブリッシュメントの党になり、一般大衆は共和党に流れていった。

【左】1968年8月、シカゴでの民主党大会の会場近くには多くのマイノリティーやヒッピーたちが集まり、兵隊に取り囲まれて朝を迎えていた。この女性は10ドルだけを手にアラバマからヒッチハイクできたという【右】2016年7月、フィラデルフィアでの民主党全国大会

【左】1968年8月、シカゴでの民主党大会の会場近くには多くのマイノリティーやヒッピーたちが集まり、兵隊に取り囲まれて朝を迎えていた。この女性は10ドルだけを手にアラバマからヒッチハイクできたという【右】2016年7月、フィラデルフィアでの民主党全国大会問題は、米国で大卒の高学歴層は有権者の36%でしかないということだ。余りに急進的で進歩的な姿勢を打ち出せば、有権者の多くは背を向けてしまう。

今の民主党は、インテリには支持されるかもしれないが、国民の大多数の心をつかみきれてない。しかしそれでは、党勢の伸びは期待できない。

民主党の主張が地方に届いていない。しかし、地方を落として米国を制することはない。

上院についていえば、上院は各州2名が定員で人口数に比例して定員が決められているわけではない。だから、いくら民主党が全国の得票数で共和党を上回っても、地方に根を張らない限り、州の数で共和党に負けてしまう。

共和党は、人口密度が比較的低い地方を抑えることで「効率的」に議席獲得を果たしている。逆に民主党は、頑張った割には議席が伸びない「非効率」な政党だ。

政治意識が余り高いとは言えない地方住民に、どうやって民主党の高邁な主張を届けていくか、それを考えなければならない。

民主党の党内は一枚岩ではない。

進歩的主張が必ずしも有権者の支持を得ることにはならないと認識し、進歩主義は程々にすべきとするジョー・マンチン上院議員らの穏健派に対し、民主党は弱者やマイノリティーの党であることを忘れてはならない、とするバーニー・サンダース上院議員らの左派が対立する。

民主党自身が、どの有権者にその主張を訴えていくか、焦点を絞り切れていないのだ。

ジョー・マンチン上院議員=2021年11月4日、ワシントン(HillRachael Warriner/S hutterstock.com)

ジョー・マンチン上院議員=2021年11月4日、ワシントン(HillRachael Warriner/S hutterstock.com) バーニー・サンダース上院議員=2019年11月1日、アイオワ州デモイン

バーニー・サンダース上院議員=2019年11月1日、アイオワ州デモイン

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください