ベトナム戦争時に学生時代を送った「1968年世代」が残したもの

2021年12月22日

日本とドイツでこの秋、総選挙が行われた。自公党政権がさらに続くことになった日本に対して、ドイツでは革新系の緑の党が台頭し、与党の一角を占めることになった。台頭の原動力となったのは、10代、20代の若者たちだ。地球温暖化など将来を懸念する世代が、既存の政治に抗議の声を上げた格好だ。高い投票率と若者の変革意識。彼我の差はどこからくるのだろうか?

ドイツ緑の党のロベルト・ハーベック共同党首

ドイツ緑の党のロベルト・ハーベック共同党首スーパー官庁と呼ばれるのは、3党の連立合意書の中に、「気候チェック」と呼ばれる職務が盛り込まれたからだ。経済・気候保護省が、すべての省庁から提出される法案に目を通し、環境基準に適合するかどうかを審査するという。環境に大きな影響を及ぼす交通行政のトップには産業界寄りのFDPの大臣が就いたが、その法案も対象になる見通しで、政府横断的に目を光らせる。緑の党が連立交渉で、強くその職務の必要性を主張していた。

連立の合意書では、脱石炭火力の目標時期が8年前倒しされて2030年となり、この年までに再生可能エネルギーが占める割合を80%に高めることが約束された。電気自動車の普及台数の目標は1500万台(現状は約70万台)に定められた。スーパー省庁の誕生で、これらの目標に向けて大きく物事が動き出す可能性がある。

緑の党の集会に集まった人たち=2021年8月10日、ドイツ西部ボーフム

緑の党の集会に集まった人たち=2021年8月10日、ドイツ西部ボーフム2017年の前回選挙で、主要6政党のうち最低の得票率(8.9%)に沈んだ緑の党がなぜ台頭したのか。支持が上向き始めたのは18年の秋。ちょうどそのころ、私は前党首のチェム・エズデミール(56)にインタビューする機会があった。トルコ移民の2世で、新政権で食品・農業相を務める。彼が指摘したのは、三つの点だった。

真っ先に挙げたのは、気候変動による影響が肌で感じられるようになったことだ。今年7月には西部で大洪水が発生し、100人以上の死者が出たが、18年夏も欧州各地で気温40℃を超える記録的な猛暑となり、対策を求める声が高まっていた。

二つ目は、右翼ポピュリズムの台頭だ。15年から16年にかけて、シリアなどからの難民が100万人以上ドイツに入国。国内の所得格差と相まって、新興右翼政党、ドイツのための選択肢(AfD)が台頭し、17年の総選挙で初めて連邦議会に進出した。この議席を奪還すべく、メルケル首相(当時)が率いる与党のキリスト教民主・社会同盟(同盟)内で急激に排外主義的な右派勢力が力を増し、18年10月にはメルケルが党首の辞任表明に追い込まれた。この傾向に嫌気をさした有権者が、こぞって緑の党に支持を移したのだ。「気候変動への対応とリベラル民主主義の保護。これを引き受けるのは、いまや緑の党しかない」と、エズデミールは胸をはってみせた。

三つ目の理由は、緑の党の内部で現実主義派が主導権を握り、妥協を許さない原理主義派が影を潜めはじめたことだ。2人の共同党首は従来、それぞれの派から1人ずつ選ばれてきたが、ベアボックとハーベックは2人とも現実主義派。責任政党としての立場を明確にしたことで、一般有権者の拒否感が薄まったのだという。

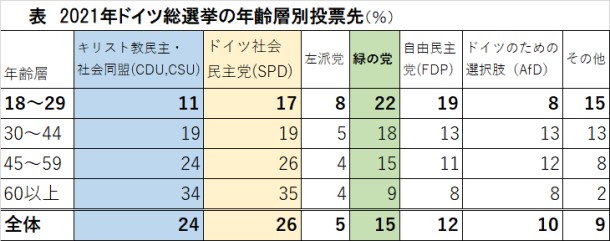

公共放送ZDFの調査は、若年層が飛躍のエンジンとなったことをはっきりと示している。18歳から29歳までの有権者が最も多く投票したのが緑の党で、22%が投票。年齢が上がるにつれて、支持は下がり、60歳以上ではわずかに9%だった。反対に、同盟やSPDといった伝統的な国民政党は、若い世代ほど得票率が低かった。

出典:ZDFheute / Forschungsgruppe Wahlen

出典:ZDFheute / Forschungsgruppe Wahlenドイツでは18年の秋ごろ、毎週金曜日に学生たちが授業をボイコットして、地球温暖化対策を求めてデモ行進する運動が始まった。スウェーデンの少女グレタ・トゥンベリさんが始めたFridays For Future(未来のための金曜日)の運動に触発されてのことだ。多いときにはドイツ国内だけで数十万人もの若者たちが参加する。朝日新聞のベルリン支局に駐在中、何度か彼らの姿を目にしたが、職場のあるビルのすぐ横を通過したときには、長い間シュプレッヒコールがやまず、仕事が手につかなかった。

ベルリンであった「Fridays For Future」の集会の様子=2019年2月、筆者撮影

ベルリンであった「Fridays For Future」の集会の様子=2019年2月、筆者撮影 「Fridays For Future」の集会で演説するブラーゼルさん

「Fridays For Future」の集会で演説するブラーゼルさん「僕たちが学校を休んだこと、それを目に見える形で残すこと、僕はそれを誇りに思っている」。取材したベルリンの集会で、学生のヤコーブ・ブラーゼルさん(18)がそう訴えていた。演説後、「学校側から懸念の声が出ているが」とたずねると、こんな答えが返ってきた。

「早急にこの問題に対応する必要があることを分かってもらうには、ストライキ以外の方法がない。いま行動しなかったら、20年、30年後に私たちは危機のど真ん中に立たされてしまいます」

ブラーゼルさんは今回の選挙に緑の党から立候補。惜しくも敗れたが、デモには今日も相変わらず参加し続けている。緑の党を押し上げたのは、彼らのような若者だった。

私は帰国後の19年に東京であったデモにも立ちあった。スタートは学校の授業が終わった夕方からで、参加人数は2000人ほど。外国人の姿が目立ったのを覚えている。後日、環境関連のサークルで活動している大学生に、「なぜデモに参加しないのか」と聞いてみた。答えはこうだった。

「環境問題に関心はあるが、参加したところで何も変わらない。就職活動に影響すると考える仲間も少なくない」

日本の総選挙では、若者層が最も多く投票した先は自民党だった。共同通信の出口調査によると、20代が最も多く投票した先は自民党の36.7%。10代でも最も多い36.3%が同党に投票している。11月7日付の日本経済新聞は、若い世代の支持を受けた理由について、「経済成長や社会保障改革が進まなければ、若者の負担や雇用の不安が増すことを懸念した」と分析している。所得分配や環境、多様性などの社会政策よりも、経済成長を重視した結果、自民党を選んだとの見方だ。

ただ、ドイツもまた若者層を取り巻く状況は似ている。少子高齢化が進み、年金の受給開始年齢の引き上げが常に話題となっている。その一方で、2000年代初頭の労働市場改革により、非正規労働者が大幅に増えた。失業期間が1~2年を超えれば、失業保険の支給が打ち切られ、生活保護を受ける身となる。終身雇用制などもちろんない。財政が比較的健全な状況にあるとはいえ、付加価値税はすでに19%にまであがった。若者が抱える不安は大きい。

にもかかわらず、なぜ多くのドイツの若者は革新系の緑の党を選び、日本の若者は現状維持を選択したのか。

私は、ベトナム戦争時に学生時代を送った「1968年世代」が、その後の世代の生き方に決定的な役割を果たしたと思っている。

1960年代後半は、世界で学生運動が吹き荒れた。戦後のドイツの民主化は、戦勝国の米国が手本だった。その米国がベトナムで非道な行為に及んでいることに対する失望と反発がドイツの若者たちに広がった。その反発は、既存の体制や価値観に対する反感へとむすびつき、ナチスドイツの過去を清算しようとしないドイツ政府や親世代に向かった。学生たちはゼネストを先導し、大学では教授たちがつるし上げられた。

学生中心の運動は結局、かれらが阻止しようとしていた非常事態法(災害や内乱、戦争などの非常時に基本的人権を部分的に制限する法)が68年に成立したことを境に下火となり、赤軍派によるテロが相次いだことで終焉(しゅうえん)を迎えることになる。

だが、学生たちは、社会に出てからも「世界をよりよき方向に変える」という心情を持ち続け、80年に緑の党を発足させた。98年に初めて連邦議会の与党となり、原発の全廃方針を決める。現在、気候変動への対策を訴える若者のうち、親や祖父母が80年代に同党で反核運動に携わっていたという人は少なくない。

ドイツの「政治の季節」がもたらした最大の遺産は、おそらく学校での政治教育だろう。

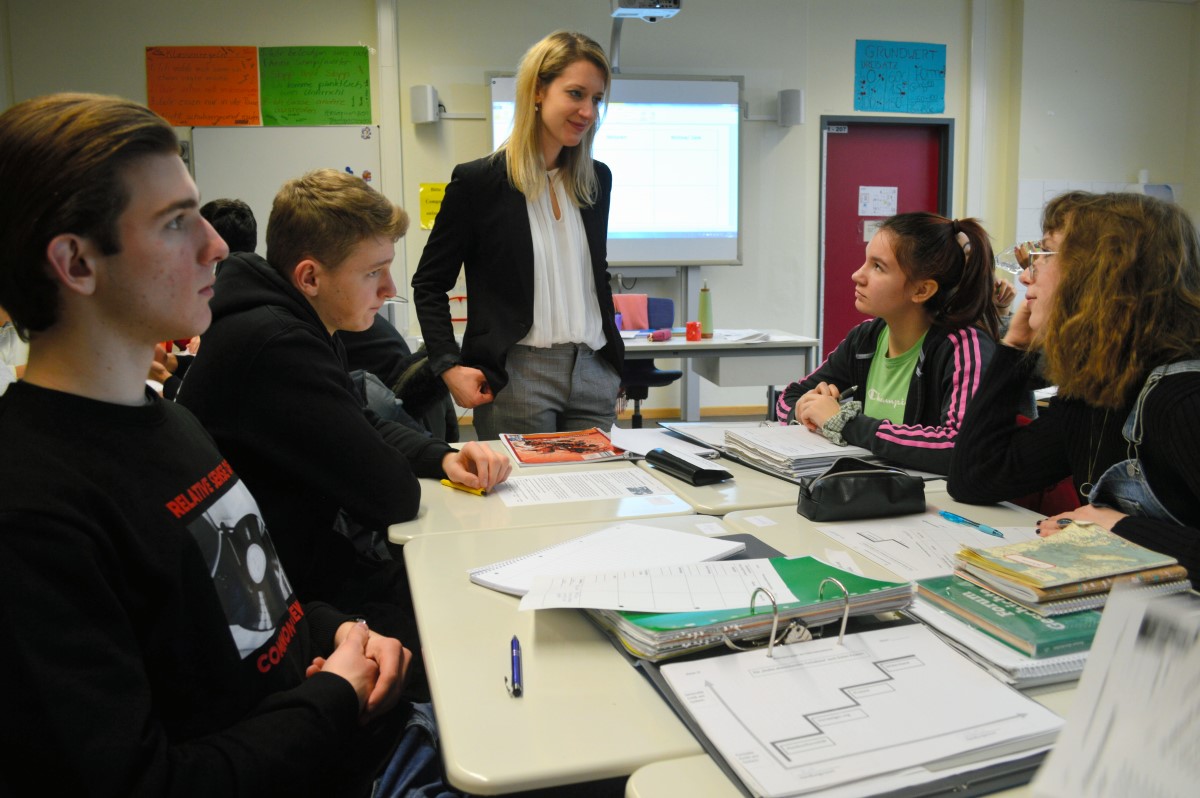

ナチス政権下の「抵抗」の実例について、教師と話し合う生徒たち2020年2月、ドイツ・フランクフルト近郊の州立校

ナチス政権下の「抵抗」の実例について、教師と話し合う生徒たち2020年2月、ドイツ・フランクフルト近郊の州立校ギムナジウム(日本の中学校と高校に相当)の社会科の授業では、原発問題など極めて時事的なテーマが取り上げられ、選挙前の模擬投票では政党別に役割を割り振られた生徒が、その政策の是非をめぐって議論する。先生が自らの意見を述べることも珍しくない。調和を前提とせず、現代的な問題を批判的に論じ合うこうしたスタイルは、60年代後半以降に始まった。76年に教育関係者の間で成立した三つの合意が、その理念をよく表している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください