松下玲子市長は、住民投票先進地を視察したらどうか

2021年12月23日

武蔵野市の松下玲子市長が市議会に提案した住民投票条例(案)は、12月13日に総務委員会で可決されたものの、同月21日の本会議において反対多数で否決された(反対14票、賛成11票)。

その日の夜に流れた、新聞各紙やNHKのデジタル版の記事の大見出しは以下の通り。

外国籍にも投票資格の条例案を否決 武蔵野市長「結果重く受け止め」(朝日新聞)

外国人に住民投票認める条例案が否決 東京・武蔵野市議会(毎日新聞)

「外国人に住民投票権」条例案を否決 東京・武蔵野市(日経新聞)

東京・武蔵野市議会、外国人の住民投票認める条例案を否決(読売新聞)

外国人住民投票条例案が否決 東京・武蔵野(産経新聞)

3カ月以上住む外国人に投票権を認める住民投票条例案が否決 武蔵野市、内容見直しへ(東京新聞)

外国籍住民参加認める住民投票条例案否決 東京 武蔵野市議会(NHK)

ご覧のように、全紙、「外国人投票権」を強調したものになっている。

というのも、10月末の衆院選挙後にこの「外国人投票権」に反対する人々(武蔵野市民もいれば市外の人もいる)の動きが急速に強まったからで、「論座」でも既にこの問題を取り上げている。

「武蔵野市住民投票条例への反対論に理はあるか?~4つの観点から考える」

「武蔵野市の住民投票条例問題は「自治基本条例」攻防史の延長にある」

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、、武蔵野市役所

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、、武蔵野市役所反対派の多くは、松下市長が提案したこの条例案の主眼・特徴が「外国人に投票権を認めること」にあると考えて異議を唱え、報道各社も11月以降はそうした主張に対応する記事を多く組んだ。その流れの中で付けられたのが上記の見出しだ。

だが、実はこの条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。

この論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。

そして次回の(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。

市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。

街頭で住民投票条例案への反対を訴える長島昭久氏=2021年12月9日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前

街頭で住民投票条例案への反対を訴える長島昭久氏=2021年12月9日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前この条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではないと記した。なぜなら、条例制定に基づく住民投票において「外国人に投票権を認めること」は、決して初めてのことでも稀有なことでもなく、よくあることだからだ。

条例に基づく住民投票は1996年8月4日に新潟県巻町で実施された(原発設置の是非を問うた)のが日本初で、その後、日米地位協定・米軍基地をテーマとした沖縄県の県民投票、産廃処理施設設置の是非を問うた御嵩町の町民投票が続く。

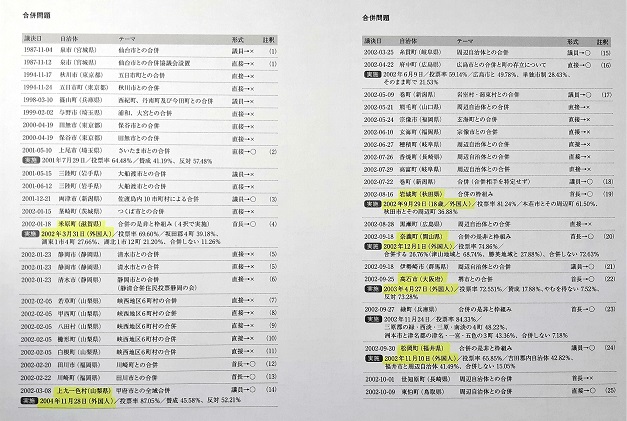

以降、市町村合併、庁舎移転などさまざまな案件が各地の自治体で住民投票にかけられ、その実施件数は現在まで427件にのぼる。([国民投票/住民投票]情報室の調べによる)

この427件のうち、外国人の投票権を認めて実施した初事例は2002年3月31日実施の滋賀県米原町で、以降、2017年11月26日実施の同県野洲市まで、合計202件以上ある。内訳は市町村合併をテーマとしたものが195件で合併以外が7件だ。「以上」としたのは、[国民投票/住民投票]情報室が調査して確認したのがこの202件であり、実際には情報室が確認できていない事例が存在する可能性があるからだ。

427件のうちの202件は、全体の47.3%にあたる。投票権を認めるのは、居住3カ月以上とか3年以上とか規定の違いはあるが、とにかく全体のほぼ半分は「外国人の投票権」を認めて実施されたわけで、これは稀有でもなければ特異なことでもないといえる。

そして、この202件の住民投票が行われた各地の自治体で、外国人に投票権を認めたことによる、大きな混乱や揉め事はまったく起きていない。

にもかかわらず、この間、一部の人々や報道機関は、住民投票で外国人の投票権を認めることが、あたかも前代未聞の非常識なことであるかのように喧伝してきた。それは半ばフェイクではないか。

対する松下市長や条例制定賛成派の人々、あるいは「朝日」「毎日」「東京」などこの条例制定に肯定的な姿勢を取っている新聞社も、こうした202件実施という歴史的事実については発信せず、逆に、稀有な例であるかのような印象を市民に与える情報発信を行なってきた。一例をあげる。

「条例案は日本での在留期間に条件をつけず、18歳以上で、市の住民基本台帳に3カ月以上登録されていれば投票資格がある内容。21日に予定される本会議で成立すれば、神奈川県逗子市、大阪府豊中市に次いで全国3例目となる。」(12月13日、朝日)

「成立すれば全国3例目となる国籍を問わない制度案として議論に注目が集まり……」(12月21日、毎日)

武蔵野市が発信した情報などを基に書かれたこれらの記事に誤りはない。ただし、文中の「3例目」という数字に目が行き、前例はそんなに僅かなのかという印象を読者に与える。

正確には、市の住民基本台帳に3カ月以上登録されていれば外国籍の人であっても投票資格を認めるという規定を盛り込んだ常設かつ実施必至型の条例としては3例目だということであり、外国人の投票権を認めた各地の住民投票条例の制定が3例目ということではない。前述のとおり、制定後に実施したところが既に202件もあるのだから。

『住民投票の総て(第2版)』別冊電子版の「特別データ」より抜粋

『住民投票の総て(第2版)』別冊電子版の「特別データ」より抜粋ところが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください