リチウムイオン電池に続くエネルギーの担い手

2022年01月06日

さまざまな文章を読むとき、ひどく心に刺さる表現に出くわすことがある。毎週、世界の最先端の企業や起業家などの動きを紹介している、The Economistの「シュンペーター」という欄で、「エネルギーは、たとえクリーンなものであっても、地政学的な対立や経済的なジンゴイズムによって濁されたダーティなビジネスだ」という一文に出会ったことがある。

まず、「ジンゴイズム」(jingoism)が気にかかった。この英語は、フランス語の「ショービニズム」(chauvinism)と同じく、「偏狭な愛国主義、排外的愛国主義、盲目的主戦論、対外強硬論の意味で用いられる」。この文全体ですぐに頭に浮かぶのは、2010年代に中国の補助金付きソーラーパネルが世界を席巻したことである。そうしたパネルがいま、廃棄物処理問題を引き起こしている事実も頭をよぎる。

現在、エネルギーに関連するバッテリー(電池)の分野でも、同じように世界中を巻き込んだ暗闘が繰り広げられている。「交通機関の電化や電力網への電池の導入に伴い、世界の電池需要は2030年までに14倍に増加すると予想されている」以上、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の世界が広がるのも当然かもしれない。そこでここでは、電池をめぐる世界の潮流について解説してみたい。世界の覇権争奪という、地政学上の問題に直結しているからである。

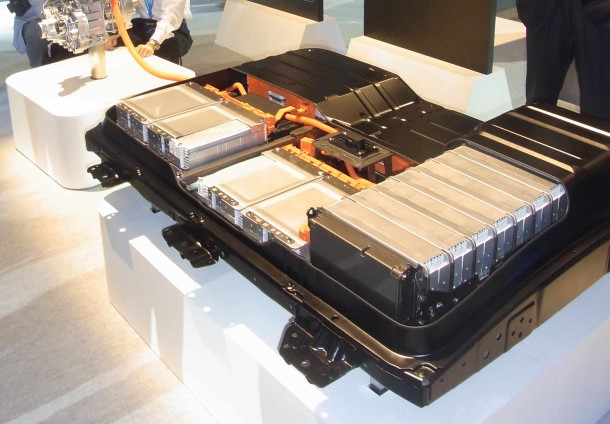

日産自動車の電気自動車「リーフ」に使われているリチウムイオン電池=2017年9月

日産自動車の電気自動車「リーフ」に使われているリチウムイオン電池=2017年9月 とくに、欧州諸国がEVシフトを推進するなかで、EV用電池の需要が急拡大することが予想されている。その蓄電機能自体が見直され、用途の拡充も進んでいる。

ここでは、2021年に公表された「A Review on Battery Market Trends, Second-Life Reuse, and Recycling」という論文を参考にしながら電池について考えてみたい。まず電池には、一次電池(リチウム金属、アルカリ電池など)と、充電可能な二次電池(リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ニッケル水素電池など)に分類される。用途別にみると、民生用電池、定置用電池、産業用電池がある。市販されている電池は、アルカリ電池、水銀電池、鉛蓄電池、ニッケル電池、リチウム電池などの化学種別に分類される。2016年の世界の電池市場では、後者の3種類の電池が94.8%を占めているという。

LABは、1859年にフランスの物理学者ガストン・プランテによって発明された、もっとも古い二次電池である。電流を供給する能力と低コストを武器に、多くの分野で使用されている。自動車用の始動・点灯・点火用(SLI)と牽引(けんいん)・定置用バッテリー(待機・非常用電源に使用)などに使われている。「Global Lead Acid Battery Market Analysis in 2020」によると、2019年のLAB市場規模は589.5億ドルだった。

ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル鉄(NiFe)、ニッケル水素(NiMH)は、一般的に知られているニッケルベースのバッテリーである。NiCd電池は、NiMHよりも先に1899年に発明され、未使用時の電圧維持や充電保持に効果があることから、長年にわたり携帯機器(ビデオカメラ、電動工具など)に使用されてきた。毒性の問題が大きくなり、多くの国の政府規制によって、NiCd電池は現在、特殊な用途に限定され、NiMH電池技術に取って代わられつつある。

リチウム金属電池(LMB)は、金属リチウムを負極とする充電できない一次電池である。実現可能ではあるが、充電可能なLMBは大規模商業化までには至っていない。黒鉛系の負極を採用したリチウムイオン電池(LIB)は、1990年代に実用化され、さまざまな用途に使用されている。LIBの利点には、長い保存期間、少ないメンテナンス、高速充放電、製造が容易であることなどがある。欠点としては、過充電や熱暴走を防止するための保護回路や遮断装置が必要であること、高温や高電圧で保管した場合の劣化、氷点下での充電の遅さ、火災のリスクなどがある。黒鉛以外の代替負極材料としては、チタン酸リチウム(LTO)とシリコン/カーボンがよく使われている。市販のリチウムイオン電池では、正極材料として、リン酸鉄リチウム(LFP)、ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)、ニッケル・コバルト・マンガン(NCM)、リチウム・マンガン酸化物(LMO)が一般的に使用されている。

世界の電池市場は年率25%で成長し、2030年には2600ギガワット時(GWh)になると予想されている。電池需要を牽引しているのは、交通機関の電化と電力網への電池の導入だ。LIBは自動車の動力源やエネルギー貯蔵電池の分野で、LABの競合相手および代替品として浮上している。LABと比較して、LIB技術はほとんどの場合、優れた信頼性と高効率を提供する。EVは、2019年までに世界で500万台以上が所有されており、2019年の1年間だけで前年比81%増の290万台以上が販売された。2025年までには平均成長率41.7%で、世界で約2,000万台が販売されると予想されているという。

このLIBで、当初、日本企業は圧倒的な優位に立っていた。ノーベル化学賞を受けた吉野彰の研究が初の商業用LIBにつながり、日本企業はLIB事業を一時期、独占していたのだ。しかし、すでにその優位性は失われている。2021年9月に公表された「日本企業は電池生産の優位性を取り戻したがっている」という記事では、「中国の電池大手、CATL(寧徳時代新能源科技)と韓国の企業集団LGのエネルギー部門は、日本のパナソニックを抜いてEV用電池の世界最大のサプライヤーになった」と報じられている(2021年12月22日付の「ニューヨーク・タイムズ」によれば、CATLは日本のTDKの技術を継承するかたちで中国政府の補助金をバネに急成長し、「世界の電気自動車用電池市場の3分の1を占めている」という)。

EVに搭載される小さな電池を数多くまとめたもの(その最小単位を「セル」という)に限ってみると、「中国は現在(2021年2月)、リチウムイオン電池セルを製造する93の『ギガファクトリー』で電池生産を支配しており、米国では四つしかない」と報道されている。現在の傾向が続けば、2030年までに中国が140のギガファクトリーを持つと予測されているのに対し、欧州は17、米国はわずか10となる。

全固体電池のコンセプトイラスト Black_Kira/shutterstock.com

全固体電池のコンセプトイラスト Black_Kira/shutterstock.com現在、競争が激化しているEV用電池で注目されているのが電解液を使わず正極と負極の間に電解質セパレーター層のみがある電池(全固体電池)の開発だ。すでに、2019年6月の段階で、村田製作所は、当時の業界最高水準の電池容量を持つ全固体電池を開発したと発表した(図1を参照)。電解液の代わりに酸化物セラミックス系電解質を使用したことで、「燃えない」「熱に強い」特性もつという。ただし、電解質に液体を使用する場合、正極・負極の表面にある細かい凹凸に電解液が入り込み、広い面積で極板と電解質が接触できるため、イオン伝導率が高く、比較的短時間の充電が可能となる。全固体電池がこうした欠点をどこまで克服できるかが課題となっている。

こうした全固体電池をめぐっては、トヨタ自動車やホンダ技研工業(Honda)などの国内メーカーのほか、フォード、ヒュンダイ、フォルクスワーゲンなどの大手自動車メーカーがこぞって開発にしのぎを削っている。米国の新興企業、クアンタムスケープ(QuantumScape)も全固体電池の開発で実績をあげている(https://www.quantumscape.com/を参照)。

The Economistは2019年11月に、「どこでも日常的に使われている技術を組み合わせて、その効果が実証されていることから、リチウムイオン電池に勝るとも劣らないと思われるものがある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください