市民は直接請求で再挑戦すべきだ

2021年12月27日

この論考の(上)では、武蔵野市で注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介しながら私の考えを述べた。

(下)では、地方自治体が「実施必至型」の住民投票条例を制定・常設することの意味について、現行制度の瑕疵(かし)を指摘したうえで解説する。

「条例」とは、都道府県・市町村など地方公共団体の区域内で適用される自治立法のことで、法令に違反しない範囲内でそれぞれの区域の議会が制定することができる。

例えば、埼玉県の「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」、香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」といった全国的に珍しい条例もあれば、「情報公開条例」、「ポイ捨て禁止条例」のようなどこの自治体にも存在する条例もある。いずれにせよ、それらの条例が法的効力を持つのはそれを制定している自治体(地方公共団体)に限られている。

「住民投票条例」もそうした条例の一つで2021年12月20日現在、この種の条例を制定した自冶体は(市町村合併などにより廃止されたものを含め)全国にのべ600以上あり、その条例に基づき実際に住民投票が行われた件数は427となっている([国民投票/住民投票]情報室調べによる)。

住民投票条例案について答弁する松下玲子市長=2021年11月24日、東京都武蔵野市議会

住民投票条例案について答弁する松下玲子市長=2021年11月24日、東京都武蔵野市議会この住民投票条例を制定する道筋としては、他の条例同様、首長提案・議員提案・(住民による)直接請求の3つがある。

下記一覧は、市町村合併や庁舎の建て替えなど個別(特定)の案件に関して住民投票を行うために条例を制定した(その条例を常設しているのではない)自治体名で、そのうち※印を付してあるのは、条例は制定したが投票実施に至らなかったものだ。

[首長提案]市長や町長など自治体の首長が条例案を議会に提出し、審議を経てこれを議決する。

高知県窪川町※、宮崎県串間市※、三重県海山町、宮城県白石市、千葉県海上町、長崎県小長井町、滋賀県米原町、岡山県奈義町、埼玉県北本市、兵庫県篠山市などのべ257自治体。

[議員提案]議員が条例案を議会に提出し、審議を経てこれを議決する。

三重県南島町※、徳島市、兵庫県温泉町、山梨県上九一色村、奈良県宇陀市、広島県海田町、沖縄県石垣市、熊本県和水町、滋賀県野洲市などのべ124自治体。

[直接請求]有権者が作成した条例案に賛同する連署(有権者の50分の1以上)を得て、条例の制定を首長に求める。首長が意見書を添えて付議した後、議会の審議を経てこれを議決する。

鳥取県米子市※、沖縄県、岐阜県御嵩町、宮崎県小林市、岡山県吉永町、沖縄県名護市、埼玉県上尾市、大分県犬飼町、新潟県塩沢町、静岡県御前崎市などのべ118自治体。

吉野川の可動堰建設をめぐる徳島市での運動、東京電力の原発再稼働をめぐる東京都での運動など、各地で起こった住民投票運動のほとんどは、3つ目の「直接請求」での条例制定をめざすのだが、請求すれば必ず制定されるというものではない。

地方自治法上、住民投票条例に限らずあらゆる条例に関して、議会は直接請求された条例案の制定を拒む権限を持っているため、請求要件となっている有権者総数の50分の1(2%)以上どころか、たとえ2分の1(50%)以上の連署によって条例の制定を請求しても、議会は多数をもってこれを否決できる。

その否決続きの事例を具体的に示そう。1998年1月14日に「産廃処理施設」をめぐって岡山県吉永町で直接請求された住民投票条例案が議会で可決・制定された後、各地で行われたこの種の直接請求は、3年3か月にわたり39件連続否決となった。

そのなかには、愛媛県大洲市(有権者総数の53%)、熊本県人吉市(同48%)、徳島市(同49%)のように、夥しい数の法定署名を集めて請求しながら否決された事例もある。

直接請求でのこうした署名は、法定署名と呼ばれるもので、街頭などでよく行われている一般的な署名集めとはかなり異なる。署名収集を担う人(受任者)は、住所や名前を記して選管に提出しなければならない。そして、署名者は住所、生年月日を記し、自身の印鑑か指印により押印する必要がある(「押印」は2021年9月に廃止)。

大洲、人吉、徳島の上記3市の市民(請求代表者及び受任者)が、有権者のほぼ半数からそうした署名を得て市長に条例案の制定を請求した営みは大変なことで、それに要した時間と労力は計り知れない。

にもかかわらず、3市の議会は合理的な理由もなく請求を拒み、住民投票条例を否決した。つまり住民投票をやって民意を確認し汲み取ろうとはせず、「議員は住民の代表者なのだから、大事なことは自分たちが決める」と、ダム建設を容認・促進する姿勢を取ったわけだ。

このように議会が住民投票条例の制定を拒んだ件数は、1979年2月に立川市議会が「米軍立川基地の跡地利用」に関する住民投票条例制定の請求を否決して以降2021年12月まで、直接請求の否決は570件(可決は117件)で否決率は83%に達している。

法定署名を有権者の3割集めようが5割集めようが議会が請求を拒否できる現行制度は、市民自治、住民主権を損なうもので、諸外国の制度と比較しても瑕疵があると言わざるを得ない。

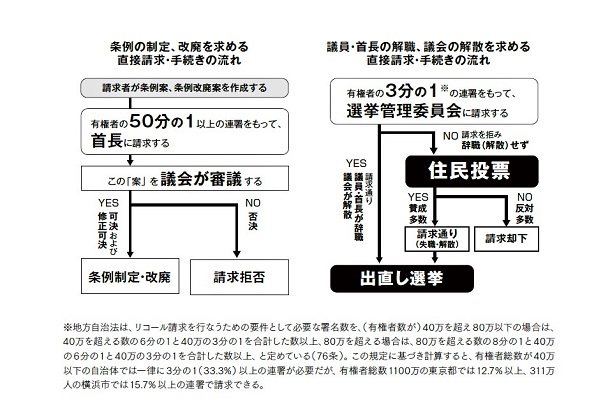

掲示した図を見てほしい。左側は「条例の制定・改廃の請求」で、右側は「議員・首長や議会への解職、解散請求(リコール)」左右両方とも地方自治法で定められた直接請求の手続きの流れをチャート化したものだが、制度としてはまったく違っている。

向かって右側の図、議員や首長の解職、議会の解散を求める(リコール)直接請求は、規定の連署をもって選挙管理委員会に請求すれば、議員・首長、議会は求めに応じて辞職、解散するか、求めを拒んで有権者全体の審判を仰ぐ(「解職投票」、「解散投票」と呼ばれる住民投票の実施)かどちらかを選択することになる。

ところが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください