2021年12月29日

2022年は主要国で選挙が相次ぎ、国際関係は翻弄されそうだ。誰が指導者になるかだけでなく、選挙となるとナショナリズムが高揚し、ポピュリズム的になる傾向があり、国家間の関係が厳しくなることが容易に想像される。日本とドイツでは既に今年秋に選挙が行われ、日本では岸田政権が、ドイツでは社民党のショルツ氏を首相とする新たな三党連立リベラル政権が誕生した。来年3月には韓国大統領選挙が新しい指導者を生むこととなり、4月には仏大統領選挙、夏には日本の参議院選挙、秋には米国中間選挙、そして中国では習近平総書記の異例の三期目を決めることが想定されている5年に一度の共産党大会が開催される。

国際関係は大きな試練を迎える。世界は「イデオロギーの対立」や「グローバリゼーションの是非」といった比較的立場を決めやすい環境にはなく、各国は多様な価値観の中で自国利益を追求していく事になる。激動の一年になりそうな世界を展望してみよう。そして日本の生きる道をどう選ぶべきなのか考えてみよう。

六中全会で発言する習近平氏=2021年11月

六中全会で発言する習近平氏=2021年11月そして国力の増進とともに対外的には「一帯一路」のインフラ支援を掲げつつ、一方では「戦狼外交」と表現される攻撃的なアプローチをとってきた。その間、「一国二制度」を実質放棄し、「香港の中国化」を徹底的に推し進めてきた。最近の立法会選挙に見られる通り民主派は壊滅した。新疆ウイグル自治区での呵責なきウイグル族を中心とする少数民族弾圧や台湾に対する軍事的けん制は続く。

習近平総書記はこの路線を続けることで来年秋の共産党大会での任期延長に臨もうとしている。

バイデン米大統領との会談後の記者会見でウクライナ問題などをめぐって欧米メディアとやりとりするロシアのプーチン大統領=2021年6月16日、ジュネーブ

バイデン米大統領との会談後の記者会見でウクライナ問題などをめぐって欧米メディアとやりとりするロシアのプーチン大統領=2021年6月16日、ジュネーブプーチン大統領はソ連の崩壊を「歴史上の最大の悲劇」と呼び、国民の大国志向に乗じて、クリミアを併合し、再びウクライナを脅かしている。ロシアにとってはベラルーシとウクライナをNATOからの最後の防衛ラインと見ているのだろう。ウクライナを巡る緊張は相当長く続く。そして米国と並ぶ核戦力や強大な軍事力が大国志向を支える重要な手立てとなっている。

プーチン大統領は憲法改正を繰り返し、理論上は2036年まで大統領職にとどまることが出来る。プーチン大統領にとってグローバルな世界で大国主義を実現できるのは最早ロシア単独の力でないことは明らかで、中国との連携が唯一の道と考えているのだろう。中ロ関係の蜜月時代は続いていく。

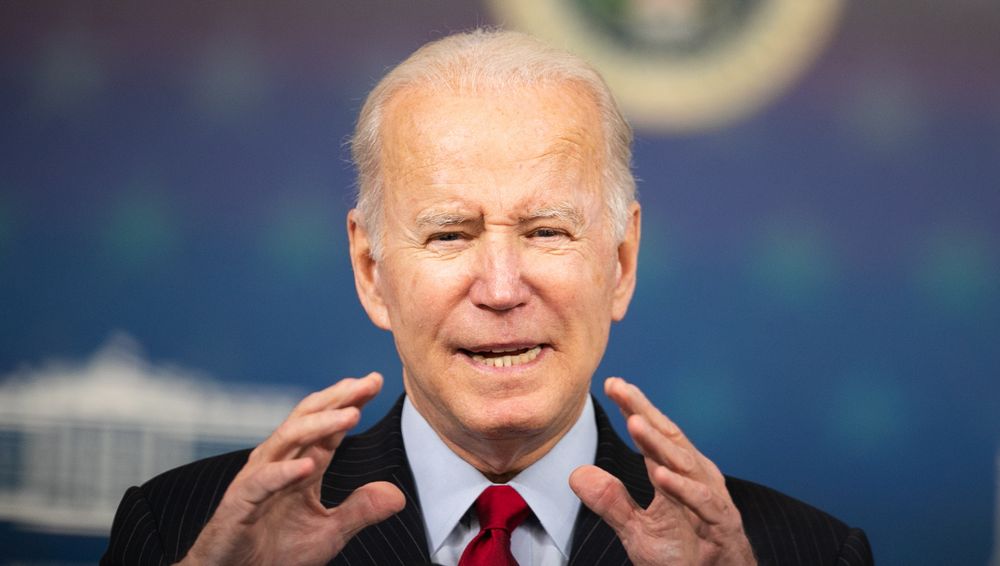

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2021年11月23日、ワシントン

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2021年11月23日、ワシントンバイデン大統領は国際協調主義を唱えつつも、十分な国際的協議なくアフガニスタンからの拙速な撤兵に走り、中国を念頭に「AUKUS」と称される米・豪・英の安全保障機構を創設し、豪州に潜水艦契約を廃棄された仏の怒りを買った。そして、十分な意味合いとインパクトを欠く「民主主義サミット」を主催した。アフガンからの撤退の態様は米国の抑止力の信頼性を揺らがせ、民主主義サミットの開催は建設的なビジョンなく世界を「民主主義国」と「専制主義国」に分断していくだけではないかという危惧を生んでいる。

このような米国の「余裕を欠いた」行動の背景にあるのは、米国国内政治の厳しい分断だ。来年11月に中間選挙を控え、上下両院で民主党が多数を維持し続けることは、民主党の優先課題を実行していくために極めて重要な課題である。しかし、その見通しが十分ある訳ではない。期待されたコロナ収束には程遠く、インフラ予算はようやく成立したが、社会保障を中核とする歳出予算については民主党議員の造反により成立の見通しが立っていない。

バイデン大統領の支持率は40%台前半に落ち、2024年にトランプ前大統領の再出馬を支持する勢いは衰えを見せない。バイデン的な伝統的政党色の濃い姿勢とトランプ的な非伝統的で大衆に直接打って出る姿勢が織りなす社会の分断はますます根深いものとなっている。国内の分断を前に、バイデン大統領が内外に示そうとしているのは「民主主義・人権の擁護者である米国」の姿なのだろうか。

このような背景の下、中国と米国の対立は2022年にますます激化するだろうし、国際関係の安定には程遠い状況が続くと考えねばなるまい。ただ、米中間には軍事的対立と政治的競争以外に経済的相互依存関係や気候変動などのグローバル課題への協力関係が存在し、米中がトータルに対立に向かうことが想定されるわけではない。

他方、もし米中間で対立が火を噴くとすれば、それは台湾海峡を巡ってであろう。しかし、台湾が独立に向けて大きく動き出し、中国が軍事行動を起こし、米国が軍事介入をするといった現状を大きく変える行動は全ての当事者にとってあまりに負担が大きく、台湾有事の蓋然性は低い。

※関連動画をYouTubeでも公開中――“「台湾有事は日本有事」なのか?”【田中均の国際政治塾】

退任したドイツのメルケル前首相(左)と就任したショルツ新首相=2021年12月8日

退任したドイツのメルケル前首相(左)と就任したショルツ新首相=2021年12月8日欧州にとって仏大統領選挙の結果が持つ意味は大きい。マクロン大統領が再選されれば独のリベラルな三党連立ショルツ政権との独仏協力により、EUの求心力を回復に向かわせようとするのだろう。対ロ・対中に対しては、人権・民主主義統治の観点からより厳しいアプローチをとり、気候変動問題へのリーダーシップをとろうとするのだろう。極右やあるいは保守党候補の勝利はEUを分断する結果となる。

ただ、いずれにせよメルケル時代の様なドイツの指導力は期待できず、英国の米国への回帰の動きとも相まって、欧州が一丸となって国際課題に向き合うと言ったことはなかなか想定できない。

フランスのマクロン大統領(Frederic Legrand-COMEO Shutterstock.com)

フランスのマクロン大統領(Frederic Legrand-COMEO Shutterstock.com)中東も混乱が深まり、米国の影響力の低下、中ロの影響力拡大が続く。

トランプ政権はイスラエル・サウジアラビアへの支援の強化、そしてイスラエルとアラブ諸国の正常化につながったアブラハム合意では間違いなく成果を残した。しかし、バイデン政権になり、米軍の撤退と人権重視政策に基づきサウジアラビアやトルコとは距離をとりつつあることが、中国やロシアの影響力の拡大を生んでいる。

イスラエルはその高い技術力をアラブ世界に浸透させつつあり、現在の中東は以前のような汎アラブ主義やイスラム過激派との闘争の世界から国家主権に基づく現実主義が支配する世界へと変わりつつある。この中でイランでは大統領選挙の結果、対米強硬政権が誕生し、イラン核合意再建の見通しが急速になくなっている。交渉によるイラン非核化の見通しが断たれた時、米国が軍事力を行使することはないだろうが、果たしてイランの核兵器国化に強い脅威を持つイスラエルの軍事行動を抑えることが出来るか、が来年の最大の課題となるのだろう。

米中対立の表舞台となるアジアは最も複雑だ。アジアを米中で分断することは避けるべきであるが、どうも、その方向に向かっているようだ。

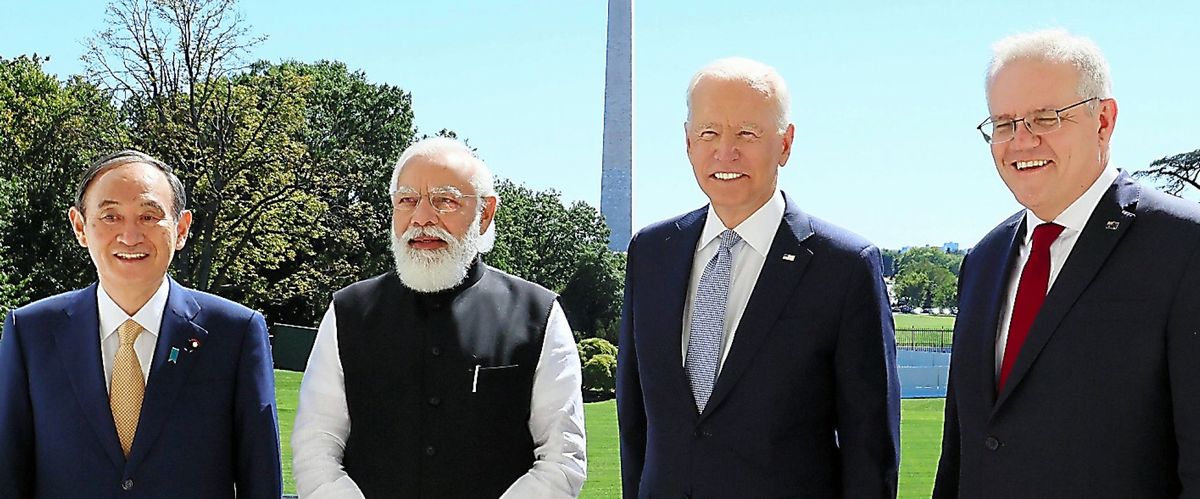

米国はインド太平洋を中国の「一帯一路」に対抗するものとして構想し、その中核にQUAD(日米豪印)を置いた。豪州は新型コロナの発生源調査を追求すべきとの主張を契機に中国の厳しい経済的報復措置を受け、日米への依存を深めている。インドは決して一方に依存することはせず、中国とも上海協力機構を通じる交流やアフガン問題での中ロとの協議に参画しており、戦略的決め打ちをしていない。

ASEAN諸国は中国か米国かの選択を最も嫌う。経済的には中国への依存が圧倒的に高いが、華僑の存在や歴史的背景から中国への脅威認識も高く、安全保障面での米国への依存も必要とする。ASEANにとってはASEANが主導的役割を担い日本が強力な支援をしてきたアジア太平洋協力が最も好都合な構想であったが、アジア太平洋協力はインド太平洋戦略に取って代わられたようだ。

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス

日米豪印4カ国(クアッド)首脳会議にのぞむ各国の首脳。左から菅義偉首相、インドのモディ首相、米国のバイデン大統領、豪州のモリソン首相=2021年9月24日、ホワイトハウス

オンラインで開催された日ASEAN(東南アジア諸国連合)首脳会議に出席した岸田文雄首相=2021年10月27日

オンラインで開催された日ASEAN(東南アジア諸国連合)首脳会議に出席した岸田文雄首相=2021年10月27日習近平政権の下での中国の台頭が続いたこの10年間、日本は基本的には米国に追随してきた。インド太平洋構想を言い出したのは日本であったが、それを米国が中国と対抗するうえでより戦略的に考え出した後も支持を強めてきた。トランプ政権、バイデン政権を通じて安全保障面での米国への協力は顕著だった(防衛予算の拡大、F35戦闘機の大量購入、思いやり予算の増額など)。

他方、米国が抜けた後のTPPの締結やRCEPの合意形成は日本が米中に対しての梃子を持つという意味で戦略的に正しい行動だった。

今後日本はどのような戦略で米中対立に向き合っていくのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください