武蔵野市の住民投票条例騒動と真鍋淑郎さん報道、ウィシュマさん事件が露出させたもの

2021年12月29日

見たくない自画像を何度も突きつけられた一年だった。

おのれが何者か自問するのは思春期の病のようなものだろうが、「自分たち」は何者か、と問い直すこと、すなわち〈日本人〉のアイデンティティ意識を内省する機会が、多々あったからかもしれない。

直近では、武蔵野市で12月21日、市長提案の住民投票条例案が本会議で否決されたことが大きなニュースとなった。

本題に入る前に、あらかじめ補足しておきたい点がある。

外国籍住民の投票権の問題ばかりが注目されたが、実はこの条例案の眼目は、住民投票の請求権を市長や議会には認めず市民に絞り、投票資格者(18歳以上)の4分の1以上の署名があれば議会の議決を経ず必ず投票を実施するという、主権者による権利行使機会の担保の徹底ぶりにあった。

条例に基づく住民投票が国内で初めて実施された1996年以降、原発誘致や市町村合併、庁舎建て替えなど個別イッシューのための住民投票は、地方自治法の規定により成立したアドホックな条例に基づいて行われた。

その提案には首長、議会発議、住民の直接請求の3ルートがあるが、特に直接請求の場合、圧倒的多数の署名を集めても議会に否決され条例不成立になってしまうのがネックだった。これまで687件の請求があり、8割以上の570件が否決されている。

これに抗するため、投票実施要件を定めた常設条例化を求める動きが2000年代以降に活発化。議会による請求拒否の余地をあらかじめ排除した「自動実施」型の住民投票条例がこれまでに94自治体(市町村合併などにより現在は78自治体)で成立した。武蔵野市もこの条例の制定を目指した。

※単にあらゆるイッシューに対応できるという意味での「常設型」条例もあるため、ここでは、議会の拒否権を認めないものを「自動実施型」と呼ぶ。今回の武蔵野市条例案についての報道も、この点、用語に混乱や無理解があったと思われる。

また、「自治体の憲法」などと呼ばれる自治基本条例と常設住民投票条例を同一視した反応も散見されたが、自治基本条例で規定されていない単独の常設住民投票条例も少なくない。(条例数のデータは[国民投票/住民投票]情報室による)

代表制はデモクラシーの1オプションに過ぎない。各国で議会や二元大代表制の機能不全や限界が指摘されるなか、住民投票だけではなく籤引き制なども含め、直接民主制(direct democracy)や参加型民主制(participatory democracy)の議論が活発化している。

日本では「議会軽視」「衆愚政治を呼ぶ」「間接民主制を破壊する」といった無理解とアナクロニズムがなお根強いが、諮問型の住民投票は違憲でも法令違反でもなく、現にすでに427件も実施されている。法の改廃をも可能とするイニシアティブ制度の導入には憲法41条改正が必要と思われるが、条例は言うまでもなく法令の範囲内で制定されているものだ。

レファレンダムやイシニアティブという制度が代表制(間接民主制)を否定ではなく「補完」する手法として欧米で定着し、日本でも住民投票が四半世紀の歴史を重ねたなかで、今回、「外国人投票権」の問題が独り歩きし、結果、住民自治の前進が阻まれたのは、不幸なことだった。

その意味で付言すれば、懐柔や不安解消のため「法的拘束力がない」「結果を尊重はするが従う義務はない」と殊更に強調することは、市民自治の本義を損ねるうえにごまかしの論理でもあるので、やめた方がいい。政治的には明らかに拘束されるし、法令上の規範力がなくとも法体系の一部である条例で尊重義務が課せられるという意味では、広義には「法的に」拘束されると見なすべきだろう。

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、武蔵野市役所

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、武蔵野市役所前置きが長くなってしまった。

本題に入れば、この「独り歩き」は、「成立すれば全国3例目となる国籍を問わない制度案」(毎日新聞)といったミスリーティングな報道も一因だった。

上述のように住民投票は条例によるものだけで400件以上実施されているが、うち外国籍住民に投票を認めたケースはすでに200件を超えているという事実がある。

「自動実施型」常設条例を定めた94自治体(市町村合併などにより現在は78自治体)のうち53自治体(同42自治体)も、外国籍住民に投票権を認めている。武蔵野市の条例案はなんら珍しくはない。

滋賀県米原町で2002年3月31日、外国人の投票権を認めた住民投票が実施された。条例に基づくものでは国内では初めてだった

滋賀県米原町で2002年3月31日、外国人の投票権を認めた住民投票が実施された。条例に基づくものでは国内では初めてだった外国籍市民の投票権を認める以上、日本国籍市民との扱いに差をつけ在留期間等の特別な要件を設けることには明確な合理性がない、と武蔵野市も説明している。つまり期間の相対差は本質的問題ではない、と言っているわけだ。

にもかかわらず、ほぼ前例のない、特異な条例かのようなイメージが流布してしまった。これは市の発信の仕方にも稚拙さがあったことは否めないが。

もっとも、「3カ月」は短すぎる、もっと地域との関わりを深めた後でよいではないか、との理由で反対した市民もいたし、その他、「拙速」「市民への周知不足」、あるいは前述のような直接民主制への不審、さらには「外国人参政権に道を開く」など、慎重論・反対論の理由は様々だった。

この最後の「参政権」について言えば、住民投票資格付与が選挙権付与につながるとの懸念にとどまらず、住民投票じたいが広義の参政権であると捉えて反対する者も少なからずいた。

日本国憲法は参政権を日本国民固有の権利としているが、最高裁は1995年、傍論ながら「自治体と特段に緊密な関係をもつ人」に地方参政権を与えることを憲法は禁じておらず、立法政策の問題だと述べている(この最高裁判決をめぐっては今回、朝日と読売の社説が自説補強のために対極とも言える解釈をしている)。

私自身は、住民投票はおろか、生活と密接したコミュニティーである基礎自治体では外国籍住民にも参政権を積極的に認めるべきだと考えている。だから今回の条例反対派には与しない。

ただ、厳密な意味において政治共同体への参画を保障する参政権(つまり選挙権と被選挙権)に「国籍」という要件を課すべきだの主張には、一定の合理性があると考えている(日本の国籍法が多重国籍を認めず血統主義である点と、特別永住者の問題は後述する)。

マーストリヒト条約以前の欧州各国も、外国籍住民への参政権付与は互恵・相互主義が基本だった。

情緒的な博愛主義からいったん離れ冷静に観察すれば、今回、条例案に反対したことをもって、その人たち全てを、外国人との共存や多様性や寛容に背を向けているなどと断じるのは、粗雑なレッテル貼りである。

反対者へのカウンターとして、「排外主義」「ヘイト」「レイシスト」という用語を、厳密さを欠いたかたちで使うべきでもない。定義が曖昧なワーディングがインフレを起こせば真のヘイトやレイシズムへの批判が相対化されてしまうし、レッテル貼りは自分に跳ね返ってくる。

年単位の在留期間を条件とすべきだとの意見も含め、外国籍住民の政治参加をどういう要件でどのレベルまで認めるかは、まさにその地域の住民が、外野の声をいなして決めるべきことで、それこそが住民自治である。

しかしながら、こうした物言いはあまりに観念的に過ぎ、現実における非対称性を無視している、との批判を受けるかもかもしれない。そうは言ってもこの社会はあまりにも外国人の「排除」を前提にしたシステムがまかり通っている、という現実を出発点にすれば、確かに、また別の風景が見えてくる。

今回、市庁舎周辺や繁華街でデモ行進をし街宣車を走らせた反対グループは「外国人が大挙して移住し、市政を乗っ取られる」「中国が市人口の過半数の8万人の中国人を転居させれば、市を牛耳ることができる」といった荒唐無稽でヘイトスピーチまがいの訴えを続けた。どうやったら居住実態を伴う住民登録がいきなり8万人増え、その分の住居が都合よく市内に出現するというのか、理解に苦しむ。現在の武蔵野市の外国籍住民は約3千人だ。

「自動実施型」とはいっても、日本国籍住民の権利を不当に侵害するおそれのある事項などはあらかじめ対象から除外されており、仮に所定署名が集まっても投票が行われることはない。

参政権への「蟻の一穴」論も、これまた論理の飛躍が過ぎる。選挙権と被選挙権は国政選挙も地方選挙も公職選挙法で規定されているのだから、外国人参政権に反対するのなら国会に働きかけ公選法改正を阻止すべく運動するのがスジだ。そもそも、そんな機運は盛り上がっていない。

何度も言うが、外国人の投票はすでに200件以上の住民投票で現に行われている。彼ら彼女らは、これらの実施例も遡及的に違憲の疑いありだとか問題だったと主張するのだろうか。たぶんそうなのだろう。

自民党が2011年に作成した『チョット待て!! 自治基本条例』(中央)。反対派のテキストになり、条例をめぐる攻防のターニングポイントとなった

自民党が2011年に作成した『チョット待て!! 自治基本条例』(中央)。反対派のテキストになり、条例をめぐる攻防のターニングポイントとなった参政権付与には慎重だが住民投票権は認めるべきだ、という市民はおそらく少なくないだろう。しかし逆に、「外国人」を理由に住民投票に反対している者が外国人参政権に賛成することはあり得ない。また、それを十年一日の信念として持つ人たちは、住民投票という制度そのものにも批判的で、地方自治の本旨の実現を目指すものである自治基本条例を「運動」として阻止しようとしてきた勢力とも重なっている。

この勢力は、国家統治の権威を否定しかねない住民自治という理念や直接民主制的な手法に懐疑的なのだから、「3カ月」「3年」といった在留期間の長短にかかわらず、あるいは外国籍云々など関係なく、最後まで条例制定に反対するだろう。だから、持ち出される反対理由は、今回のように、なべて根拠薄弱な「ためにする」ものになるだろう。

反対論を一括りに「排外主義」「差別主義」扱いするのは乱暴だが、結局のところ、紛れもなく「排他的」な相貌が現れたものだったと言える。

特異でもなんでもない条例案が標的にされ注目を浴びた揚げ句に否決され、片や米ニューヨーク市の外国人参政権付与(約80万人!)のニュースが流れるなかで、やはり日本は排他的な社会だというイメージが世界に伝播した。

見たくない自画像だった。

この自画像は今年3月、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で亡くなった事件でも顕わになった。

この問題は、人権意識を欠き国際基準から乖離しているとかねて指摘されてきたこの国の入管行政の実態をあらためてあぶり出しただけではない。在留資格を失った外国人の生存権さえ認めていない状況がこの日本社会で起き、彼らを社会の構成員どころか、当たり前に人権を持つ尊厳ある存在としてすら扱っていないことを示してしまった。

この底抜けの排他性は、生命の危険から逃れてきた難民にも向けられている。

日本の難民認定の審査はまず入管の担当官だけで行われる上に、審査期間は平均で約2年。不服申し立てしても、結果が出るまでさらに2年以上を要する。難民申請中であっても収容され、仮放免が認められない限り拘束が続くことになる。収容期間の上限も設けられておらず、拘束の必要性を裁判所が判断する仕組みもない。

この苦行のような手続きを経たうえでの難民認定率の低さも、欧米に比べて際立っている。日本で2020年に難民と認定されたのは47人。法相が個別の事情を考慮して在留を認める在留特別許可などを含めても91人に留まる。

難民は「移民」の一部だが、この言葉は日本ではタブーのままだ。

政府は移民への門戸を正面から開くことに後ろ向きのまま、経済を維持するために外国人労働者の受け入れ枠を広げ、それでいて、コミュニティーの一員として彼らを包摂する政策は怠り続けている。

2009年の入管法改正で新設された在留資格「技能実習」(最長5年)は、途上国の若者に技術を教える国際貢献の看板を謳いながら、実際は低賃金労働者を確保する手段となっている。コロナ過が本格化して間もない2020年6月末時点の実習生数は約40万人と、「永住者」に次ぐ多さだ。

外国人技能実習生は2019年末に41万人を超え、日本で働く技能実習生は40万人を超え、外国人労働者の「主軸」となっている。食事中のベトナム人実習生=2020年11月4日、埼玉県本庄市、内田光撮影

外国人技能実習生は2019年末に41万人を超え、日本で働く技能実習生は40万人を超え、外国人労働者の「主軸」となっている。食事中のベトナム人実習生=2020年11月4日、埼玉県本庄市、内田光撮影 2019年春には、経済界の大合唱に背中を押され、さらなる受け入れ拡大のため、在留資格「特定技能」を新設。これは人手不足対策を明確に謳ったもので、「単純労働者を正面玄関から受け入れる制度」との評価の声もあったが、在留期間は最長5年に限られている。「技能実習」から移行すれば日本に計10年住めることになるが、それでも「永住者」の資格は得られない。

いまや外国人労働者の主軸として日本経済を支えている技能実習生だが、語学教育や生活支援は企業や学校任せのままで、それが地域社会での共生が進まない一因となっている。

こうした、隠微な搾取ともその場しのぎの弥縫策とも批判されてきた方針を転換し、名実ともに移民社会に舵を切ろうとしたことがあった。

自民党の外国人材交流推進議員連盟は2008年、「移民立国」への転換を提言。単純労働者も含め定住を前提に外国人政策を「移民庁」に統一し、「多民族社会」を目指すとした。人口減時代に「移民育成型の社会は選択の余地がない21世紀の日本の道」と断言、注目されたが、福田康夫首相の退任で構想は立ち消えとなる。

2013年に東京五輪開催が決まると外国人受け入れ論議は復調したが、当時の安倍政権は「日本再興戦略」で「移民政策と誤解されないように配慮し……」と看板を大きく後退させた。

これは、右派への配慮というだけでなく、日本社会の根強い移民への抵抗感を代弁したものと言えるのではないか。

社会調査の国際比較で「不法移民はもっと厳しく取り締まるべき」「仕事が少ないときには移民より自国民に仕事を優先すべき」「治安・秩序が乱れる」といった回答が高割合になる傾向からは、在留外国人をあくまでも「客」と見なす限りで受け入れ、それを超えた権利は与えなくてよいという意識が垣間見える。(永吉希久子『移民と日本社会』中公新書)

参政権の問題も、単に国籍の有無が焦点ではなく、均質な社会像を保持したい願望、例の「単一民族神話」という厄介な代物が横たわっているように思えてならない。

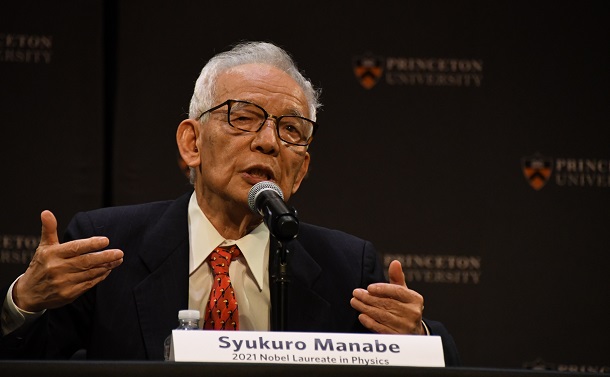

それを強く突きつけられたのが、10月の真鍋淑郎氏ノーベル賞受賞報道だった。

「日本人は常に互いの心をわずらわせまいと気にし、調和を重んじ、協調を求め、イエスノーを曖昧にする。私は調和の中では生きられない。それが日本に帰りたくない理由の一つだ」という趣旨の真鍋氏の日本論は、きわめて示唆的で興味深いものだった。頭脳流出問題も大きな議論の的となった。

だが、論じたいのはそこではない。

岸田文雄首相は受賞の報を受けただちに「日本国民として誇りに思います」とのコメントを出した。メディアも「日本人がノーベル賞を受賞するのは、28人目」(NHK)、「日本人のノーベル賞受賞者は28人目」(共同通信)、「日本人のノーベル賞受賞は2年ぶりで、28人目」(読売新聞)などと報じた。

しかし、真鍋氏は45年も前に米国籍を取得した、れっきとしたアメリカ人だ。これは「28人」にカウントされている南部陽一郎氏、中村修二氏も同様で、受賞時はいずれも米国籍だった。

日本は成人後に外国籍を取得した者が日本国籍を保持することを認めていない。であれば、日本人受賞者は現在「25人」のはずである。

「アメリカ国籍を取得した人を含めて」(NHK)、「うち米国籍は真鍋氏含めて3人」(読売新聞)といった但し書きをつけても、はたまた「日本からのノーベル賞受賞(米国籍を含む)は28人目」(毎日新聞)、「日本のノーベル賞受賞は、外国籍を含め計28人」(産経新聞)、「日本のノーベル賞受賞は、28人目」(朝日新聞)といった表現も、珍妙でいかにも苦しい。

ノーベル物理学賞の受賞が決まり、プリンストン大で会見する真鍋淑郎さん

ノーベル物理学賞の受賞が決まり、プリンストン大で会見する真鍋淑郎さん日本にエスニシティの起源を持つ米国籍保有者は「日系アメリカ人」と呼ぶのがふつうだろう。が、この「米国籍で日本人」という奇天烈な概念と表現は、文部科学省も日本人ノーベル賞受賞者のカウントで採用している。教育行政の元締が整数の勘定もできないのなら、日本の学力劣化が叫ばれるのもむべなるかな、と言いたくなる。

2017年に日本生まれの英国人カズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞を受賞した際も、日本のメディアは「日本」と結びつけて大きく報じたが、文科省もどのメディアも、彼を「日本人」にはカウントしてはいない。

1960年に5歳で日本人の両親と共に渡英し1983年に英国籍を取得したイシグロ氏と、真鍋氏ら3人との扱いの違いは、どのような理由に基づくのだろうか。

同じく日本国籍を失いながら、なぜ真鍋氏ら3人の名は漢字で表記し、イシグロ氏はカタカナ表記なのか(読売新聞と産経新聞は受賞時の報道で「石黒一雄」も併記)。イシグロ氏が日本を離れたのが幼少期だったからか、それとも公の場で日本語を話すことがないからか。

まったく不可解な二重基準である。

クルド人などの問題は措き、近代国家においては国籍を有する者が「○○国民」イコール「○○人」のはずだが、日本人の多くはそうは考えないらしい。

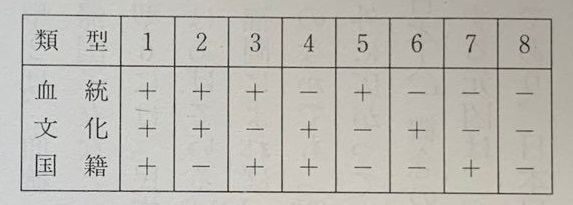

社会学者の福岡安則は「日本人」を血統・文化・国籍の3要素で類型化した。3要素すべてそろった「純粋な日本人」(類型1)のほかに、国籍だけが違う日系一世(類型2)や、帰国子女(類型3)、帰化者(類型4)、中国残留孤児(類型5)、民族教育を受けていない在日コリアン(類型6)、アイヌ(類家7)など様々な境界事例を挙げている。「純粋な日本人」は、今風に言えば「純ジャパ」だろうか。

福岡安則『在日韓国・朝鮮人』より

福岡安則『在日韓国・朝鮮人』より多くの日本人の「日本人」概念は、おそらく類型1に留まってしまっている。

そして、真鍋氏やイシグロ氏の扱いを見る限り、私たちが意識的にせよ無自覚にせよ3要素で最も重んじているのはどこまでも血統であり、次に文化なのだろう。というか、日本における血統とは、厳密な血縁や生物学的な概念というより、文化も含めた「血統意識」とでも呼んだほうが正確かもしれない。

そもそも日本の国籍法は血統主義に拠ったものだが、国籍取得の要件には巧みに「文化」も忍ばせている(5条1項第3号「素行条件」)。

有識者が今春まとめた大相撲の将来像をめぐる提言を読む。親方に国籍取得の要件を課し、その国籍の定義は「日本という地に根をはって生きることを象徴的かつ実体的に表すのもの」だそうだ。日本文化を深く理解し伝統を重んじるのが日本国民――。

国籍とは、かくも個人の心のありようを縛るものなのだろうか。

クレヨンや色鉛筆から「肌色」が消えてもう20年ほどだろうか。この色名の見直しが話題になった際、某保守政治家は「それぞれの国ごとに『肌色』があっていいじゃないか」と反論した。いま彼は、自分の発言のどこに問題があったか、気づいているだろうか。私たちの意識は少しは変わったのか。

とてもそうは思えない。4年前、テレビから流れた日産自動車「マーチ」のCMに、絶句した。

「日産のマーチが目指したのは日本の女性の肌に一番似合う色」とナレーションが流れるなか、仕事を終えた女性が鏡の前でピンク色の口紅でメイクを整え、弾むように「ナデシコピンク」のマーチに乗り込む。そこに「カワイイって無敵」とのコピーが浮き上がる――。そんな内容だ。

【日産マーチ】TVCM 「IT’S MAKE UP」篇 30秒=YouTubeより(現在は公開されていない)

【日産マーチ】TVCM 「IT’S MAKE UP」篇 30秒=YouTubeより(現在は公開されていない)女性=ピンク=カワイイという今どきあり得ないジェンダーバイアスもさることながら、このCM制作者は、いったい「日本の女性」としてどのような人を思い浮かべたのだろうか? 「日本の女性の肌」とは、何色なのだろうか? 大坂なおみ選手は、彼らのなかでは「日本の女性」に含まれていないのだろうか?

アンコンシャス・バイアスの何がおそろしいか。それは、容易にマイクロアグレッションに直結するからである。

このCMが広告代理店で制作され、日産の担当部門を通過し、テレビ局の考査も経て、だれからも指摘のないまま放映され続けたことじたい、問題の根深さを物語っている。ここまで書いても、ポリコレ棒的な言葉狩りかのように矮小化して捉える人がまだいるかもしれない。当時、日産のIR部に見解を質したが、返答は「問題とは考えていない」だった。

「血統」的に「日本人」から離れた人、特に外見が非東アジア系の人は、たとえ日本で生まれ日本国籍を持ち日本語を母語としていても、いつまでも「外人」扱いされる。

一方で、南米の日系人大統領やノーベル賞受賞者は国籍を失っても、いつまでも「日本人」扱いされる。

バブル景気で人手不足が深刻になった際、政府は「単純労働者の受け入れは十分慎重に対応する」との方針を堅持したまま、抜け穴的な入管法改正(1989年)で「定住者」の在留資格を設けた。この対象が「日系人」だったことは、私たちがどういう人々を同朋と見なし得るのかを、示唆してはいまいか。

「ハーフ」「クォーター」という表現は一時なりをひそめたが、相変わらず日常的に耳にする。

太古より続く「日本人」という明快な境界は国籍や来歴とは無関係な天賦のもので、その「性質」「資格」を後天的に獲得することは相当に困難かのように観念されているとしたら、この「神話」は本当に罪深い。

小熊英二によれば、単一民族神話は実は戦後に定着したもので、「同質的で和を尊び争いを好まぬ農耕民の国家」という自画像は、敗戦を経た「一国平和主義」に適合的であるゆえに根を張った。(『単一民族神話の起源』新曜社)

戦前の日本は朝鮮・台湾などを含む多民族帝国であり、国定教科書にも「国民」の3割が非日系であることが明記されていた。「1億火の玉」「1億総懺悔」の「1億」のうち内地人は7割にすぎない。

それだけではない。日本民族は朝鮮系・アイヌ系・南方系などの「混合民族」とされ、日本と朝鮮は人種的・文化的類似点が多いばかりか天皇家にも朝鮮系の血統が流入している(日鮮同祖論)からこそ、外地人は日本に融合同化できると主張されていた。混合民族論は論壇でも圧倒的主流だった。

中曽根康弘首相の単一民族国家発言に対して、「日本は単一民族の国ではありません」のスローガンを掲げた「アイヌ民族が存在することを、アイヌ自らがアピールする東京集会」が1986年11月30日、東京都品川区で開かれた。アイヌ民族の参加者のほとんどは民族衣装の正装。整列して集会声明を採択した

中曽根康弘首相の単一民族国家発言に対して、「日本は単一民族の国ではありません」のスローガンを掲げた「アイヌ民族が存在することを、アイヌ自らがアピールする東京集会」が1986年11月30日、東京都品川区で開かれた。アイヌ民族の参加者のほとんどは民族衣装の正装。整列して集会声明を採択した 戦前の同化政策を規定した混合民族論は、相手を異民族とは見なさず疑似血縁関係として把握するものだった。それは、多くの日本の知識人に、支配を支配、差別を差別として感じさせなくする役割を果たした。のみならず、人種主義を採る欧米にくらべ日本は倫理的に勝っている、自他の分離という西欧哲学上の矛盾を日本は乗り越えた、との自己肯定を強化した。

血統意識から離れた国籍や人権の概念を成立させないという点において、戦前の同化政策は、戦後の単一民族幻想と通底していた。

1936年ベルリン五輪の男子マラソンで優勝し、表彰台に立つ孫基禎選手。日本統治時代の朝鮮半島出身で、日本代表として日の丸をつけ出場した

1936年ベルリン五輪の男子マラソンで優勝し、表彰台に立つ孫基禎選手。日本統治時代の朝鮮半島出身で、日本代表として日の丸をつけ出場した前述の福岡安則によれば、戦後日本の対在日政策は、明確な「排除」でも、権利の平等化を伴う「同化」でもなく、面倒ごと厄介者として放置する「抑圧」だった。

これは、外地人を原理的に「出来そこないの日本人」にしてしまう回路だった戦前の植民地政策だけでなく、現在の技能実習生ら外国人労働者への姿勢にも共通するのではないか。

その意味では、耳心地の良い〈みんな同じ仲間〉という共生の呼びかけが戦前の「一視同仁」スローガンと同じ罠にはまっていないか、常に自問したいものだ。

日本はこの先、いやが応でも多文化・多民族共生の道を進まざるを得ない。

経済大国の地位から滑り落ちようとも、いちど通ってしまった植民地支配の過去と、外国人労働力を利用した歴史を消すことはできない。好都合な単一社会幻想に自閉することは、我々には許されていない。

1952年の講和条約発効で日本国籍を一方的に剝奪された植民地出身者とその子孫である「特別永住者」の参政権に「特別」な配慮が必要であることは、言うまでもない。その「抑圧」の歴史を踏まえれば、旧宗主国の国籍を取ることへの抵抗感に「配慮」を課せられているのは、私たちマジョリティの側である。

日本型ヘイトスピーチが絶対悪である理由もここにある。

日の丸や旭日旗を掲げて演説する集団と、「ヘイトスピーチを許さない」と訴える人たち=2021年12月12日、 川崎市のJR川崎駅前

日の丸や旭日旗を掲げて演説する集団と、「ヘイトスピーチを許さない」と訴える人たち=2021年12月12日、 川崎市のJR川崎駅前 変動へのきしみが熱を発するにしても、それは列強と呼ばれた国々が過去たどった道でもある。

日本同様に血統主義を採ってきたドイツも1999年に国籍法を改正、出生地主義に大きく踏み込んだ。8年以上合法的に居住もしくは永住許可から3年以上経た親からドイツで生まれた子はドイツ国籍を取得し、18~23歳の間にドイツ国籍か親の国籍か選べることになった。

この背景にあったのは、「憲法パトリオティズム」の議論だった。ドイツ人としてのアイデンティティを、「血と大地(Blut und Boden)」として表象されてきたエスニシティや歴史的民族的な運命共同体(Volk)ではなく、ドイツ連邦共和国基本法を礎に社会契約で人工的につくられた国家(デモス)の構成員であるというフィクションにこそ求めるべきだ、との考えだ。

類型化の誘惑や「神話」への精神的依存は得てして、他者に出会い、既存の認識枠組みが揺らいでアイデンティティの危機に直面したとき、逃避の心理として起きる。

「アイデンティティ」と「帰属意識」は似て非なるもののはずだが、日本はこの先、それこそ様々なアイデンティティを包む屋根になれるのだろうか。そして、私たちは、新しい自画像を描くことができるのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください