立場も政策もバラバラの連立3党・内外に難題山積――安定感だけで首相は務まらぬ

2022年01月04日

就任したドイツのショルツ新首相(右)と退任したメルケル前首相=2021年12月8日

就任したドイツのショルツ新首相(右)と退任したメルケル前首相=2021年12月8日ドイツで、オラフ・ショルツ氏率いる新政権が誕生し1か月近くが経過した。少し前まで、誰も社会民主党(SPD)が政権の座を射止めようとは考えなかった。

ベルリンにあるドイツ社会民主党(SPD)の本部=mm7/Shutterstock.com

ベルリンにあるドイツ社会民主党(SPD)の本部=mm7/Shutterstock.comしかし、その後情勢が大きく変わっていく。結局、2021年9月の総選挙で第一党の座を射止めたのは、誰もが予想しなかった社会民主党だった。同党にとっては青天の霹靂だ。

しかし社会民主党の得票率は25.7%。これでは、2党で連立しても過半数に届かない。3党連立が必要だ。だが、2党ならともかく3党の連立は至難だ。前回、2017年の総選挙後、キリスト教民主社会同盟は、緑の党、自由民主党(FDP)との3党連立を画策したが、結局、日の目を見なかった。今回、合意がまとまるとしても、少なくとも4、5か月はかかるだろうと思われたが、交渉はスピード決着。昨年12月8日、晴れてショルツ新政権が誕生した。

3党の連立合意を発表した社会民主党(SPD)のショルツ氏(右から2人目)と自由民主党(FDP)、緑の党の代表ら=2021年11月24日

3党の連立合意を発表した社会民主党(SPD)のショルツ氏(右から2人目)と自由民主党(FDP)、緑の党の代表ら=2021年11月24日しかしショルツ氏の場合、先達とは違い前途洋々というわけにはいかない。それどころかどうも雲行きが怪しい。ショルツ氏は「3頭立て馬車」の御者台に座っているようなものだからだ。馬はそれぞれ別の方向を向いている。

SPDの歴代首相【左】ワルシャワを訪れゲットー英雄記念碑の前で跪いたブラント西独首相=1970年12月7日【中】首脳会談で声明を出すシュミット西独首相(右)とジスカールデスタン仏大統領=1974年6月1日、パリ【右】SPDの首相候補として1998年総選挙に臨んだシュレーダー氏(中央)とラフォンテーヌ党首(左)、オーストリアのクリマ首相=1998年9月。選挙でSPDは第1党となり16年ぶりに政権交代を実現、シュレーダー氏は首相に就いた

SPDの歴代首相【左】ワルシャワを訪れゲットー英雄記念碑の前で跪いたブラント西独首相=1970年12月7日【中】首脳会談で声明を出すシュミット西独首相(右)とジスカールデスタン仏大統領=1974年6月1日、パリ【右】SPDの首相候補として1998年総選挙に臨んだシュレーダー氏(中央)とラフォンテーヌ党首(左)、オーストリアのクリマ首相=1998年9月。選挙でSPDは第1党となり16年ぶりに政権交代を実現、シュレーダー氏は首相に就いた今回連立を組んだ3党のうち、社会民主党と緑の党は共に中道左派だ。だからまだ共通点は見つけやすい。ところが自由民主党は中道右派に位置し、党の立ち位置として他の2党と大きく隔たる。自由民主党が保守、ビジネス重視であるのに対し、他の2党は革新、福祉重視だ。

社会民主党と緑の党にしても、同じ中道左派ではあるものの主張は随分異なる。前者は、ジュニアパートナーとしてメルケル政権に参加していた。だから、メルケル路線で踏襲する部分も多いが、緑の党は基本的にメルケル路線転換だ。

ドイツの各政党はイメージカラーを定めており、新政権の連立は、加わった3党の色にちなみ「信号連立」と呼ばれている。社会民主党(SPD)は赤、緑の党は緑、自由民主党(FDP)は黄だ=DesignRage/Shutterstock.com

ドイツの各政党はイメージカラーを定めており、新政権の連立は、加わった3党の色にちなみ「信号連立」と呼ばれている。社会民主党(SPD)は赤、緑の党は緑、自由民主党(FDP)は黄だ=DesignRage/Shutterstock.comショルツ政権がどこに向かうか、どれだけ実績を上げられるか、それは3党による綱引き次第だ。今のところどうなるか、先行きは見定め難い。

オラフ・ショルツ新首相=photocosmos1/shutterstock.com

オラフ・ショルツ新首相=photocosmos1/shutterstock.com

連立政権を組んだ3党が2021年9月の総選挙で掲げた広報看板。右から社会民主党(SPD)、自由民主党(FDP)、緑の党=ahmetrefikguler/shutterstock.com

連立政権を組んだ3党が2021年9月の総選挙で掲げた広報看板。右から社会民主党(SPD)、自由民主党(FDP)、緑の党=ahmetrefikguler/shutterstock.com新政権はいくつもの課題を抱える。第一に、新政権のカラーを打ち出す上で、何を真っ先に取り上げるか。連立合意では、最低賃金の引き上げと気候変動対策が主要政策として並んだ。

全国一律の最低賃金制度の導入を目指してきた野党SPDは2013年総選挙でも争点として訴え、緑の党も同調した。写真は必要性を唱えるSPDのシュタインブリュック氏(右)と緑の党のゲーリングエッカルト氏。これに対しメルケル首相の与党CDU/CSUは好調な経済に水を差すと反対し、連立を組んでいたFDPも「最低賃金は誤り」として野党勢と対立した。総選挙後CDU/CSUとSPDの大連立政権が実現し、翌年に最低賃金法が制定された

全国一律の最低賃金制度の導入を目指してきた野党SPDは2013年総選挙でも争点として訴え、緑の党も同調した。写真は必要性を唱えるSPDのシュタインブリュック氏(右)と緑の党のゲーリングエッカルト氏。これに対しメルケル首相の与党CDU/CSUは好調な経済に水を差すと反対し、連立を組んでいたFDPも「最低賃金は誤り」として野党勢と対立した。総選挙後CDU/CSUとSPDの大連立政権が実現し、翌年に最低賃金法が制定された気候変動対策は、遅くとも2045年までに温暖化ガス排出を実質ゼロにするとし、その前提として、石炭火力の廃止をこれまでの2038年から30年に前倒しした。電気自動車を30年までに少なくとも1500万台普及、しかし、緑の党が主張したガソリン車の販売禁止は見送られた。緑の党はもっと革新的な目標を書き込みたかったが、他の2党との綱引きの結果、諦めるしかなかった。

ドイツ東部ザクセン州にある石炭火力発電所

ドイツ東部ザクセン州にある石炭火力発電所最低賃金引き上げも気候変動対策も財政支出が避けられない。社会民主党と緑の党は、基本的に大きな政府を目指し積極財政派だ。しかし自由民主党はそうでない。同党は、財政規律重視の立場で、結局、同党の「所得税、法人税増税はせず、債務膨張に歯止めをかける基本法の「債務ブレーキ」条項を維持する」との主張が受入れられた。

クリスティアン・リントナー自由民主党党首が財務相に座り、債務膨張に目を光らせる。財務相は、同党がどうしても取りたかったポストだ。政権内での、積極財政派と緊縮財政派による激しいつばぜり合いが予想される。綱引きの結果次第で、次のインフラ投資も含めショルツ政権の方向が大きく変わる。

緑の党のアンナレーナ・ベーアボック共同代表。連立政権で外相に就任した=StGrafix/shutterstock.com

緑の党のアンナレーナ・ベーアボック共同代表。連立政権で外相に就任した=StGrafix/shutterstock.com 財務相に就任した自由民主党(FDP)のクリスティアン・リントナー党首= photocosmos1/shutterstock.com

財務相に就任した自由民主党(FDP)のクリスティアン・リントナー党首= photocosmos1/shutterstock.com第二は、メルケル政権の負の遺産の解消だ。ドイツはこの16年、インフラ投資が遅々として進まず世界に大きく遅れを取ってしまった。学校も道路も橋も、公共投資が抑え込まれ旧態依然のまま放置されてきた。

メルケル首相は16年にわたり、好調なドイツ経済を維持し、国民は大きな恩恵を受けてきたが、メルケル政治は、元々、「変化を先取りし強力なリーダーシップで改革していく」というものではない。基本的に「変化」や「改革」とは対極だ。

その政治手法は、国民のコンセンサスが形成されていくのをじっと見守り、ほぼ方向が定まったと見るやようやく重い腰を上げ、その方向に乗っかるというものだ。「柿が熟し落ちるのを待つ手法」といえる。その結果が、インフラ投資の遅れだ。もっと果敢にインフラ整備を図り、経済基盤を強固にしていかなければならなかった。

国防省での退任式に参加するメルケル首相=2021年12月2日、ベルリン

国防省での退任式に参加するメルケル首相=2021年12月2日、ベルリンしかも問題は、ドイツが、世界経済の新たな潮流であるデジタルと脱炭素に乗り遅れたことだ。この16年の世界経済の変化は著しい。ドイツが、インフラ投資を怠り産業構造の転換を躊躇している間に、世界はどんどん先に行ってしまった。

ドイツは財政赤字こそ抑え、財政規律の優等生だが、何のことはない、必要な投資を怠り世界の潮流に乗り遅れただけだ。新政権は、この遅れを直ちに取り戻さなければならない。無論、財政のひもを握る自由民主党との綱引きは一段と激しいものになる。

ドイツ連邦議会で首相に選出され、議長に宣誓する社会民主党のオラフ・ショルツ氏=2021年12月8日

ドイツ連邦議会で首相に選出され、議長に宣誓する社会民主党のオラフ・ショルツ氏=2021年12月8日第三は外交で対中、対露政策をどうするか。対中政策に関しては、メルケル氏は親中を基本とした。しかし新たに外相ポストに座った緑の党の共同代表アンナレーナ・ベーアボック氏は中国の人権侵害に厳しい。

緑の党の2人の共同代表。外相になったアンナレーナ・ベーアボック氏(左)と副首相兼経済・気候相になったロベルト・ハーベック氏=photocosmos1/shutterstock.com

緑の党の2人の共同代表。外相になったアンナレーナ・ベーアボック氏(左)と副首相兼経済・気候相になったロベルト・ハーベック氏=photocosmos1/shutterstock.comメルケル氏は在任中12度の中国訪問を行う等、中国との親密な関係を維持した。その甲斐もあり、ドイツの対中貿易は大幅に増加、フォルクスワーゲンは4割を中国市場で販売するまでになった。このビジネス重視の対中政策は、中国が台頭する前は良かった。

北京で会談するドイツのメルケル首相(左)と中国の習近平国家主席=2018年5月24日

北京で会談するドイツのメルケル首相(左)と中国の習近平国家主席=2018年5月24日合意文書は、台湾の国際機関参加を支持するとし、新疆ウイグル地域の人権問題や香港の一国二制度の問題にも言及した。対中強硬姿勢と経済利益をどう折り合い付けていくか、ショルツ氏は難しい政権運営を迫られることになる。

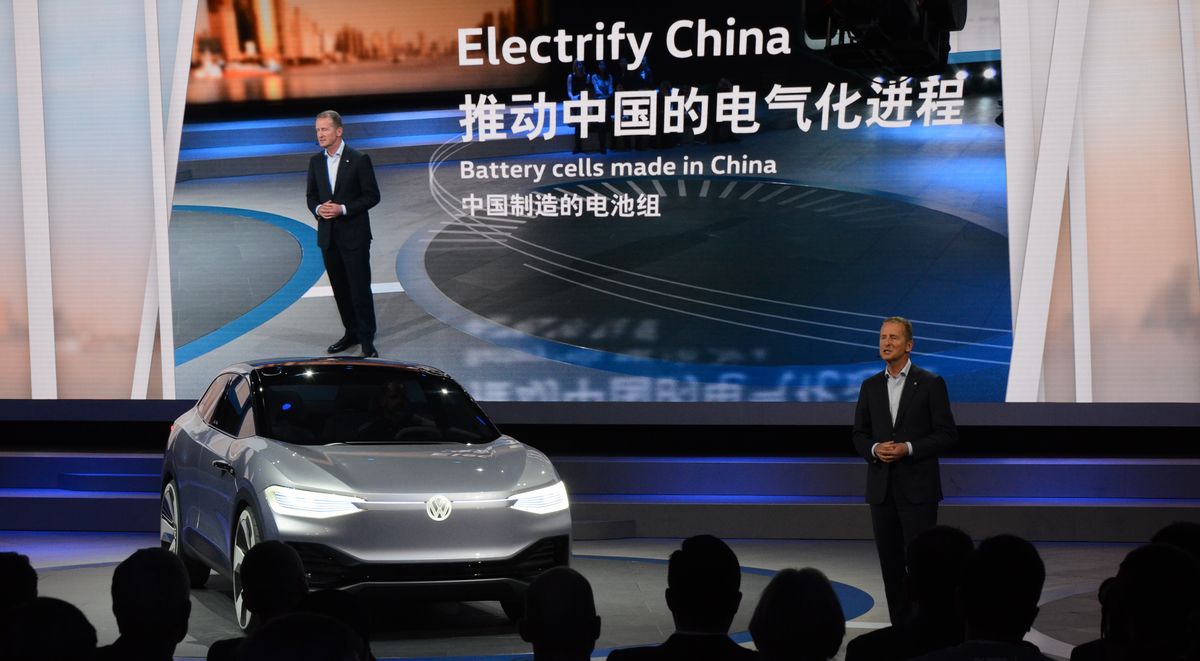

上海モーターショーで、新型車「IDクロス」を紹介する独フォルクスワーゲンのヘルベルト・ディースCEO。「バッテリーセルは中国製を使う。中国の電気自動車化に貢献する」と強調した=2017年4月19日

上海モーターショーで、新型車「IDクロス」を紹介する独フォルクスワーゲンのヘルベルト・ディースCEO。「バッテリーセルは中国製を使う。中国の電気自動車化に貢献する」と強調した=2017年4月19日対露政策に関しては、社会民主党は基本的に親露だ。党内にはロシアに親近感を抱く者が多く、ロシアといえば、それだけで受入れる向きが少なくない。尤も、ショルツ氏は少し肌合いが違う。どちらかといえば「冷めて」いて、ロシアに対し理性的な判断が可能だ。

バルト海を経由してロシアとドイツを結ぶガスパイプライン「ノルドストリーム2」のルートイメージ図=Shutterstock.com

バルト海を経由してロシアとドイツを結ぶガスパイプライン「ノルドストリーム2」のルートイメージ図=Shutterstock.comこれに新政権としてどう対応するか、ショルツ氏にとり外交上、初の試練になる。ちなみにベーアボック外相は稼働に反対

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください