外部の視線は歯牙にもかけず厳格なコロナ対策をとり「素晴らしい」五輪をめざすが……

2022年01月23日

2回目の北京五輪の開幕(2月4日)が目前に迫った。人権問題を理由にした「外交的ボイコット」は、習近平総書記率いる中国共産党にしてみれば、14年前にあった夏の大会でも経験した想定内の外交戦だろう。一方で、オミクロン型コロナウイルスをどう抑え込むかという未知の難題は残る。

とはいえ、振り返ってみれば、前回の五輪も決して平穏だったわけではない。日本を騒がした「毒ギョーザ事件」やチベット騒乱、さらに四川大地震などの困難をくぐり抜けての開催だった。

今回も、外からの視線など歯牙にもかけず、厳格な「ゼロコロナ」対策といった太い“如意棒”を振り回す「中国共産党式五輪」が、繰り広げられるに違いない。そこには、国際社会と向き合う五輪開催を機に、中国での民主主義や人権問題の発展に期待する「私たちの五輪」はおそらくない。

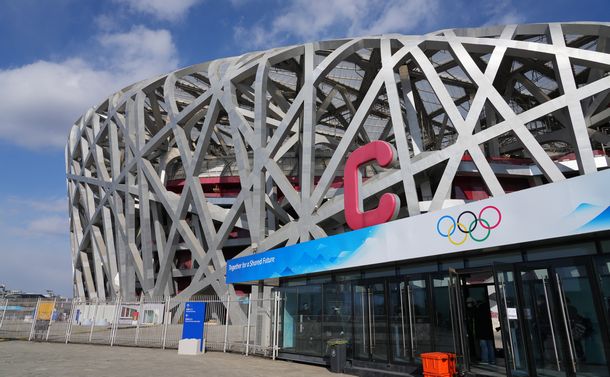

北京五輪で開閉会式場となる国家体育場=2022年1月10日、北京

北京五輪で開閉会式場となる国家体育場=2022年1月10日、北京だが長く中国を見つめてきた私にとって、北京五輪はやはり特別なものだ。

私は2008年夏の北京五輪開催が決まった2001年7月13日、朝日新聞論説委員として社説つくりに加わった。翌日掲載された「肩いからせない祭典に」という見出しの社説は、共産党による1党独裁や人権問題などの問題を指摘しつつ、「世界は中国に大きなチャンスを与えた」と述べて、民主主義や人権の発展を促した。

その3年後、私は現地に特派員として赴任、初の北京五輪を迎えることになる。スローガンは「同一個世界、同一個夢想(一つの世界、一つの夢)」だった。

五輪開催時に現地にいるというチャンスを得た私は、政治や経済の動き、そして人々の営みから、ささやかでも変化を感じようとしていた。

五輪が近づくにつれて、北京の街並みは一変していった。再開発のため立ち退きを迫られ、荒っぽく壊されていく我が家の前で、涙を枯らす人々が後をたたない。防犯カメラや監視カメラが日ごとに増えていく気がした。

一方で、「手機」(携帯電話)やインターネットの普及により、人々の情報量が圧倒的に増えていった。

国家スキージャンプセンター=2022年1月15日、中国・張家口

国家スキージャンプセンター=2022年1月15日、中国・張家口五輪イヤーの2008年早々、日本国内で中国製冷凍ギョーザを食べた人が中毒症状を訴えるという事件が明るみになった。五輪を目前にして、かねてから不安が付きまとっていた中国の「食の安全」が改めて問題視された。

こうした中国当局にとって「不都合な真実」は当然のように報道規制されたが、生活が豊かになり食の安全に敏感になっていた都市住民は、ネットなどを通じて日本の報道を知っていた。

春のチベットでの騒乱を契機に、五輪の聖火リレーに対する抗議や妨害も世界で続いた。米CNNや英BBC、NHKなどの国際放送は、当局に不都合な画面が遮断されたが、市民はそうした事実を知っていた。

中国の人々は人権問題の大切さは理解している。だが、外国からとやかく批判されるのには強く反発する。列強によるひどい内政干渉を受けた歴史の記憶が、今も染み込んで消えないのだ。

大方の予想通り、パリでの聖火リレー妨害などに反発する各地の市民が、仏系大手スーパー「カルフール」に抗議した。米CNNなどによる中国批判にも抗議する「CNN反対」のプラカードを持つ参加者もいた。

北京の街頭に設けられた北京冬季五輪のモニュメント=2022年1月21日

北京の街頭に設けられた北京冬季五輪のモニュメント=2022年1月21日各国の首脳は開会式不参加を示唆し始めたが、当時の中国当局は初の五輪成功という悲願の前に今ほどは居丈高でなく、国際社会にも寛容さがあった。

中国市民の抗議の的となったフランスのサルコジ大統領(当時)は、対中関係の重要性を鑑みて出席を決めた。ブッシュ米大統領は「米代表チームを応援し、中国国民に敬意を示す」として出席。国家副主席だった習氏とも会談した。

中国当局が「成功」と自賛した夏の北京五輪閉幕時に、私は「宴の後こそ向き合う時」という記事を書いた。

「北京の街並みは五輪を迎えて一新した。だが、緩和されるかに見えた国内メディアへの規制は逆に厳しくなった。人権や民主化の面での進展は乏しかった。チベットやウイグルなどの民族問題は、近い将来に解決できる見通しも立っていない」

五輪が中国を国際基準に近づける、という期待は裏切られたた、それでも期待を捨てたわけではなかった。宴の後も国際社会は「真剣に向き合わなければならない」と記事を締めくくった。

あれから12年余がたった。まもなく開幕する冬季五輪のテーマは「一起向未来」(ともに未来へ)だ。私も直接見たかったが、コロナ禍でかなわない。

五輪後の秋に開かれる党大会に向け、権勢をふるい続ける習氏は1月17日、世界経済フォーラムのオンライン形式の準備会合「ダボス・アジェンダ」で講演した。

その中で習氏は、「去年成立100周年を迎えた共産党は国家建設発展と人民生活向上に世界が注目する成果を収めた」と述べ、五輪に関しては「世界のために簡潔で、安全で、素晴らしい五輪にする自信がある」と表明した。だが、対立を深める米国を想定したのだろう。「あらゆる形式の覇権主義と強権政治に反対する」とも述べて、人権や台湾などでの問題では妥協しない姿勢を改めて明確にした。

習近平国家主席(新華社)

習近平国家主席(新華社)しかし、私はそんな頑なな中国であっても、私たちの方から背を向けてはならないと今も思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください