2022年01月26日

台湾は日本の最西端に位置する沖縄与那国島から111キロという近さにあり、もしも台湾有事になれば日本がどれほどの影響を受けるかは想像に難くない。2021年3月に米国インド太平洋軍デービットソン司令官(当時)は上院軍事委で「6年以内に危機が明らかになる」と証言し、一方11月にミリー統合参謀本部長は当面の有事の可能性は高くないと述べたと伝えられる。日本への影響の甚大さに鑑みれば、台湾有事の可能性を客観的に評価しておくことが重要である。折しも欧州では「ウクライナ有事」の緊迫感が増している。

台湾有事とは、中国が台湾の再統一のために軍事侵攻をはじめ、中台間で戦闘になることを意味するが、中国の意図と能力をどう評価するのか。そして米国や日本はどういうアプローチをとっているのか。

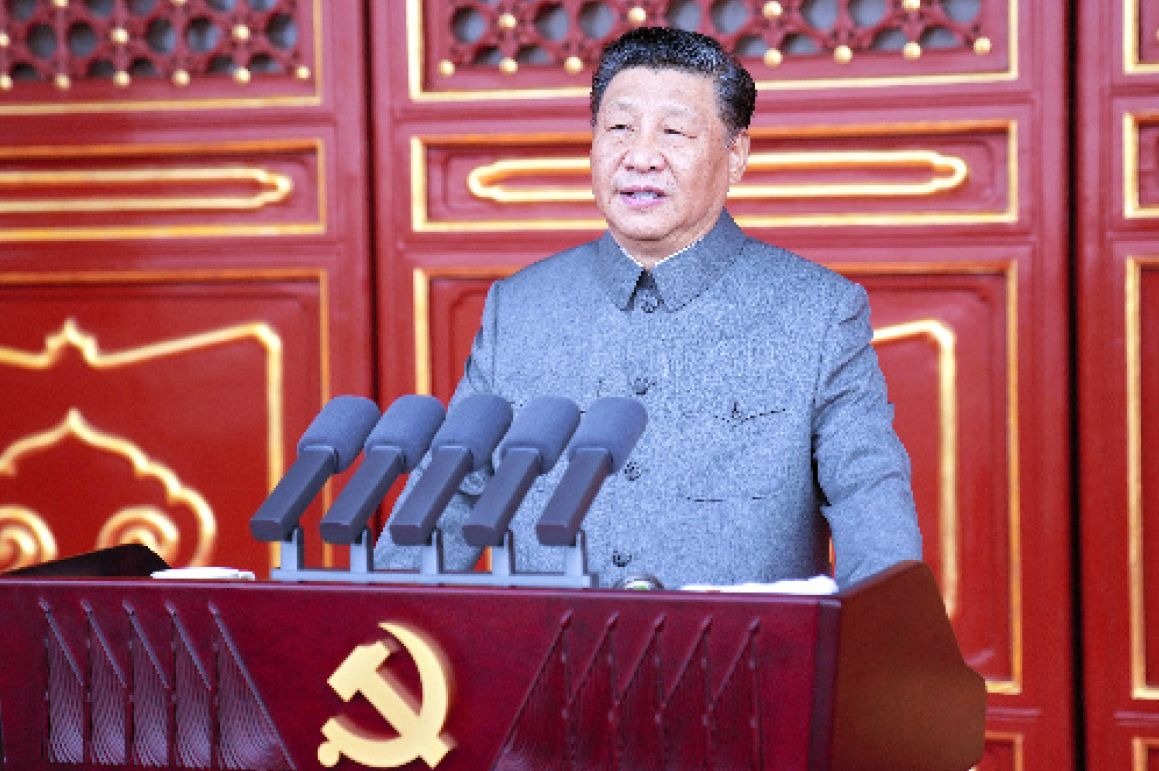

中国共産党結党100周年を祝う式典で天安門の楼上から演説する習近平党総書記。台湾問題については「祖国統一は揺るぎない歴史的任務」と述べた=2021年7月

中国共産党結党100周年を祝う式典で天安門の楼上から演説する習近平党総書記。台湾問題については「祖国統一は揺るぎない歴史的任務」と述べた=2021年7月台湾統一は、するかしないかという問題ではなく、2049年に向けて何時、統一するかという問題と捉えているのだろう。中国は「台湾が独立に向けて明白な動き」をすることはレッドラインを超えるとみなし、これを阻止すると表明している。ただ、何をもって明白な独立に向けた動きなのかが明らかにされているわけではない。

台湾の建国記念日にあたる双十節の式典で演説する蔡英文総統=2021年10月10日、台北市

台湾の建国記念日にあたる双十節の式典で演説する蔡英文総統=2021年10月10日、台北市中国は2024年の台湾総統選挙・立法委員選挙で従来、中国との対話・交流強化を進めてきた最大野党国民党の勝利を期待するのだろう。しかし国民党も香港の一国二制度の崩壊とともに、中国への融和的姿勢は変化させている。

バイデン米大統領(BiksuTong Shutterstock.com)

バイデン米大統領(BiksuTong Shutterstock.com)台湾関係法の中で米国は台湾の防衛力強化のため武器を供与することや、台湾住民の安全のために「適切な行動をとる」ことを定めた。これが「戦略的曖昧」と言われてきた枠組みであり、米国は台湾の防衛を支援するが軍事介入による防衛義務を明確にしないことにより、台湾の独立を抑止し、同時に中国による台湾軍事侵攻も抑止する政策をとってきた。

台湾の民主主義的統治は進展し、経済的成長を遂げ半導体の生産基地としての重要性も増した。最近になって米外交問題評議会リチャード・ハース会長などが、中国の台湾へのけん制の激化を前に、最早この戦略的曖昧さは使命を終えたので、米国の台湾防衛義務を明確にすべしという主張を行い、米議会やメディアでもこれに賛同する意見もある。

中国の習近平国家主席との電話会談を終え、取材に応じる岸田文雄首相=2021年10月8日、首相官邸

中国の習近平国家主席との電話会談を終え、取材に応じる岸田文雄首相=2021年10月8日、首相官邸近年、日本の政治家の中には台湾有事は日本有事であるとして中国をけん制する向きも強くなりつつある。台湾よりも、むしろ米国や日本で台湾有事の危機を煽るような言論が盛んとなっているのは、米中対立が激化したからなのだろうし、国内政治の思惑もあるのだろう。

※本稿のテーマに関連して、YouTubeでも動画を公開した――『「台湾有事は日本有事」なのか?』【田中均の国際政治塾】

中台の軍事バランスは確実に中国に有利に変化している。

台湾と向かい合う浙江省などに拠点を置く中国陸軍第72集団軍と海軍の合同上陸訓練=中国国防省のウェブサイトから.

台湾と向かい合う浙江省などに拠点を置く中国陸軍第72集団軍と海軍の合同上陸訓練=中国国防省のウェブサイトから.台湾の防衛能力を強化するため、トランプ政権は毎年米国武器を売却し、バイデン政権になっても昨年8月計7億5千万ドル相当の武器を売却している。台湾も海軍機雷敷設部隊の設置、潜水艦増設計画をはじめ防衛力を強化しているほか、昨年10月に蔡英文総統は米軍が台湾において台湾軍の訓練を行っていることを明らかにした。

さらに米国や米国の同盟国も中国をけん制する行動を強めている。米国はインド太平洋戦略やQUAD(日米豪印)、AUKUS(米英豪)を通じて対中抑止力を強化してきており、今後もその流れは続く。国際海峡である台湾海峡には従来中台の緊張関係に鑑み各国海軍艦船の通航は避けられてきたが、近年、米海軍はほぼ毎月ミサイル駆逐艦を通過させており、昨年9月に英国海軍、10月にはフランス海軍とカナダ海軍が艦船を通過させている。

演習でミサイルを発射する台湾海軍のフリゲート艦=2019年5月

演習でミサイルを発射する台湾海軍のフリゲート艦=2019年5月米国を巻き込み中台の軍事的緊張は高まっているが、今日、中国が台湾への軍事侵攻を行う蓋然性は高いのだろうか。

中国が台湾に軍事侵攻を行うとすれば、それは人民解放軍の判断ではなく、習近平総書記を主任とし軍事・外交・台湾問題責任者を含む中国共産党中央外事工作委員会で議論し決定されると推測される。習近平総書記は1985年から17年間もの長い期間、台湾の対岸に位置する福建省に勤務しており、台湾問題には精通していようし、今日、習近平総書記が権力基盤を固めている状況からすれば、習近平総書記の判断が圧倒的に重いということだろう。

習近平総書記にとり、最も高いプライオリティは、高い経済成長に基づく共産党統治の継続だと考えられる。国民の締め付けを強化する共産党統治の正統性は高い経済成長を続け、国民を豊かにすることに求められている。しかし、少子高齢化を迎えつつある中国の成長率は下降していくし、ゼロコロナ政策は経済成長を大きく阻害している。米中対立の下でのハイテクを中心とする「デカップリング」の動きや習近平総書記が掲げる「共同富裕」を実現するために巨大IT企業の資本供出を求めることにより、企業の成長が阻害されていくのだろう。

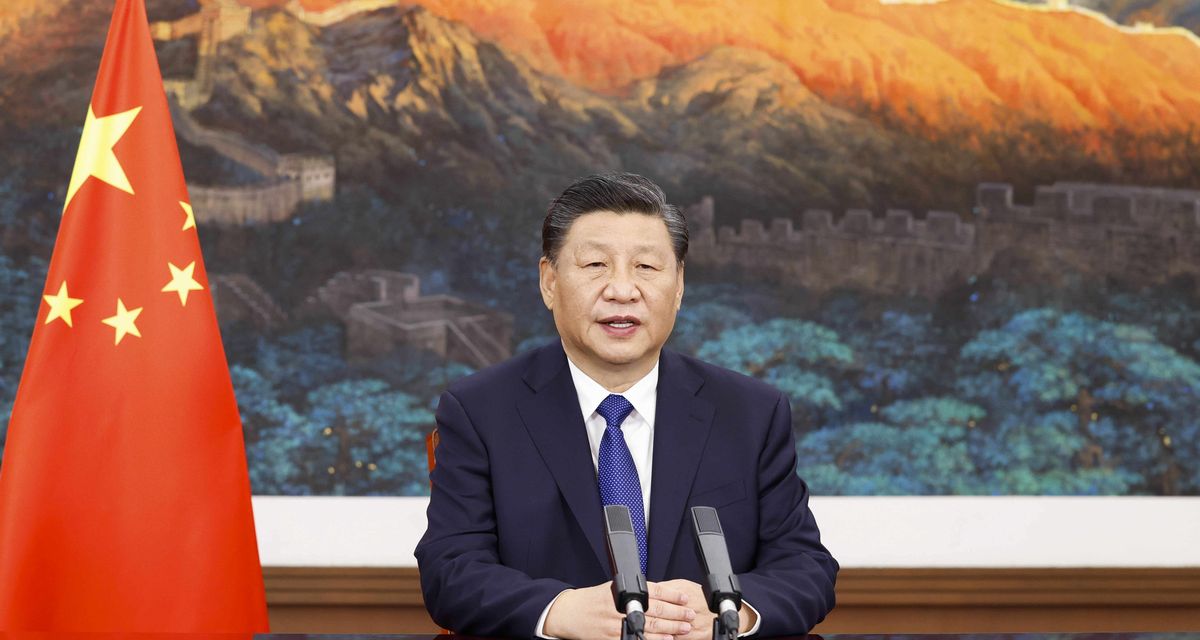

オンライン方式で開かれた会議で演説する中国の習近平国家主席=2021年12月5日

オンライン方式で開かれた会議で演説する中国の習近平国家主席=2021年12月5日台湾への武力侵攻は戦争になり、国際社会から中国非難の指弾を受けようし、中国の経済成長を大きく阻害し、繁栄にとってのコストは高い。このような展望の中で、正面からの台湾侵攻を企図することは常識的には考えられない。

中国が台湾侵攻を企図する場合は、台湾の明白な独立への動きを武力で止めようとする場合か、台湾侵攻が低い政治的経済的コストで確実に成功するという確証を持つ場合なのだろう。

中国は台湾が正式な国交を持つ国々への働き掛けを強化し、数カ国が既に台湾との国交を放棄して中国と外交関係を持つようになっており、最近のリトアニアの「台湾代表事務所」開設を認める動きにも神経を尖らせている。国際機関への参加も含め「一つの中国、一つの台湾」を作り出す動きには経済措置を中心に対抗措置をとるだろうし、更に独立を鮮明にした動きには軍事措置を辞さないということなのだろう。

1995~96年の台湾海峡危機は台湾の初の民主主義的選挙で独立色を強めた李登輝総統の選出が濃厚になった際、中国が演習と称して台湾海峡にミサイルを撃ち込んだことに始まったのは記憶に新しい。この時米国は空母群を台湾近海に派遣し中国を強くけん制したが、米国は中国の軍事的攻勢にはその都度対応措置をとっていくのだろうし、台湾侵攻が確実に成功するという見通しを中国が持つのは至難だろう。勿論、米国が軍事介入を行わない場合には、この限りではない。

上述の通り、台湾関係法では中国の武力侵攻に対しての米国の防衛義務は定めていないが、「適切な行動」が軍事介入を意味することを強くにおわせていることが中国に対する抑止となってきた。もし中国の台湾への全面的侵攻に対して米国の軍事介入がなければ、台湾に止まらず、国際社会全体における米国の抑止力に深刻な穴をあけ、米国のクレディビリティは大きく損なわれることとなる。

中東での戦争以降、オバマ政権、トランプ政権、バイデン政権は何れも海外に派兵して軍事行動をとることに慎重であり、アフガニスタンからの性急な撤兵やウクライナ危機に際して軍事介入はない旨早々に明らかにしている事は、米国の同盟諸国に対するクレディビリティを損なっているのではないかと見る向きもある。

しかし、台湾についてはインド太平洋における中国の覇権を認めることに繋がりかねず、中国との全面的戦争は避けたいと考えるだろうが、軍事介入をしないという選択肢は存在しないのではないか。

アフガニスタン政権崩壊と米軍撤退について演説するバイデン米大統領=2021年8月16日( john smith 2021/Shutterstock.com)

アフガニスタン政権崩壊と米軍撤退について演説するバイデン米大統領=2021年8月16日( john smith 2021/Shutterstock.com)米国が軍事介入をする場合には日本の基地から米軍を出動させて戦闘を行うことになろうが、これは、日米安全保障条約6条事態として「事前協議」の対象となるし、日本がこれに「No」という判断をすれば日米安保条約の根幹が損なわれる。過去、日米共同声明で台湾地域の安全が「台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとり重要な要素」と合意してきた最大の理由は日米の安全保障認識の共有を図る趣旨であった。

さらに、もし中国の軍事行動が台湾近辺の与那国島や尖閣諸島に及べば、安保条約第5条(日本有事)事態ということになり、日米が共同防衛を行うことになる。

極東最大の米空軍基地である嘉手納基地。沖縄県嘉手納町、沖縄市、北谷町にまたがる=朝日新聞社機から

極東最大の米空軍基地である嘉手納基地。沖縄県嘉手納町、沖縄市、北谷町にまたがる=朝日新聞社機からこのように現状において、今日、中国が米国、日本との戦争をリスクするとはとても考えられないが、台湾本島ではなく台湾の統治下にあり福建省と目の鼻の先にある金門島などを占拠する、或いは大量の漁民の来襲などいわゆる有事に至らない「グレーゾーン」的行動をとること、更には台湾の社会インフラへのサイバー攻撃などの可能性は皆無ではなかろう。

しかしこのような行動も国際社会の強い反発を買うだろうし、また、一旦行動を起こせば統一を完遂しないと引き下がれないことにもなり、あまり蓋然性は高くない。中国は、むしろ統一のための時間は十分あると考えているのだろう。

上述したように台湾有事やグレーゾーン発生の可能性は現時点では低い。今後、習近平総書記の三期目への任期延長が決まるとみられる本年秋の中国共産党大会、2024年の台湾総統選挙と米国大統領選挙、習近平総書記の更なる任期延長となる可能性もある2027年の共産党大会など重要な節目となる時期には注目する必要はある。

しかし、少なくとも

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください