本当の闘争はこれからだ。元学生運動リーダーは「成長と分配」の二兎を実現できるか

2022年02月06日

チリ大統領選で当選を確実とし、支持者らを前に演説するガブリエル・ボリッチ氏=2021年12月19日、サンチアゴ

チリ大統領選で当選を確実とし、支持者らを前に演説するガブリエル・ボリッチ氏=2021年12月19日、サンチアゴ2019年、抗議デモが世界に吹き荒れた。香港、インド、エクアドル、ボリビア、イラン、イラク、アルジェリア、スーダン、レバノン等々。その中の一つ、同年10月に起きたチリの100万人規模のデモは、その後世界を席巻したパンデミックの中、立ち消えになったかと思われたが、実はそうでなかった。それは、2年の間、チリ国内にくすぶり続け、ついに昨年12月、大統領選挙で勝利しその代表、ガブリエル・ボリッチ氏を政権トップに送り込むことに成功した。デモ参加者の執念が実ったともいえるが、別の見方をすれば、それだけチリの矛盾が大きかったともいえる。その矛盾とは何か。

パリのシャンゼリゼ通りを、黄色いジャケットを着たデモ参加者が埋め尽くした=2018年12月8日(左)、香港の逃亡犯条例改正案に反対するデモ行進。人口約750万人の香港で約200万人(主催者発表)が参加したとされる=2019年6月16日(右)

パリのシャンゼリゼ通りを、黄色いジャケットを着たデモ参加者が埋め尽くした=2018年12月8日(左)、香港の逃亡犯条例改正案に反対するデモ行進。人口約750万人の香港で約200万人(主催者発表)が参加したとされる=2019年6月16日(右)2019年、デモは、ほんの小さなことがきっかけで起きた。チリの首都サンチアゴの地下鉄。同年10月、その料金が30ペソ(約4円)値上げされた。公共料金の値上げや税金の引き上げが大きなデモに発展することは、パリの黄色いベスト運動を例にとるまでもなくよくある。パリの場合、それは燃料税の引き上げだった。

抗議デモの拡大のため、APECとCOP25の開催断念を発表するチリのピニェーラ大統領(中央)=2019年10月30日、サンチアゴ

抗議デモの拡大のため、APECとCOP25の開催断念を発表するチリのピニェーラ大統領(中央)=2019年10月30日、サンチアゴそれからしばらくしてチリでも新型コロナが蔓延。政府は、ラテンアメリカで最大規模のGDP比14%に及ぶ財政支出で国民を支え、債務残高は一気に25.6%(2018年)から37.3%(2022年予測)に膨れ上がった。その間、国内は再びデモに見舞われることなく、表面上は平穏に時間が過ぎていった。いや、新型コロナに翻弄され、それどころでなかったというべきだろう。デモが燃え盛ることとなった国民の不満の大本は何ら解消されることなく残っていた。

サンチアゴの地下鉄料金値上げは、国民の不満に火をつけたに過ぎない。不満こそが問題の根幹だ。それは一言でいえば所得格差だ。

2019年のサンチアゴでの抗議デモ参加者=Alex Otero DRCL/Shutterstock.com

2019年のサンチアゴでの抗議デモ参加者=Alex Otero DRCL/Shutterstock.com

2019年10月のサンチアゴ中心街での抗議デモ。警察が群衆に催涙ガスを放った=abriendomundo/Shutterstock.com

2019年10月のサンチアゴ中心街での抗議デモ。警察が群衆に催涙ガスを放った=abriendomundo/Shutterstock.comラテンアメリカはどこも所得格差が大きい。一部の特権階級が富を独占し、国民の多数を占める低所得層が貧困から脱出できない。この固定化された「社会の二層分化構造」こそがラテンアメリカの宿痾だ。

ラテンアメリカを見てすぐ気が付くのが、社会の構成員間の信頼の欠如だ。一言でいえば、国民が互いを信頼してない。社会が連帯を欠き、全体が一丸となって困難に立ち向かうとの気概がない。

その背景にあるのが、この「社会の二層分化」だ。富める者は他を顧みることなく益々富み、貧しさに苦しむ者はどんどん底辺に向かい落ちていく。それが、ラテンアメリカの長い歴史の中で社会の構造として組み込まれ、今や、容易に突き崩すことができない。社会がそうであれば、どうして構成員間に連帯意識が生まれ、社会の中に一体感が生まれよう。

半分だけ白く塗られた銅像の台座。反対側には格差是正を求めるスローガンなどが書き込まれている=2021年12月17日、サンチアゴ

半分だけ白く塗られた銅像の台座。反対側には格差是正を求めるスローガンなどが書き込まれている=2021年12月17日、サンチアゴ2000年代、ラテンアメリカは台頭する新興国の代表のように言われ、その経済発展が注目された。何のことはない、時の資源価格高騰で底上げされた財政のバラマキが背景にある。財政のバラマキで作られた成長なら、バラマキが止まれば成長も鈍化する。案の定、2010年代後半、資源価格の下落とともに放漫財政は維持不能となり、成長は鈍化していった。

「格差はもういらない」と書かれたチリ国旗を掲げる抗議デモの参加者=2019年11月26日

「格差はもういらない」と書かれたチリ国旗を掲げる抗議デモの参加者=2019年11月26日チリもその御多分に漏れず、OECD加盟国で最も所得格差が大きい。ジニ係数は0.460と、日本の0.34を大きく上回る(1に近いほど格差が大きい)。しかしチリの場合、事情はもう少し複雑だ。

チリ大統領府のモネダ宮殿=Gubin Yury/Shutterstock.com

チリ大統領府のモネダ宮殿=Gubin Yury/Shutterstock.comチリは長くラテンアメリカの優等生だった。1970年代、軍政のピノチェット政権は、時の流行の輸入代替政策を早々と捨て、輸出振興の新自由主義に切り替えた。それを支えたのが、シカゴ大学のミルトン:フリードマンに師事したシカゴ・ボーイズだ。保護主義を捨て、市場原理を導入、競争促進を目指した。

ピノチェットと経済政策を担ったシカゴ・ボーイズら

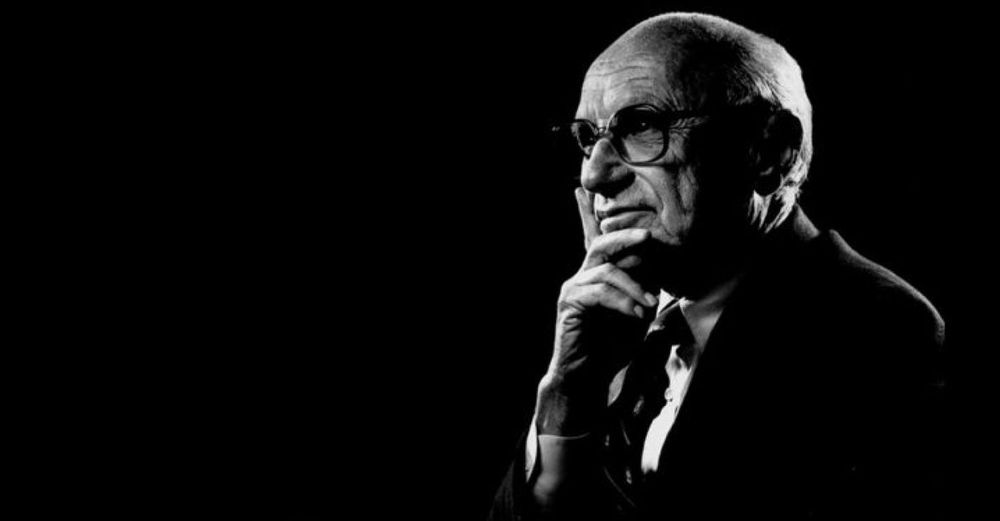

ピノチェットと経済政策を担ったシカゴ・ボーイズら シカゴ学派総帥、ミルトン・フリードマン博士

シカゴ学派総帥、ミルトン・フリードマン博士1990年の民生移行後も経済政策としてはこの新自由主義がそのまま堅持された。結果はラテンアメリカ随一の経済成長を達成。1990年からの30年、成長率はラテンアメリカ平均を常に1~2%上回り続け、一人当たりGDPはペルーの2倍にまで達した。チリは新自由主義の旗手としてラテンアメリカに名を馳せていく。

しかし、もともと所得格差の大きい社会だ。そこに持ってきて、新自由主義による強い者勝ちの経済政策が実施された。30年経ち、社会の格差は誰が見ても分かる程になってしまった。

2012年、教育をめぐる抗議デモの学生リーダーとしてスピーチするガブリエル・ボリッチ氏=Pablobellr/shutterstock.com

2012年、教育をめぐる抗議デモの学生リーダーとしてスピーチするガブリエル・ボリッチ氏=Pablobellr/shutterstock.com何と言っても、彼ら自身の生活が苦しい。学資の支払いは生活を圧迫し、学生ローンは一向に返済の目途が立たない。生活の困窮の原因は何かと彼らが問い始めるにつれ、若年層の間に不満が充満していかざるを得ない。

社会の中に溜まる不満のガスは充満していくばかりだ。そこに、たまたま地下鉄料金の値上げがあった。点火された火は瞬く間に燃え上がり、チリ全国に広がっていった。

この不満のガス、即ち、所得格差は、その後一向に是正されることなく、現在なお、厳然とチリ社会を覆う。それどころか、コロナ禍において、政府はラテンアメリカ最大規模の財政支出で国民生活を支えたが、実は何のことはない、その給付金は多く富裕層の手に帰し、低所得層が恩恵を受けることは少なかった。

つまり、新型コロナは所得格差を拡大こそすれ縮小の方向には働かなかった。この消えることのない所得格差に対する国民の不満が、今回、ガブリエル・ボリッチ氏を大統領に押し上げた原動力だ。

ボリッチ氏の大統領選勝利演説の会場では、先住民や性的少数者の旗などが振られていた=2021年12月19日、サンチアゴ

ボリッチ氏の大統領選勝利演説の会場では、先住民や性的少数者の旗などが振られていた=2021年12月19日、サンチアゴ

チリ大統領選で勝利演説するガブリエル・ボリッチ氏=2021年12月19日

チリ大統領選で勝利演説するガブリエル・ボリッチ氏=2021年12月19日有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください