基地がないのに脅かされる暮らし―全国の住民リレーで実態明かし、解決の糸口に

2022年02月08日

米海軍厚木基地近くの住宅密集地上を低空で飛ぶ空母艦載機FA18=2018年1月31日、神奈川県大和市

米海軍厚木基地近くの住宅密集地上を低空で飛ぶ空母艦載機FA18=2018年1月31日、神奈川県大和市爆音をまき散らしながら、頭上すれすれの高度で飛び回る米軍機の低空飛行訓練が、日本列島の各地で増えている。山影から突然現れ人家の軒先をかすめては、すさまじい騒音で住民たちの生活を破壊したり、墜落事故や部品落下などを起こしたりしている。米軍や自衛隊の航空基地を抱える地域も同じような問題にさらされているが、低空飛行訓練は近くに基地がないのにひんぱんに繰り返され、住民たちは国内法令を無視した乱暴な飛行に長く泣き寝入りを強いられてきた。

そうした中で最近、同じ苦しみを共有する住民らが身近なツールを使って連携し、ひどい飛行実態をあばいて問題の解決の糸口にするようになった。規模はまだ小さい。試行錯誤の連続でもあるが、ネットワークが広がればひょっとすると有効な対抗手段になるかもしれない。

このシリーズでは、そうした始まったばかりの住民たちのささやかな取り組みを紹介しながら、米軍機による低空飛行訓練の実態がどこまでひどいのか、またなぜ彼らはそんな訓練をするのか。国内法を無視するかのような訓練を日本政府が野放しにしているのはどうしてなのか、といった疑問にも焦点を当て、3回にわたって報告する。

(連載第2回「パソコンひとつであぶり出す 隠されてきた実態」はこちら、第3回「日米の『密約』が存在、違法飛行野放しの政府」はこちら)

1973年10月5日、横須賀基地に入港する米第七艦隊所属の空母ミッドウェー。米海軍史上初めて米国外での空母の母港化となった

1973年10月5日、横須賀基地に入港する米第七艦隊所属の空母ミッドウェー。米海軍史上初めて米国外での空母の母港化となった米軍活動を監視する市民団体「リムピース」の編集長を務めた頼(らい)和太郎さん(2021年12月死去)は生前、「米空母が横須賀基地(神奈川県)に常駐するようになった時からではないか」と話していた。

米空母が初めて日本を事実上の母港にしたのは、50年近く前の1973年の「ミッドウェー」。50機余りの艦載機が厚木基地を拠点に活動し始めた。「海軍の艦載機パイロットには、低空飛行訓練が義務づけられていて、当時からやっていたと考えられます。空母が入港し陸上の基地に移ったあとも、練度維持が必要だからです」と頼氏は分析していた。

米空母ミッドウェー艦載機による夜間発着訓練(NLP)が続いた厚木基地。戦闘攻撃機などがごう音をあげ離着陸を繰り返す。周辺は住宅密集地だ=1987年4月6日、神奈川県大和、綾瀬市

米空母ミッドウェー艦載機による夜間発着訓練(NLP)が続いた厚木基地。戦闘攻撃機などがごう音をあげ離着陸を繰り返す。周辺は住宅密集地だ=1987年4月6日、神奈川県大和、綾瀬市米国との間で日米安全保障条約を結ぶ日本には、受け入れた米軍部隊に訓練場所を提供する義務がある。政府は、米軍機が自由に使えるようにと全国28カ所(沖縄20カ所、本土8カ所)もの広大な訓練空域を提供している。空の安全を脅かす低空飛行訓練も本来ならそこでやるべきなのだが、やがて米軍機はそれ以外の全国の空でも訓練するようになった。

とりわけひどかったのが東北や近畿、中国、四国だ。米軍の部隊編成の見直しもあって、年代によって変化があり近年は東北地方での実施が減り、主に中国・四国・九州地方に集中するようになっている。

そうした実態のごく一部を、朝日新聞の夕刊連載「(現場へ!)米軍機低空飛行訓練を追う」(2021年3月、全5回)で取り上げた。

広島県北広島町の上空に飛来し、機体を傾ける米軍の戦闘攻撃機FA18。尾翼には岩国基地所属を示すコウモリのマーク=2017年12月15日、髙木茂さん撮影

広島県北広島町の上空に飛来し、機体を傾ける米軍の戦闘攻撃機FA18。尾翼には岩国基地所属を示すコウモリのマーク=2017年12月15日、髙木茂さん撮影

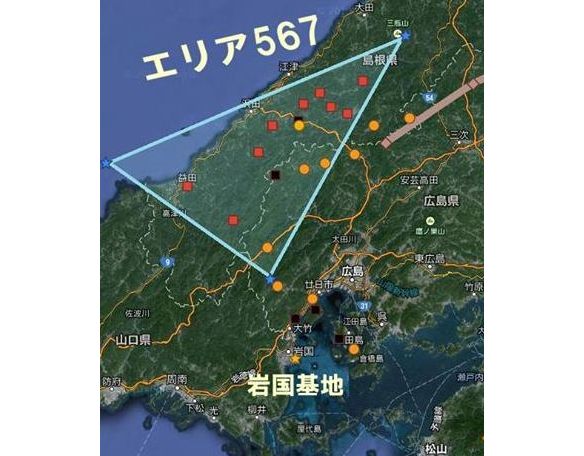

広島、島根両県境にまたがる訓練空域「エリア567」。丸い点は騒音測定器の配置場所=低空飛行解析センター提供

広島、島根両県境にまたがる訓練空域「エリア567」。丸い点は騒音測定器の配置場所=低空飛行解析センター提供通称「エリア567」と呼ばれるこの空域は、他の訓練空域の大半が洋上にあるのに対し、なぜか陸上部に設置されている。人口が多い自治体でいえば、広島県北広島町や島根県浜田市がそこに含まれる。問題が起きるのは、米軍機が日本の航空法の最低安全高度(人口密集地は300メートル以上、それ以外の過疎地や海面上などは150メートル以上)を守らずに訓練しているせいである。

米軍側の理屈は、敵対勢力の対空レーダーを避けて敵地に侵入するような厳しい訓練をする必要がある、ということだろう。彼らには安保条約を履行する義務がある。だが住民には静かで安全な生活を営む権利がある。こちらは憲法や国内法で保障されている。

それを阻むのが、米軍に国内法の順守義務を免除している日米地位協定の壁だ。そうした弱みを逆手に取るかのように、過疎地や山中、島しょ部などで米軍機の低空飛行訓練があいついでいる。

北広島町は、標高1千メートル前後の山々が連なる山間地。町全体の8割が森林に覆われて過疎地が多く、そこが目をつけられた理由かもしれない。

同町は住民から米軍機の目撃情報を集めている。その回数は、厚木基地(神奈川県)から米空母艦載機約60機が2018年3月に岩国基地に移駐し終えたあと急増。同年度の飛行回数は、2年前と比べ1.5倍の1325回になった。1日平均で3回以上、軍用機が飛来した計算になる。

低空飛行する米軍機をスマホで撮影する髙木茂さん=2021年1月、広島県北広島町、筆者撮影

低空飛行する米軍機をスマホで撮影する髙木茂さん=2021年1月、広島県北広島町、筆者撮影「長いと40分も、すさまじい爆音を地上にたたきつけて帰ります」と高木茂さんは語った。たまりかねて小型カメラやスマホを使って、そのひどさを記録し続けるようになった。撮りためた多数の「証拠品」の中から画像や動画を提供してもらった。この動画は2018年5月10日の撮影で、映っているのは岩国基地の戦闘攻撃機FA18とみられる。測定器の数値は110デシベル。2メートルの距離で聞く車のクラクションの音に相当する。

県境をはさんで北広島町に近い島根県浜田市の中心部の同市旭町でも、ひどい被害が続いている。訓練空域「エリア567」の直下にある「あさひ子ども園」(園児95人)は、隣接する刑務所の建物が米軍機の「攻撃目標」になっているらしく、間近を機体が低空飛行することがある。あたかも保育園をめがけて急降下するように見えることもある。

例えば2020年11月には朝9時半ごろ、「ドカン」と雷が落ちるような音がして、園庭で遊んでいた園児12人を保育士らが抱えてうずくまり、1歳の女児は「ひこうき、こわい」と泣きじゃくっていたという。

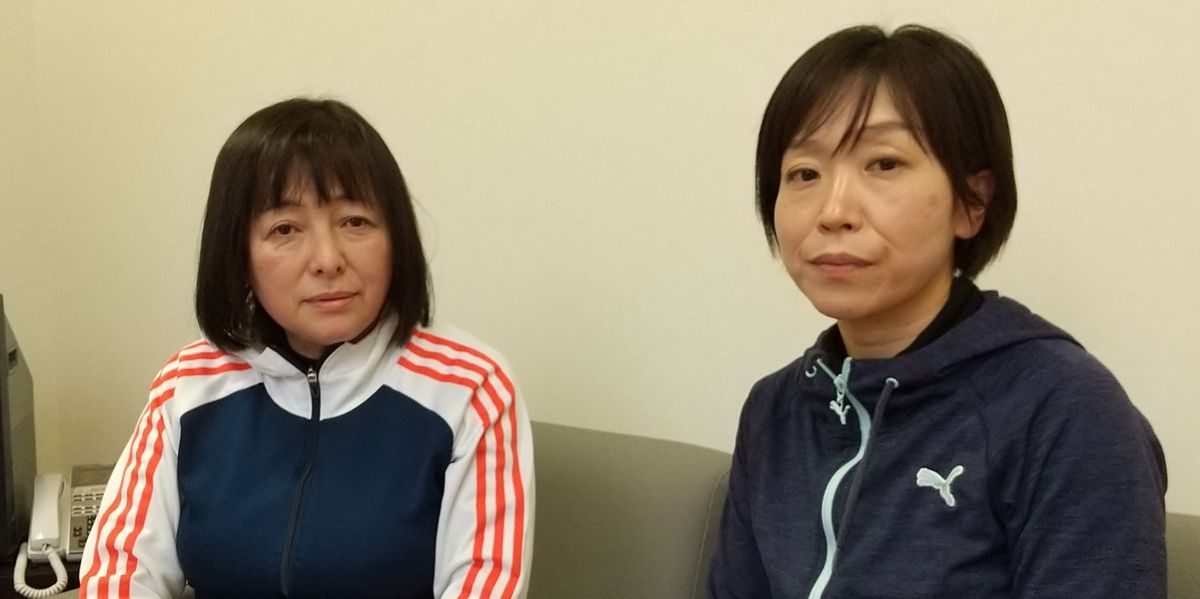

頭上を飛ぶ軍用機の怖さを語る「あさひ子ども園」の佐々木美加園長(左)と保育士の長岡百合香さん=2021年1月、島根県浜田市旭町、筆者撮影

頭上を飛ぶ軍用機の怖さを語る「あさひ子ども園」の佐々木美加園長(左)と保育士の長岡百合香さん=2021年1月、島根県浜田市旭町、筆者撮影

騒音測定器を操作する浜田市職員の白川敬さん。米軍機にすばやく対応する=2021年2月、同市旭支所、筆者撮影

騒音測定器を操作する浜田市職員の白川敬さん。米軍機にすばやく対応する=2021年2月、同市旭支所、筆者撮影歴代市長は米国大使館や米軍岩国基地にも中止を求める要請文を出し、与野党の国会議員の視察も繰り返されているが、陳情してもすぐまた訓練が繰り返される日常という。

四国の低空飛行や騒音被害も年々、悪化の一途をたどっている。自治体が集計した住民の目撃件数によると、2020年度はその前の年度に比べて3.6倍に増えたと、朝日新聞が報じた(朝日新聞デジタル2021年7月16日付「四国で『米軍機』目撃急増 愛媛3倍、飛行ルートも異変」)。

四国やその周辺では墜落事故もあいついでいる。1994年に高知県の早明浦(さめうら)ダムに低空飛行訓練中の海軍機が墜落し、99年にも海兵隊機が空中給油中に接触し高知沖に墜落した。最近では、2016年に海兵隊機が高知沖に落ちてパイロット1人が死亡。18年には岩国基地の戦闘攻撃機と空中給油機が夜間訓練中に空中接触し、両機とも墜落。1人は救助されたが5人が死亡する大事故が起きた。それだけに飛行訓練に対する受け止め方が他の地域より敏感になっている。

米海兵隊岩国基地のフレンドシップデーでデモ飛行する空中給油機KC130(上)と戦闘攻撃機FA18(右)。この7カ月後、両機種の同型機が空中給油訓練中に接触・墜落した。左はステルス戦闘機F35B=2018年5月4日

米海兵隊岩国基地のフレンドシップデーでデモ飛行する空中給油機KC130(上)と戦闘攻撃機FA18(右)。この7カ月後、両機種の同型機が空中給油訓練中に接触・墜落した。左はステルス戦闘機F35B=2018年5月4日

編隊飛行で岩国基地に飛来してきた空母艦載の戦闘攻撃機FA18。米軍はこれをもって移駐完了と発表した=2018年3月20日、山口県岩国市、戸村良人さん撮影

編隊飛行で岩国基地に飛来してきた空母艦載の戦闘攻撃機FA18。米軍はこれをもって移駐完了と発表した=2018年3月20日、山口県岩国市、戸村良人さん撮影そうしたやるせなさを背景に、最近では目に余る訓練を告発するため、乱暴な飛行ぶりを正確に把握しようという試みが進んでいる。たとえば、四国を東西に横断する米軍機の飛行ルートに沿って、住民らが軍用機の通過を携帯電話やLINEで連絡し合い、リレー式に「シャッターチャンス」をねらうグループがある。和歌山の上空を通過したとの情報を、徳島の住民が目視し、高知の住民に伝達し、山腹で待ち受け一眼レフで激写するといった具合だ(朝日新聞デジタル2021年3月26日付「(現場へ!)米軍機低空飛行訓練を追う:5 「住民レーダー」証拠に迫る」。

そうして撮影に成功した例の1つがこの動画である。高知県香美(かみ)市で2014年12月、西熊希民子(きみこ)さん(53)がスマホでとらえた。山の斜面に立つ自宅の目の前を機体が飛び去り、男児が「うわっ」と泣き出すシーンを撮影した(「米軍機による超低空飛行訓練の実態」 - YouTube)。再生回数は600万回を超えている。

高知県香美市の自宅前を低空で飛ぶ米軍機の動画を撮影した西熊希民子さんと当時3歳だった竜道さん=2021年2月、筆者撮影

高知県香美市の自宅前を低空で飛ぶ米軍機の動画を撮影した西熊希民子さんと当時3歳だった竜道さん=2021年2月、筆者撮影西熊さんは約20年前に移住してきたが、ひんぱんな米軍機の飛来に悩まされてきた。「オレンジルート」と呼ばれる四国を横断する訓練経路の直下にあたることを知り、その入り口にあたる徳島県牟岐町の町議と携帯電話で連絡を取り合い、みごとに「激写」に成功した。「スリルを楽しんでわざと危険な飛び方をしているとしか思えない」と西熊さんは憤りをあらわにする。

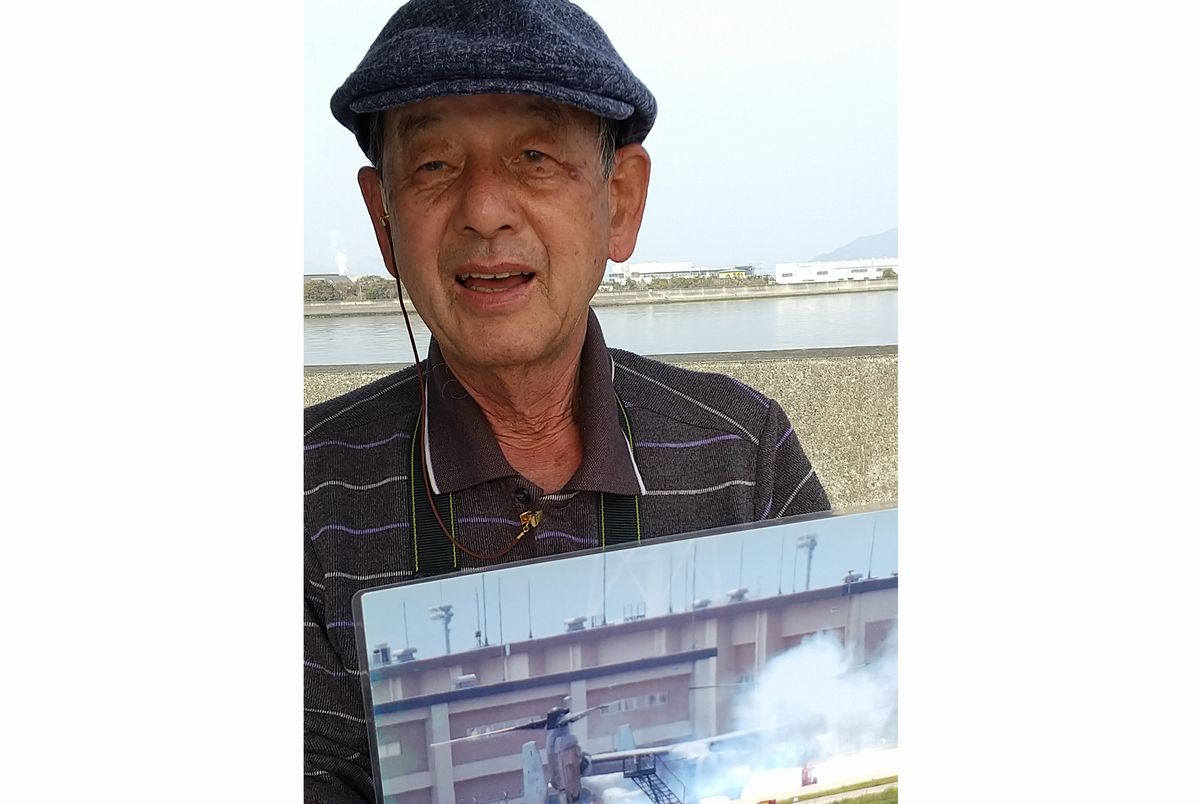

岩国基地を発着する米軍機を撮り続けて9年になる戸村良人さん。4年前には白煙をあげるオスプレイを撮影した=2021年2月、山口県岩国市、筆者撮影

岩国基地を発着する米軍機を撮り続けて9年になる戸村良人さん。4年前には白煙をあげるオスプレイを撮影した=2021年2月、山口県岩国市、筆者撮影「米軍がおらん世の中が一番いいが、いる間は隠し事をしないでほしい。そのために自分が役立てれば」という気持ちからだという。低空飛行の現場で目撃される機体と照合してもらう狙いもある。日没後に帰宅してパソコンに向かい、撮影した画像を整理してアーカイブ(「行動の写真集」)として無償で公開している。

戸村さんのサイトは、航空マニアだけでなく、低空飛行訓練に取り組む市民運動にも活用されている。その一人は、広島県廿日市市で監視団体の共同代表をつとめる坂本千尋さん。岩国基地を飛び立った米軍機が、広島・島根県境の訓練空域「エリア567」に向かう途中に住んでいることもあり、全国の低空飛行問題の活動を支援している。

坂本さんは、戸村さんのアーカイブの画像情報をもとに、各地に出没する米軍機の画像に映っている機体番号や形状などと照合し、その活動範囲などを調べてSNSなどを使って発信している。

長野県佐久市の上空を低空で飛ぶ2機の米軍輸送機の連続写真。2019年5月に撮影された動画を裁断して作成=低空飛行解析センター提供

長野県佐久市の上空を低空で飛ぶ2機の米軍輸送機の連続写真。2019年5月に撮影された動画を裁断して作成=低空飛行解析センター提供さらに高度なハイテクで迫る人たちもいる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください