歪んだ「日本人」の自画像を乗り越えるために

2022年02月09日

「日本人」とはだれなのか。

「日本」はだれの国なのか。

私たちが心の中に抱いている自画像を、みつめ直したい。

その自画像は、この国の現実を映しているのか。歪んだ自画像が、人を排除し、孤立させていないか。

そんな疑問を感じるからである。

日本の人口構成をみてみよう。

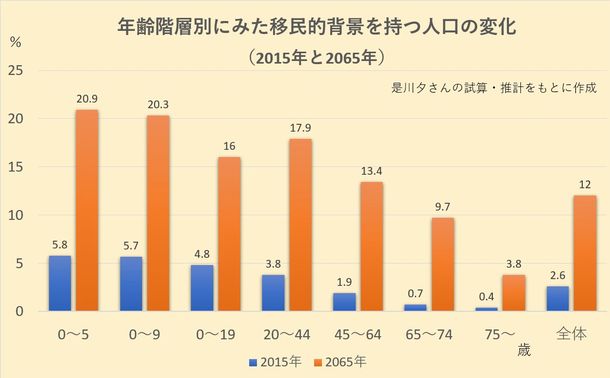

国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんの試算によれば、日本に暮らす外国籍の人や、移り住んで日本国籍を取得した人、両親のいずれかが外国籍である子どもをあわせた「移民的背景をもつ人口」は、2015年の時点で総人口の2.6%。このままのペースで流入する前提で推計すると、2065年には12%、8人に1人になる。

移り住む人は若者が多いことなどから、人口構成の変化は若い世代で早く現れ、0~5歳では20.9%、5人に1人が移民的背景をもつ子どもたちになるという。

年齢階層別にみた移民的背景を持つ人口の変化(2015年と2065年)。国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんの試算・推計をもとに作成

年齢階層別にみた移民的背景を持つ人口の変化(2015年と2065年)。国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんの試算・推計をもとに作成つまり、私たちが直面しているのは「これから国を開くか、開かないか」という選択ではない。この国はすでに開かれていて、多様なルーツをもつ人が暮らしている。そして今後もどんどん、多様性を増していく。

そうした現実と向き合い、同じ社会のメンバーとして、ともにこの国を担うのか。それとも現実から目を背け、多様なルーツをもつ人を「いない」ことにしたり、単なる「労働力」とみなしたりするのか。突きつけられているのは、そんな選択である。

この問題を考えるため、論座は2月18日午後7時から、論座LIVE TALK「多様なルーツの人がつくる日本社会~『ウチとソト』、心の壁や差別をどう越えるか~」と題するオンラインイベントを開催します。フォトジャーナリストの安田菜津紀さん、東京大学准教授でNPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)理事の髙谷幸さん、「YSCグローバル・スクール」を運営する田中宝紀さんにご出演いただきます。一般1100円、25歳以下の学生・生徒550円(いずれも税込み)。こちらからお申し込みいただけます。

残念ながらこれまでは、後者の色がとても濃かった。それどころか時に、「外国人」を犯罪者であるかのように扱ってきた。

入管施設での長期収容は、その一例だろう。人を傷つけたり、物を盗んだりしていない人を、在留資格がないというだけで自由を奪っている。裁判を経ることもないという点では、よりひどい扱いを受けているといっていい。

収容が長期にわたる人には、日本に家族がいたり、母国に帰ると迫害を受けるおそれがあったりして、帰れない事情を抱えている人が多い。「人間として扱え! 衆院選で問われている、至極あたりまえのこと」で紹介したクルド人男性、デニズさんは、日本人の妻と引き裂かれて入管施設に収容された。この記事では、デニズさんが職員に「制圧」される場面や、取材に答える場面の動画も紹介している。ぜひお読みいただきたい。

「外国人風」の人に対する警察の職務質問も、犯罪者扱いの典型といえる。東京弁護士会の外国人の権利に関する委員会は、これは「レイシャルプロファイリング」にあたるとして、実態を調べるためのアンケートを実施している。不審な行動もしていないのに、単に外見が「外国人風」だったり、外国語を話していたりするだけで、警察官から職務質問を受けたといった声が数多く寄せられるためである。

こうした職務質問は、故・石原慎太郎都政下の2003年、東京都や警視庁、法務省入国管理局などが「首都東京における不法滞在外国人対策に関する共同宣言」を発出して以降、強化されたと指摘されている。

バブル景気で人手不足が著しかったころ、在留期限が切れても日本で働く人たちを犯罪者のようにみなす見方はあまりなく、当局も事実上黙認していたとされる。対応が変わるきっかけのひとつが、この「共同宣言」だった。

その前後、石原都知事が「三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返しており、大きな災害では騒擾事件すら想定される」という、いわゆる「三国人発言」をしたり、小泉純一郎首相が「最近、凶悪な少年犯罪、不法滞在の外国人による犯罪などが多発し、世界一安全な国日本といわれた状況が揺らいでいる」と述べたりしていた。「中国人かな、と思ったら110番」と記された警視庁の防犯チラシがまかれ、抗議を受けて回収される事態も起きた。

だが、ほんとうに「外国人犯罪」によって、日本の治安は揺らいでいたのだろうか。

刑法犯で検挙された人のうち「来日外国人」が占める割合は、2000年代を通じて2%程度。殺人、強盗などの「凶悪犯」として検挙された人のうち、政府が「不法滞在者」と呼ぶ非正規滞在者が占める割合は0~2%台。裏返せば、それらの犯罪の大半は日本人が起こしていたのである。

2001年に米同時多発テロが起き、テロへの不安や恐怖が高まった時期ではあったが、「三国人」発言や防犯チラシの配布は2000年のできごとだ。結局のところ、これらは国や都などの権力が、排外主義やレイシズムに絡めとられていったということではなかったか。

ただし、これは特定の政治家や当局のみのせいにするわけにはいかない。当局の発表をうのみにして、「外国人犯罪」への恐怖や不安をあおるような報道をしてこなかったか。それは実態を映したものだったのか。メディアもまた、省みる必要がある。

問題は「犯罪者扱い」ばかりではない。現実にこの国に根づいている人たちから目を背け、「いない」かのように扱うことも弊害を招く。

安倍晋三首相(当時)は2018年の出入国管理法改正案の審議の際、「移民政策をとることは考えていない」と繰り返した。実際に政府は、日本に定住することを阻むため、在留の期限を定めなかったり、家族とともに在留したりするケースを厳しく限定する政策をとってきた。

けれども、東京大学准教授で、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事の髙谷幸さんは編著書『移民政策とは何か』でこう指摘している。

「政府がいかに『移民』は認めないと言い張っても、来日した外国籍者の一定数は、結婚や就職などによって生活の基盤ができ、この社会に定住していくのだ。そしてこの点からみれば、日本は、今回の受け入れ拡大より以前から、すでに『移民社会』である」

たとえ欲しいのは「労働力」であったとしても、やってくるのは「人間」である。人間である以上、生活をし、場合によっては家族をもうけ、日本の社会に根づいていく。そのことを忘れた政策は、人間を人間扱いしない結果を招いてしまう。

髙谷さんは、移民がいるという現実と、移民政策はとらない、移民は認めないという建前のずれが、さまざまな弊害をもたらしていると指摘する。移民は生じないのだから、生活を支える政策は必要ないということになり、日本語教育など日本社会への参加の障壁をとりのぞく政策が十分にとられてこなかったという。

日本に暮らす子どもたちは日本語ネイティブ、話せて当然だ……。そんな思い込みは、もはや通用

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください