航跡データを捉えツイッターで連携/生活破壊する「違法飛行」の動かぬ証拠

2022年02月10日

国道58号を横切り米空軍嘉手納基地に向かうF15戦闘機

国道58号を横切り米空軍嘉手納基地に向かうF15戦闘機(連載第1回「“違法な爆音”追い込む『草の根レーダー』」はこちら、第3回「日米の『密約』が存在、違法飛行野放しの政府」はこちら)

人は航空機の爆音にどこまで耐えられるのか。かつて実際に体感してみようと、沖縄県にある嘉手納基地の滑走路そばの住宅地を訪ねたことがある。極東最大規模の米空軍の同基地には軍用機約100機が常駐し、外来機も頻繁に飛来する。「静かな夜を返せ」と、周辺5市町村の数万人の住民が原告となり、国を相手に飛行差し止めなどを求め続けてきた。

市街地に囲まれた沖縄の米軍基地。手前は普天間飛行場、左上は嘉手納基地=2020年10月25日

市街地に囲まれた沖縄の米軍基地。手前は普天間飛行場、左上は嘉手納基地=2020年10月25日ここではエンジン全開の戦闘機や輸送機、偵察機が、数分おきに海に向けて飛び立つ。そのつど低音の振動が腹に響き、甲高い金属音が耳や脳に突き刺さる。同地区では、今も100デシベル前後の轟音が1日に80回近く計測される。100デシベルとは、電車が通る時のガード下に相当し、聴覚機能に異常をきたすレベルだ。時には、直近の2メートルの距離で車のクラクションを聞くのに匹敵する110デシベル超に達することもある。まともな日常生活を送るのはまず不可能だ。

米空軍嘉手納基地の滑走路に整列した軍用機=2017年、米空軍参謀総長のツイッターから

米空軍嘉手納基地の滑走路に整列した軍用機=2017年、米空軍参謀総長のツイッターから

首都圏の8千人以上が軍用機の飛行停止などを国に求めている第5次厚木基地爆音訴訟の原告団。追加提訴のため横浜地裁へ向かう=2017年12月1日

首都圏の8千人以上が軍用機の飛行停止などを国に求めている第5次厚木基地爆音訴訟の原告団。追加提訴のため横浜地裁へ向かう=2017年12月1日しかし各地で長年続いている米軍機の低空飛行訓練をめぐる訴訟は、これまで1件も提起されたことがない。場所が人の少ない山間部や過疎地であるだけでなく、住民が感じる苦痛をはかる尺度や物差しも、航空基地周辺とは質的・量的に違っているからだろう。

何よりも動かぬ証拠を押さえることが難しい。

連載第1回でみたように、便利なツールを使って住民たちがネットワークを作って連携したりするとうまくいくことがある。幸運にも低空飛行の現場に遭遇すれば、生々しい映像や音声によって被害のひどさをわかりやすく伝えることができる。

ただし、その労力やコストは想像以上に大きい。もっと効率よく確実に逸脱した飛行をとらえる方法はないものか。

ここ最近、利用されるようになったのが、各種の航空機の位置情報をウェブ画面に表示できる「航跡サイト」(「追跡サイト」とも呼ばれる)の活用だ。

このサイトは、航空機が飛行中に絶えず出している信号(ADS-B=Automatic Dependent Surveillance-Broadcast)を地上のアンテナで拾い、機体の機種や位置、高度、速度などの飛行データをウェブ上に表示する仕組み。航空マニアなどの愛好家が利用してきたが、これを使えば信号を発信する航空機の動きはリアルタイムで把握できるようになる。

まだ少ないものの、その利点を軍用機の飛行監視に用いる人たちが各地にあらわれつつある。

米空母艦載機部隊は日本側に通告なく陸上での連続模擬着艦訓練(FCLP)を始めた。周辺は住宅密集地で、訓練の4日間に700回以上の騒音が測定された=2017年9月、厚木基地

米空母艦載機部隊は日本側に通告なく陸上での連続模擬着艦訓練(FCLP)を始めた。周辺は住宅密集地で、訓練の4日間に700回以上の騒音が測定された=2017年9月、厚木基地そのひとりが京都平和委員会理事長の片岡明さん(58)だ。京都府を拠点に、米軍や自衛隊の監視活動を長年続けている。

監視ツールとして、片岡さんが本格的にサイトを使い始めたのは2020年秋のこと。「京都上空をひんぱんに通過する米軍機や自衛隊機の航跡を何とかとらえられないか」との思いからだった。見よう見まねで試行錯誤を重ね、今ではとらえたデータに短い解説をつけてツイッター(#ハトの目)で発信するようになった。

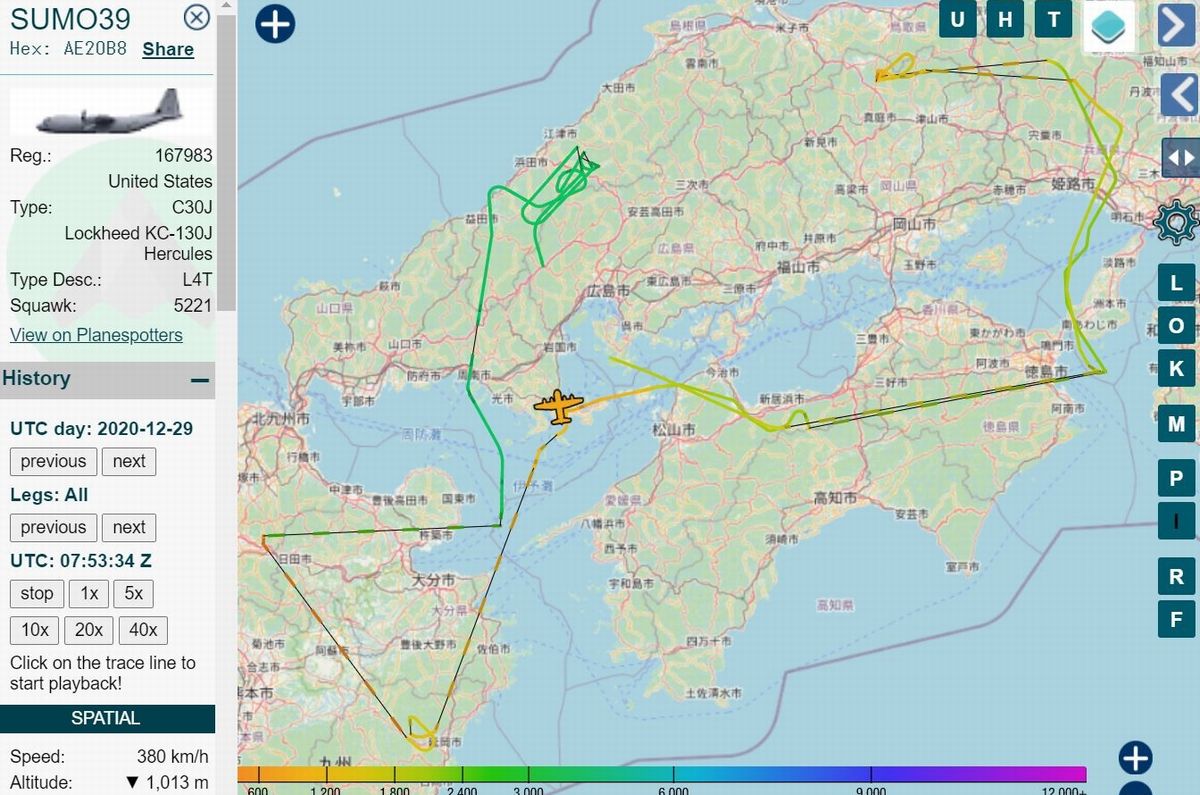

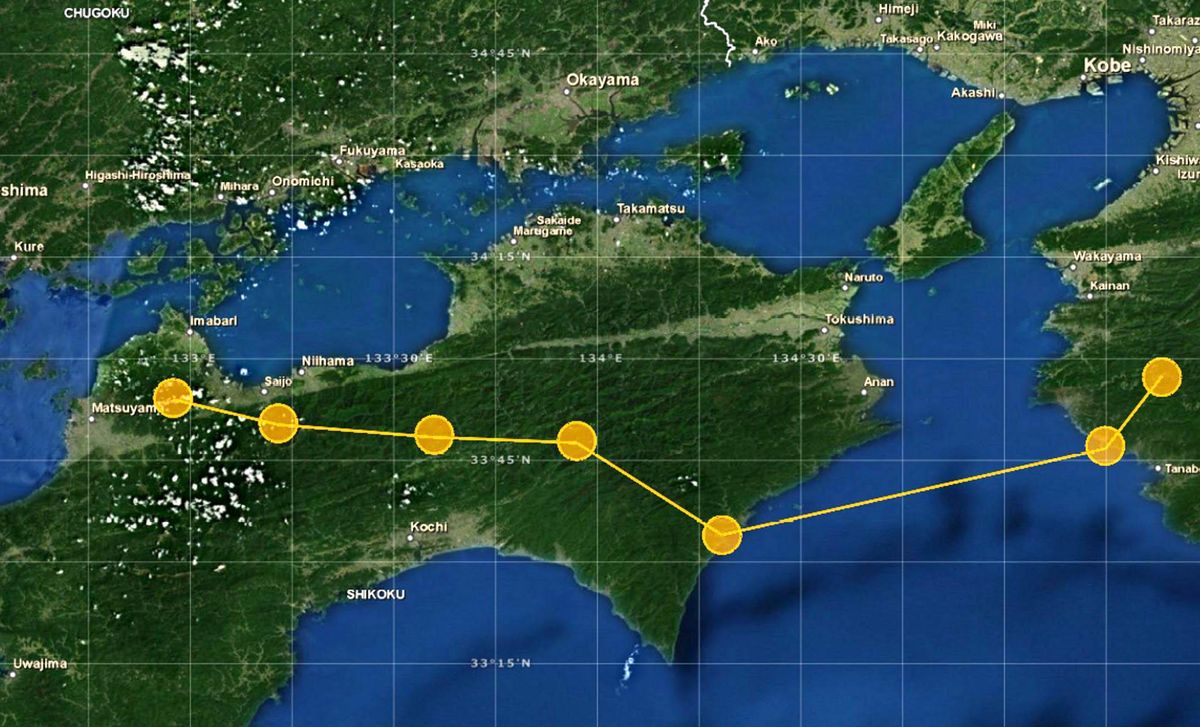

片岡さんが利用しているサイトは「Radar Box」「Flightradar24」「ADS-B Exchange」など。【1】の画像は、2020年12月29日に岩国基地から飛び立ったKC130空中給油機を追ったもの。広島・島根県にまたがる米軍の訓練空域「エリア567」で飛行訓練を重ねた後、九州東部に移って飛行。さらに四国の山間部を東から西に横断して瀬戸内海を渡り、岡山県上空を旋回し岩国に戻ってきた。画像左下の「SPATIAL」には、機体の現在位置の高度や速度が表示されている。

【1】監視ツールを使えば、米軍岩国基地のKC130空中給油機が中国、九州、四国をぐるりと訓練飛行した航跡がつかめる(2020年12月29日)=京都平和委員会提供

【1】監視ツールを使えば、米軍岩国基地のKC130空中給油機が中国、九州、四国をぐるりと訓練飛行した航跡がつかめる(2020年12月29日)=京都平和委員会提供片岡さんは毎日のようにパソコンに向かって監視活動を続けているが、「このツールを使えば低空飛行に限らず、驚くような米軍機の動きを知ることできる」と、いくつかの画像を提供してくれた。

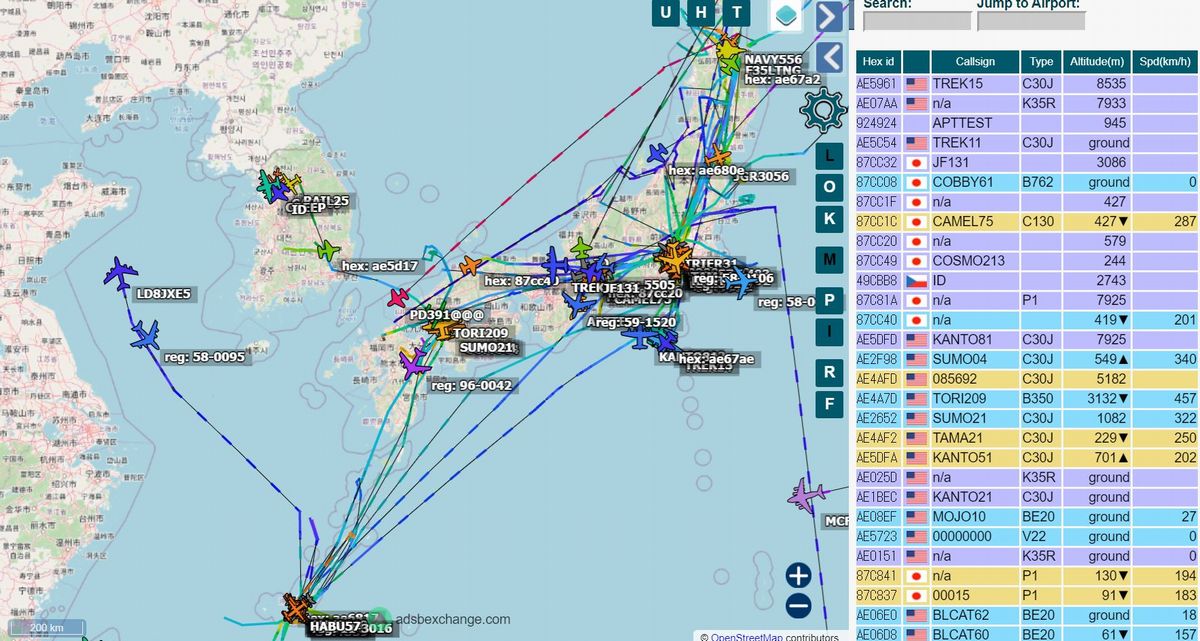

【2】の昨年9月4日の画像は、日本や韓国、中国周辺の軍用機の動きを重ね合わせたもの。在日米軍の所属機が日本周辺でどのような活動をしているかがよくわかる。沖縄の嘉手納基地から飛んだ米空軍のRC135電子偵察機が、中韓間の黄海上空で情報収集をしているとみられる動きもキャッチできた。

【2】在日米軍基地の米軍機は国内各地を飛んでいるだけでなく、韓国や中国周辺にも出向いてひんぱんに活動している様子がわかる(2021年9月4日)=京都平和委員会提供

【2】在日米軍基地の米軍機は国内各地を飛んでいるだけでなく、韓国や中国周辺にも出向いてひんぱんに活動している様子がわかる(2021年9月4日)=京都平和委員会提供

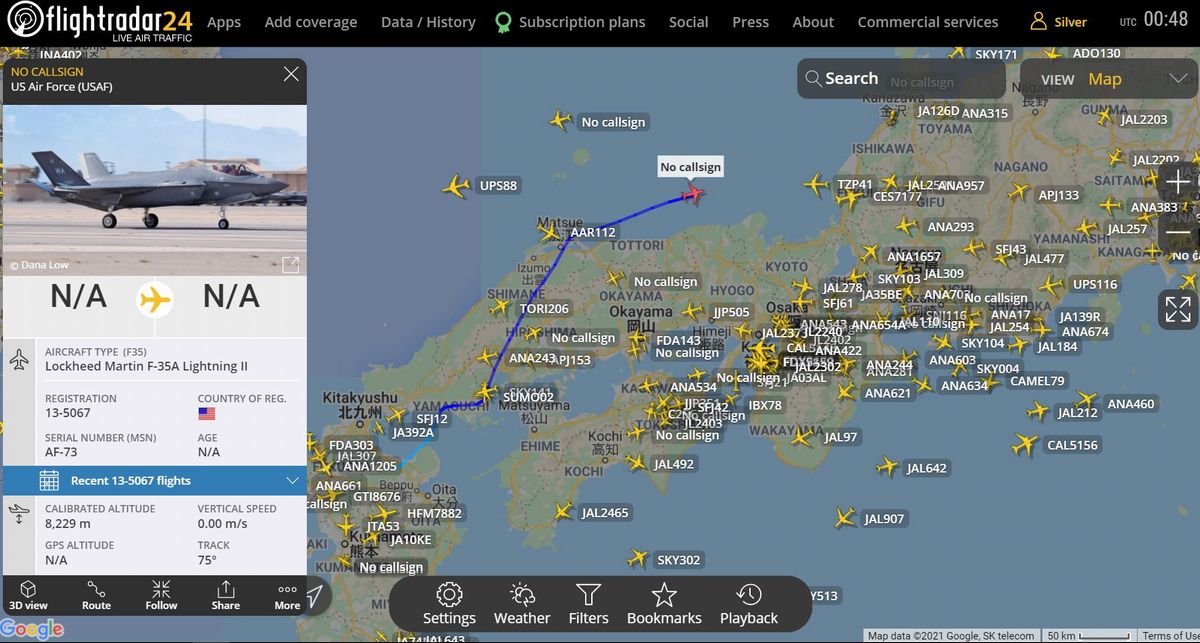

【3】レーダーに映らないはずの岩国基地のF35ステルス戦闘機が、島根県の上空を抜け日本海に飛んでいく様子がとらえられた(2021年6月25日)=京都平和委員会提供

【3】レーダーに映らないはずの岩国基地のF35ステルス戦闘機が、島根県の上空を抜け日本海に飛んでいく様子がとらえられた(2021年6月25日)=京都平和委員会提供さらに9月11日の画像【4】と【5】では、アフガニスタンからの米軍撤収作戦に従事していたとみられる米空母ロナルド・レーガンの位置を特定することができる。

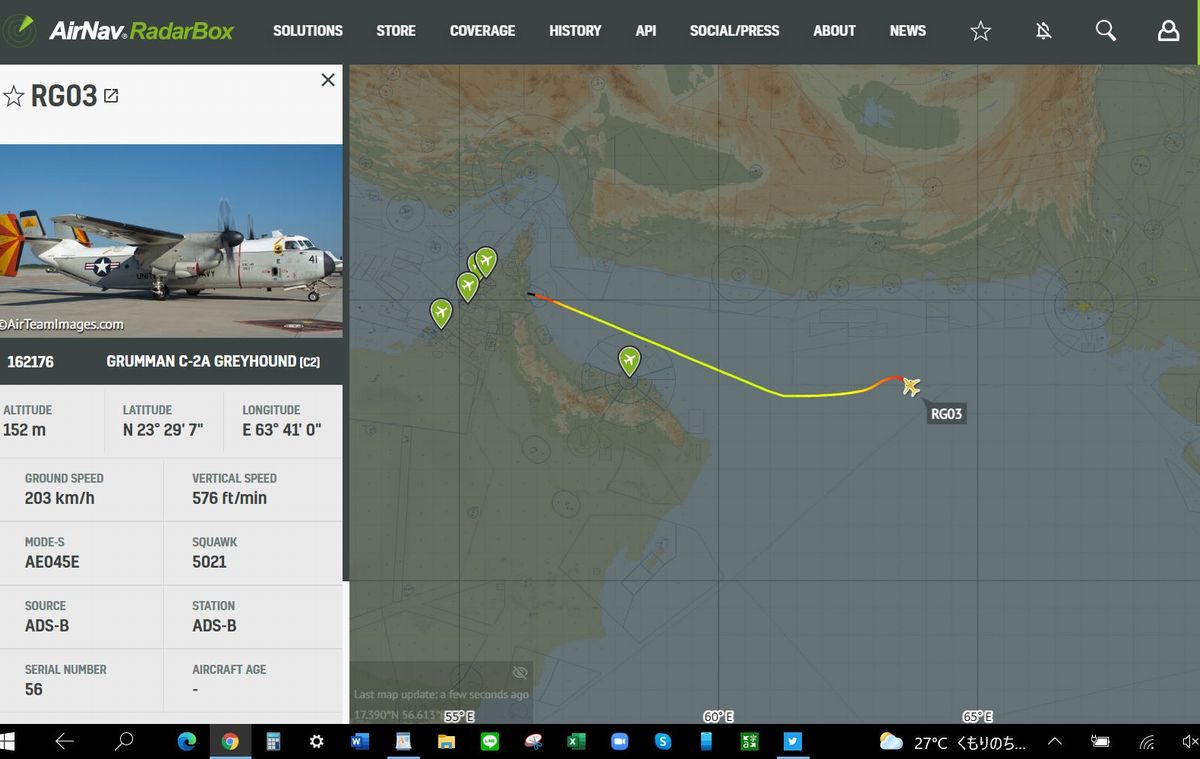

【4】横須賀基地を母港とする米空母ロナルド・レーガンの艦載機が、アラビア海からアフリカ北部方面に向かって飛ぶ様子が確認できた(2021年9月11日)=京都平和委員会提供

【4】横須賀基地を母港とする米空母ロナルド・レーガンの艦載機が、アラビア海からアフリカ北部方面に向かって飛ぶ様子が確認できた(2021年9月11日)=京都平和委員会提供 【5】

【5】同空母は日本の横須賀基地(神奈川県)を母港にし、艦載機部隊は岩国基地を陸上拠点にしている。洋上から西に向かって移動する航跡は、サイトに表示された機体のコールサインから、同空母の艦載機であるC2輸送機と判明。洋上で作戦中の米空母の位置は極秘中の極秘だが、アラビア海の航跡が始まる起点部分に空母がいることが推定できる。

横須賀基地を出港する米海軍の原子力空母ロナルド・レーガン=2016年6月4日

横須賀基地を出港する米海軍の原子力空母ロナルド・レーガン=2016年6月4日ただ一見して強力な助っ人に見えるこのツールも、実は限界や弱点を抱えている。機体から信号を出すか出さないかは航空機によってまちまちだからだ。片岡さんによると「一般的に戦闘機やオスプレイなどの戦術機は、ほとんどスイッチを切っていて信号を出さないものが多い。追跡できるのは輸送機や空中給油機などが中心」という。戦闘機の行動は、たとえ訓練といえども秘匿されるのが原則だからだろう。

横浜の市街地上空を飛ぶ米軍の輸送機オスプレイ。後方はみなとみらい地区=2018年4月5日

横浜の市街地上空を飛ぶ米軍の輸送機オスプレイ。後方はみなとみらい地区=2018年4月5日こうした監視ツールを用いた情報発信は、他の地域でも広がりを見せつつある。ここ数年、米軍機の飛来が急増している愛媛県の市民グループ(#EHアラート)や、年じゅう乱暴な飛行に悩まされている沖縄県の市民グループ(#OHアラート)が同じツールを使って情報発信をしている。

愛媛県では一昨年ごろから、大洲市や久万高原町などに米軍の輸送機がひんぱんに飛来するようになった。山口県の岩国基地は瀬戸内海をはさんで対岸にあたるため、これまでも軍用機が飛ぶことはあった。しかし同県全体の2020年度の目撃情報は342件と過去最多を記録した。

紀伊半島から四国山中を横断するオレンジルート=低空飛行解析センター提供

紀伊半島から四国山中を横断するオレンジルート=低空飛行解析センター提供米軍の輸送機は、自宅近くを流れる肱川(ひじがわ)の流域を行き来して、河口付近では最も低い時には、国内法で定められた最低安全高度(密集地では300メートル、過疎地や海上は150メートル)をはるかに下回る50~80メートルで飛ぶこともあるという。

米軍機の低空飛行について証言する川上哲夫さん(右端)と住民のみなさん=2021年2月、愛媛県大洲市、筆者撮影

米軍機の低空飛行について証言する川上哲夫さん(右端)と住民のみなさん=2021年2月、愛媛県大洲市、筆者撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください