不釣り合いなままの日米関係―国民の暮らし守る責務を自覚し、解決へ努力を

2022年02月12日

米軍機に低空飛行問題を取材すると、日本の空は戦後77年の今も、米軍に占領されているかのような印象をもってしまう。航空機の運用を厳格に規定する国内法がありながら、なぜ日本政府は米軍機の乱暴な飛行を野放しにしているのか。第3回の今回は、この疑問を解き明かす手がかりに踏み込む。

(連載第1回「“違法な爆音”追い込む『草の根レーダー』」はこちら、第2回「パソコンひとつであぶり出す 隠されてきた実態」はこちら)

最新鋭ステルス戦闘機F35=米海兵隊提供

最新鋭ステルス戦闘機F35=米海兵隊提供青森県の三沢基地に所属するF16戦闘機が、超低空で青森県や岩手県の上空を飛行する動画がネット上に投稿されて全国に衝撃が広がったことがある。4年前、YouTubeの「USA・ミリタリーチャンネル」(チャンネル登録数135万人)に載った動画「日本の山間部を超低空飛行するF-16戦闘機【コックピット映像】」のことだ。

戦闘機は、同県の奥入瀬(おいらせ)渓谷に沿って低空で飛んだあと、十和田湖を湖面すれすれの高度で横切る。さらに岩手県に入って、高さ78メートルの風力発電の鉄塔より低い位置を飛び抜ける。人家の上空を飛ぶ様子も映っている。

日本の航空法で定められた最低安全高度(人口密集地は300メートル以上、それ以外の過疎地や海面上などは150メートル以上)を無視した乱暴な飛び方であることは明らかだ。さらに驚いたのは、この動画はパイロット自らが操縦席から撮影して投稿したとみられることだった。

軍事専門家によると、三沢基地の戦闘機の任務の1つは、北朝鮮の防空網を低空で突破しミサイル発射基地などの軍事施設を破壊することにあるとされる。東北地方や北海道ではこれまでもひんぱんに低空飛行訓練が繰り返されてきた。

とはいえ、日米両政府は、1999年に開かれた日米合同委員会で、日本の航空法の最低安全高度を遵守することで合意している。合意事項には、人口密集地や学校・病院などには「妥当な考慮を払う」とも記されている。

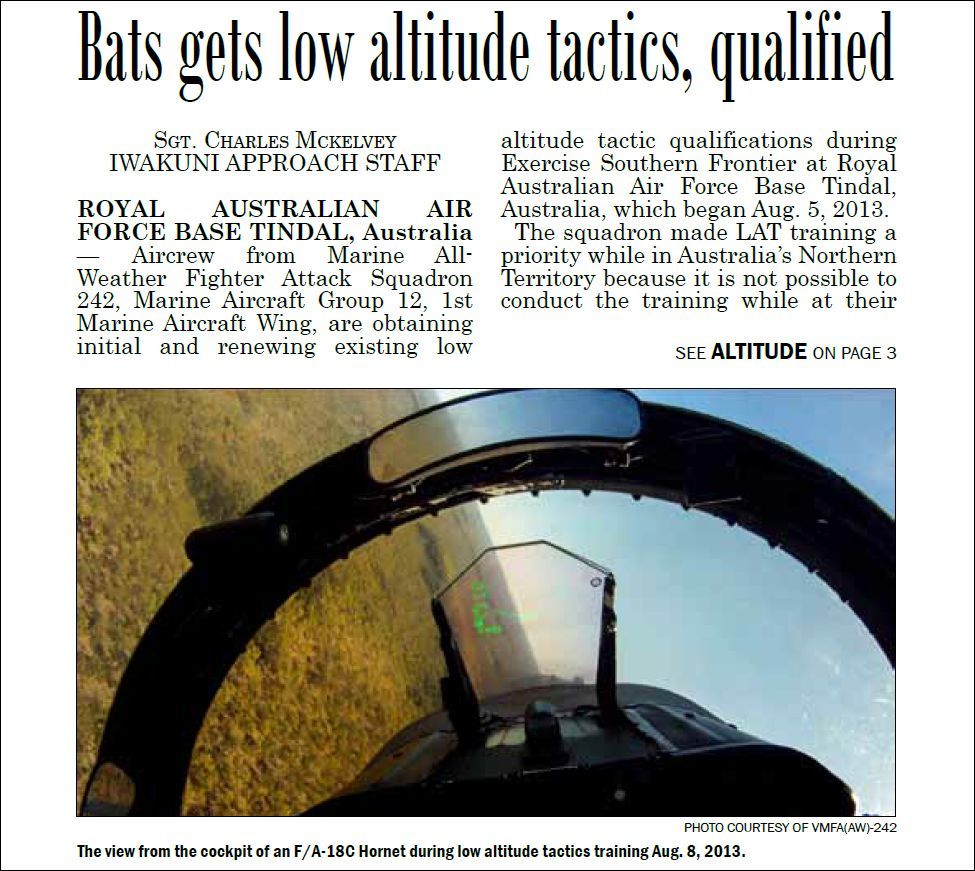

米海兵岩国基地所属の戦闘攻撃機の低空飛行訓練についての記事。操縦席からの画像が掲載されている=岩国基地の機関紙「Iwakuni Approach」(2013年8月23日号)から

米海兵岩国基地所属の戦闘攻撃機の低空飛行訓練についての記事。操縦席からの画像が掲載されている=岩国基地の機関紙「Iwakuni Approach」(2013年8月23日号)から素朴な疑問だが、それに答える手掛かりはさほど手間をかけずとも見つけることができる。山口県の岩国基地が発行・管理する新聞やニュースブログには、海兵隊の航空部隊が日夜、危険な低空飛行訓練を重ねている様子が紹介されている。同基地で訓練教官をつとめる幹部(少佐)は「自信とスキルを身につけるため」と語っている。

少佐は「ステルス機が登場している時代に、危険な低空飛行をする連中は馬鹿げて映るかもしれない」としつつ、「それでも、低空飛行こそが敵の弱点を突く我々のやり方なんだ」と言い切っている。そこには軍事の世界でしか通用しない特殊な感覚があるようだ。

海兵隊の訓練マニュアルは、敵地侵入のために高度200フィート(約60メートル)の訓練も認めている。ただしこのルールは日本以外の米本土や海外でのみ適用されているようだ。米軍が同国内で低空飛行訓練をする場合には、連邦航空局(FAA)の指示のもとで民間機の航空路とは厳格に区別し、訓練場所やルートなどの飛行計画も事前に提出させることになっている。

在日米軍の軍用機がやっているような自由な訓練飛行は米本国では認められていない。

編隊を組み住宅街上空を飛ぶ米空母艦載機=2018年11月、山口県

編隊を組み住宅街上空を飛ぶ米空母艦載機=2018年11月、山口県

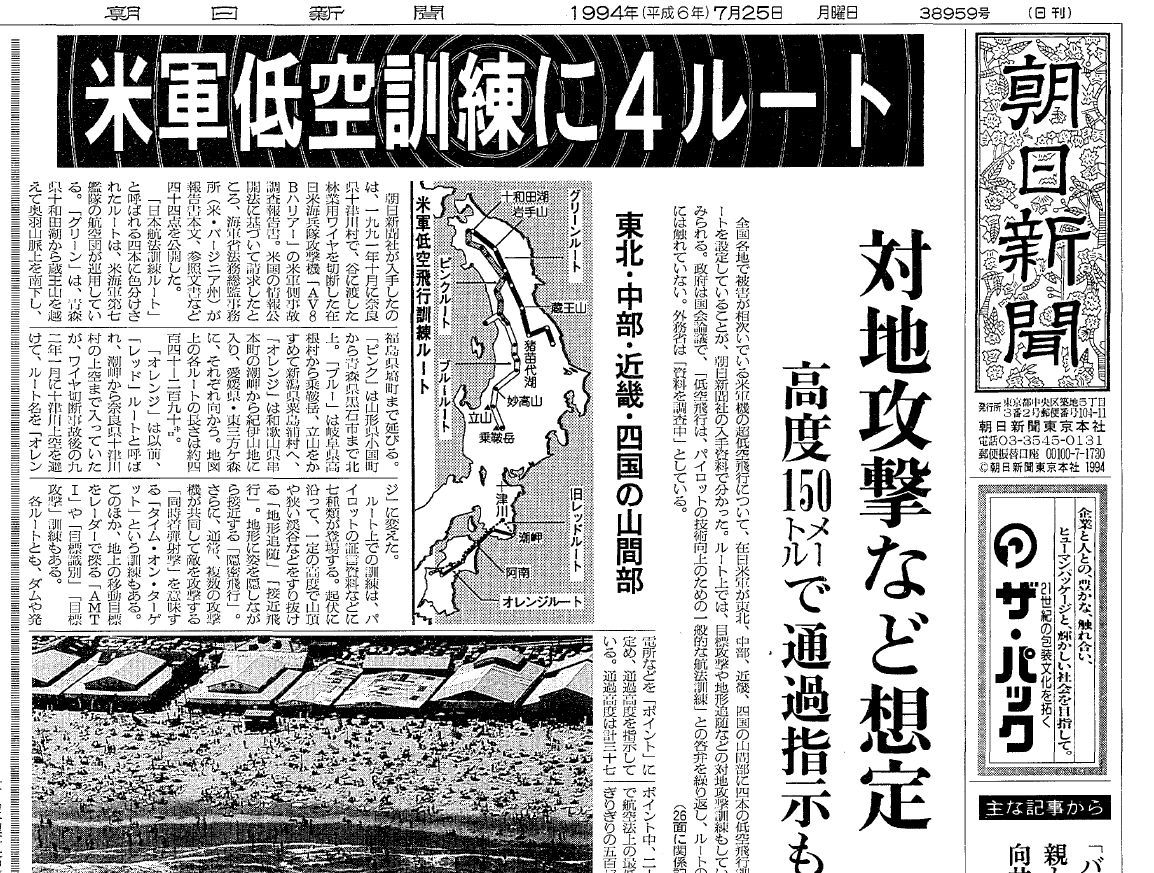

1994年7月25日付の朝日新聞朝刊一面

1994年7月25日付の朝日新聞朝刊一面奈良県十津川村で91年、米軍機が林業用のワイヤを切断する事故が起き、情報公開請求で開示された米国の事故調査報告書が明らかになった。報告書には、四国や近畿、東北などの山間部に海軍や海兵隊が使う4本の訓練ルートが記載されていて、目標をねらった攻撃や地形に沿って飛ぶ訓練をしていることが判明した。

各ルートは四国を東西に通るオレンジ、東北を南北に縦断するグリーンなどと色分けされ、ダムや発電所などの基点ごとに通過高度まで記載されていた。その高さは日本の国内法で定める500フィート(約150メートル)のものが少なくない。訓練が、敵陣地に設置された対空レーダーや対空ミサイルを破壊する戦術飛行であることも裏付けられた。

米軍活動を監視する市民団体「リムピース」もこの調査に加わり、96年には年間で約千機を超す米軍機が低空飛行を行っており、その6割近くが四国のオレンジルートに集中していることをつかんだ。調査を担当した頼(らい)和太郎編集長(2021年12月死去)は生前、「ルートは随時、微調整されているようだが、飛行目的やその頻度は今も変わっていない」と話していた。

米軍が2012年に認めた飛行訓練ルートの地図。日本列島上空を縦断するルートがオレンジ、イエロー、グリーンなどで定められている

米軍が2012年に認めた飛行訓練ルートの地図。日本列島上空を縦断するルートがオレンジ、イエロー、グリーンなどで定められているしかし低空飛行訓練を取り巻く国内の風向きは、このところ大きく変わろうとしている。

昨年の年末年始のことだ。沖縄本島の西にある慶良間(けらま)諸島で、編隊を組んだ米軍の特殊作戦機が超低空で訓練をするようになった。その後も辺戸岬など本島の各地でも目撃されるようになり、沖縄県議会は全会一致で抗議声明を出す事態になっている。沖縄の周辺には米軍用の訓練空域が20か所も提供されているのに、いずれの低空飛行もこれらの訓練空域外で行われている。

国立公園の沖縄県・慶良間諸島の座間味島で、展望台の軒先をかすめるように低空飛行する米軍機。付近には集落やキャンプ場がある=2020年12月28日、宮平譲治さん提供

国立公園の沖縄県・慶良間諸島の座間味島で、展望台の軒先をかすめるように低空飛行する米軍機。付近には集落やキャンプ場がある=2020年12月28日、宮平譲治さん提供従来なら、住民たちから激しい抗議があった場合、99年の日米合同委員会の合意にもとづき、日本の防衛省や外務省は米軍側に遺憾を伝え、再発防止策を求めるという流れになるところだ。ところが菅義偉政権以来、防衛相をつとめる岸信夫氏は2021年1月の記者会見で、次のように答えた。

就任会見時の岸信夫防衛相=2020年9月17日午前0時36分、首相官邸

就任会見時の岸信夫防衛相=2020年9月17日午前0時36分、首相官邸「日米安保条約の目的達成のための重要な訓練」

耳を疑うような発言には、まるで米軍の逸脱行為を容認するかような響きがある。国民の暮らしを守る立場の大臣でありながら、その自覚に欠けているのではないかとの疑問さえ生じかねない。

在日米軍司令部がある横田基地。来日したトランプ大統領がF35戦闘機などが駐機する格納庫で演説した=2017年11月5日、東京都福生市

在日米軍司令部がある横田基地。来日したトランプ大統領がF35戦闘機などが駐機する格納庫で演説した=2017年11月5日、東京都福生市こうした変化の背景には、中国が日本周辺でエスカレートさせている強引な海洋進出や軍事拡大があるようだ。尖閣諸島の周辺では、公船「海警」による日本の接続水域や領海への進入・侵入が常態化し、世界で最も危険な発火点の1つとされる台湾周辺では中国軍による洋上や空域での軍事的挑発をエスカレートさせている。

米軍はこうした情勢変化に対応するため、沖縄をこれまで以上に重要な日本防衛の戦略拠点と位置づけ、訓練や演習を強化している。沖縄での低空飛行訓練の増加もそうした変化を受けてのもの、という見方が軍事専門家の間ではもっぱらだ。

米軍機の低空飛行問題について、2021年2月に東京の横田基地にある在日米軍司令部に取材を申し込んでみた。すると航空部隊の運用を担当する7人の幹部が集まり、1時間ほど意見交換に応じてくれた。

オフレコの約束だったので残念ながら具体的に紹介できないが、彼らは日本を取り巻く厳しい安全保障情勢について強調したあと、米軍の第一線の部隊がいかに激しい訓練を重ねているかを説明。「(激しい訓練は)日本を含む地域の安定と平和に必要なことだ」とくどいほど理解を求められた。

在日米軍広報部長のロバート・ファーマン空軍大佐=同氏提供

在日米軍広報部長のロバート・ファーマン空軍大佐=同氏提供わかりやすく解釈すれば、日本政府は国民に対し、もっと米軍の訓練や活動について理解してくれるよう説明や説得を尽くしてほしいというメッセージだった。日本政府が米軍の駐留を認めている以上、その主張には一理あるかもしれない。

ところが日本政府の対応は腰が引けている。

航空基地周辺の騒音問題については、万全ではないものの、大規模な住宅防音工事が行われたり、住民への補償措置がとられたりしている。ところが低空飛行訓練をめぐっては、自治体や住民の苦情に耳は傾けることはあっても、取り組みは限られた地域に騒音測定器を設置しているくらいで具体的な施策は乏しい。

しかも国会で低空飛行訓練の実態について質問されると、政府は決まって「米軍の運用にかかわる問題なので政府は承知していない」との逃げの答弁に終始してきた。まるで「もともと米軍の運用には口出ししないのだから、実情がわからないし答えようがない」と言わんがばかりだ。

日本の航空行政はあたかも米軍には及ばないと言っているようにさえ聞こえるが、本当にそうなのか。政府は長年、こうした頬かむりの姿勢を貫いてきたが、2019年の国会で暴露された政府文書によって形勢が逆転した。

政府は米軍機の活動をすべて知っていながら隠し続けてきたのではないか、との疑惑が急浮上している。

市街化が進み、周辺が住宅密集地になっている横田基地

市街化が進み、周辺が住宅密集地になっている横田基地

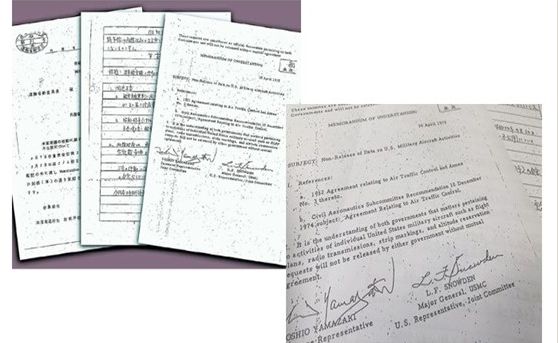

穀田恵二議員が暴露した「米軍航空機の行動に関する情報の不公開について」と題する英文と、その「仮訳」、「米軍用機の活動に関するデーターの不公表について」の外務省アメリカ局長から運輸省航空局長あての通報密約=しんぶん赤旗電子版から

穀田恵二議員が暴露した「米軍航空機の行動に関する情報の不公開について」と題する英文と、その「仮訳」、「米軍用機の活動に関するデーターの不公表について」の外務省アメリカ局長から運輸省航空局長あての通報密約=しんぶん赤旗電子版から文書には「「両国政府は、飛行計画、交信記録、航空機運航票記載事項又は高度留保要求等の個々の米軍機の行動に関する事項は、いずれの政府も双方の合意なしには公表しないものである旨、了解する」と記されている。

日本共産党の穀田恵二議員が、これらの文書を2019年2月の衆院予算委員会ですっぱ抜き、日本政府が米軍機の活動を知っていながら隠し続けているのではないか、と政府を追及した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください