「日本人」の自画像と内なるレイシズム

2022年02月15日

すでに多様なルーツの人々が暮らす日本社会。「移民」をめぐる問題の根はどこにあるのか。

髙谷幸・東京大学准教授に、多文化共生の課題・作法について伺うインタビューの(下)です。髙谷さんは、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)の理事も務め、海外ルーツの人々の権利や尊厳をまもる活動に取り組んでいます。

(下)では、他国の取り組みから日本が学べること、そして、政治家やメディアが築きあげてきたかもしれない、外国ルーツの人たちに対する私たちの「心の壁」の問題について伺いました。

(上)はこちらからどうぞ。

髙谷幸・東京大学准教授

髙谷幸・東京大学准教授髙谷 幸〈たかや・さち〉 東京大学大学院人文社会系研究科准教授、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)理事。移住連のインターンや専従職員、岡山大学大学院と大阪大学大学院の准教授を経て現職。専門は移民研究・国際社会学。著書に『追放と抵抗のポリティクス――戦後 日本の境界と非正規移民』、編著書に『移民政策とは何か――日本の現実から考える』。

――他の国では、外国人の統合政策はどのようになっているのでしょうか。また、外国人労働者の人権はどのようなかたちで保障されているのでしょうか。

ヨーロッパでも日本と同じように、外国人労働者を短期のローテーションで受け入れる方針の国が多かったものの、オイルショックを契機に帰国する人が減り、家族を呼び寄せて定住化するという流れがありました。

当時、行政の側がその人たちを母国に返そうという動きもありましたが、人権という観点からそれを止めたのが裁判所だとされています。日本は特に入管行政の場合、司法が行政を追認してしまう場合が多いように思えますが、そういう意味では、ヨーロッパでは三権分立が機能したとも言えると思います。

しかもヨーロッパの場合は、国際人権条約に設置されている個人通報制度もありますし、また国内の裁判で仮に敗れてもヨーロッパ人権裁判所に訴えることもできます。人権侵害があった際に様々な手段を使って訴えられる仕組みがあります。

統合政策という点で言えば、ヨーロッパも紆余曲折があり、試行錯誤の歴史でしたが、大まかに言えば、移民や移民二世が事実上放置されて社会の下層や底辺に置かれ社会移動を果たせないことは問題であり、言葉や生活上の知識を学機会を保障することで、できるだけスムーズに社会に溶け込んでもらったほうが、より本人や社会のためになるという議論や政策の方向性で進んできたと思います。

これは、外国人も労働市場に適応してもらい生産性の高い存在になってもらおうという新自由主義的な発想ともとれますが、一方で、人間の尊厳をまもり潜在能力を発揮してもらおうという側面もやはりあります。

――日本の場合、自治体のなかには学校で日本語学習を支援しているところもありますが、国全体としては、統合のための政策はきわめて弱いですね。

2018年の入管法改正で多文化共生がうたわれ、国際交流協会や自治体が日本語教育に力を入れていますが、まだまだボランティアベースです。また、生活のためのコミュニケーションが優先されるとまず会話中心の教育になってしまい、働く際に使える言語を教えるというところまでなかなかいかないケースも少なくありません。

「論座」はこの問題を考えるため、「多様なルーツの人がつくる日本社会 ~『ウチとソト』、心の壁や差別をどう越えるか~」と題するオンラインイベントを2月18日に開催し、髙谷さんにもご出演いただきます。こちらにもぜひご参加ください。

浜松市は、日系ブラジル人への日本語教育など、外国人との「共生」に取り組んできた=浜松市浜北区の市立浜名小学校

浜松市は、日系ブラジル人への日本語教育など、外国人との「共生」に取り組んできた=浜松市浜北区の市立浜名小学校――入管当局や警察は、オーバーステイなど在留資格のない非正規滞在の人たちを「不法滞在」と呼び、犯罪者であるかのように扱っています 。でも、バブル経済のころは彼らを労働力として使っていて、警察もそれを事実上黙認していたと言われています。どうして取り締まりの方針が変わったのでしょうか。

様々な背景が重なっていると思いますが、一つには、非正規滞在の人に頼らなくても、技能実習生や日系人というかたちで中小零細企業も含めて外国人労働者を雇えるようになったことが非常に大きいと思います。

また、警察はもともとオーバーステイの問題は入管行政の問題だと考えていた側面が強かったのが、前世紀末頃からは、やはり「犯罪者」つまり自分たちの政策対象と位置づけ、取り締まりを強化するようになりました。背景には、国内の治安政策の変化のほか、移民が安全保障上の課題とみなされ、テロ対策や安全保障の観点から在留資格のない移民の取り締まり強化が進んだという国際的な動向もあります。

そこでターゲットになった人たちが、さらに「不法滞在者の犯罪」と結び付けられた報道などで厳しい世論にさらされ、またそれが取り締まりの強化につながるという、いわば負のサイクルが強まっていきました。

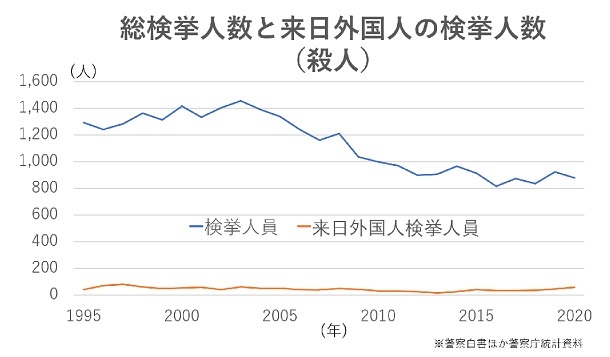

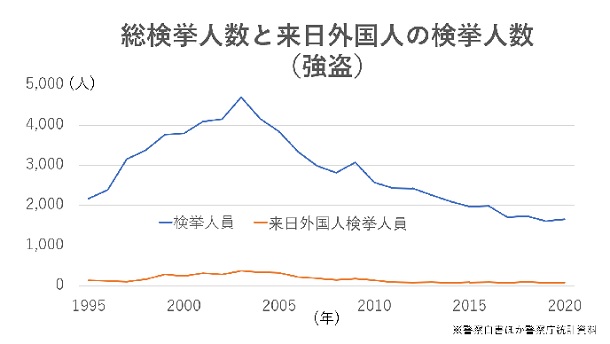

――警察当局が外国人犯罪を強調しはじめた2000年前後には、先ごろ亡くなった石原慎太郎元都知事の「三国人」発言のように、外国人が凶悪な犯罪を繰り返しているとか、「不法滞在」の外国人による犯罪が多発し、安全が揺らいでいるといった発言を政治家が口にする状況もありました。実際に、外国人犯罪によって日本の治安が揺らいだ事実はあるのでしょうか。

統計的に見ても外国人犯罪が際立って多いわけではありませんし、そもそも日本で犯罪が増えて治安が悪くなっているということもありません。

私が問題に思うのはむしろ、政治家のこうした「煽り」発言が野放しにされてしまう状況の方です。こういう発言が社会の雰囲気を変えそうなる時、あるいは当局が不適切な発表をした時に、それを検証しファクトチェックしながら報道するのがメディアの役割だと思いますが、そういう機能をちゃんと果たしたのか、ということです。

警察発表をただ垂れ流すだけの報道になっていないか、世論を煽り雰囲気を変えることに加担していないか、メディアは常にそういう自問や検証が必要だと思います。

――メディアの報道で、特に問題点を感じた事例を教えて下さい。

内閣府が2004年に「治安に関する世論調査」を発表したことがありました。この10年間で日本の治安が「悪くなったと思う」人にその原因について複数の選択項目から選んでもらったところ、「外国人の不法滞在者が増えたから」を選択した者の割合が5割以上と最も高かったという内容です。

でも、実際には2004年までの10年間に「不法滞在者」は減少傾向にありました。つまり、この選択項目自体がそもそもおかしいわけですが、批判的な検証もなくメディアは報道しました。「やはり外国人が増えたから治安が悪化したんだ」という雰囲気作りに加担したと言えると思います。

それから、「9・11」後、外国人への職務質問が特に首都圏で非常に厳しかった時期がありましたが、見かけで判断し外国人と思われる人物に職務質問をするということ自体が本来おかしいという批判的な報道は、ほとんど見られなかったと思います。

最近は少なくなってきたと思いますが、かつては事件報道でも「外国人風」という言葉がかなり使われていましたよね。

――石原元都知事の「三国人」発言を批判したメディアも、結局、外国人と犯罪を結びつける報道をしていったということでしょうか。

亡くなった人に鞭打つのは難しいのかもしれませんが、石原さんの追悼報道は基本的に「問題発言もあったけど、石原節というか、あの人らしい率直な発言だった」というトーンで済まされているように思えます。

でもやはりあの発言は、公人によるヘイトスピーチの発端というか引き金的になったもので、時代がその後大きく変わっていく象徴的な意味があったと思います。やはりこのタイミングで、石原慎太郎さんという存在と都政時代の施策をあらためて検証することは必要だと思います。そうしないと「三国人」発言というものを私たちの社会が乗り越えたことにならないのでは、という気がしています。

「三国人」発言について記者会見する石原都知事=2000年4月12日、東京都庁

「三国人」発言について記者会見する石原都知事=2000年4月12日、東京都庁――日本にはすでに外国籍の人や外国ルーツの人が数多く暮らす社会になっているわけですが、こうしたある種のレイシズムや、必ずしも意識せずに人を傷つける「マイクロ・アグレッション」のような差別的対応を乗り越えていくために、私たちは市民として何をすべきなのでしょうか。

参院法務委で入管法改正案について委員の質問に答える髙谷幸さん=2018年12月5日

参院法務委で入管法改正案について委員の質問に答える髙谷幸さん=2018年12月5日ただ、そういう具体的な社会関係のなかで具体的に接している「この人」と、抽象的な「人権」という問題が結びつきにくい、実感がわかない、という状況があるのではと思います。

そういう意味では、上の世代も含めて、日本にはすでにどれだけ多様な人々が暮らしているのか、共存や排除の歴史、あるいは共生のためにどのような姿勢や最低限のルールが必要なのかを、学ぶ機会が必要なのだと思います。

メディアや政治に対しては、やはり先ほど申し上げた言葉遣いや批判的検証の問題だけでなく、長期的な視点で、日本社会が今後どうあるべきなのかというビジョンを議論できる場があるといいのではと思います。

移民というのは、国が完全にコントロールできないものです。人の移動というものは、さまざまな要因が結びつくなかで起こるものです。ですから、国家が移民を受け入れるべきか受け入れるべきではないか、という問い自体が私はおかしいと思っています。

日本国内にはすでに約300万人の外国籍住民がいます、外国ルーツの人を含めればさらに多くの数になります。ここで「移民を受け入れない」という政策をあえて言葉として発するということは、相当に排外主義的なメッセージを世界に送ることを意味します。

すでに多様な人が暮らしている日本社会を、より暮らしやすいかたちにしていくためにどうすればよいかというのが、問題の本質のはずです。

在留資格の問題は外国人特有のものではありますが、技能実習生らの問題は、社会のなかで周辺の地位に押しやられている、例えば非正規雇用の人たちが抱えている問題と地続きの面もあります。

社会で相対的にハンディを抱えている人をサポートすることによって、その人たちが持っている能力を活かし、人生設計を立てられる制度を考えていく。それがひいては日本社会全体のためになるということだと思います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください