対ロ制裁のカギを握りながら、リーダーシップを発揮できないショルツ首相

2022年02月13日

オラフ・ショルツ独首相(Alexandros Michailidis/shutterstock.com)

オラフ・ショルツ独首相(Alexandros Michailidis/shutterstock.com)ウクライナを巡る情勢が息詰まる展開を見せる中、ドイツの対応が注目を集めている。ドイツは、西側同盟の重要な一員か、あるいは、その結束を乱す波乱要因か。同盟の結束なくしてロシアを牽制することはできない。ドイツの対応がカギを握る。

ベラルーシで本格的に始まったロシア軍とベラルーシ軍の合同演習に参加した軍用車両=2022年2月10日、スプートニク

ベラルーシで本格的に始まったロシア軍とベラルーシ軍の合同演習に参加した軍用車両=2022年2月10日、スプートニク侵攻を押しとどめようとすれば、西側はロシアに対し結束して立ち向かわねばならない。もしロシアが侵攻に踏み切るようなことがあれば、西側は結束してロシアに制裁を科し耐えがたいダメージを与える。そうやって初めてロシアを牽制することができる。西側に少しの乱れもあってはならない。

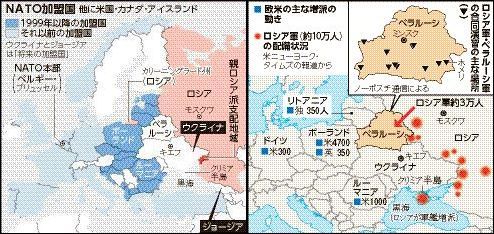

【左】NATO加盟国、【右】ロシア軍の配備状況と欧米の主な増派の動き

【左】NATO加盟国、【右】ロシア軍の配備状況と欧米の主な増派の動きところがここに来てドイツの動きがカギになってきた。米国が、対ロ制裁を突き付けロシアをけん制するとき、ドイツは西側のなくてはならないキープレーヤーだ。そのドイツがふらついている。ドイツは、米国と一緒になって対ロ制裁に踏み切るつもりがあるのか、それとも、西側の輪を乱し、戦線の乱れを引き起こすつもりか。

ドイツの動きは日本にとっても他人事でない。日本も、米国から対ロ制裁に参加するよう要請されている。

ベラルーシとロシアによる軍事演習のためにベラルーシに配備された地対空ミサイルシステム「S400」。ロシア国防省が2月10日に公表した映像から

ベラルーシとロシアによる軍事演習のためにベラルーシに配備された地対空ミサイルシステム「S400」。ロシア国防省が2月10日に公表した映像から先頃、ドイツ政府が下した一つの決定が波紋を広げている。ウクライナの武器支援要請に対し、ドイツはヘルメット5000個を供与すると発表した。その何とも間の抜けた対応に、ウクライナ政府は怒りとも落胆ともつかない反応を隠そうとしない。

頑強なロシア戦車が、国境を挟みすぐその先で地響きを立て走り廻っている。明日にも戦闘が始まるかもしれず、そうなればウクライナ軍はロシア軍の猛攻に体を呈し抵抗しなければならない。その時に、頼りになるはずの隣国がヘルメットをプレゼントか、というわけだ。

そればかりでない。ドイツはエストニアからの対ウクライナ武器供与にも難色を示す。エストニアは、ウクライナに旧式ながら同国所有の榴弾砲を提供する旨申し出たが、ドイツがこれに難色を示した。この榴弾砲はもともと旧東ドイツが製造し、それがフィンランド経由でエストニアに輸出された。つまり、榴弾砲の原産地はドイツということになる。

ウクライナのキエフで木造模型を手に市民対象の軍事訓練に参加した大学生のアナさん(前列中央)とマリアさん(前列左)。国境周辺にロシア軍が10万人規模で展開し緊張が高まっている=2022年1月30日

ウクライナのキエフで木造模型を手に市民対象の軍事訓練に参加した大学生のアナさん(前列中央)とマリアさん(前列左)。国境周辺にロシア軍が10万人規模で展開し緊張が高まっている=2022年1月30日 キエフの住宅街にある銃販売店の射撃場でライフル銃を手にするイベント会社員のアンドレイさん。ロシアの侵攻に備えて、初めて射撃を教わったという=2022年1月28日

キエフの住宅街にある銃販売店の射撃場でライフル銃を手にするイベント会社員のアンドレイさん。ロシアの侵攻に備えて、初めて射撃を教わったという=2022年1月28日ドイツには、攻撃用の殺傷兵器を紛争地域に供与してはならない、との規則がある。過去を踏まえ、同じ過ちを繰り返すまいとの反省に根差す。

だからといって、ヘルメットでなければならないことはないが、ドイツはドイツなりにこの規則を踏まえ、ヘルメット供与を決定した。エストニアの榴弾砲も、この規則を厳格に解釈すれば、攻撃兵器は仮に第三国を経由するものであっても許されてはならないことになる。ヘルメットも榴弾砲も、ドイツの論理は、それはそれで分からなくはない。特に、我々日本人にはこの説明は理解できる。できないことはできないのだ。

しかし、同盟の結束を固め少しの乱れも見せまいとする米国にすれば、ドイツは、同盟を何と考えているのか、ということだろうし、ましてやこれから、戦争に突入していこうというウクライナからすれば、この期に及んで何と間の抜けたことを、ということだ。

ウクライナ情勢について協議した後、記者会見するショルツ独首相(右)とマクロン仏大統領。ロシアが侵攻した場合「代償はとても高くつく」と警告した=2022年1月25日、ベルリン

ウクライナ情勢について協議した後、記者会見するショルツ独首相(右)とマクロン仏大統領。ロシアが侵攻した場合「代償はとても高くつく」と警告した=2022年1月25日、ベルリン同じことは、対ロ制裁のカギを握るノルドストリーム2についても言える。ノルドストリーム2とは、ロシアからバルト海を通ってドイツに至る天然ガス輸送のパイプラインで、既にパイプライン自体は完成、後はドイツ政府の認可を待つばかりになっている。

米国は、もしもロシアの侵攻がある場合は、このパイプラインの稼働を止め、ロシアの天然ガス輸出に打撃を与えたいとする。もう一つの世界の銀行送金システム運営機関、国際銀行間通信協会(SWIFT)からのロシア締め出しとともに、ロシア経済に打撃を与えうる重要な制裁手段だ。ところがここでも、ドイツの姿勢が定まらない。

ショルツ首相は、政権発足当初、ノルドストリーム2は「経済プロジェクトであり、政治が絡むものではない」とした。これはメルケル政権の立場を踏襲したものだが、言うまでもなく、このプロジェクトは政治そのものであり、これを単なる経済的なものと割り切るわけにはいかない。

ショルツ首相の発言には、米国だけでなく、ドイツ国内からも異論が噴出し、1月後半になり、やむなくショルツ氏は立場を修正、「対ロ制裁はあらゆる選択肢を含む」とした。無論、本音が稼働推進であることに変わりはない。

ロシアとドイツの間の天然ガスパイプライン「Nord Stream 2」のルートのイメージ図(Frame Stock Footage/Shutterstock.com)

ロシアとドイツの間の天然ガスパイプライン「Nord Stream 2」のルートのイメージ図(Frame Stock Footage/Shutterstock.com)背景に、ドイツが天然ガス輸入の55%をロシアに依存するとの事情がある(EU全体でも4割をロシアに依存する)。

ロシアのプーチン大統領=2022年2月7日、モスクワ

ロシアのプーチン大統領=2022年2月7日、モスクワそもそも、既存秩序を覆そうと狙うロシアに国の根幹であるエネルギー供給を依存することがおかしい、との議論はありうる。しかし、日本だって、石油を中東に依存している。エネルギー供給はたとえてみれば人体にとっての血液みたいなもので、血管を締められればひとたまりもないから血管は複数確保しておくべきだ、というのはその通りだが、実際は、なかなかそうもいかない。

2月4日、ロシアの空軍基地で離陸のため滑走路に向かう2機の爆撃機。ロシア国防省が公表した

2月4日、ロシアの空軍基地で離陸のため滑走路に向かう2機の爆撃機。ロシア国防省が公表した有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください