「多様性」に親しむ環境やルール作りで「日本人しかいない日本」幻想の打破を

2022年02月18日

この国はすでに「移民社会」である――。人口動態問題の専門家や、外国人支援の活動に取り組んでいる人の多くが、指摘する事実です。

日本には外国籍や海外にルーツをもつ人々が数多く住み、働き、生活し、「日本人」と同じように、この社会を支えています。多文化・多様化の流れは今後、加速することはあっても、逆行することはないでしょう。

にもかかわらず私たちは、異なる文化や背景をもつ人たちを、尊厳ある「同朋」と見なしてきたでしょうか。

地域社会で、ときに「いない」かのように扱われてきた存在が、外国籍の子どもたちです。

日本語を十分に話せない、読めない、書けない子どもたちの教育について、国は長いあいだ、対応を自治体にほぼ丸投げしてきました。このため、基礎的な支援を受けないまま学校で日本語の授業を聞かされたり、不登校になったり、通学の機会もないままに暮らしていたりする子どもたちが、少なくありません。子どもが等しくもつはずの教育を受ける権利が、ないがしろにされていると言ってよい事態です。

主に日本語を母語としない子どもたちの専門的日本語教育を支援する「YSCグローバル・スクール」を運営する田中宝紀さんに、海外ルーツの子どもたちが置かれている現状や、支援の課題について伺いました。田中さんは、日本語を母語としない若者の自立就労支援にも取り組んでいるほか、「多様性が豊かさとなる未来」を目指して、日本語や文化の壁、いじめ、貧困などについても積極的な発信をしています。

「論座」は「移民社会日本」の問題を考えるため、「多様なルーツの人がつくる日本社会 ~『ウチとソト』、心の壁や差別をどう越えるか~」と題するオンラインイベントを2月18日に開催し、田中さんにもご出演いただきます。こちらにもぜひご参加ください。

参加者募集 2月18日論座LIVE TALK「多様なルーツの人がつくる日本社会~『ウチとソト』、心の壁や差別をどう越えるか~」

田中宝紀〈たなか・いき〉 NPO法人「青少年自立援助センター」の定住外国人支援事業部事業責任者として、海外にルーツをもつ子どもと若者の教育支援にあたる「YSCグローバル・スクール」を運営。16歳のとき単身フィリピンのハイスクールに留学し、フィリピンの子ども支援NGOを経て現職。著書に『海外ルーツの子ども支援――言葉・文化・制度を超えて共生へ』。

――運営されている「YSCグローバルスクール」は、どのような活動をしているのでしょうか。

海外にルーツを持つ子どもと若者のための教育支援事業を行っています。日本語教育や、日本語を母語としない子どもに対する教科教育の分野で専門性を持つ職員たちが、年間200日間、平日は毎日授業を行う、学校代わりの場所です。NPO法人「青少年自立援助センター」という、元々は若年無業者の自立就労をサポートする法人を母体として、2010年に活動を始めました。

日本語を学ぶ必要がある子どもたちが、日本語学習と通常の「教科」学習の橋渡しのような授業を経て、小中学校や高校で元気に生活できるよう後押しするのが狙いです。

田中宝紀さん

田中宝紀さん――何人くらいの子どもたちをサポートしているのでしょうか?

年間200人くらいです。うち4割程度が日本で生まれ育ったり、ごく幼少期に来日したりした子どもたちです。会話はまるで日本語ネイティブのようにできても、「学習言語」の習得がなかなか進んでいない子どもたちが少なくありません。

「学習言語」とは、複雑な読み書きや抽象的な概念を理解できるような領域のことですが、日本で生まれ育った子でも、母語ではないとなかなか習得が難しいものです。本人が流暢に日本語を喋っているので、学習が進まないことを「怠けている」と誤解されたり、発達障害なのか日本語の問題なのか判断できず適切な支援につながることができなかったりといったケースも多いです。

YSCでは幅広い子どもを対象に幾つかのコースを開講していますが、日本語がまったくわからないという子どもだけでなく、この「学習言語」、日中は小中学校に通っているけれど学校の勉強が難しいと訴える子どもの支援にも力を入れています。

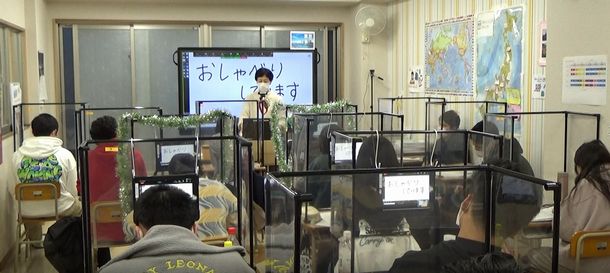

YSCグローバルスクールでの授業風景

YSCグローバルスクールでの授業風景――そもそも、日本国内には、日本語の支援が必要な子どもや若者はどのくらいいるのでしょうか。そして、学校での対応はどうなっているのでしょう?

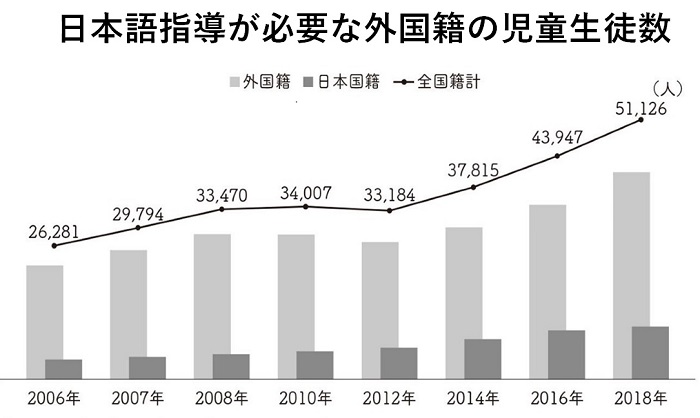

はっきりとした数字はわからないのですが、日本国内の学校に通っている子どもたちのなかで日本語がわからない状態にあると認知されている子どもは、2018年度の調査では約51,000人とされています。

外国人が比較的多い地域であれば、学校内に日本語学級が設置されていたり、あるいは、日本語をサポートする教員が所定の時間に学校にやってきて別室で日本語のサポートを受けられたり、といった体制が整備されているところが最近は増えてきています。

田中宝紀『海外ルーツの子ども支援』より

田中宝紀『海外ルーツの子ども支援』より

一方で、海外ルーツの子が学校に一人ぐらいしかいないような地域だと、突発的に発生する「日本語がわからない子」のニーズに対して、自治体側も予算や人材を用意できるわけではないので、そのまま放置されてしまうことも少なくありません。

日本語指導が必要な子どもたちのうち半数以上は、こうした外国人が少ない地域に暮らしています。ですので、なかなか支援が届かない存在になりがちということです。

来日して2年くらい経っているのにほとんど片言の日本語しか話せなかったり、ひらがなの読み書きもあやしかったり、といった状態の子どもと出会うことも珍しくありません。 耳で聴いて日本語を覚えられるようになるのは8、9歳くらいまでが限度とも言われていて、それを過ぎてしまうと、なかなか日本語能力は自然に伸びないし、誤った表現の日本語がそのまま固定してしまうといったケースも目立ちます。

海外ルーツ の子どもたちの多くは、親が先に日本国内に働きに来て、後から呼び寄せられて来日するという場合が大半です。本人が望んで来ているわけではないので、「なぜ日本の学校に自分が行かなければならないのか」というネガティブな感情がどうしても先にたってしまう子どもも多いです。

わからない授業をひたすら聞き続けるのは精神的に大きな苦痛を伴いますし、かつ支援が何もない状況だと、完全にふさぎ混んでしまう子どももいます。

周囲ともなかなかコミュニケーション難しいので、友達ができないなど、孤独を経験する子どもも多いです。

もともと自分の国の学校では勉強がよくできた子でも、そうなってしまう。言葉が変わるというのは、それほど大きな体験です。

――いま学校で起きている状況を伺いましたが、学校に通っていない、あるいは通えなくなってしまった不就学の子どもたちもかなりいるわけですよね。

文部科学省が2019年、日本に住む外国籍の 小中学生にあたる子どものうち、約2万人が就学していない可能性があるという調査を発表しました。この数字はかなり注目を浴びましたが、この2万人のうち、実際に確認してカウントできた子は約1千人しかいません。

就学年齢の外国籍の子どもの数をそもそも自治体が把握していなかったり、外国人学校に在籍していることを知らなかったりすることなどが原因です。外国籍住民は義務教育の対象ではないものの、教育を受ける権利は保障されなければならないわけですから、自治体がこうした子どもの存在をしっかりと確認しようとしないことは、大きな問題だと思います。

――不就学が発生してしまう要因として、先ほど伺ったような、学校側の態勢整備の問題があると指摘していますね。

日本語がわからない子どもの受け入れ体制がないために、「まず日本語をどこかで勉強してから来てください」と学校あるいは自治体からはねられてしまう事例はかなりあります。

自治体側にしてみると「日本語がわからないままクラスにいても可哀想だから」という善意で対応しているつもりなのでしょうが、実際に日本語を学べる環境はかなり限られています。結局、就学の機会がないまま何年も経ってしまう場合も少なくありません。

もう一つは、外国人コミュニティのなかで「外国人が日本の学校に行くといじめられる」という噂が広まり、それを聞いた保護者が学校に行かせるのをためらうというケースもあります。

さらには、保護者の経済状況の揺らぎに起因して不就学が発生することがあります。例えば2008年のリーマンショックの直後に、日系人の方々が大量に雇い止めになったことがありました。

日系人が多く住む地域にはブラジル人学校や外国人学校が設置されていることが多いですが、だいたい3万~6万円ぐらいの月謝で運営されています。ところが保護者が失職してしまったことで月謝を負担することができなくなり、たくさんの子どもたちが学校をやめざるをえなくなりました。

当時は自治体もそんな事態を 想定していなかったので、公立学校への編転入もスムーズにいきませんでした。保護者が日本語もわからず日本の学校の仕組みも知らないという状況のなかで、自治体が積極的に受け入れをしなかったことも重なり、多くの不就学の子どもたちが発生してしまいました。

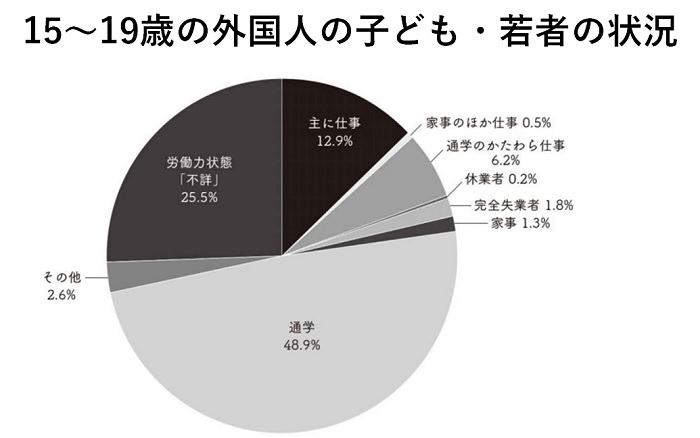

田中宝紀『海外ルーツの子ども支援』より

田中宝紀『海外ルーツの子ども支援』より今回、コロナ禍の影響で外国人学校 に通う子どもたちの保護者の経済状況が不安定化したことで、やはり退学せざるを得なかったケースが発生していると聞いています。幾つかの外国人学校は倒産してしまったようです。

――国としての明確な方針がないなかで、自治体ごとに対応にかなり差があるということですね。

そうですね。海外ルーツの子どもたちが多く暮らしている自治体では、人材や予算などのリソースが集中的に投下され、支援も比較的手厚いこともあります。一方で、そうした外国人が集住している地域の周辺の自治体では、逆に支援が薄いというケースもあり、かなりのばらつきがあります。

文科省も近年は、特別の教育課程として日本語を扱える枠組みを作るといった対応をするようにはなりましたが、基本的には、義務教育年齢の子どもの対応は基礎自治体が担っています。それは、外国人の人口分布は地域ごとのばらつきが大きいので、一番ニーズをわかっている市区町村が対応すべきだという考えが基にあります。

もっと言えば、学校は校長の裁量が非常に大きい面もあるので、校長先生が「受け入れはちょっと無理だよ」と言えば、教育委員会もその意向を汲み取ってしまうということも、まだまだ起きていますね。

――そういう状況の隙間を民間の取り組みが埋めている状況なわけですね。

もともと、日本語教育が必要な子どもたちの支援を主に担ってきたのは、市民のボランティアでした。主婦を中心に、地域貢献や国際交流の意識から海外ルーツの子どもを支援する活動を30年ずっと続けてきた、といった団体も珍しくありません。

一方で、こうした活動はなかなか若い人が参加しづらい状況があり、そうしたボランティア団体が 高齢化し、活動を継続できなかったり縮小せざるを得なくなったりといった状況がここ数年、顕著になってきています。

もう一つの問題は、「教育を受ける権利なのだから、国がお金を出すべきで、当事者は無償とすべきだ」という考えが根強くある点です。確かに重要な考えではありますが、結果として支援に関わろうとする人はみな手弁当で活動をせざるを得ず、なかなか拡がりを持てなかったという側面もあったと思います。

そんななかで、YSCグローバルスクールは2015年、それまでの無償支援から月謝をいただく有料支援に切り替えました。それによって、日本語教育支援を担う人材を雇用できてきたのは、ひとつのモデルになったと思っています。

というのは、こうした事業は、持続可能性を担保することが非常に重要だからです。また、保護者のかたに意見を聞いたところ、有料でもきちんとした日本語教育の受けたいという声を予想以上に多くいただいたということもあります。

とはいえ、3割近くの家庭は経済的に苦しい状況にあるので、そうした家庭に対しては、寄付を原資にした奨学金を提供し、無償で学べるように配慮をしています。

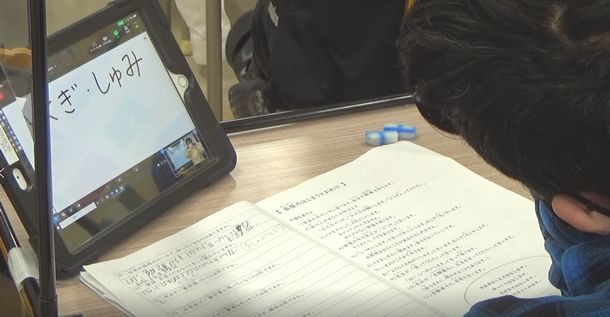

YSCグローバルスクールでの授業風景

YSCグローバルスクールでの授業風景――日本政府は、労働力はほしいけれども、移民政策はとらないという建前をとってきました。それが、日本語教育の面でも歪みをもたらしている面はありませんか。

そう思います。その建前があるために、どうしても施策が後手にまわってしまっている面は否めないと思います。ただ、「移民は存在しない」という建前は実態として崩れていることは、もはや多くの人がよくわかっているのではないでしょうか。

これは、コロナ禍で外国人の入国が制限されたことで、色々な現場が深刻な労働力不足に陥り、多くの人がそれを実際に目にしたことが非常に大きかったと思います。日本全体が経済規模も人口規模も縮んでいって構わない、ということでない限り、外国籍や海外ルーツの人に頼らざるを得ない、現に頼っているということは、すでに明白なわけですから。

「移民」と呼ぶかどうかはともかく、事実上の移民がいるのだから、そのための政策は必要だし、どういう政策をとろうが、「子どもの教育は大事だよね」とか「現に生活している外国の方々も等しく安全安心で暮らしたいよね」という意識は、多くの人のなかで自然に高まっていると感じています

だから、そもそもの大前提として「受け入れるのか受け入れないのか」という議論を今更するのは、まったくおかしな話だと思います。

送り出し機関で日本企業の採用面接に臨むベトナム人の若者たち。「夢は日本で働くことです」「いくら大変でも頑張ります」など、企業の採用担当者に不慣れな日本語でアピールしていた=2020年2月10日、ベトナム・ハノイ

送り出し機関で日本企業の採用面接に臨むベトナム人の若者たち。「夢は日本で働くことです」「いくら大変でも頑張ります」など、企業の採用担当者に不慣れな日本語でアピールしていた=2020年2月10日、ベトナム・ハノイ ――実態として日本はすでに移民社会であるというのはその通りだとしても、一方で、私たちの意識がなかなか追いついておらず、身近にいる外国籍の人々を意識の外に置いていた、だからこそ支援の空白を招いてしまった部分があったように思えます。

そうですね。課題は認識されなければ課題とはならないので、そういう意味では、市民の意識という意味では、まだまだ改善の余地は大きいのかもしれません。

ただ、この問題は、ある程度まではテクニック的なもので乗り越えられる部分もあると思っています。例えば欧米の移民受け入れ先進国だと、保育園で人形やおもちゃを使う時などに、その保育道具じたいの多様性を確保するような取り組みも行われています。

人形の肌の色が白だったり黄色だったり茶色だったりと、色々なルーツを示すものを自然と身近に置いたりといった、ダイバーシティを表した空間づくりを進めているわけです。つまり、多様性に対する認識を幼少期から育んでいく取り組みです。

日本の学校でも、海外ルーツのお子さんが相当の数を占めている学校では、運動会のアナウンスが多言語でされたり、学校内の掲示物が多言語化されていたりといったことがすでに採り入れられていますが、これも共生社会に向けた、比較的対応しやすいテクニックの話だと思います。

多様な肌の色を表現したバービー人形=マテル・インターナショナル社のサイトより

多様な肌の色を表現したバービー人形=マテル・インターナショナル社のサイトより

行政でも最近は多言語対応をしていたり、いわゆる「やさしい日本語」でアナウンスをしたりといった取り組みを進める自治体も出てきています。これは技術の一つに過ぎないかもしれませんが、それが浸透していくことで、「日本人しかいない日本社会」といった幻想をある程度壊していくことができるのではないでしょうか。

また、行政サービスについては、公正に扱うためのルールメーキングを徹底していくことが必要だと思います。例えば生活保護の受給で、いわゆる「外国人風」の見た目の人に対して自治体担当者が難色を示すとか、担当者によって対応が変わるといったことは絶対に起こらないようにするということです。

一方で、日本で生まれ育った海外ルーツの子どもたちが外見でいじめに遭うとか、アパートの入居を断られるといった、マジョリティの側が持つ「心の壁」の問題については、先ほど説明したテクニック的なもので可能な限り発生の防止に取り組みながらも、 やはり一定程度の時間が必要な問題なのかと思います。

例えば、子どもが喧嘩をして「あいつは中国人だから……」と言ったり外見のことを挙げたりした時に大人が見逃さずにたしなめるとか 、外国人が差別を受けているというニュースがテレビで流れた時に親が子どもに自分の考えを伝えるとか 、そういう小さなことの地道な積み重ねですね。そうやって「感度」を磨いていくしかないように思えます。そのためには、共生社会での最低限のルールや配慮をまとめたマニュアルのようなものを家庭に配るといったことがあってもよいかもしれませんね。

子どものころからデジタルデバイスになじんで「デジタル・ネイティブ」が育つのと同じように、まわりの環境を整えることで「ダイバーシティ・ネイティブ」が育っていってくれればと思っています。

――肌の色と言えば、かつては色鉛筆やクレヨンで「肌色」はベージュのような色でした。これは見直されましたが、最近もCMで「日本の女性の肌に一番似合う色」といった表現が使われふつうに放送されていました。こうしたものに違和感を抱くような環境に子どものころから慣れさせることが大切だということですね。

そうですね。ただ、そういうことを子どもが言ってしまった時に、過度に叩き過ぎると、かえって多様性に対するトラウマを生みかねないので、そこは、配慮しつつ指摘するということは必要だと思っています。

例えば子どもが「肌色」と色鉛筆を示した際、大人が「これも肌色、あれも肌色」と複数の色を一緒に置いてあげるとか、そうした対応のほうが変化につながるのではと思います。

これは子どもに限った話ではなく、アメリカなどでもポリティカル・コレクトネス(PC)に対する反発はかなり起きています。特に日本では急激な変革はトラブルを呼びやすいので、前向きなメッセージとして出していくことが大切だと思います。

【日産マーチ】TVCM 「IT’S MAKE UP」篇 30秒=YouTubeより(現在は公開されていない)

【日産マーチ】TVCM 「IT’S MAKE UP」篇 30秒=YouTubeより(現在は公開されていない)――むしろ、子どもよりも、頭の硬くなってしまった大人の意識を変えるほうが難しいかもしれませんね。

そうですね(笑)。先ほどの話ではないですが、やはりルールが設定されるということは非常に重要だと思います。ゴミの分別も、当初は予算がかかるということで抵抗もありましたが、各種のリサイクル法 ができて、分別処理せざるを得なくなった結果、いまでは分別が当然だという意識が根付きました。その段階に至るまで30年くらいかかっているのではないでしょうか。

具体的な施策が先行して意識が後から変わっていくという点では、LGBTQの問題なども同じだと思います。だから、パートナーシップ制度の導入とか、性別問わず利用できるトイレを増やす施策などを先行させ、それによって行動や意識を変化させることも一つの手段だと思います。

――意識という意味では、我々メディアの責任も大きいですが、報道だけでなくフィクション作品なども含めて、気になることはありますか。

全体的に、現実社会の多様性が自然に反映されていないな、と思うことが結構あります。例えば不登校の問題にしても、外国籍の人で悩んでいる親はたくさんいるはずですが、そうした声はあまり取り上げられない。取り上げられるにしても、他の日本人の親たちと同じような一市民の悩みということではなく、海外ルーツの人たち特有の課題として括るかたちでしか取り上げられないことが多いように思います。

文化やスポーツの分野で活躍している人を取り上げる際も、例えばテニスの大坂なおみさんは、一選手としてではなく、「海外ルーツの特別な日本人」的な文脈で取り上げられることが多かったのではないでしょうか。それは、私たちが無意識に抱える「日本人」像が前提になってしまっているからかもしれません。ドラマなどでも相変わらず「ハーフ」という言葉が登場しますよね。

ダイバーシティというものがもっと日常化されていけば、その多様性のなかの一部として自分も存在しているということに気づきます。それによってアイデンティティが揺らぐかもしれない。でもそれが社会の問題を他人ごとではなく「自分ごと」にしていくということだと思います。そういうプロセスを丁寧に積み重ねていけば、だれもが生きやすい社会に変わっていくのでは。そんな気がしています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください