自国を含めた腐敗に立ち向かう意志と勇気があれば効果的制裁も可能

2022年02月28日

ロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁論が沸き起こっている。すでに拙稿「緊迫するウクライナ情勢:対ロ制裁の行方とリスク」において、侵攻前の制裁議論について米国中心に解説した。ただ、制裁の歴史や過去の効果から制裁自体をどう評価したらよいのかについては語らなかった。そこで、今回はそうした点について紹介しながら、一時の感情にかられた制裁論とは一味違う視角からの分析を行ってみたい。なお、制裁にしても経済制裁にしても、それらは国際関係においてもっとも頻繁に用いられる外交政策手段の一つだが、「「制裁」という言葉には、一般的に合意された定義はない」ことを断っておきたい。

shutterstock.com

shutterstock.comトランプ政権1年目の重要な政治的火種となった、ロシアとトランプ陣営の共謀疑惑は、国際緊急経済力法(IEEPA)という法律のもとで科された、ロシア人に対する制裁の多くを緩和したいという願望が、少なくとも一因となっている。実は、米国の世界秩序を構築し維持するための世界戦略の一部として制裁制度を構築してきたのだから、この歴史を知ることは地政学上の課題であり、それなくしてはいまの制裁議論を理解することはできない。

米国ではじめて経済制裁のための法律が制定されたのは1917年10月6日である。ウッドロー・ウィルソン大統領によってこの日署名された「敵国取引法」は「最終的に、敵国領土内での経済的利益の発生を阻止することによって、可能であれば敵の国力を弱め、少なくともその地位の低下を防ぐという目的のために使用される経済的武器として登場した」という。「最終的に」とあるのは、いわゆる「コモンロー」の判例によって、敵との取引禁止という裁判所の採用が敵地に個人的に居住する者、またはそこに商業的な住居や住所を維持する者、すなわち「商業的敵」からの財産没収へと定着したからである。

これがもった意味合いはきわめて大きかった。というのは、制裁によって米国はドイツが米国にもっていた医薬品や染料などの特許を手中に収めることができたからである。1927年の論文「戦時中および戦後における外国人敵国人財産の米国による取り扱いについて」では、「ドイツでアメリカ人が所有していた財産は比較的少なかったが、一方で、わが国の外国人財産管理人が一時期、約8億ドルもの外国人財産を所有していたことが記録に残っている」としたうえで、「染料製造やその他の化学プロセスに関するドイツ人所有の4700件の特許が接収され、後にアメリカの会社、ケミカル・ファンデーションに22万5000ドルで売却された」と書いている。

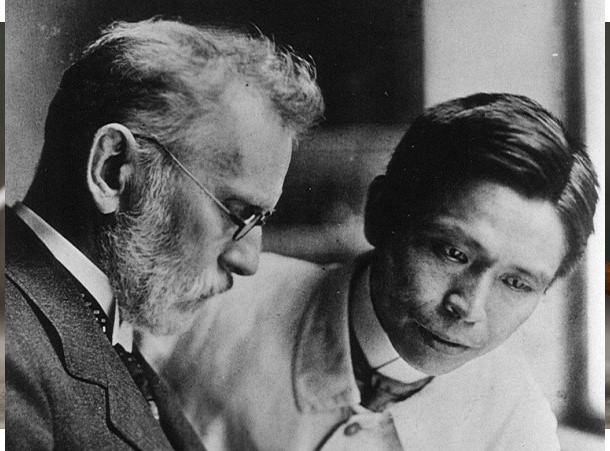

ドイツ留学中、エールリッヒ博士とともに梅毒の特効薬サルバルサンを発見した秦佐八郎博士(右)。秦記念館(島根県益田市)のHPから

ドイツ留学中、エールリッヒ博士とともに梅毒の特効薬サルバルサンを発見した秦佐八郎博士(右)。秦記念館(島根県益田市)のHPからもう一つ、この法で重要なのは、戦時中に敵国との貿易や金融取引を禁止・制限・規制することで、外国に対して経済制裁を行う権限をアメリカ大統領に与えた点である。憲法上、外交政策を決定するのは大統領だから、その政策実現との関連で制裁権が大統領にもたらされた。この結果、立法権と行政権の分離が機能している米国では、国会議員は大統領の権限を奪えず、実際に制限を加えることを強制することもできない。そこで、議員は、大統領の外交政策に影響を与える間接的な方法を見つける必要性があった。こうして、大統領の制裁権の制限や拡大が米国議会との間でずっと問題になっている。

やがてこの法律は、「戦時と平時の両方で、米国が大統領の裁量で適用する世界規模の経済制裁プロジェクトの基礎となった」と考えられている。

フランクリン・ルーズベルト大統領は1933年、緊急銀行救済法の成立に成功し、TWEA の第 5 節(b)を修正した。国家緊急事態を宣言すれば、以前は戦時中にしか行えなかった国民経済に対する広範な統制を行う権限を得たのである。翌年までに、彼はこの新しい広範な権限を用いて、「米国内の銀行と米国外の銀行との間の外国為替取引、信用供与のすべて」を規制するようになる。こうして、たとえばスタンダード・オイルの石油は貿易決済可能となり、英国の激しい抗議にもかかわらず、1944年1月までファシストの手に渡ったとされている。

もう一つ、きわめて重要な論点として、覇権国米国が制裁対象国との貿易を継続する第三国の行為者に対して「二次制裁」を科すという脅しを強めてきたという問題がある。この問題はいわゆる「地経学」(geo-economics)の課題の一つである(船橋洋一著『地経学』を参照)。

パトリック・テリー著「一方的な二次制裁を科すことによって、米国の外交政策を強制する:国際公法における「力」は正しいか?」によれば、一方的な経済制裁は、世界的にますます一般的な政策手段となってきている。この背景には、①国連憲章第41条に基づく国連安全保障理事会による多国間制裁の実施が困難(5常任理事国の意見対立のため)、②経済制裁は武力行使よりも望ましい行動であるとする意見が多く、場合によっては経済制裁に代わる唯一の有効な手段とみなされる――ことなどがある。実際には、主に米国が自国の管轄区域内の対象への「一次的制裁」以外に、対象国との貿易を継続する第三国の行為者に対して二次制裁を科すことが増加している。

ロシアを非難する決議案に対し、手を挙げて反対を表明するロシアのネベンジャ国連大使=2022年2月26日、国連ウェブTVから

ロシアを非難する決議案に対し、手を挙げて反対を表明するロシアのネベンジャ国連大使=2022年2月26日、国連ウェブTVから欧州に進出した米国企業の子会社に対する米国の経済制裁の適用は、1961年から65年にかけてリンドン・ジョンソン政権がフルーホフ・セイモア・グループのフランス子会社に対中貿易禁止を課そうとしたケースにまでさかのぼることができる。米国の制裁政策が受け入れがたいほど押しつけがましくなったのは、1980年代に入ってからとされている。1982年、レーガン大統領は、米国の対ソ制裁を拡大し、米国企業の海外子会社と米国の輸出許可のもとで活動するすべての企業を制裁対象に加えた。1996年には、キューバ、イラン、リビアへの投資を阻止するために、第三国の企業や個人を対象とした「キューバ自由民主連帯法」(通称「ヘルムズ・バートン法」)と「イラン・リビア制裁法」(通称「ダマート法」)が発効されるに至る。

問題は、二次制裁における域外管轄権の主張が主権平等の国際的な大原則に反している点にある。制裁国は自国の領域内で行われない行為について、第三国の個人や企業に対して二次制裁を科すのは内政への不法な介入と言えまいか。このため、テリーは、「米国は第三国の国民や企業を標的にすることで、第三国の外交・貿易政策を弱体化させようとしている。米国の制裁政策は、このように他国の外交政策を支配しようとする試みである」と批判している。

1977年12月28日のカーター大統領の法律署名によって、敵国取引法を戦時中に限定する修正がなされる。もはや平時の緊急事態宣言だけではこれまでの国民経済への緊急権行使ができなくなる。だが、同時に議会は、国際緊急経済力法(IEEPA)という新しい法律を成立させ、旧法の第5節(b)の規定のほとんどを復活させた。大統領は平時には敵国取引法を行使できなくなったが、ほぼ同じ権限をIEEPAに依存できるようになったのである。ただ、議会はいくつかの制約を加えた。IEEPA のもとで、大統領は外国の財産を「凍結するが、押収はしない」ことができるが、純粋な国内取引を対象とすることはできず、新しい緊急事態宣言を出す前に議会と協議しなければならなくなった(実際には、これらの制限はほとんど意味をなさなかった。1980年代の三つの事件で、最高裁はIEEPAによる行政権の制限の多くを無効としたからである)。

2018年公表の論文「敵国取引法の一世紀」には、「印象的なのは、これまで行政府は「敵国取引法」を最も深刻な状況以外では使いたがらなかったが、大統領は「IEEPA」を大胆に使ってきたことである」と指摘されている。緊急規則制定プログラムが正式化されたことで、議会との調整がうまくできるようになったためだ。「2018年2月現在、28の活発な制裁プログラムがあり、ほぼすべてがIEEPAに従って宣言された国家緊急事態に少なくとも部分的に基づいている」という。

こうしたなかで、冒頭に紹介したように、IEEPAのもとで科されたロシア人に対する制裁を緩和したいというトランプとロシア政府との共謀という疑いが浮上したのである。

1974年、通商法にジャクソン=ヴァニク修正条項が盛り込まれたことで、移民の自由を認めない共産主義国家(たとえばソ連)への最恵国待遇の取り消しや政府による信用供与・信用保証などを禁止した。ソ連崩壊後の後継、ロシアにも適用されつづけており、「1974年以来、ロシアは米国の制裁を受けない日は一日もない」のだ。

2014年以降をみると、3月5日、カナダはいち早く「ウクライナ情勢を理由に」ロシアとの軍事協力を終了し、政府間経済委員会の協力も停止したのを受けて、翌日、米国は多くのロシアとウクライナの国民にビザ制裁を開始する。その後、米国はロシアの防衛・商品関連企業や銀行に対して初の「セクター別制裁」を科した。ガスプロムバンク、VEB、ロスネフチ、ノヴァテクの4社が規制の対象となり、90日以上の米国からの借り入れが禁止された。アルマズ・アンテイ、カラシニコフ、ウラル車輛工場などの防衛関連企業もリストアップされ、米国の銀行で資産が凍結されたのである。

トランプ米前大統領=shutterstock.com

トランプ米前大統領=shutterstock.comさらに、CAATSAは、政府高官、親族、関係者を「不当に利する」形でロシアの国有資産の民営化に貢献する1000万ドル以上の投資を行ったり促進する人物に対する制裁も義務づけた(反腐敗の観点からの制裁としては、弁護士で内部告発者であるセルゲイ・マグニツキーが2009年、拘束中に死亡した事件に関連するロシア政府関係者などを制裁するよう米国政府に要求する法律[いわゆるマグニツキー法]が2012年12月に制定され、2016年12月には、同法に基づいて人権侵害に関与していると特定された外国の個人または団体に経済制裁を科したり、入国を拒否したりする権限を与える「グローバル・マグニツキー人権説明責任法」が制定された)。

それでは、経済制裁の効果はあったのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください