かつてない不安定な国際社会。アジアの秩序が張り子の虎と見透かされてはならぬ

2022年03月04日

キエフのテレビ塔付近が攻撃を受けた様子とされる映像=ウクライナのゲラシチェンコ内相顧問のSNSから

キエフのテレビ塔付近が攻撃を受けた様子とされる映像=ウクライナのゲラシチェンコ内相顧問のSNSから

ウクライナ東部の「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の独立を承認する書類に署名するロシアのプーチン大統領。ロシア大統領府が写真を公表した=2022年2月21日、モスクワ

ウクライナ東部の「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の独立を承認する書類に署名するロシアのプーチン大統領。ロシア大統領府が写真を公表した=2022年2月21日、モスクワ24日、侵攻が始まり、誰もが目を疑うような光景が繰り広げられた。大国が小国の領土に三方面から侵攻、首都キエフに激しい爆撃が加えられ、第二の都市ハリコフでも市街戦が繰り広げられる。プーチン大統領の狙いは、ウクライナにおける傀儡政権の樹立と、それによるウクライナの非軍事化、中立化だった。

ウクライナ北東部ハリコフで3月2日、攻撃を受けて炎を上げる警察の庁舎=ウクライナ非常事態当局のフェイスブックから

ウクライナ北東部ハリコフで3月2日、攻撃を受けて炎を上げる警察の庁舎=ウクライナ非常事態当局のフェイスブックから ハリコフでロシア軍の攻撃が続く間、地下の避難所に逃れる子どもたち=2022年3月2日(Kseniia De Netto/Shutterstock.com)

ハリコフでロシア軍の攻撃が続く間、地下の避難所に逃れる子どもたち=2022年3月2日(Kseniia De Netto/Shutterstock.com)27日、ロシアとウクライナは直接交渉を合意。その行方は3月3日段階でなお予断を許さないが、武力を背景にした交渉は仮に妥結することがあるとしてもその中身は知れている。結局、非軍事化と中立化をウクライナが飲むかどうかの交渉だ。

ウクライナからの即時撤退を求める決議案を採択した国連総会。賛成141カ国、反対5カ国の採択結果が映し出された=2022年3月2日

ウクライナからの即時撤退を求める決議案を採択した国連総会。賛成141カ国、反対5カ国の採択結果が映し出された=2022年3月2日ウクライナ危機は、冷戦後の戦後処理を西側が見誤ったことが大きい。戦争終結に際し、戦後処理をどうするか、それが、その後の国際秩序の安定を決定づける。

戦後処理を誤った典型が第一次世界大戦後のドイツであり、戦勝国が、ドイツ憎しで莫大な賠償を課したことがその後の欧州の不安定化を生み、第二次世界大戦につながっていった。逆に、戦後処理に成功した例が普墺戦争(1866年)であり、ビスマルクは戦後の対オーストリア関係を見据え、敢えてオーストリアへの領土要求を見送った。

冷戦終結の声明を出したマルタでの米ソ首脳会談に臨んだブッシュ米大統領(左)とゴルバチョフ・ソ連共産党書記長=1989年12月2日

冷戦終結の声明を出したマルタでの米ソ首脳会談に臨んだブッシュ米大統領(左)とゴルバチョフ・ソ連共産党書記長=1989年12月2日間をとって考え出されたのが「平和のためのパートナーシップ(PfP)」であり、これは簡単に言えば、NATOが加盟国とは別にパートナー国を創りそれとの間を緩い協力関係に止めるというものだった。PfPには、ジョージア、ウクライナ、ロシアを含め、多くの国が参加した。その中から後、NATOの正式メンバーになった国も多い。

冷戦終結後の欧州の新しい秩序作りを目指し、アルバニアを除く全欧州の国とアメリカ、カナダの計34カ国が集まり1990年11月、全欧安保協力会議(CSCE)首脳会議がパリで開かれた。会場の通りには参加国の国旗がずらりと並んだ

冷戦終結後の欧州の新しい秩序作りを目指し、アルバニアを除く全欧州の国とアメリカ、カナダの計34カ国が集まり1990年11月、全欧安保協力会議(CSCE)首脳会議がパリで開かれた。会場の通りには参加国の国旗がずらりと並んだ 1997年7月、マドリードでのNATO首脳会議にあわせて会談する、左からホルン・ハンガリー首相、ハベル・チェコ大統領、クワシニエフスキ・ポーランド大統領。3カ国のNATO加盟は99年に実現した

1997年7月、マドリードでのNATO首脳会議にあわせて会談する、左からホルン・ハンガリー首相、ハベル・チェコ大統領、クワシニエフスキ・ポーランド大統領。3カ国のNATO加盟は99年に実現したPfPは、NATOと旧ワルシャワ条約機構国との関係を考えるに際し、時間的猶予を与えるもので、アイデアとして絶妙と思われたが、当時のクリントン米大統領は、自らの再選を目指す政治的思惑もあり、軸足をPfPからNATO拡大に移していく。

それを受け、チェコ、ハンガリー、ポーランド、バルト三国、ルーマニア等が、次々とNATOに加盟していった。残るジョージア、ウクライナに関し、NATOは2008年、ブカレスト首脳会議で「将来的に加盟する」ことを合意する。

しかし、これはロシアを刺激しないではいられなかった。様々な要因も絡み2008年の南オセチア紛争(ロシア・ジョージア戦争)、2014年のクリミア併合、今回のウクライナ侵攻と、その後、この一帯が不安定化していくこととなった。

西側は、ロシアを安全保障の枠組み(NATO)の中に取り込むことなく、常に外に置き続けた。その結果、欧州大陸に新たな分断線が引かれることとなり、安全保障に過敏ともいえるほどの反応を示すロシアは、結局、自らの勢力圏確保に走っていくことになる。

クリミア半島シンフェロポリ近郊のウクライナ軍精鋭部隊が駐屯する基地周辺を歩くロシア兵。基地にはロシア国旗が掲げられ、ウクライナ兵は降伏してロシア軍に編入される模様。ロシア兵の一人は「クリミアの全基地がロシアのものとなった」と話した=2014年3月21日、ウクライナ・クリミア自治共和国

クリミア半島シンフェロポリ近郊のウクライナ軍精鋭部隊が駐屯する基地周辺を歩くロシア兵。基地にはロシア国旗が掲げられ、ウクライナ兵は降伏してロシア軍に編入される模様。ロシア兵の一人は「クリミアの全基地がロシアのものとなった」と話した=2014年3月21日、ウクライナ・クリミア自治共和国

攻撃で破壊されたウクライナの首都キエフの集合住宅=2022年2月25日(Drop of Light/Shutterstock.com)

攻撃で破壊されたウクライナの首都キエフの集合住宅=2022年2月25日(Drop of Light/Shutterstock.com)冷戦の終結は、人々に、国家間の戦争はもう起きないだろうという幻想を与えた。

人類はあの忌まわしい戦争をついに克服することに成功した、残るは、民族や宗教を理由とした地域紛争だけだと人々は信じた。実際それから30年、歴史はほぼその通りに動いた。国際社会が議論する話題から戦争が消え、破綻国家や核不拡散、テロが議論の焦点になった。

湾岸戦争が1991年2月に終結した後も、黒煙を上げ燃えるクウェートの油田。道路沿いに壊れたイラク軍の装甲車両が放置されていた。戦争前、クウェートはイラクに約7カ月間占領され、殺戮、略奪、油井放火など計り知れぬ痛手を受けた。全土の約500本の油井で、侵攻前の生産量の約4倍にあたる1日600万バレルが燃え続け、すさまじい大気汚染が続いた=1991年4月

湾岸戦争が1991年2月に終結した後も、黒煙を上げ燃えるクウェートの油田。道路沿いに壊れたイラク軍の装甲車両が放置されていた。戦争前、クウェートはイラクに約7カ月間占領され、殺戮、略奪、油井放火など計り知れぬ痛手を受けた。全土の約500本の油井で、侵攻前の生産量の約4倍にあたる1日600万バレルが燃え続け、すさまじい大気汚染が続いた=1991年4月この戦争の重要な点は、イラクの力による挑戦に対し、国際社会が力で秩序防衛に応じたことだ。国際秩序を決める究極のファクターが力であることは、いつ、いかなる時も変わらない。国際社会の力の行使による制裁は、イラクの暴挙を押しとどめ、国際秩序の回復を成功させた。

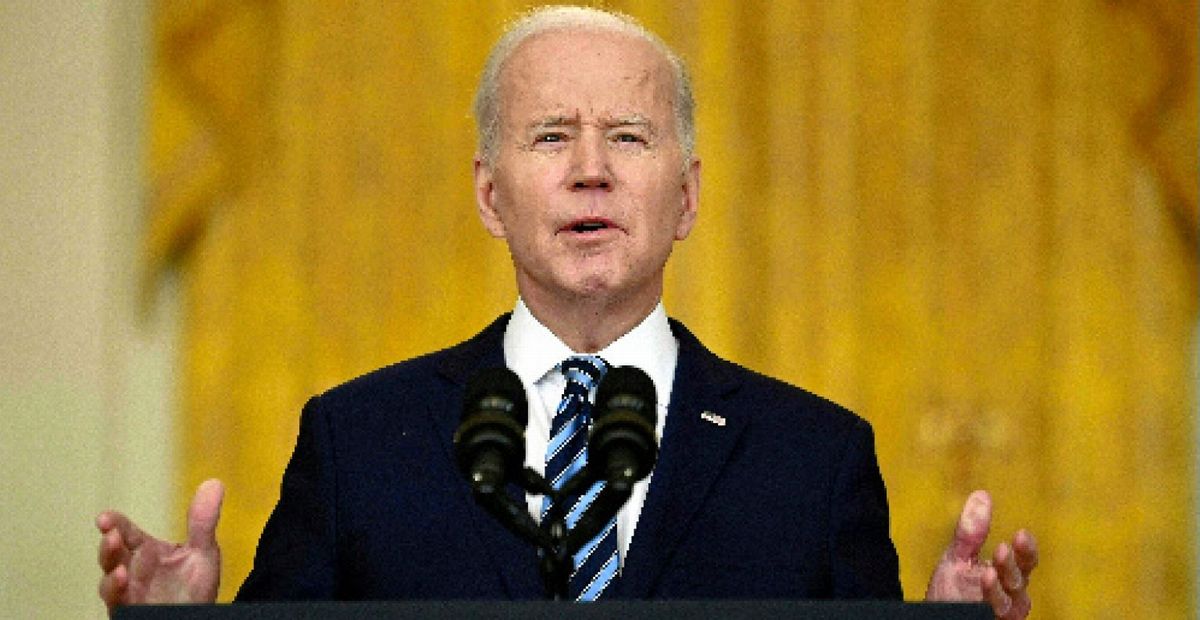

ホワイトハウスで演説し追加制裁を発表するバイデン米大統領=2022年2月24日

ホワイトハウスで演説し追加制裁を発表するバイデン米大統領=2022年2月24日NATO加盟国でないウクライナに対し米国の防衛義務はないが、それより、もし米国が武力で応じれば「世界は第三次世界大戦に突入」し、核戦争に至る危険がある。米国はウクライナのために核戦争の危険は冒せない、と判断した。

ウクライナのゲラシチェンコ内相顧問が3月3日、SNSに投稿した写真。首都キエフの西約20キロの地域で、炎を上げて燃える化粧品倉庫の建物だという

ウクライナのゲラシチェンコ内相顧問が3月3日、SNSに投稿した写真。首都キエフの西約20キロの地域で、炎を上げて燃える化粧品倉庫の建物だという ロシア軍の攻撃が続くキエフで、地下鉄の駅構内に避難する人々=2022年2月25日(Drop of Light/Shutterstock.com)

ロシア軍の攻撃が続くキエフで、地下鉄の駅構内に避難する人々=2022年2月25日(Drop of Light/Shutterstock.com)問題は、では、他の核保有国が国際秩序に挑戦してきたら、米国を初めとする国際社会はどう対応するか。中国、北朝鮮、そして核保有候補国たるイランが既存秩序に挑戦してきた時、国際社会は「核戦争の危険は冒せない」として指をくわえ見ているか、それとも、たとえ被侵略国が同盟関係になくても、秩序維持のためには核戦争も辞さないとして挑戦者に対峙するか(恐らく、そんなことはしない)。

ロシア軍が攻撃したと報じられたウクライナ南東部にある欧州最大級の原子力発電所、ザポリージャ原発。侵攻以前の写真=同原発のホームページから

ロシア軍が攻撃したと報じられたウクライナ南東部にある欧州最大級の原子力発電所、ザポリージャ原発。侵攻以前の写真=同原発のホームページから今回、国際社会は「核戦争の危険は冒せない」から経済制裁で、それも「かつてないレベルの経済制裁」で対抗するとした。「力」に「経済制裁」で対抗する。刀に素手で立ち向かうようなもので、勝算があるわけではないが、それしかなければ何とか頑張るしかない。ところが、それがかなりの効果を上げそうだ。

その際、カギとなるのが国際間の銀行間決済システムSWIFTからのロシアの銀行排除だった。当初、これに及び腰だった欧州諸国は、ウクライナの惨状を見た国際世論の高まりもあり、2月27日、ついに排除に同意、欧米は何とか足並みを揃えることに成功した。米欧日はこれに加え、ロシア中銀保有のドル、ユーロ、円による外貨準備凍結の制裁も決定した。この二つは、これまでになく強力な制裁だ。

国連人権理事会で、ロシアのラブロフ外相のビデオ演説が流れる間に席を立って会場を離れる外交官たち=2022年3月1日、ジュネーブ

国連人権理事会で、ロシアのラブロフ外相のビデオ演説が流れる間に席を立って会場を離れる外交官たち=2022年3月1日、ジュネーブ ブリュッセルの欧州議会で、ウクライナのゼレンスキー大統領のビデオ演説に拍手を送るフォンデアライエン欧州委員長(手前右)=2022年3月1日

ブリュッセルの欧州議会で、ウクライナのゼレンスキー大統領のビデオ演説に拍手を送るフォンデアライエン欧州委員長(手前右)=2022年3月1日欧州諸国がSWIFTからの排除に及び腰だったのは、ロシアの銀行の排除は対ロ貿易を止めるに等しく、排除する側も相応の返り血を覚悟しなければならないからだ。結局、欧州は返り血を浴びることも辞さないと腹を括った(但し、排除はロシアの7行のみ。最大のズベルバンクやエネルギー貿易決済を担うガスプロムバンクは除外)。力に対し経済制裁で対抗しようというのだ。

西側諸国は、幾ばくかの返り血は覚悟しなければならない。西側の国民がどれだけ痛みに耐え抜くだけの力を持ち合わせているか、それがこれから試されていく。

キエフの大統領府近くで2022年2月25日、カメラに向かって語りかけるウクライナのゼレンスキー大統領。自身のフェイスブックへの投稿で「我々は全員ここ(キエフ)にいる」と話した。フェイスブックの動画から

キエフの大統領府近くで2022年2月25日、カメラに向かって語りかけるウクライナのゼレンスキー大統領。自身のフェイスブックへの投稿で「我々は全員ここ(キエフ)にいる」と話した。フェイスブックの動画から加えて、ウクライナ軍が予想外の善戦をしている。西側が供与する武器が2014年のクリミア併合当時とは比べ物にならないほどウクライナ軍の能力を向上させているのだ。当初、すぐにも陥落かと見られていた首都のキエフは、3月3日現在、なお持ちこたえている。

これはロシア側にとって大きな誤算だったろう。焦ったプーチン大統領は、2月27日、ロシア軍で核戦力を運用する部隊に対し、任務遂行のための高度な警戒態勢に入るよう命じた。核の使用も辞さないとの明白な脅しだ。

核戦力などの特別態勢への移行を命令するロシアのプーチン大統領=2022年2月27日、モスクワ

核戦力などの特別態勢への移行を命令するロシアのプーチン大統領=2022年2月27日、モスクワ

ロシアがウクライナに侵攻を始める6日前のキエフの街並み=2022年2月18日(Stas Moroz/Shutterstock.com)

ロシアがウクライナに侵攻を始める6日前のキエフの街並み=2022年2月18日(Stas Moroz/Shutterstock.com)今回、ロシアがウクライナ侵攻に出た背景に、米国の力の衰退があることは明らかだ。

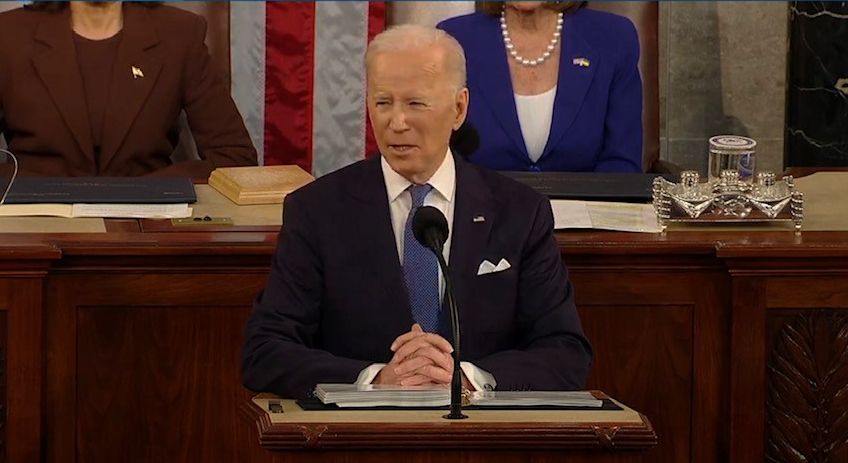

米連邦議会で一般教書演説をするバイデン米大統領(左)。ロシアを厳しく非難し、国際社会の結束を呼びかけた=2022年3月1日、ホワイトハウスの中継動画から

米連邦議会で一般教書演説をするバイデン米大統領(左)。ロシアを厳しく非難し、国際社会の結束を呼びかけた=2022年3月1日、ホワイトハウスの中継動画から問題は、国際社会が、今、そういう長期トレンドにあるということだ。換言すれば、国際社会はこれまでになく不安定な状態にある。そういう世界に我々は生きているのだ。

問題はこれからだ。中国はウクライナをどう見るか。そこから

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください