チリから来日して26年。仮放免・収容を繰り返す生活で何を見たのか

2022年03月12日

冬の寒さの中にも、わずかながら春の兆しを感じるよく晴れた日。訪ねた都内の小さなアパートの玄関は、ぽかぽかとした光は届かず、頬で感じる空気はひんやりとしていた。中に入ると、ささやかなキッチンとユニットバスが続き、奥にはベッドと小さな机をひとつ置くとスペースがほとんどいっぱいになる寝室兼居間がある。

「前のアパートはキッチンと風呂がなかったので、今は随分と快適になりましたよ」と朗らかに語るのは、チリ出身のクラウディオ・ペニャさん。彼が最初に日本の地を踏んだのは1996年のことだった。

以来、日本での生活は足かけ26年近くに及んでいるが、今、生活の幅は極端に狭められている。ペニャさんは在留資格を失ってしまった後、入管施設への二度の収容を経て、仮放免(外での生活が認められる状態)の立場にある。仮放免では労働は許可されず、健康保険に入ることもできない。

クラウディオ・ペニャさん。都内の自宅近くにて。

クラウディオ・ペニャさん。都内の自宅近くにて。生活の合間に、ペニャさんは机に向かい、画用紙に絵を描く。アートが趣味の母の影響で、ペニャさん自身も子どもの頃から描くのが好きだったそうだ。けれども今、彼の机に並ぶのは、胸を締め付ける作品ばかりだ。

チリで暮らしていた頃、シェフのコンテストで金メダルを取ったときの輝かしい表情の自画像の次に現れたのは、鉄格子の向こうに追いやられた、げっそりとした自身の顔だった。

左はシェフとして輝かしい時を送っていた頃と、鉄格子の向こう側の表情はまるで違っていた。

左はシェフとして輝かしい時を送っていた頃と、鉄格子の向こう側の表情はまるで違っていた。「これは外の病院に行くときにつけられた手錠」

「これは同じ時期に収容されていた人。自殺未遂で運ばれていった」――。

窓の外を見ていたペニャさんのもとに、一羽の鳥が下りてくる。その日はペニャさんの誕生日だった。ペニャさんのお祝いをするように歌声を奏でる鳥に、ペニャさんは優しくこう告げる。

「帰りなさい。もし捕まったら、また君の自由をとりもどすために、とても長い時間をとられるんだ」

やがてその鳥は、大空を飛び交う仲間と共にどこかへ去っていった。

誕生日に歌いかけてきた小鳥たちの漫画

誕生日に歌いかけてきた小鳥たちの漫画ペニャさんはこうして、外の目がほとんど届くことのない、収容施設での記憶を絵にしてきた。

「入管はカメラを中に入れてはいけないでしょ。だからこうして絵を描いて伝えるんです」

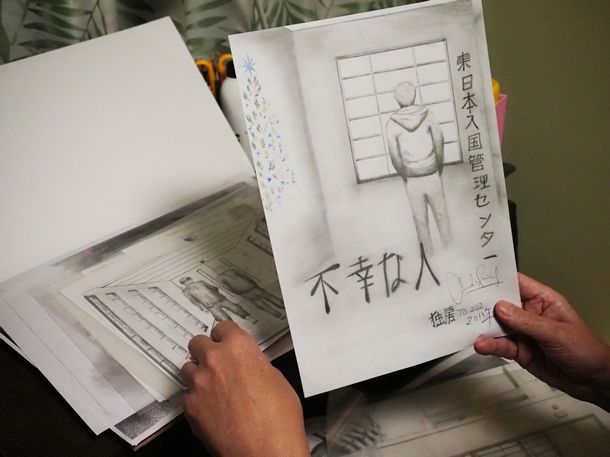

自ら描いた絵を淡々と紹介してくれていたペニャさんの手が、ふと止まった。その絵には、クリスマスの日、ボランティアたちが差し入れてくれたオリガミを壁に貼ってツリーに見立て、部屋の外をぽつんと眺めるペニャさんの背中が描かれていた。

ふうっと深いため息をついた後、涙がペニャさんの頬をつたった。約4年半にも及んだ収容がペニャさんの心に残した爪痕は、今なお深い。

収容施設でぽつんとクリスマスを過ごしていたペニャさん

収容施設でぽつんとクリスマスを過ごしていたペニャさんペニャさんの故郷チリは、激動の時代を経てきた国でもある。1973年9月11日、米国の支援を受けた軍がチリでクーデターを起こした後、凄惨な拷問がはじまった。人権団体の調べなどによると、1990年まで17年間続いたピノチェト大統領率いる軍事独裁政権下では、3万7000人が投獄・拷問され、死者・行方不明者は3200人以上にものぼるとされている。

ペニャさんの父は軍に近い仕事をしていたため、そうした迫害への協力を強いられた。軍事政権が終わり、真実和解委員会が立ち上げられて真相究明がはじまると、父は自身が目の当たりにしたこと、加担させられたことを証言した。

迫害を受けてきた側は当然、ペニャさんの父を「加害者」の一人として捉える。一方、ピノチェト政権を支持していた側からすれば、「裏切り者」となる。父は仕事からも、暮らしていた場所からも追いやられ、息を潜めるように暮らさざるを得ないこともあったという。

「報復」のリスクは、家族にも及んだ。

ペニャさんは子どもの頃から料理が好きだった。サンティアゴの郊外に暮らしていた頃、ケーキやパンを作る母のアシスタント役だった。シェフを目指すのは自然な流れだった。

夢だった仕事につけて楽しかった。しかし、シェフのコンテストで金賞をとったことが新聞に掲載され、自身の居場所が世間に知れ渡ってしまうことになる。

ある日、夜中に仕事を終えて店を出てくると、見知らぬ男たちに銃を突きつけられ、車に押し込まれた。車まで連れていかれる路地裏にいた警察は、その様子をただ傍観しているだけだったという。

街はずれで拷問を受け、「お前はシェフのチャンピオンだろう? もう料理をできなくしてやる」と、手を石で潰された。病院に担ぎ込まれたが、そこも気を許せる場所ではない。「拉致・拷問された」とは、医師たちにも告げられなかった。自分たち家族が安心して暮らせる場所など、この国にはないのだ、と思った。

ペニャさんは二度、警察などではない集団に拘束され、暴力を振るわれた。

描きだめてきた絵の数々を見せてくれたペニャさん

描きだめてきた絵の数々を見せてくれたペニャさん転機となったのは、チリ料理店を日本で営んでいるという人との出会いだった。腕を見込まれたペニャさんは1996年に来日し、料理人として仕事に打ち込んだ。

日本での生活も長くなってきた頃、「一緒に店を立ち上げよう」と日本人の知人に誘われ、それまで働いていた店を辞めた。料理のメニューも考え、具体的な準備を進めていた最中に起きたのが、東日本大震災だった。

東京電力福島第一原発の事故が起き、店の立ち上げを共に目指していたその知人は、妻と共に海外に移り住んでしまった。取り残されたペニャさんは途方に暮れた。彼らはペニャさんの「保証人」でもあったのだ。

このままでは在留資格が更新できない――。入管には毎日のように相談に出向いたが、「新しい仕事と保証人を探して」と繰り返されるだけだった。

震災後の非常時に新たな職を見つけることは容易ではない。結局、自力で解決ができないまま、ペニャさんは在留資格を失い、東京都港区にある、東京出入国在留管理局に収容されることになった。2011年7月のことだった。

入管では、とにかく帰国に同意する書類にサインするよう、強い口調で求められた。「シェフとしてまっとうに仕事をしてきた……」と伝えても、「関係ない」と聞き入れられなかったという。

「とにかく、ショックでした。ぼくは刑務所も警察も無縁な生活を送ってきたんです」

ペニャさんは立ち仕事を続けてきたためか、静脈が膨らんでしまう左下肢静脈瘤を患っており、定期的に薬を飲まなければならない。しかし、収容されたペニャさんが入管で「病院に行きたい」と訴えても、すんなりと受診にはつながらない。

難民支援協会が2018年5月に公表している「東日本入国管理センターとの質疑応答」によると、当センターとの意見交換の中で提示された「概数」として、「医師の診療を求める申出書」提出後、診察まで3日以上を要している件数が2341件超、平均14.4日、最長では54日の待機期間となっている。「医療を受けさせない」という問題が常態化していることがうかがえる。

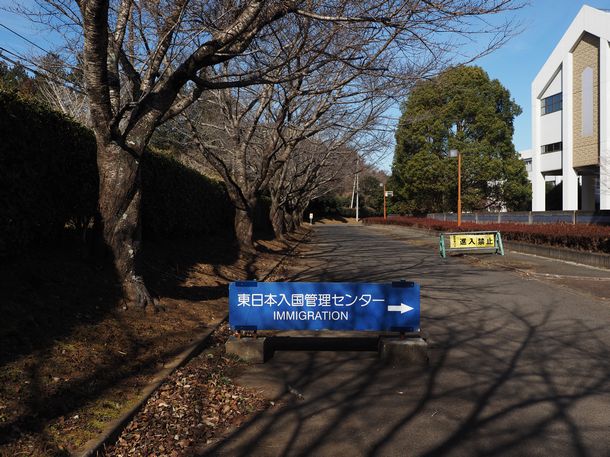

ペニャさんがかつて収容されていた東日本入国管理センター(茨城県牛久市)

ペニャさんがかつて収容されていた東日本入国管理センター(茨城県牛久市)2013年5月、ペニャさんは1年10カ月の収容を経て、ようやく解放された。けれども仮放免という立場は、そもそも自力で生活する術(すべ)が奪われた状態だ。友人たちや支援を頼りに、なんとか生活を維持するほかない。今ほど支援者とのつながりもなく、薬代も生活を圧迫し続けた。「うちで働いたらいい」という料理店からの誘いはいくつもあった。「就労さえ認められれば……」と、その誘いを断るのはいつも辛かった。

ペニャさんが最初に難民申請をしたのは、2011年、一度目の収容中だった。そもそも、難民申請の理由である、「本国で命の危険にさらされていること」は、人に伝えることさえ憚(はばか)られるものだった。どれだけ時が経っても、安心して故郷に帰れるとは思えなかった。

当時の軍事政権下で起きたことの真相究明や責任の追及は、まだすべてが終わっているわけではない。父も母もすでに亡くなり、家族は散り散りで、故郷のチリにはもう、頼れる人はいない。

一度目の難民申請が認められず、その後の異議申立も棄却告知を受けたペニャさんは、2017年10月から再び収容生活に苦しむことになる。二度目の収容は2020年5月まで、約2年7カ月に及んだ。

そんな時、「命綱」になるのは「知識」なのだとペニャさんは語る。「法律や入管の仕組みに詳しい支援者さんたちとつながるのは、とても重要なことです」

しかし、収容者の誰もが、今のペニャさんのように支援者や弁護士とつながることができているわけではない。「だからこそ、ぼくだけの問題ではない、僕と同じように苦しんでいる人がいることを伝えたい」

今再び、「料理店を開きたい、一緒に仕事をしよう」と声をかけてくれている人がいるという。なんとか在留資格と就労許可を得ることができないだろうか――。再び店の厨房に立つことが、今も変わらぬペニャさんの夢だ。

ペニャさんが作ってくれたシーフードライスとひき肉入りのパン。毎日でも口にしたくなる味わいだった。

ペニャさんが作ってくれたシーフードライスとひき肉入りのパン。毎日でも口にしたくなる味わいだった。もちろん、料理のような技術と“引き換えに”、「日本の役に立つ人だから」と人権が与えられるのではないことは前提としておきたい。どんなバックグラウンドの人間でも、日常を守られる権利がある。

ペニャさんにとって、生きがいであり、人生の大切な一部であった料理という仕事を、安心して選べる日本社会を築いていかなければと、切に思う。

※この連載「あなたのルーツを教えて下さい」をもとにした書籍が左右社から刊行されました。詳細はDialogue for People のホームページをご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください