「自分の一票では何も変わらない」という諦めを超えて

2022年03月18日

この4月27日、紀伊國屋ホール(東京・新宿)において「権利の上に眠るな〜普選、婦選、そして18歳〜」と題する、参政権とりわけ選挙権の重要性を訴える演劇作品の上演準備を進めている。

戦前、市川房枝が苦闘した「婦選運動」(女性参政権獲得運動)の歩みを振り返り、今日では当たり前とされる選挙権でありながら、同時に、自分の一票では何も変わらないという諦めに陥りがちな政治状況に対して、それでも政治参画への第一歩は選挙権の行使にしかないことを改めて訴えたいという思いからである。

「権利の上に眠るな〜普選、婦選、そして18歳〜」のポスター・チラシ

「権利の上に眠るな〜普選、婦選、そして18歳〜」のポスター・チラシまた、市川の婦選運動が核になるとはいえ、演目名の副題にも挙げたように、それだけではない。

彼女は、普通選挙権の「フセン」に「婦人選挙権」の「婦選」をかけて、婦選がなければ普選ではないと、活動を展開する。日本の「近代国家」形成の過程において、男性のみの普通選挙権(1925年)でさえ、まだ100年を経過していない事実がある。女性参政権(1945年)はその20年後、そして、21世紀に入って、被選挙権を欠く18歳選挙権に移行した歴史的な意義を改めて問いかけたいという意図も込められている。すなわち、「選挙権の歴史は、誰が社会を構成しているとみなされるかを雄弁に物語」(企画書)ると言えないだろうか。

さらに、英次ともゑの書き下ろし脚本では、婦選運動の時代を描くために、明治以降の日本社会における女性の地位を象徴する文学作品や女性作家も登場させる。

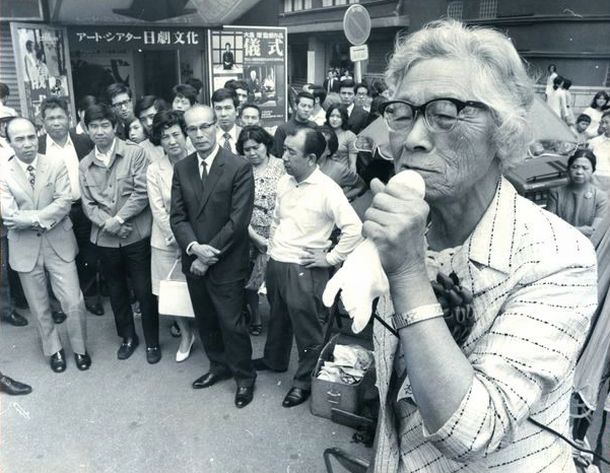

街頭演説をする参院選東京地方区の市川房枝候補(無所属)。(左から)応援の横山ノック、青島幸男、佐藤愛子、金沢嘉市の各氏=1971年6月13日、東京・有楽町の日劇前

街頭演説をする参院選東京地方区の市川房枝候補(無所属)。(左から)応援の横山ノック、青島幸男、佐藤愛子、金沢嘉市の各氏=1971年6月13日、東京・有楽町の日劇前今回の上演企画は、筆者のほんの思いつきから始まった。市川房枝記念会が開催するセミナーで出会った奥山眞佐子さんが、長年、樋口一葉の小説を一人芝居で上演してきた俳優と知り、それなら市川房枝の朗読劇(もしくは一人芝居)はできないだろうかと、持ちかけた。朗読劇なら、たいして費用もかからず、市川記念会の拠点である婦選会館(東京・代々木)の会議室で会員向けにできるのではないかという、浅はかな素人考えだった。

その折、私の母(大森かほる)が、市川生誕100年(1993年)に出版した『市川房枝と婦選運動のあゆみ』(平原社)を奥山さんに渡した。600頁にも及ぶ『市川房枝自伝』はなかなか読みこなせるものではなく、しかも「戦前編」のみの刊行に終わった。新聞や雑誌に掲載された市川の執筆も、何冊かの本にまとめられてはいたが、全てに目を通すのは容易ではない。そこで、市川の生涯を手軽に知ってもらえる小伝があればと、母の発案で出版し、市川記念会に寄付したのだった。

「権利の上に眠るな〜普選、婦選、そして18歳〜」のオンラインでの受付はこちらから

母は政治感覚の鋭い人だった。身内が言うのも口幅ったいが、内心、舌を巻くことも少なくなかった。

男性についての普通選挙法が成立した翌年1926(大正15)年生まれの母は、第二次世界大戦後、初めて女性が参政権を行使できた総選挙(1946年)の時に20歳、自分の母親、祖母(筆者の祖母と曽祖母)と3人揃って投票所へ行ったという話をよく聞いた。

父親(筆者の祖父)は大正デモクラシー期における農民運動の地方リーダーであり、戦後最初の地方選挙では、県議選に出馬した病身の父親を支えて、娘である母が選挙区内を周る立会演説会の前座を務めた。結婚後は、夫の転勤も頻繁だったため、いわゆる「専業主婦」の時期が長かったものの、時折、新聞へ投書したりしていた。

50歳前後からだろうか、「(財団法人)婦選会館」(現在の市川房枝記念会)の講座に通い、日本婦人有権者同盟の会員として、署名集めや集会への参加、国会傍聴などを地道に続けた。さらに、父親の農民運動活動を陰で支えた母親を中心に『母の肖像:山梨農民運動と女たち』(1984年、論創社)をはじめ、在野の女性史研究家として何冊か上梓した。高齢で外出がままならなくなると、家の中を少しずつ整理しながら、市川記念会のバサーに寄付できる品物をまとめることを日課として過ごした。

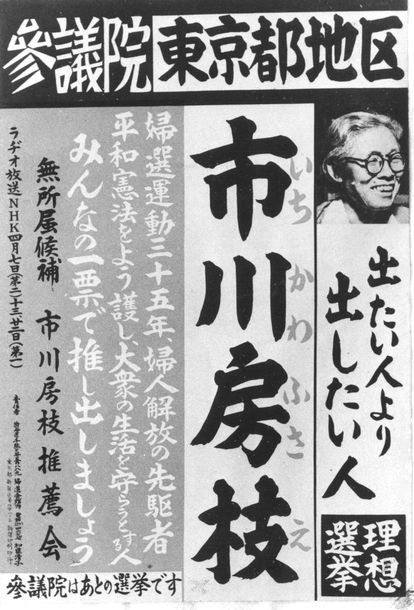

1953年、初めての選挙に作った市川房枝さんのポスター。「理想選挙」の文字が見える

1953年、初めての選挙に作った市川房枝さんのポスター。「理想選挙」の文字が見える筆者は母の勧めで市川記念会の会員になって長いが、理事としての関与は2019年夏からに過ぎない。また、自分の研究領域としてきた社会政策は、政治に大きく左右されるとはいえ、経済的側面への関心も強く、政治学とは異なるので、距離を置いていた。しかし、母を送った後に大きな病を得た筆者は、大学を早期退職後、市川記念会にボランティアの理事として関わるようになった。

そこで市川生誕130年(2023年)を前に、生誕100年に母が執筆した『市川房枝と婦選運動のあゆみ』の残部を、少しでも活かせないかと考え始めた矢先に出会ったのが、奥山眞佐子さんだった。

奥山さんの読後メールは、小伝を刊行した母の想いを見事に捉えていた。活字がこれほど人の気持ちを伝えられるのかと、メールを受け取った筆者が驚くほどだった。今回の演劇上演が、奥山さんと私の出会いから始まったとすれば、それを大きく育てた触媒は、明らかに母の著作であった。しかも、甲府(山梨県)出身の奥山さんは、母の生まれ育った甲府郊外地域(中巨摩郡、現在は甲斐市)への親しみもあれば、理解もより深い。

今回の4月上演企画がまとまるまでには、もちろん紆余曲折があった。

まず、朗読劇もしくは一人芝居という私の思いつきは、市川房枝の婦選運動に対する非難・中傷を本人役に語らせるわけにはいかないという指摘を受けて取り下げた。

また、当初の心づもりとしては、生誕130年に当たる市川の誕生日(5月15日)に近い2023年春の上演を目指していた。ところが、昨年(2021年)10月末に行われた総選挙の低い投票率に愕然とさせられ、次の大きな選挙として今年夏の参議院選挙が控えることから、急遽、計画を

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください