連立政権の20年余を振り返り、政治的課題を追い、令和の連立の姿を提起する

2022年03月19日

38年間の自民党単独の政権が倒れていらい連立政権が常態となった。様々な組合せを経たのち、1999年に自公連立政権が発足(当初は自民、公明、自由の連立)、その後それが定着して20年を超える。選挙権を得た青年が物心つくよりもっと以前から、政治は「自民党が全体を支配し、公明党がそばで支える」という同じ構図の風景が続く。

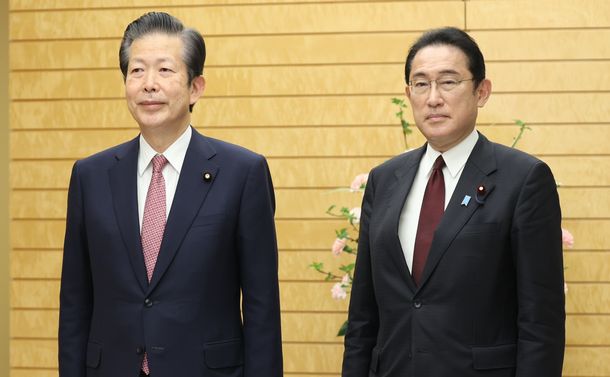

与党党首会談に臨む岸田文雄首相(右)と公明党の山口那津男代表=2022年3月10日午後6時28分、首相官邸

与党党首会談に臨む岸田文雄首相(右)と公明党の山口那津男代表=2022年3月10日午後6時28分、首相官邸平成の30年間が終わって、その時代を顧みる試みが政治学者やジャーナリズムの間で行われてきたが、このところしきりに繰り返されるのは、いわゆる「55年体制」復活、との見立てである。

日経の芹川洋一論説フェローは、「30年たって政党の体制が元に戻ってしまった」(『平成政権史』日本経済新聞出版)とし、東大名誉教授の御厨貴氏は、芹川氏との対談で、この「30年一回り」論に異を挟まず、同調されている(『平成の政治』日本経済新聞出版)。また、慶応大名誉教授の小林良彰氏は、社会党が立憲民主に、民社党が国民民主にとって替わり、維新は新自由クラブのようで、立憲の万年野党化は「55年体制」の再来だと指摘される(「特集ワイド・立憲の万年野党、国民望まぬ 55年体制再来か」毎日2022年1月21日夕刊)。

これらの論者に共通しているのは、公明党への論及が全くないことである。野党の中核として、社公民路線を引っ張り、新進党結成を画策し、細川政権から羽田政権、そして自社さ政権と苦しみながらも自民党を揺さぶった時代の公明党を知っているものにとって、隔世の感がしてならない。与党になって久しい「公明党の功罪」は、どうして論じられないのか。

その意味で、今この『論座』で取り上げられている岡野裕元氏の連載「政党としての公明党」は、大いに注目に値する。このところの私の不審を一蹴する著者の真摯(しんし)な姿勢にひとまずは感じ入っている。

『77年の興亡ー価値観の対立を追って』(出雲出版)

『77年の興亡ー価値観の対立を追って』(出雲出版)先の大戦の敗北が明治維新から77年後、そこを起点にして77年後がちょうど今年に当たる。その「2つの77年の興亡」を、価値観の推移を軸に俯瞰(ふかん)しつつ、戦後20年ほどが経って登場した公明党が、今に至るまでの動きを概観した。保守、革新、リベラルの狭間(はざま)で、大衆救済の旗印を掲げて闘う中道の政治選択を追っている。

本稿では、まず自公連立政権20年を公明党の目線で振り返りつつ、そのプラス・マイナスを具体例を通じて見ていく。さらに、日本の政治にとっての連立政権の課題を追い、令和の連立政権に望む姿とでもいうべきものを提起してみたい。

自公連立政権の20年余は、2009年に民主党に政権を奪われるまでの約10年と、2013年に再度政権に返り咲いてからの10年ほどに二分される。

1999年に公明党が与党入りをした際の「タテマエ」は、自民党政権単独では成り立ちゆかないから、請われるままに支えようということだった。一方、「ホンネ」は上から目線の自民党政治を庶民大衆向きのものに変え、内側からの改革を実行することにあった。

連立政権に向け政策合意し握手する、左から小沢一郎・自由党党首、小渕恵三首相、神崎武法・公明党代表=1999年10月4日、首相官邸

連立政権に向け政策合意し握手する、左から小沢一郎・自由党党首、小渕恵三首相、神崎武法・公明党代表=1999年10月4日、首相官邸しかしその後、政権の脆弱性が露骨に現れ、民主党の台頭を許すことになり、「一度政権をとらせてみたら」との空気が蔓延(まんえん)して、自公政権の崩壊に繋がっていく。下野に際して、党をあげて「なぜ負けたか」を検証した報告(2009年10月)が興味深い。

党社会保障制度調査会(坂口力会長)の報告書によると、「家計が悪化する中で、社会保障の自己負担増を強いられることになった。生活者の声を政治に反映する、という公明党に期待された力を十分発揮できなかったことは反省しなければならない」としたうえで、長きにわたる自民党政治の課題・問題点に対して、公明党の立場から改善を求めてきたが、「大枠の改革を実現するまでには至らなかった」と総括している。

連立当初の公明党の思いが果たせなかった無念さが、極めて率直に伝わってくる。

具体的には、年金、医療、介護、障がい者対応の4つのテーマにおける改革への取り組みの検証が行われているのだが、「失敗である」「反省する」との文言が随所に顔を出す。以下、それぞれ追ってみよう。

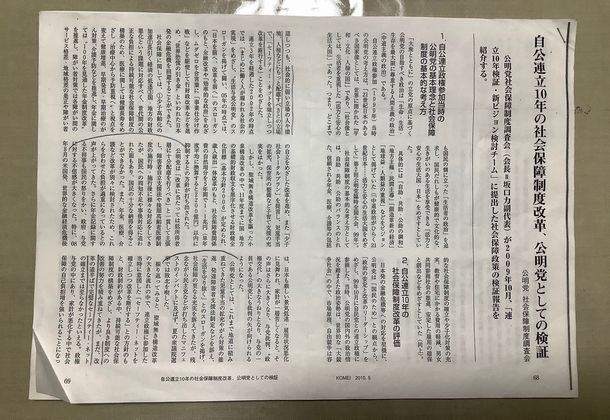

党社会保障制度調査会(坂口力会長)の報告書

党社会保障制度調査会(坂口力会長)の報告書医療では、後期高齢者医療制度における保険料負担をめぐって、「個々の自治体や所得の相違から大幅に保険料が上昇する事態について十分把握されておらず、事後的な対応に追われたことは失敗である」と、明確に認めた。加えて、「新たな保険料負担が生じたという批判を受けることになったことは、事前の国民に対する説明が明らかに不足しており、政府・与党の失敗である」としている。歯切れがいい敗北宣言である。

介護についても、「(介護保険制度が)『予防重視』の名のもとに、要介護認定が厳しくなるなど、給付を抑えることのみに目が向き、国民の意向に応えられない結果となったことは失敗である」と率直な捉え方を示した。

さらに、障がい者対応については、「わが党には、恒常的に障がい者問題に取り組み反映させる機関が(05年4月まで)不在であった」こともあり、「現場の声がキャッチ出来なかったため、大きな制度改正の論議に耐えきれず、役所に主導権を取られた」とある。これほどまでにリアルな反省表現は、政党史の上であまりお目にかからないのではないか。

ここで注目されるのは、少子化対策、つまり子育て対応については触れられていないことだ。この分野は、民主党に敗れた時点でも決して反省の対象ではなく、社会保障全般にあって、公明党が自信を持って推進してきていたことが分かる。

今から3年前、安倍首相は「全世代型社会保障」の構築を掲げて、人口減少と少子高齢化に向けての新たなグランドデザインを作ろうという構想を公にした。これに対して、公明党はいち早く注文をつけた。「中間提言」と言われるものである。

ここでは、年金について、高齢者や女性の就業率上昇を踏まえた上での対策を強調し、パート労働者への被用者保険適用拡大を提唱した。また、在職老齢年金制度をめぐる諸課題の検証も呼びかけた。

医療分野では、後期高齢者の窓口負担割合について、負担能力に応じた対応という観点で慎重な検討を求めていた。介護では、介護予防に取り組む市町村への支援拡充と、介護支援専門員(ケアマネージャー)の処遇改善を要望した。そして、子育て支援にあっては、幼児教育・保育無償化の着実な実施や、待機児童の解消に向けての多様な保育の受け皿整備を要請していた。過去に類例を見ない、世界でも群を抜く急激な変化への対応を求めたことがわかる。

翌2020年に政府は「最終報告」を出している。それを見ると、残念ながら公明党の要求はほとんど反映されていない。75歳以上の医療費窓口負担増について、施行から3年間に窓口での緩和措置をもうけたぐらいしか見るべきものがないのである。それだけ、高齢化に伴う財政対応が困難だということなのではあろう。

そんな中、少子化対応については、目を見張る成果があった。この点について、このほど公明新聞がまとめて発表した「自公連立通算20年ー子育て・教育支援 これだけ拡充 家計の負担軽く」(2-27付け)を見てみよう。

公明党本部

公明党本部

「自公連立通算20年ー子育て・教育支援 これだけ拡充 家計の負担軽く」を掲載した公明新聞

「自公連立通算20年ー子育て・教育支援 これだけ拡充 家計の負担軽く」を掲載した公明新聞具体的には、3歳未満(第三子以降は小学校終了まで)は1人あたり15000円、3歳から中学校卒業までは1万円になった。加えて、「育児休業給付金」は、かつては休業開始前の賃金の25%でしかなかったのが、今では67%(6ヶ月以降は50%)にまでアップしている。

妊娠・出産の経済的不安を軽減する施策も大きな前進を示す。高額の体外受精など「不妊治療」への支援は、連立前はなかった。それを新たに創設すべく公明党が取り組んできた結果、この4月から保険適用が実現する。

子ども1人につき、1回30万円(最大6回まで)の支援がなされるほか、30万円だった「出産育児金」も12万円増額され、42万円となった。母子の健康を定期的に確認する「妊婦健診」も、公費助成が連立前の2回から14回へと飛躍的に拡大した。

さらに特筆すべきは、「教育における3つの無償化」だ。一つは、「幼児教育・保育の無償化」である。すべての3〜5歳児(就学前3年間)と住民税非課税世帯の0〜2歳児を対象に、認可保育所や幼稚園で幅広く実施されるようになった。

二つは、「私立高校の授業料」。かつては支援策はなかったが、今では年収590万円未満の世帯を対象に、年間最大39万6000円まで支援。実質無償化とでもいえるような国の就学支援金を拡充した。また、「大学を含む高等教育」では、住民税非課税世帯などを対象に、返済不要の給付型奨学金や授業料減免などを拡充する形で、無償化された。

以上、「子ども政策」は、公明党が自信を持って自公連立政権下において前進させたといえるものだったことが分かる。一方、民主党に敗れた後に検証した四つのテーマについてはどうだろうか。先に見た「中間提言」の冒頭にある言葉が気にかかる。

「年金・医療・介護等、将来の社会保障のあるべき姿を示す中で、開かれた議論により、安心の全世代型社会保障を構築すべきであり、財政論のみから給付と負担の議論を進めても、将来に対する国民の不安は募るばかりである」という表現は、首をかしげざるを得なかった。国民は、不安が募るばかりだから、何とかして欲しいと思っている。当の政権与党がこの言いぶりでは、いかにも頼りない。

先に見たような反省のあと、3年の雌伏期間を挟んで、再び自公政権が始動して9年が経つ。先の総選挙で自公両党はそれなりに勝った。だが、安堵している場合ではない。

第2次以降の安倍晋三・自公政権、それを継いだ菅義偉・自公政権のもとで庶民大衆の生活がどのように変化したのか、大衆に充足感があるのかどうか、10年前の失敗、反省がどう生かされてきたか、についての再検証が必要だろう。「全世代型」の名の下に、社会保障の目線が「子育て」にシフトし、高齢者が忘れられてはならない。

公明党全国大会を訪れた菅義偉首相と写真に収まる山口那津男代表(右)=2020年9月27日、東京都千代田区

公明党全国大会を訪れた菅義偉首相と写真に収まる山口那津男代表(右)=2020年9月27日、東京都千代田区2年前からのコロナ禍は、連立政権を揺さぶってきた。従来の与野党の枠を超えた国民の生命と暮らしを守る総力戦が求め続けられてきたのだ。蔓延(まんえん)の初期段階での一人一律10万円の特別定額給付金の支給を巡っては、自公両党内でも意思の疎通を欠いたかに見えるチグハグな面が否定できなかった。

過去にも類似の場面があったが、公明党の目線が低いために、ややもすれば自民党とはぶつかりがちだ。ここは政党同士のメンツを捨てて、歩み寄りが必要だと思われる。そもそも同じ政権与党とはいえ、発信力が違いすぎる。自民党には彼我の差の自覚を願いしたいし、公明党には確かな宣伝力と適度な嗜(たしな)みが求められる。

コロナ禍への対応において、公明党の力で実現に至った対策は枚挙にいとまがない。党ホームページから主なものをあげる。

医療分野では、①コロナワクチンの確保と無料接種、妊婦への優先接種、若者の接種機会拡大、②重症化を察知するパルスオキスメーターの配備、③唾液によるPCR検査の実施、④自宅療養者の早期治療に向けた臨時医療施設の増設、⑤治療薬「レムデシベル」の早期承認推進と臨時医療施設での投与、などがあげられている。

生活分野では、①低所得ひとり親世帯などへの特別給付金、②住居確保給付金の対象・期間拡大と再支給、③休業手当を受け取れていない労働者への「休業支給金」創設、④緊急小口資金、総合支援資金の特例貸し付けと返済免除要件の設定、⑤特例貸し付けを限度額まで借り切るなどした困窮世帯向けに、最大30万円の「自律支援金」の支給、などである。

事業者向けには、①雇用調整助成金の特例措置、②売上減の事業者への「持続化給付金」(最大200万円)や「月次支援金」(月最大20万円)、③事業者の賃料負担を軽減する「家賃支援給付金」、④農林漁業者の経営継続へ最大150万円の補助、⑤実質無利子・無担保融資による資金繰り支援、などがある。

こうした対応策は、地方からの声を吸い上げ、政府の担当機関に様々な機会を捉えて要請したり、委員会質問での答弁を引き出したりして、実現を迫ってきたケースがほとんどである。

公明党の「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」を、斉藤鉄夫幹事長(中央左)から受け取る安倍晋三首相(同右)=2020年2月6日、首相官邸、岩下毅撮影

公明党の「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」を、斉藤鉄夫幹事長(中央左)から受け取る安倍晋三首相(同右)=2020年2月6日、首相官邸、岩下毅撮影 外交安保分野において、連立政権時代の両党の行動パターンのモデルとなったのは、PKO(国連平和維持活動)法の制定である。湾岸戦争が始まった1991年1月から、翌92年6月までの1年半にわたる同法成立までの過程は、その後長く両党防衛関係者の暗黙の了解事項となった。つまり、「一国平和主義」から「国際平和主義」への転換という時代認識の一致である。

自公連立政権が樹立する“前夜”の「周辺事態安全確保法」(1999年5月)をはじめ、その後に成立した、「テロ対策特別措置法」(2001年10月)と「武力攻撃事態法」(2003年6月)の三つに、その典型を見ることができる。

「周辺事態安全確保法」の成立の背景には、北朝鮮のテポドンの日本上空通過事案(1998年8月)や、能登半島沖での不審船事案(1999年3月)などがあった。後者では海上自衛隊初の「海上警備行動」が発令され、一気にその脅威が現実化したのである。

当時は、1996年に発表された「日米安保共同宣言」に盛り込まれた「日米防衛協力の指針」(日米ガイドライン)の見直しが、日米間の最大の課題であった。「日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態」としての「周辺事態」をどう定めるかが問われ続け、3年越しで立法化にこぎつけた。湾岸戦争以後の国際情勢認識が、公明党の外交防衛担当者にしっかりと定着していたことを思い出す。

「テロ対策特別措置法」は、2001年9月11日の米国同時多発テロを受けて、インド洋上で動く多国籍軍に給油の後方支援などをしようとするものであった。これには従来からの「巻き込まれ論」に基づく批判の声が起きた。

これに対して公明党は、人道上の見地から後方支援を積極的に行うという立場をとった。紛争の当事者にならぬように、いざというときには撤退するとの条件をつけて、成立に向けて尽力した。「PKO法平和5原則」の応用であった。

「武力攻撃事態法」は、基本的には「有事法制」の枠組みを持つもので、当時の野党第一党だった民主党も賛成に回った。自公民三党の防衛関係議員たちが幾度も集まって協議し、最終的に合意を見た。

その過程は、過去の凍てついた与野党の防衛論議を知るものにとって、まさに時代を画するものに思われた。自民党の石破茂、民主党の前原誠司という両プレイヤーの個性によった点も多かったが、狭間(はざま)に位置した公明党として、感慨深さはひとしおだった。

このように、外交安全保障分野での連立前半での自公政権の取り組みは、匍匐(ほふく)前進さながらにそれなりの成果を上げたといえよう。

安保法制に関する与党協議の冒頭にあいさつする自民党の高村正彦副総裁(右奥から2人目)。その左は公明党の北側一雄副代表=2015年5月11日、東京・永田町の衆院第2議員会館

安保法制に関する与党協議の冒頭にあいさつする自民党の高村正彦副総裁(右奥から2人目)。その左は公明党の北側一雄副代表=2015年5月11日、東京・永田町の衆院第2議員会館その集大成とも言えるのが、「平和安全法制整備法」(「安保法制」=2015年9月成立)であった。私が議員を辞してほぼ2年後で、内外各方面からは、憲法第9条が禁ずる集団的自衛権を「容認」するものとして、批判の渦が巻き起こった。

ただし、この「容認」については「発動新3要件」という厳しい条件がつけられた。具体的には、①日本または他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある、②他に適当な手段がない、③必要最小限度の武力行使にとどまる、という三つの条件を満たす場合にのみ、行使が認められるというものだ。

安倍首相(当時)にとっては、「厳しい条件付き」では十分に満足出来ないものであったと思われるが、永年の懸案に曲がりなりにも道筋がつけるため、「花より実を取った」と言えるだろう。他方、公明党からすれば個別的自衛権の延長戦上のものであり、憲法が許容する限度ギリギリの範囲内と見ることが可能だった。

いわゆる「玉虫色の決着」の側面があったとはいえ、いつ起こっても不思議ではない危機に対応出来る構えをとったことは、連立政治の成果として評価されよう。公明党としては、合意形成にあたり、中道主義の真価を発揮したものと位置付けられる。

「保守、リベラル、革新のいずれの価値観を持った政党が連立を組んでいても、こうはいかなかったはず」という見立ては、決して身贔屓(みびいき)に過ぎることにはならないと思われる。もちろん、この合意の背景に壮絶な自公間の政策協議があったことは言うまでもない。

5年間の小泉純一郎時代(2001-2006年)のあと、第1次安倍、福田康夫、麻生太郎と1年ごとに交代した内閣は、“決められない”政権との悪評もあった。が、そうであるが故に、公明党の存在はそれなりに光った。

私自身が党の座長として関わった「肝炎対策」では、C型肝炎の患者の皆さんから直接幾度も実情を聞いた上で、自公の政策実務担当者による協議会に課題を上げた。肝炎対策弁護団からも意見を聴取し、厚労省当局と課題調整を繰り返した。こうした過程を経た上で、当時の福田首相の政治決断を引き出した。これは今なお当事者から喜ばれ高く評価されている成功体験である。

薬害C型肝炎で議員立法による全員一律救済を表明する福田康夫首相=2007年12月23日、、首相官邸で

薬害C型肝炎で議員立法による全員一律救済を表明する福田康夫首相=2007年12月23日、、首相官邸で 教育基本法の改定(2006年12月)をめぐる自公間協議も、今なお語り草だ。長期にわたる交渉の中で、いわゆる右に偏った自民党文教族に対して一歩も引かぬ対応を示した公明党文教部会には、広範囲な教育現場の声が背後にあった。何度も何度も現場の教師からの意見を汲み取ったうえでの政策実務者間協議での公明の主張は迫力があったと、当の自民党関係者がその“戦後感”を洩らしていた。

ところが、後半の10年、第2次以降の安倍政権が続くなかで、そうした自公の関係は次第に色褪(あ)せていく。個人的には、安倍首相が長期にわたってトップの座にいたことが災いしたとしか言いようがない。「もり、かけ、さくら 」と揶揄(やゆ)される一連の事案は、どう考えても、首相、自民党の驕りと見ざるを得なかったし、河井克行・元法務相夫妻の事件に至っては、自民党丸抱えの犯罪との指摘に抗する術もなかった。

こうした一連のおカネにまつわる問題や強権力を背景にした首相周辺の“荒業”に対して、沈黙を守ってきたかに見える公明党には、「そこまで忖度せずとも」との声が少なくない。連立政権に「安定」が欠かせぬにせよ、「改革」の旗はどこへいったのか、と。

ただ、先に見たように、もう2年以上になるコロナ禍では、公明党の臨機応変の頑張りが目を引く。安倍、菅、岸田文雄と続く自民党のトップのもとで、国交相と厚労副大臣のポストを任せられた公明党は、山口那津男代表を要に衆参60人の国会議員と全国地方議員の総力を上げた連携プレーが功を奏し、存在感を発揮した。中道主義の「改革力」の面目躍如といえよう。

自公連立政権の20年を振り返ると、自公両党間の政策協議が頻繁に行われているうちは、公明党による“ブレーキ”が効く様子がうかがえる。菅首相のもとでは当初、携帯電話料金の引き下げなど、公明党のお株を奪うような生活レベルの提案が矢継ぎ早に繰り出された。連立の“学習効果”の現れと見るむきは少なくなかったが、岸田首相に受け継がれるかどうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください