第三国からの偽情報の流通にどう対処するか。ハイブリッド戦争」にからんで高まる関心

2022年03月23日

ロシアによるウクライナ侵攻は世界と安全保障、外交上の「常識」を大きく揺さぶっている。核大国ロシアによる一方的な現状変更や不誠実な弁明、原発や民間人への攻撃など、第2次世界大戦後に積み重ねられた国際秩序への看過し難い挑戦が続いている。

砲撃を受けたハリコフ中心部の広場とみられる場所。がれきの山が広がっている=ウクライナ非常事態庁のSNSから

砲撃を受けたハリコフ中心部の広場とみられる場所。がれきの山が広がっている=ウクライナ非常事態庁のSNSから 関連して注目されているのが、「偽情報」(disinformation)だ。その定義は多様だが、IT事業者等で構成されるセーファーインターネット協会の「Disinformation対策フォーラム」は「あらゆる形態における虚偽の、不正確な、または誤解を招くような情報で、設計・表示・宣伝される等を通して、公共に危害が与えられた、又は、与える可能性が高いもの」と定義している(「Disinformation対策フォーラム中間とりまとめ」より引用)。

これまで総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会」等を中心に検討されてきたが、最近になって経済産業省の報告書や、笹川平和財団の報告書などにおいて、官民でともに関心が高まっている。安全保障の文脈でも、後述する「ハイブリッド戦争」にからんで、複数の書籍が刊行されるなど関心が高まっている。

あらためて確認しておくと、偽情報は米トランプ大統領選挙やイギリスのEU離脱の可否を問う国民投票で、真偽不明な、しかし候補者や陣営の評判を着実に毀損(きそん)するこの手の情報がSNS上で大量流通したことや、その背後に「スピンドクター」(選挙介入業)を生業(なりわい)とするコンサルティング・ファームや、第三国、とくにロシアや中国の介入が認められたことから、急速に世界中で問題視されるようになった。

ねじ曲げられた「真実」がまことしやかに流通しがちなことから、「ポスト・トゥルース」と言われたり、民主主義の脆弱性を突く手法であることから「シャープパワー」とも呼ばれたりしたことを覚えている人も少なくないはずだ。

stoatphoto/shutterstock.com

stoatphoto/shutterstock.comこうした問題への対処は難しい。そもそも、自由民主主義社会においては、「表現の自由」が強く尊重されるからだ。

表現の自由には、嘘を突く自由や創作の自由も含まれる。それらを一律に規制してしまうならば、自由民主主義社会は自らの価値を自らの手で手放してしまうことになりかねない。日本においても、表現の自由の保障や検閲等の禁止を規定する憲法第21条を中心に、不可逆性を有するため、表現の自由の規制に対しては、経済的な自由と比べて相当程度慎重になるべきだと理解されてきた(「二重の基準」論)。

その一方で、偽情報が人々の政治や社会に対する誤った認識、判断を促し、「世論」や「民意」を歪める危険を有することは論をまたない。偽情報の狙いが、特定の国や勢力を利することである場合は、そうしたリスクはさらに増す。

しかしながら、問題の所在は、この両者の“調停”の実務的な困難さにある。日本も対策の方向性としては欧州などと足並みを揃えることが確認されながら、その実装は遅々として進まないのが現状である。

※ロシアのウクライナへの軍事侵攻に関する「論座」の記事は特集「ウクライナ侵攻」からお読みいただけます。

総務省の2020年2月の「プラットフォームサービスに関する研究会 最終報告書」は、「自主的スキームの尊重」「我が国における実態の把握」「多様なステークホルダーによる協力関係の構築」「プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保」「利用者情報を活用した情報配信への対応」「ファクトチェックの推進」「ICT リテラシー向上の推進」「研究開発の推進」「情報発信者側における信頼性確保方策の検討」「国際的な対話の深化」の10項目の対策を掲げた。

総務省の報告書を受けるかたちで、IT事業者やプラットフォーム事業者が参加するセーファーインターネット協会「Disinformation対策フォーラム」が設置され、筆者も参加してきた。ロシアのウクライナ侵攻前に当面の最終の会合が終わり、近く実質的な最終報告書が公表される予定である。

こうした日本の偽情報対策は、概ねEUなどと足並みを揃える構成になっているが(ただし、ロシアのウクライナ侵攻により危機感を高めた欧州はロシア系メディアの排除といった強力なメディア規制を取り入れつつあり、丁寧な再度の検討が必要だろう)、幾つか実務的な懸念も残る。もっとも懸念されるのは、現状では欧州やアメリカほどの差し迫った脅威には直面していないという評価がなされている点である。報告書は以下のように記す。

「我が国においては、米国や欧州ほど大きな問題には至っていない、というのが関係者間の認識である。特に、米国や欧州では選挙時における他国からの偽情報が大きな脅威になっているところ、我が国では現時点ではそのような大きな問題は生じていない。しかしながら、過去に我が国でも偽情報が問題となった事例は存在する。代表的な事例としては、①災害時、②選挙時、③キュレーションサイト等の問題、という3つの大きな分類が挙げられるが、米国や欧州とは問題となる場面・情報の性質などが異なる点が特徴的である。」(総務省,2020,「プラットフォームサービスに関する研究会における最終報告書」(p.19)より引用)

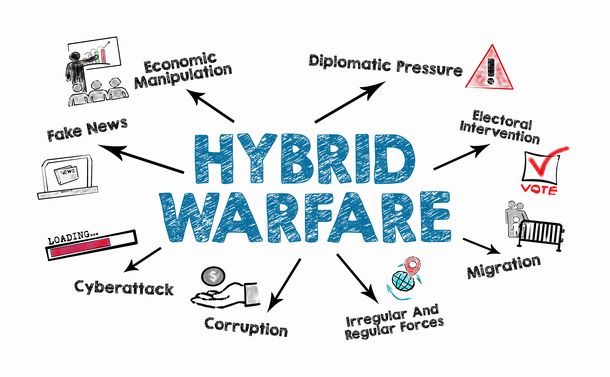

ロシアのウクライナ侵攻においては、ロシア、ウクライナ双方の陣営による「ハイブリッド戦争」が高い関心を持って注目されている。ハイブリッド戦争とは、正規戦や非正規戦、サイバー戦、情報戦などを組み合わせた複合的戦争のことだ。すでに情報戦はもとより、偽情報の拡散や「ディープフェイク」の活用などが認められており、駐日ロシア大使館、RT、スプートニク日本語版(「スプートニク日本ニュース」)のTwitter、FacebookといったSNSアカウントを通じた日本語における発信も大量に認められる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください