自由世界のリーダーとして、米国に求められる平和創出への指導力

2022年03月30日

バイデン米大統領は、インテリジェンス情報に基づきロシアのウクライナ侵攻に繰り返し警告を発してきた。しかし圧倒的な国力を持ち自由世界のリーダーである米国の最大の責務は、そのような暴挙を止めることではなかったか。

バイデン大統領は早々と米国は軍を派遣して介入するつもりはない、と言い放ち、予定されていたロシアのプーチン大統領との首脳会談も侵攻しないことが開催の条件であったとしてキャンセルした。これだけを見れば外交は機能せず、軍事力による一方的な現状変更を許してしまったということになる。

この戦争も戦場で結果が作られるということになってしまうのか。外交が役割を果たし悲惨な人命のこれ以上の喪失を止めることにはならないのか。米国が軍事抑止力をベースに国際社会の平和を維持してきた時代は終わったのか。

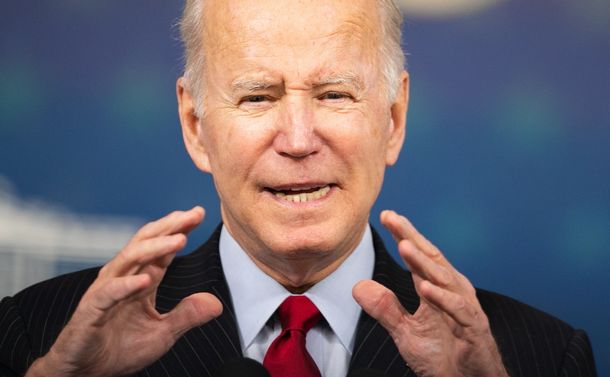

バイデン米大統領=ランハム裕子撮影

バイデン米大統領=ランハム裕子撮影米国は毎年軍事費にGDP比4%前後を投じる圧倒的な軍事大国だ。米国は、平時に欧州とアジアに数万単位の米軍を駐留させ、日常的に訓練を行い、常に戦闘への準備(readiness)を怠らず、第二次世界大戦以来「前方展開」戦略で紛争の抑止をはかってきた。「世界の警察官」と言われた所以だ。

しかし、それだけで米国の抑止力が成り立つわけではない。米国は米国や同盟国の防衛だけではなく、世界の秩序を守るために必要と考える時には、軍事的行動を辞さなかった。冷戦終了後の湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争などは、同盟国との防衛戦争ではなく、「世界の警察官」として侵略の防止、テロとの戦い、大量破壊兵器の拡散防止などを目的に掲げ戦争を戦った。

また、米国の戦略家で対ソ封じ込め政策を唱えたジョージ・ケナンが言うように、全ての紛争に米国が介入する訳にはいかず、適切な「例」において軍事力を行使することにより米国の抑止力に信頼性を与えてきた。

しかし中東の戦争は余りに多くの負担を米国に強いた。その結果、オバマ大統領は「世界の警察官」ではないと言明し、中東から米兵の撤兵を進めた。そして今回、バイデン大統領がウクライナは米国の同盟国ではなく、ウクライナを防衛する義務はないとして、プーチン大統領にも兵力を派遣するつもりがないことを言い放った。

「世界の警察官」でないと宣言する事よりも、米国の抑止力の信頼性が揺らぐ結果となったことが重大事だ。

バイデン政権は、アフガニスタンからの撤退やAUKUS(米英豪の安全保障枠組み)設立に見られる性急さも多くの批判を生んだ。その背景には今年秋に中間選挙を控え、支持率が一向に改善しないことへの焦りがあるのかもしれない。

本来、ロシアを抑止するためには米国の軍事介入をあいまいにしておくことこそが必要だったかもしれないのに、事前に明確に介入しないと言い切った背景には戦争に疲れた米国民の意識を慮る国内的配慮が大きかったのだろう。

NATO本部で記念撮影に臨む(左から)NATOのストルテンベルグ事務総長、フォンデアライエン欧州委員長、岸田文雄首相、カナダのトルドー首相、米国のバイデン大統領、ドイツのショルツ首相、英国のジョンソン首相、フランスのマクロン大統領、イタリアのドラギ首相、EU首脳会議のミシェル常任議長=2022年3月24日、ブリュッセル、代表撮影

NATO本部で記念撮影に臨む(左から)NATOのストルテンベルグ事務総長、フォンデアライエン欧州委員長、岸田文雄首相、カナダのトルドー首相、米国のバイデン大統領、ドイツのショルツ首相、英国のジョンソン首相、フランスのマクロン大統領、イタリアのドラギ首相、EU首脳会議のミシェル常任議長=2022年3月24日、ブリュッセル、代表撮影過去にも、米国の軍事抑止力が揺らいだことが戦争の一因になったのではないかと言われたケースはある。

1950年6月に北朝鮮が38度線を超え韓国に侵攻した背景には、同年1月に米アチソン国務長官が米国の防衛責任は比、沖縄、日本、アリューシャン列島までであると宣言した(アチソン・ライン)のを、北朝鮮金日成主席が米国の戦争参画はないと判断してしまったこともあったのだろう。また、1991年の湾岸戦争のきっかけとなったイラクのクウェート侵攻でも、サダム・フセインは米国の介入はないと米国の意図を読み違えた結果であったと言われている。

米国が「世界の警察官」ではないとして軍事介入にはより慎重になっていく事は容易に想像できるが、同盟国防衛以外には国際秩序維持のために一切軍事力を行使することはないという訳ではあるまい。今後とも自由世界の指導者として「レッドライン」を超えたような事態には軍事介入をするものとみられる。

米国が軍事介入をするかどうかは予め決められているわけではなく、レッドラインをどこに置くのか、レッドラインを超えた時に実際に行動するか否かは個々の状況や国際社会の捉え方、国内政治状況など複合的な要因によるものなのだろう。そして時の大統領の考え方に大きく左右されるのだろう。

NATO(北大西洋条約機構)首脳会議後の記者会見でバイデン大統領は、もしロシアが生物化学兵器を使用した場合は「対応する」と述べたが、生物化学兵器や戦術核兵器の使用が米国の軍事介入のレッドラインとなるかどうかが今後問われるのだろう。

オバマ大統領は、シリア政府の化学兵器使用がレッドラインと述べながらアサド政権の使用疑惑には軍事行動を見送り、トランプ大統領はシリアへのミサイル攻撃に踏み切った。

中国との関係でレッドラインをどこに引くかは極めて繊細な問題だ。台湾について米国は1972年の中国との国交正常化に際して、台湾が中国の一部であるという中国の主張を了知(acknowledge)し、1979年の国交樹立に際しては国内法(台湾関係法)で台湾の防衛に努力することを定めている。

明確に台湾防衛にコミットしているわけではないが、もし中国が台湾に軍事侵攻した場合に介入しないということになれば、中国の覇権を認めるということになりかねず、そもそも米国のアジアにおける存在意義が疑われることになり、現状では米が軍事介入をしないとはとても想定できない。

ロシアのウクライナ侵攻は国際法に明確に違反して一方的に現状変更を行おうとしている戦争であり、これ以上の犠牲と破壊を止めるために米国が指導力を果たすことが重要だ。しかし米国の国際社会において求められる指導力とは、軍事的抑止力や必要な場合に軍事介入をするかどうか、が全てではない。外交で戦争を止めることが求められている。

ポーランドの首都ワルシャワで、ウクライナ侵攻について演説するバイデン米大統領。会場のワルシャワ王宮には1千人近い市民らが集まった=2022年3月26日

ポーランドの首都ワルシャワで、ウクライナ侵攻について演説するバイデン米大統領。会場のワルシャワ王宮には1千人近い市民らが集まった=2022年3月26日もしも米国やNATOが軍事介入すれば、第三次世界大戦となる懸念があることはその通りだし、ウクライナに対する戦闘機の供与やウクライナが求める飛行禁止区域の設定を拒否するのも同じ懸念であることは良くわかる。従って、結果的にはウクライナに対して軍事支援を継続し、一方では最も強力な経済制裁を導入することで対応しようとしている。

NATOの軍事支援の効果もあり、ロシアの軍事侵攻が当初の想定どおりには動いていないことに加え、ロシアの多くの銀行のSWIFT(国際銀行間通信協会)からの排除、中央銀行ドル資産の凍結、石油・ガス輸出の制限、貿易投資の制限といったG7の強力な経済制裁がそれなりの効果を上げていることも事実だ。

けれども、軍事支援と経済制裁だけで戦争が止められるものではなく、大方が予想するように、戦況が膠着状態となり、延々と戦争が続くことになりかねない。これは、西側にとっても容易ならざる世界となるだろう。

欧州の安全保障体制は抜本的に見直されることになる。すでにドイツはおよそ13兆円を積み上げ国防費のGDP比を2%に引き上げることを発表しており、多くの国がこれに続くだろう。東欧やバルト三国などロシアに近接するNATO諸国にはNATO軍の梃入れが行われるし、ロシアが核の使用を仄めかしたこともあり、NATOとロシアの核兵器での対峙は現実となる。

EUは、ロシアからの天然ガスに41%、石油に27%、石炭47%も依存しているため、直ちに輸入禁止にするのは無理であるにしても段階的に減らしていく事としており、米国の禁輸も相まって、エネルギー価格の大幅な上昇を生む。ロシアとウクライナは小麦、肥料、トウモロコシ、ニッケル、パラジウムなどの主要な産地であり、世界的に大幅な価格高騰を生むのだろう。そして核を持つロシアは罰せられないとして、北朝鮮やイランなどが核兵器開発に一層拍車をかける可能性もある。

そう考えると、世界の政治、安全保障、経済のあらゆる面の安定のためにはロシアとの間で停戦と政治的合意が迅速に達成されることが重要になる。勿論、和平合意によってロシアの行動が不問に付されるわけではなく、おそらくプーチン体制の未来を制約することとなる。

G7首脳会合を前に言葉を交わすドイツのショルツ首相(右から2人目)、米国のバイデン大統領、岸田文雄首相ら=2022年3月24日、ブリュッセル、内閣広報室提供

G7首脳会合を前に言葉を交わすドイツのショルツ首相(右から2人目)、米国のバイデン大統領、岸田文雄首相ら=2022年3月24日、ブリュッセル、内閣広報室提供政治合意を可能にするためには幾つかの基本要素が必要になる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください