議員任期、緊急政令、人権制約を1本の改正案にまとめるのは法的にも政治的にも無理筋

2022年04月11日

今月3日、ウクライナと国境を接するハンガリーで、国会議員(一院制、定数199、任期4年)の選挙に合わせて、国民投票が執行された。政府の公式サイト では「Védjük meg a gyerekeket!(子どもを守って!)」と児童保護の意義を大きく謳っているが、実際には親国家主義、親ロシア派の立場で、性的自由に係る西側の価値観、制度の浸透を嫌うオルバン・ビクトル首相(与党・フィデス=ハンガリー市民同盟)が、「学校教育における反LGBTQ」を喧伝し、保守層の票の取り込みを狙って行ったプレビシットに他ならない。公式サイトでは堂々と、国民に「反対投票」をするよう呼びかけていた。

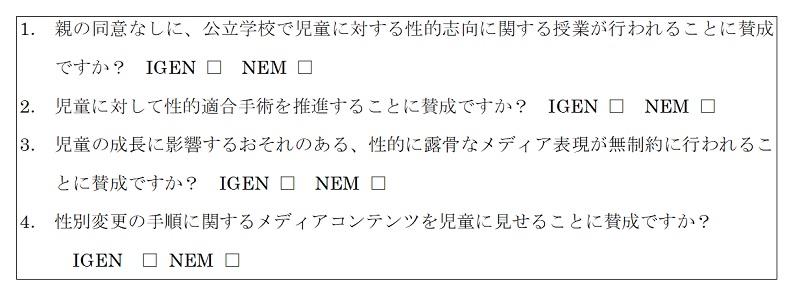

投票案件は、具体的にどのようなものであったか。A4サイズの大きな投票用紙に、次のとおり4つの質問文が書かれていた 。投票は、IGEN(はい)、NEM(いいえ)のチェックボックスのいずれか一方に「×」を入れる方式である。

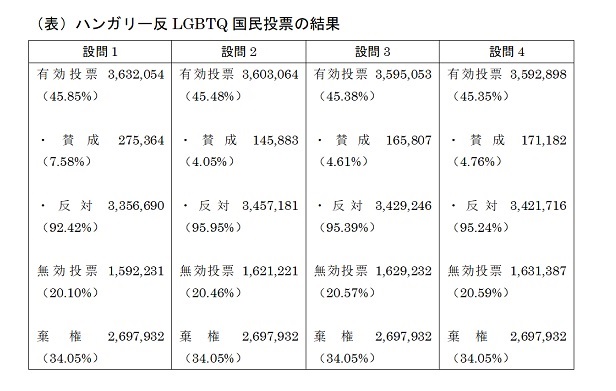

反LGBTQ国民投票の執行には、EUをはじめ、近隣諸国、国内外の人権団体などから反対の声が上がり、2022年に入り、IGEN / NEM の両方のチェックボックスに「×」を入れることにより無効投票を増やそうというキャンペーンが拡がりを見せた。国民投票が成立するためには「有権者総数の過半数が有効な投票をしなければならない」と、最低有効投票率を定めるハンガリー憲法8条4項前段の規定を念頭に置いたボイコット運動である。投票の結果、いずれの項目もほぼ等しく有効投票46%、無効投票20%、棄権34%となり、不成立となった(表) 。有権者の5人に1人が実行した無効投票運動は、功を奏したといえる。

出典:注ⅲのリンク先の情報を元に、筆者作成

出典:注ⅲのリンク先の情報を元に、筆者作成本件が、海外の国民投票の最新の実施例である。投票案件の内容、成立要件の是非もさることながら、もし、これら4項目が児童保護(反LGBTQ)という大義の下、「一括」で問われていたならば、各設問の賛成投票数、反対投票数のわずかな較差を明らかにすることはできなかったであろう。投票案件が何であれ、たとえプレビシットであれ、「個別投票制」の意義を改めて噛み締めている次第である。投票用紙は1枚だが、個別投票が成立している例である。

日本に目を転じれば、国民投票に付される「憲法改正案1本の大きさの問題」に該る。しかし、衆議院憲法審査会で昨今精力的に議論されている緊急事態条項に関しては、この点が意識されているようで、実はされていないのではないか。今回は、この点を掘り下げたい。

憲法改正の手続きを定める憲法96条1項は「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と、2項は「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定する。

しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください