皇族復帰案で注目の旧宮家当主が語る皇族の暮らし、昭和天皇の思い出、上皇との交流…

2022年04月13日

2021年末に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告書が提出された。皇室の将来に直結する話題でもあり、多くの人々の耳目を集めた。そこに、「旧宮家の男系男子が養子として皇族復帰する」案が含まれていたことが、もっとも話題となった(朝日新聞2021年12月23日「将来の皇位継承、示さず 女性皇族、結婚後も皇族に・旧宮家の男系男子、復帰も 有識者会議、最終報告」)。

この旧宮家の皇族復帰案で懸案とされるのは、そもそも復帰する人物が存在するのかである。あまりにセンシティブな話題であるためか、匿名ですら語ることが難しく、ましてや実名で発言することは憚られた。

そこに、実名で、

「天皇陛下に復帰しろと言われ、国から復帰してくれと言われれば、これはもう従わなきゃいけないという気持ちはあります」

と語る人物が現れた。

発言の主は伏見博明氏である(以下、敬称略)。1947(昭和22)年に皇籍離脱するまで、伏見宮博明王と名乗っていた、れっきとした「旧皇族」である。当事者が皇籍復帰に前向きな発言をしたのだから、衝撃的だった。

筆者は、この発言が出たその場に、まさに居合わせた。

伏見博明氏近影。明治天皇が愛された五葉松と(伏見記念財団提供)

伏見博明氏近影。明治天皇が愛された五葉松と(伏見記念財団提供)博明王は1932(昭和7)年に誕生した。伏見宮家は皇籍離脱した11宮家の「宗家」「本家」とも位置づけられる。その伏見宮家第24代当主である。皇籍離脱した他の10宮家の当主は既に鬼籍に入ったため、皇籍離脱の場に居合わせた旧宮家当主としては、最後の一人である。

筆者を含むチームでは、その聞き取りを2019年末から行っていた。2020年初頭から新型コロナの感染状況が拡大したことが影響して一時中断したが、その後、2020年10月から再開し、2021年9月まで計10回、実施した。

話を聞くにあたり、歴史の証言として、皇族時代の暮らしぶり、近親者や昭和天皇の思い出、戦後の皇籍離脱、その後の会社員生活、今なお続く上皇との交友など、誕生から平成までの足跡を語ってもらった。聞き取りを書籍化するにあたり、秘蔵写真も提供してもらった。

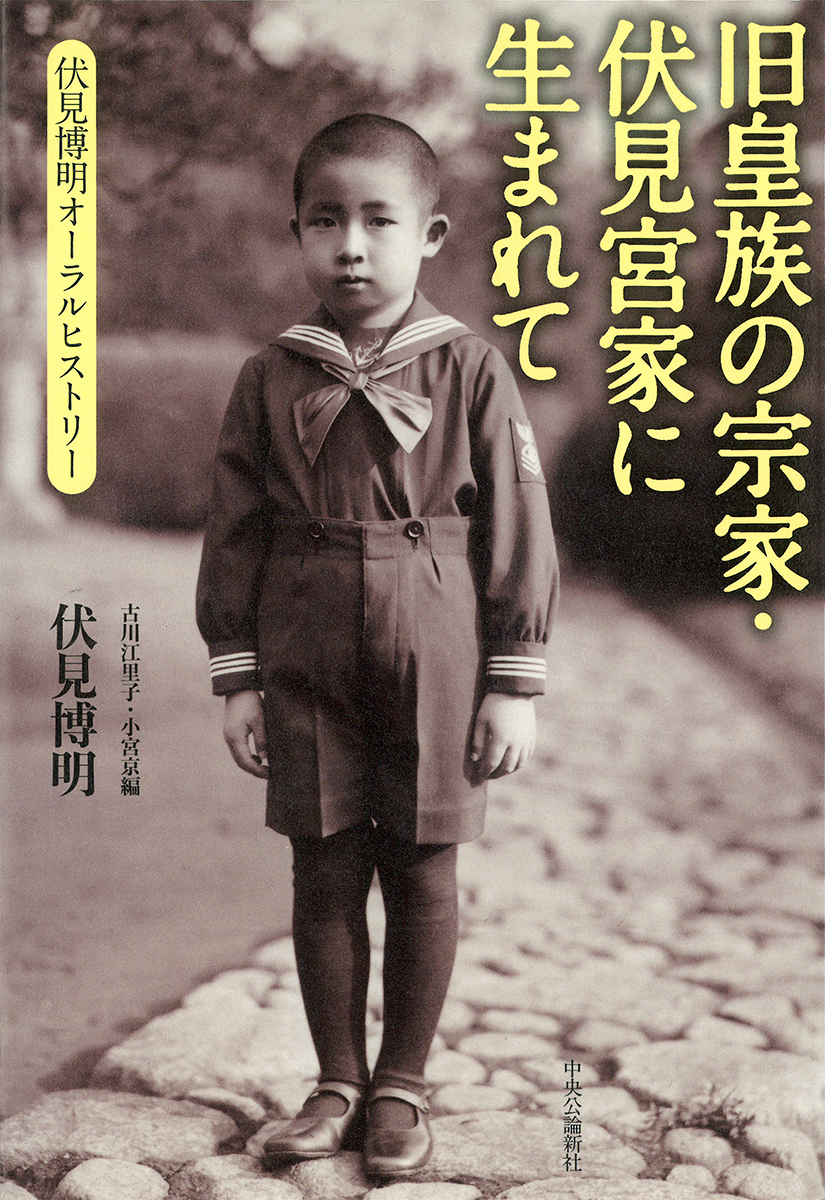

そして完成したのが『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見博明オーラルヒストリー』(中央公論新社、2022年1月)である。もちろん前出の発言も含まれている。 本稿では、聞き取りの舞台裏を交えながら、その証言を紹介したい。以下、出典を記さず「」を付けた部分は、同書からの引用である。

『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見博明オーラルヒストリー』(中央公論新社、2022年1月)

『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて 伏見博明オーラルヒストリー』(中央公論新社、2022年1月)明治以降、賀陽宮家や東久邇宮家など、新たな宮家がたてられた。その源流は伏見宮家に辿り着く。歴史的にも、家系的にも、非常に重視された。それを踏まえ、「もうひとつの天皇家」と呼ばれることもある(浅見雅男『もうひとつの天皇家 伏見宮』ちくま文庫、2020年)。それだけに、伏見の語る皇族としての日常は、想像を遥かに超えている。

一例をあげよう。

紀尾井町にあった伏見宮邸は、現在のホテルニューオータニを含む、約2万1000坪の広さを誇った。

各宮家の邸宅の写真を探したところ、朝鮮の李王家の邸宅や(同書に掲載)、その他の宮家の邸宅は、門から建物が見えている。ところが、伏見宮邸はどれだけ探しても、正門と建物が別の写真しか見つからなかった。

冷静に考えれば、当たり前だった。なにしろ、「正門から玄関まで、歩くと三、四分かかったんじゃないかな」というのだから、正門と建物を一枚の写真に収めるのは土台無理な話であろう。結局、伏見宮邸の全貌を把握する写真や図面が見つからなかったため、伏見が記憶する邸内の様子を描いてもらい、収録した。

伏見宮邸には、祖父の趣味である蘭を栽培するために、4棟の温室があった。4部屋ではなく、4棟である。ついでながら、ニューオータニの有名な庭園は、当時とはほとんど別物だとも。

実は、2020年3月の聞き取りを実施する際に、ニューオータニの庭園を回りながら、現在と過去の比較をしてもらう予定だった。残念なことに、コロナの感染拡大により、聞き取りそのものが中止となった。

閑話休題。

紀尾井町の本邸だけでなく、家族の一人一人が別荘を持っていた。車も一人一台で、運転手もそれぞれついた。使用人は70名に及ぶ。邸宅や温室やらを維持するには大人数が必要だったのだろう。

それだけ広大な邸宅ともなると、食事の際に困ったことが発生する。食卓に届くまでに3名の女中が交代で運ぶのだが、その間に熱い食べ物もすっかり冷めてしまうのだ。結果として、伏見は熱い食べ物が苦手となった。

皇族には大きな責任も要求された。

広い邸宅で、皇族の男子として、親きょうだいとは離されて、一人で育てられた。それは「誰にも頼らず一人で決断できる」ことを期待されたからだった。

皇族としての教育は幼い頃から始まる。7歳の時に、病院へ慰問に行ったりもした。その頃から乗り物では絶対に寝ないという習慣がついたという。日の丸を振ってくれる人々や、駅で敬礼する駅長に、寝た姿を見せてはならないからである。

幼い頃から、皇族としての責任を意識せざるを得ない環境に置かれたのである。

1943(昭和18)年に叔父である伏見博英が戦死したことが伝わった時、祖父の博恭王以下、伏見宮家は「宮家としての役割を果たした、当然と受けとめ」た。もし戦争が続いていたならば、「海軍の宮家」に生まれた伏見は、航空母艦に乗ることになっただろう。出征すれば、航空母艦は真っ先に狙われることになるから、叔父のように戦死する可能性も高かった。

それこそが、皇族の男子に求められる責務であった。「天皇をお守りする、そのために宮家がある」のだから。

家族の思い出にも触れておこう。

祖母の経子妃は、徳川慶喜の九番目の娘に当たる。母の朝子妃は、五摂家の一条公爵家の出身だった。実に華麗なる家系である。

伏見宮博恭王=1944年撮影

伏見宮博恭王=1944年撮影博恭王は、伏見宮家が「海軍の宮家」になる先鞭をつけた。元帥海軍大将であり、軍令部総長としての活動は著名である。昭和史に関心のある方ならば、名前を聞いたことがあるだろう。軍令部総長時代のことは語られているが、戦時・戦後の様子は、現在に至るまでほぼ言及されていない。これまで知られていなかった、その博恭王の日常も語られている。

戦争に関しては、海軍の艦船が沈められ、それが大本営発表とは違っていたこと。その折の博恭王の行動を目撃したこと。さらに、敗戦後に戦犯として責任を追及されることを恐れていたこと、などに触れた。

祖父の思い出話が、そのまま昭和史の証言として貴重な価値を有している。

敗戦から一年経った1946(昭和21)年の夏、博恭王は亡くなった。弔問には昭和天皇が訪れた。伏見が伏見宮家を代表して対応した。そして、伏見宮家第24代当主となった。

伏見宮家第24代としてすぐに直面したのが、1947年の皇籍離脱であった。

経済的な面でも苦境に陥るため、悲嘆にくれる年輩の皇族もいた。だが、伏見は違った。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください