NATO陣営の後手に回る武器支援と誤算の多い対露制裁が招いた不幸

2022年04月19日

4月18日、ロシア軍のウクライナ東部への攻撃は一段と激しくなり、ゼレンスキー大統領の首席補佐官は対ロ戦争が「第二フェーズ」に入ったと宣言した。米バイデン政権を中心とするNATO(北大西洋条約機構)諸国は、その約1週間前にウクライナへの軍事支援を増やすとともに対ロ経済制裁の強化を発表したのだが、すでにロシア軍がウクライナ東部のマリウポリを制圧する段階でのこともあり、遅きに失した感は拭えない。

マリウポリ Vladyslav Babenko/shutterstock.com

マリウポリ Vladyslav Babenko/shutterstock.comバイデン政権これまで、西側諸国が一致して最大限の経済制裁をしたかのような発表を続け、プーチン政権崩壊は時間の問題と言わんばかりの自身満々の雰囲気だった。だが、今になって対ロ経済制裁を強化するというのは、ロシアへの制裁が有効ではなかったことを示唆しており、今後はバイデン政権による発表の何が真実なのかに、フィルターをかけてみる必要も出て来た。

ルーブルの対ドルレートは本稿執筆時点(4月19日)で81ルーブルで、もはやウクライナ侵攻前のレベルが定着しつつあり、為替相場のレンジも狭く安定的になっている。制裁強化策としてロシア最大のズベルバンクをSWIFT(国際銀行間通信協会)から外すという具体策が発表された後も、ルーブルの急落は起こっていない。

ウクライナ侵攻当初は70%だったプーチン大統領の支持率は4月の第1週には81%に上昇しており、ロシア国内で西側メディアが報じるような政権打倒の動きが出てくる雰囲気は今のところ感じられない。過去の東欧諸国のクーデター等の背景には、米CIAの存在があったが、これもいまだ機能していないということだろう。

ゼレンスキー大統領はNATO諸国の武器支援を前提に、マリウポリのウクライナ軍が全滅した場合には停戦協定は中止だという強気の発言をしている。しかし、西側メディアや専門家の中には、プーチン大統領が5月9日の対独戦勝記念日に「勝利宣言」するつもりだという“風評”を報じ始めている。プーチン大統領ははたして勝利宣言に踏み切るのだろうか。

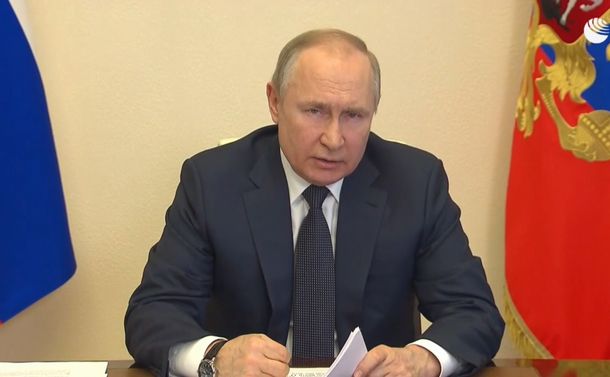

ビデオ会議で、ウクライナ侵攻を正当化しつつ、西側を非難するロシアのプーチン大統領=ロシア国営ノーボスチ通信が動画サイト「RUTUBE」で配信した動画から

ビデオ会議で、ウクライナ侵攻を正当化しつつ、西側を非難するロシアのプーチン大統領=ロシア国営ノーボスチ通信が動画サイト「RUTUBE」で配信した動画から 4月13日に発表されたCNBCの世論調査によると、バイデン大統領の支持率は38%と過去最低を更新、不支持率は53%と半数を超えた。主な理由はインフレを抑止できない経済政策への不満だが、背景にはウクライナ紛争への対応の不十分さがある。

しかも、アメリカの世論はプーチン大統領を強く嫌っていても、ウクライナ紛争よりも国内問題の解決の方が重要だとする基本的な見方を終始一貫して変えていないため、バイデン政権としては、現実問題として米軍を動かすという方針を出し難いのも事実だろう。

こうしたなか、夏の中間選挙に向けて、民主党は焦りを募らせている。バイデン政権は「ウクライナよりも国内政治にフォーカスを」と、バイデン大統領の選挙陣営世論調査担当が言い出す始末だ。

4月14日にはロシア海軍の黒海艦隊旗艦である「モスクワ」が沈没。米国防総省のカービー報道官は同日のCNNの番組で「ウクライナが対艦ミサイルで撃沈したとみられる」旨の見方を示し、瞬く間に世界に伝わった。

ところが、翌15日の米海軍メディアは、第2次世界大戦時の軍艦がニューヨーク州北部の保存場所で気象現象により沈没しかけている旨をトップ記事で報じる一方、ミサイル巡洋艦モスクワの沈没については「Russian Military’s damaged Black Sea flagship sinks」とローキーの見出しで、記事内容も「沈没の真相はまだ確定できていない」と報じただけだった。

この微妙な差異は何を示唆するのか? 米国民の間に厭戦気分が根強いのと対照的に、米軍の内部には「バイデン政権はロシア軍のウクライナ侵攻直前における抑止力の発揮に失敗した」との不満がある様子が透けてみえる。

ここでの「抑止力」は、日本などで普段使われる平時の戦争抑止力ではなく、紛争前夜における領土防衛のための抑止力のこと。「Direct Deterrence」と呼ばれ、味方の軍事力が強いこと、超大国としてバックアップしていることを目に見える形で示し、敵の戦闘意欲を失わせることを言う。

「Direct Deterrence」としては、1982年にレーガン政権が西ドイツ(当時)に中距離核ミサイルとクルーズミサイルを配備して、NATO側がソ連(当時)側のミサイル攻撃力と同等となったことを見せつけ、冷戦終結への道筋をつけたとされる事例がよく知られている。

また、1996年には、クリントン政権が第3次中台危機にあたり、2隻の空母打撃群を台湾海峡に送り、その後、中国のミサイル発射がストップした。対ロシアでは、2008年の南オセチア紛争時に、ブッシュ政権が空軍の輸送機をグルジアの首都トリビシの空港に着陸させたまま動かさず、ロシアの攻撃を抑止したという例もある。

つまり、これは“世界の警察”であった米国の十八番(おはこ)だったのだ。

しかし、バイデン政権は「米軍を送れば第3次世界大戦になる」として、それをやらなかった。例えば、当時300人の米教育兵がウクライナ国内にいたのだから、彼らを救援する名目で輸送機をウクライナ領内に送り、そのまま駐機させれば、第3次世界大戦になることはなく、ロシア軍の侵攻にブレーキをかけたかもしれない。

米軍関係者にすれば、こうしたウクライナでの“失態”は、昨年8月15日のアフガニスタンからの撤退の失敗に続くものだ。ロシアが相手なだけに「恥」という意識がいっそう強いのではないか。

こうした米軍関係者の思いは当然、ホワイトハウスにも伝わっているだろう。ゼレンスキー大統領がジョンソン首相のキーウ訪問の後、バイデン大統領の訪問を要請したにもかかわらず、米政府がそれを拒否した背景には、政権が世論の受け止めを心配したことのほか、訪問しても米軍を動かす等の起死回生策を打ち出せないというジレンマがあったようだ。

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2022年4月11日、ワシントン、ランハム裕子撮影

ホワイトハウスで演説するバイデン米大統領=2022年4月11日、ワシントン、ランハム裕子撮影ロシア側の発表によると、3月22日段階でロシア兵の死者は1万人、負傷者は1万6千人だった。ウクライナ側は同じ時期にロシア兵の死者は1万5千人と発表している。これまでロシアの攻撃目標は、①キーウ周辺(北のチェルニホフを含む)、②ハルキウ周辺、③東部のドンバス地域から地中海沿岸(オデッサ)にかけて、の3カ所だが、西側メディアによるロシア軍の被害に対する報道のほとんどが①キーウ周辺だったことから考えて、ロシア兵の死者や負傷者は①に大きく偏っていたと予想される。

それにしてもロシアはなぜ、キーウから撤退したのか。ロシア軍のウクライナ侵攻の直後、AEI(アメリカン・エンタープライズ・インスティチュート)のフレッド・ケーガン氏は「ロシア軍がゼレンスキー政権を屈服させるとの政治目的を、キーウ破壊という軍事目的に優先させることのリスク」に言及したが、まさしくこのリスクが現実のものとなったと筆者は見る。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください