核兵器を持つ強権国家・ロシアの蛮行で揺らぐ国際情勢に現憲法は対応できるのか……

2022年05月02日

ロシアによるウクライナ侵略は、冷戦後の国際秩序に対する挑戦であり、民主主義諸国は核兵器を持つ強権国家・ロシアの蛮行をどう抑え込むのか、その力量が試されている。

日本でも、この事態にどう向き合うのか。戦後日本の屋台骨となってきた日本国憲法は、この国際情勢に対応できるのか。そんな論議が浮上している。5月3日の憲法記念日に合わせて考察してみよう。

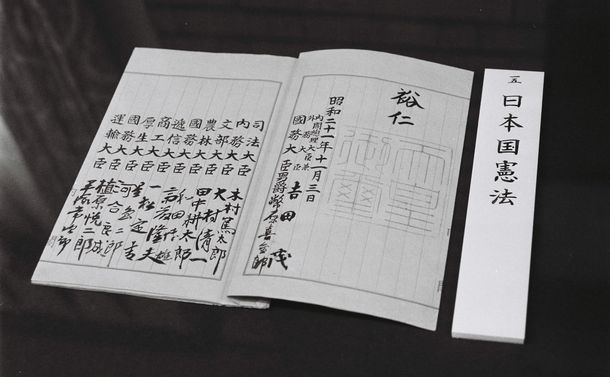

日本国憲法の原本

日本国憲法の原本 ウクライナ危機と日本国憲法をめぐって、政界ではこんな応酬があった。

共産党の志位和夫委員長が「プーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が憲法9条」と発信した。それに対して、安倍晋三元首相が「空想の世界にとどまって思考停止」と批判、志位氏側が反論した。

志位氏としては、戦争放棄を定めた憲法9条が歯止めになってきたから、日本は戦争をすることなく平和な時代を送ることができたと言いたいのだろう。一方、憲法改正をめざす安倍氏は、日本の平和は憲法9条ではなく日米安保体制によって維持されてきたというのが持論だから、志位氏の考えは「空想」だというわけだ。

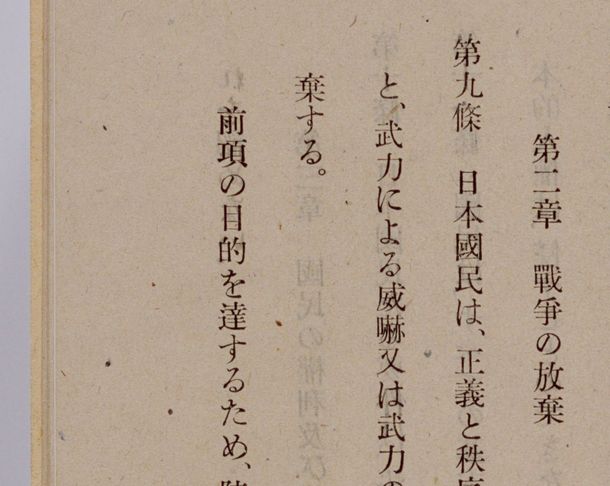

日本国憲法の第9条。1946年11月3日に公布された原本(国立公文書館提供)から

日本国憲法の第9条。1946年11月3日に公布された原本(国立公文書館提供)からその原因は憲法か、安保か――。

東西冷戦末期の1980年代から約40年、日本の政治・外交を取材してきた経験から平和が続いた背景を探ると、

①憲法9条によって日本が海外で武力行使することが禁じられ、防衛力整備も抑制的だった、

②日米安保条約によって日本が「盾」、米国が「矛」の役割を担い、海外からの武力行使に対する抑止力が機能した、

③日本国民が勤勉に働いて戦後復興を成し遂げ、海外への経済協力を進めて「国力」を上げた。その結果、「平和国家」としての評価を高めた、

という重層的な原因があると思う。

憲法が戦争への歯止めになったとともに、日米安保による抑止力と国民の努力による国力向上も、それぞれ平和に貢献したというのが現実ではないか。以下、具体的に振り返ってみよう。

まず、憲法9条が自衛隊の海外派遣の歯止めになってきた点である。朝鮮戦争(1950~53年)では、自衛隊の前身の警察予備隊や保安隊の派遣は政治課題にもならなかった。ベトナム戦争(1955~75年)でも、自衛隊派遣の議論は進まなかった。

「歯止め」を表す象徴的な出来事がある。1987年、イラン・イラク戦争でペルシャ湾に敷設された機雷除去について、米国が中曽根康弘首相に協力を要請。外務省は官房長官だった後藤田正晴官房長官に自衛隊の掃海艇を派遣するよう求めた。

これに対し、護憲派の後藤田氏は「どうしてもやりたいというならやってみろ、必ず俺が止めてやるから」と語って派遣を阻んだ。後藤田氏は当時、「ここで自衛隊を出すことを認めれば、本格的な派遣につながってしまう」と話していた。「アリの一穴」を懸念していたのである。

その後、1991年の湾岸戦争でも米国から自衛隊の派遣を求められ、派遣のための国連平和協力法案が国会に提出されたが、当時の社会党などの反対で廃案となった。代わって1992年には宮澤喜一内閣のもと、国連平和維持活動(PKO)協力法が成立。自衛隊がPKOに参加する形でカンボジアに派遣された。創設以来初の海外派遣である。その後、米国によるイラク戦争を受けて、2004年には自衛隊がイラクのサマワに派遣された。

自衛隊の海外派遣の枠が広がるたびに、憲法論議が続いた。そのなかで、第2次安倍政権は集団的自衛権行使を一部容認する安全保障法制を推し進めた。米軍が攻撃を受け、日本の存立を揺るがす事態になる場合は、自衛隊が敵軍に武力行使することを認めるという内容である。海外での武力行使を禁じている憲法9条に違反するという議論が高まったが、安倍政権は安保関連法案の採決を強行し、新たな安保法制が整備された。

与党などの賛成多数で安保関連法が可決・成立した参議院本会議=2015年9月19日

与党などの賛成多数で安保関連法が可決・成立した参議院本会議=2015年9月19日自衛隊が米国の戦争に動員されれば、戦闘に巻き込まれて武力行使につながる恐れがあった。そこで、憲法9条は自衛隊派遣の「歯止め」としての役割を果たしてきた。ところが、安保法制によって、海外での武力行使に風穴があいた。さらに、改憲勢力は自衛隊派遣を拡大する方策を探っている。ウクライナ危機を受けて、紛争地への武器供与や停戦後の自衛隊派遣なども、今後の憲法論議の焦点となってくるだろう。

次に、日米安保条約についてだ。同条約の抑止効果によって、日本が戦争をせずに済んだことも確かだろう。例えば、中国が沖縄県の尖閣諸島に軍隊を進めることができないのは、米国が「尖閣諸島は日米安保条約の対象地域」と繰り返し、中国が侵攻すれば安保条約に基づいて米軍の出動があり得ると表明しているからである。ロシアや北朝鮮に対しても日米同盟による抑止力が効いていることは明らかだ。

もっとも、日米安保体制は、日本が米国に「一方的に守ってもらっている」わけではない。日本は米軍基地を提供し、在日米軍の駐留経費も負担している。日本の領土が侵害された場合は「個別的自衛権の行使」として自衛隊が対応するのも当然のことである。日米同盟は、自衛隊と米軍の役割分担による協力関係であることを忘れてはならない。

そうしたなか、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍拡などへの対抗措置として、「敵基地攻撃能力」(自民党は「反撃能力」と名称変更)を備えるべきかが今、議論となっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください