「女性のための政治スクール」30年の歩みから考えるジェンダーと政治【2】

2022年05月08日

元参院議員の円より子さんが1993年に「女性のための政治スクール」を立ち上げてから来春で30年。多くのスクール生が国会議員や地方議員になり、“男の社会”の政治や社会を変えようと、全国各地で奮闘してきました。平成から令和にいたるこの間、女性に代表される多様な視点は、どれだけ政治に反映されるようになったのか。今もこのスクールを主宰する円さんが、「論座」の連載「ジェンダーと政治~円より子と女性のための政治スクールの30年」で、スクール生や自身の経験をもとに、現状や課題、将来の展望などについて考えます。(論座編集部)

※連載記事は「ここ」からお読みいただけます。

「女性のための政治スクール」の開校式で話す円より子さん=1993年2月3日、東京都港区

「女性のための政治スクール」の開校式で話す円より子さん=1993年2月3日、東京都港区細川護煕・元首相が1992年に結党した日本新党が、日本の政党で初めて、党則にクオータ制度を盛り込み、党の意思決定機関の2割に女性が起用されることになった経緯は前稿「ウクライナ侵攻は男の顔をしていた~ジェンダー平等で平和・自由な世界を築けるか…」で書いた通りだ。候補者へのクオータ制の適用はかなわなかったが、代表の細川さんも党も、女性の候補者を出すことには熱心で、この人と思う人の説得を続けていた。

といっても、女性であれば、誰でもいいというわけではない。今でいうジェンダー平等を理解し、平和や平等、自由、公正な社会の実現に寄与したいという思いを持つ、世襲ではない人に議員になってほしい。そんな人たちを育てるための“スクール”をつくろう――。そう私は思いたった。

この提案はすんなり受け入れられ、私が事務局長として仕切ることになった。

私が目指すスクールは日本新党のためのものではなく、この国の人々の命と暮らしを守る議員を超党派で育てるというものだった。そこで、「スクール生を選挙などの党勢拡大のために使わない」「どの党から出馬しても自由」「講師は各界から呼ぶ」という条件を認めてもらった。また、世襲議員でない議員を増やすという主旨から、男性でも、地盤、看板、鞄(資金)はないが、志はあるという人は対象とした。

要は、志と思いがあれば、年齢にも性別にも党派にもこだわらないスクール。とはいえ、女性のほうが政界進出へのハンディが大きいこと、ただでさえ少ない女性議員をなんとか増やしたい思いから、100以上のネーミングを考えた末、「女性のための政治スクール」を選んだ。

150人が入る党本部のホール、スタッフ、電話を貸してもらえることになり、1992年秋に“開校”の準備に入ると。メディア各紙が取り上げたこともあり、党本部には申し込みの電話が殺到。その数1400。定員は100を想定していたため、急きょレポートを課すことにした。

クリスマスまでに、女性495人(80%)、男性123人(20%)の合わせて618人からレポートが届いた。年末から正月にかけて、スクールの校長をお願いした加藤タキさん、日本新党政策副委員長の安藤博さんらの審査員で必死に読み、本科生70人、公開講座生70人までしぼった。女性は120人、男性は20人だった。

「女性のための政治スクール」の開校式に出席した加藤シヅエ名誉校長(右)と加藤タキ校長=1993年2月3日、東京都港区

「女性のための政治スクール」の開校式に出席した加藤シヅエ名誉校長(右)と加藤タキ校長=1993年2月3日、東京都港区1993年2月3日、いよいよ開校である。党のホールはスクール生とメディア関係者であふれかえった。名誉校長の加藤シヅエさんが元気に挨拶(あいさつ)をしたが、実はシヅエさん、年末に大腿骨を骨折していた。「年寄りとは思っていない」とおっしゃるものの、なにせ95歳だ。周りは心配したが、ご自身は意気軒昂。

「日本の長い歴史の中に、特筆すべき女性の進出の突破口が開かれたという意味で、大変今日はおめでたい日です」から始まり、

「女性の進出とは、ただ、目立つところにぞろぞろと繰り出してパフォーマンスをして、目立てばいいというものではありません。内容が評価されるものでなければなりません」

「一人の人間が、どんなに小さな人間であっても、世のため、人のために、お役に立ちたいという気持ちが燃え続けている限り、その人の力に応じた経歴がついて歩いてくるのです」

など、心にズシリと響く、重い言葉が続いた。

シヅエさんは第二次世界大戦中、この国で「産めよ、殖(ふ)やせよ」の国策がとられていた時代に、避妊具を手作りし、避妊を望む全国の女性たちに送っていた。家の窓ガラスはしょっちゅう割れていたという。「非国民と怒鳴って、石礫(つぶて)を投げる人たちがいましたから」。

戦後、17歳で結婚した男爵だった夫との離婚がようやく成立し、後に労働大臣になる加藤勘十と再婚、タキさんを産んだばかりだったシヅエさんは、日本を占領した連合軍総司令官だったマッカーサーから、「女性の生き方を変えよう、良くしようと活動しているあなたが、なぜ立候補しないのか」と言われて1946年4月、女性が参政権を得た戦後初の衆院選に出馬。39人の女性当選者の一人となり、その後28年間、国会議員を務めた。

彼女もまた、難破することを恐れず、荒海にこぎだした一人だったのだ。

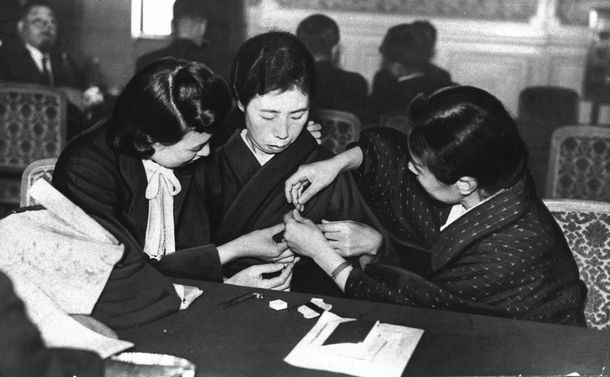

第90特別議会召集日の1946(昭和21)年5月16日、議員バッジを付け合う女性代議士たち。左が山口シヅエ議員=東京都麹町区永田町

第90特別議会召集日の1946(昭和21)年5月16日、議員バッジを付け合う女性代議士たち。左が山口シヅエ議員=東京都麹町区永田町スクール1期の開講中の93年6月9日、皇太子殿下(現天皇陛下)と小和田雅子さん(現皇后陛下)の結婚の儀が行われた。その9日後の6月18日、宮沢喜一首相は内閣不信任案の可決を受けて衆議院を解散。私も衆院選の真っ只中にほうりこまれた。常任幹事会のメンバーで政策委員や党の機関紙「コムネット」の編集長でもあった私だが、参院議員だった細川さんと小池百合子さんが衆議院選に出ることになり、組織委員長兼選対本部長に任命されたのだ。

宮沢喜一総理が衆議院を解散した18日は、東京都議選の告示日だった。日本新党公認の田端清さんの渋谷区神宮前の事務所は自宅から近い。娘の忘れ物に気づいた私が、小学校までそれを届け、田端事務所の出陣式に駆けつけると、野田佳彦さん(後の総理)ら田端さんの松下政経塾の先輩たちが、応援に来ていた。

彼らとの話題は、自ずと宮沢内閣への不信任案に。本来、否決されるはずの不信任案がそうはならず、解散になるのではということだった。「政変」を目の前にして皆、都議選どころではないと浮き足だっていたのを覚えている。

衆院本会議で内閣不信任決議案が可決され、厳しい表情の宮沢喜一首相=1993年6月18日、国会内で

衆院本会議で内閣不信任決議案が可決され、厳しい表情の宮沢喜一首相=1993年6月18日、国会内で

「政変」の始まりは、6月14日、月曜朝の経団連の朝食会で、梶山静六自民党幹事長が「政治改革は2年後になる」と言ったことだった。5月末に宮沢首相が、「今国会中に衆議院の選挙制度改革をやります。やるんです」と決意を語ったが、自民党内をまとめきれず、次国会へと先送りになった。そこに、次国会どころか2年後という“梶山発言”が飛び出して大騒ぎになり、通常国会閉会にあわせて野党3党(社会党、公明党、民社党)が共同で内閣不信任案を提出することになった。

日本新党では、梶山発言が流れた途端、「解散になる」という観測が強まると同時に、必死に進めている候補者の選定が間に合わないという焦りが広がった。16日は「女性のための政治スクール」の講義がある日で、細川代表の講義が予定されていた。大変な時だから、武田邦太郎・参議院議員にピンチヒッターをお願いしてはと提案した。

ところが、細川代表は「予定通りやります」と言う。各党との党首会談、細川代表と金成洋治企画調整本部長と私、永田良三事務所長による候補者調整などやることは山ほどあるのに、「円さん、行きましょう」と細川代表は私を促して、党本部のホールにおりた。

ホールではスクール生が息を飲むように待っていた。党本部の緊迫した状況が伝わるのだろう。細川さんの講義はなくなるかもとも思っていたスクール生は、細川さんの顔を見て歓声をあげた。日本新党のめざすものを高らかに話した細川さんがスクール生の心を鷲摑(わしづか)みにしたのは言うまでもない。

東京都港区・高輪にあった日本新党の本部。この1階のホールで「女性のための政治スクール」は始まった=1993年2月3

東京都港区・高輪にあった日本新党の本部。この1階のホールで「女性のための政治スクール」は始まった=1993年2月3内閣不信任案が提出された日の翌日(17日)、私は銀座の電通総研にいた。党機関紙「コムネット」のインタビューで、所長の天谷直弘さんを訪ねていたのだ。資源エネルギー庁長官や通産審議官もつとめた天谷さんは不信任案の行方が気になるらしく、テレビはつけっぱなし。提出されたという速報に「円さん、すぐ党に帰った方がいい。解散になるよ」と言った。

野党が提出する内閣不信任案は通常、多数を握る与党によって粛々と否決され、解散になどならないものだ。ところが、この時、永田町の周辺が「解散になる」と浮足だったのは、与党・自民党の内部に造反の動きがあることを察知していたからだ。

その前年(1992年)、自民党の最大派閥である経世会の会長だった金丸信衆議院議員への東京佐川急便からのヤミ献金が発覚。金丸氏が議員を辞職、経世会会長も辞任した後、“跡目”をめぐって経世会は分裂し、小渕恵三、橋本龍太郎、梶山静六といった議員らと、小沢一郎、羽田孜、奥田敬和、渡部恒三らの議員との対立が激化していた。

小渕恵三議員が経世会会長になると、小沢さんらのグループは脱会。その後、宮沢首相が小渕派を優遇し、羽田・小沢グループを人事で冷遇したことなどから、不信任案に賛成するという造反劇がおきたのである。

ちなみにこの時、内閣不信任案をめぐって自民党にもう一つの動きがあった。武村正義、田中秀征議員らは宮沢内閣に対する不信任案に反対票を投じたうえで、解散後に自民党を離党、新党さきがけを結成している。羽田・小沢グループは自民党内にとどまって党内改革を行うつもりだったが、さきがけの結成を受けて離党、新生党を結成した。

6月27日、都議選が投開票された。日本新党は擁立した公認22人中20人、推薦10人中5人を当選させた。文字どおり、大勝利である。この都議選の勢いのまま、翌月の衆議院議員選挙になだれこむ。

そんな日本新党のもとに、野党同士で選挙協力をして、自民党に対抗しようと、小沢さんの意を受けて、新生党の羽田孜さん、平野貞夫さんがやってきた。

細川さんは考えた末、結局、その申し出を断り、単独で闘う決意をする。断った理由は、他党がすべて、自由貿易の拡大を目指す「ウルグアイラウンド」に反対している中で、日本新党は賛成であり、政策が違うのに、選挙協力はできないということだった。

この単独で闘うという判断が、正しかったのだろう。蓋を開ければ、参議院議員がたった4人しかいない、前年に結党したばかりの日本新党は、35人もの衆議院議員を当選させた。

しかも16人がトップ当選。いま名古屋で市長を務める河村たかしさんについては、NHKから私に電話がはいり、「トップ当選のようだが、狭い事務所ではメディアが中継できないから、なんとかしてくれるよう頼んで欲しい」と言われた。どの選挙区も似たような状況だった。

投開票日は、スクールの講義で使っているホールは、人いきれでクーラーが効かないほど熱気を帯びていた。みかん箱で急ごしらえした壇上に、細川さんと私が並んで席に着く。ずらりと並んだテレビでは、次々に日本新党候補者の当確が出る。そのたびに歓声と拍手が沸き起こり、細川さんはコメントが求められた。

結果は、自民党223議席、以下、社会党70、新生党55、公明党51、日本新党35、民社党15、共産党15、さきがけ13、社民連4、無所属30だった。

衆院選で当選し選挙本部にかけつけた日本新党の議員と握手をする細川護熙代表〔右)。中央は円より子選対本部長=1993年7月18日、東京都港区の同党本部で

衆院選で当選し選挙本部にかけつけた日本新党の議員と握手をする細川護熙代表〔右)。中央は円より子選対本部長=1993年7月18日、東京都港区の同党本部で

自民党は過半数をとれず、社会党も大きく票を減らした。55年体制を形成してきた両党の不振で、我が国の政治は大きな転換点を迎えた。1年前の1992年に理想主義の旗を掲げて一人で荒海に漕ぎ出し、日本新党を旗揚げした細川さんは(前稿「ウクライナ侵攻は男の顔をしていた~ジェンダー平等で平和・自由な世界を築けるか…」参照)、この結果を受けて第79代内閣総理大臣に就任することになるのだが、それについては、次回以降書く。

いずれにせよ、日本新党にすれば、新党ブームがあったとはいえ、思いもかけない大勝利だった。しかし、これからのことを考えると喜んでばかりもいられない。零時を過ぎる頃、細川さんと私は壇上から降りて代表室にむかった。そこには金成企画調整本部長と永田所長が待っていて、これからの党運営について話し合った。

党本部の隣にあるホテル高輪の部屋に入ったのは午前3時過ぎだったろうか。娘は既に寝入っていた。興奮していたのか、なかなか寝付けなかった。

翌朝、頼んでおいたモーニングコールで起きた私は、渋谷区内の小学校まで娘を送った。35人当選に興奮しているのは私だけ。世間はいつも通りの月曜日を迎えていた。

それから30年後の2022年3月8日、国際女性デイに岸田文雄首相はメッセージを寄せた。歴代総理大臣としては初めてだった。男女の賃金格差や固定的性別役割分業などの構造的問題のあることを理解し、女性の経済的自立に力を尽くしたい、とあったが、残念ながら政治分野への言及は無かった。

ウクライナ侵攻が思うに任せないからか、ロシアのプーチン大統領は核兵器の使用を匂わせているが、実は核兵器禁止条約は核兵器の使用をすると威嚇することも禁止している。この条約はすでに発効しているが、我が国は批准していない。

安倍晋三首相が自身の後継に考えていると言われながら、退陣表明をした安倍さんに梯子をはずされ、無聊(ぶりょう)をかこっていた頃、岸田さんはしょっちゅう地元に帰り、あらゆる集会に顔を出していたという。

「いつも私の隣の席なのね。だから、核兵器禁止条約の批准はどうなりますかと聞くんだけど、岸田さん、困った顔で、ううんとうなるだけなの」と言う馬庭さん。会うたびに言うものだから、核の話になると、馬庭さんの顔を思い出すんです、と岸田さんに言わせるほど、彼女の平和や福祉にかける思いは強い。

10年数前にはニューヨークの国連会議にも参加した。黒い雨問題にも関わってきた。 女性の議員として、この国と世界に二度と核兵器など使わせてはならないし、戦争に巻き込まれることなどあってはいけないと思っている。

暴力は絶対に駄目だと思うからこそ、家族間の暴力問題にも関わってきた。だから、河井案里さんをなぜ、参議院議員の候補に推すのか、自民党は女で可愛いければ誰でもいいと思う政党なのだと、あの「大買収事件」が明るみに出る前から残念に思っていたらしい。

河井案里・元参議院議員の事務所は馬庭さんの事務所の近くにあったので、参議院選挙に出る前から、県議だった彼女の評判は耳によく入っていた。家庭内暴力を受けていて、案里県議に相談に行った女性が、「あなたの責任でしょ」と冷たく突き放され、泣いて馬庭さんに連絡してきたこともあった。その女性をシェルターに連れていき、自立まで面倒をみた。

馬庭さんに言わせると、案里さんという人は弱者に対する想いが全くない人らしい。「そんな人を、女性だからって政治の世界に送り出してはいけん」と言う。

「広島県内の女性議員を100人に増やす会」を設立、企画をPRする馬庭恭子・広島市議(左)ら=広島市中区

「広島県内の女性議員を100人に増やす会」を設立、企画をPRする馬庭恭子・広島市議(左)ら=広島市中区その後、馬庭さんは看護学校に通い、病院勤務を8年勤めた。42歳の時、大学院の修士課程で勉強し、訪問看護ステーションを立ち上げ、地域の訪問看護に尽力する。ところが、51歳の時、卵巣ガンが見つかる。

これが、彼女を変える。どの医者が良い医者か、素人には分からない。広島のどこの病院にいっても良い治療を受けられるように、標準治療を誰でも受けられる医療体制を作りたいと彼女は思った。ちょうど介護保険が実施される時期。訪問看護ステーション所長である彼女は、行政と交渉することが多かったが、埒(らち)があかない。

議員になった方が早いと思った彼女は、誰にも相談せず、商店街にあった倒産した空き店舗にとびこみ、当選したらずっと借りますと掛け合い、机一つと電話を1本入れた。幼なじみが電話番をかってでてくれた。ただ、電話はかかってこなかったという。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください