50年前の「沖縄返還」の過程から考える

2022年05月14日

沖縄に「自己決定権」はあるか、という問いについて、前編では植民地独立付与宣言や関連する国連総会決議をもとに琉球・沖縄は「非自治地域」に類似し、その人々が自己決定権を有していたと考え得ると議論してきた。

ここで言う「非自治地域」とは、戦勝国が有していた植民地で第二次世界大戦後、国連憲章に基づく管理下に置かれた地域のことである。戦後世界規模で機運が高まった脱植民地運動を受け、1960年「植民地独立付与宣言」が採択され、非自治地域などの元植民地や外国からの支配が続く地域の人びとが独立を勝ち取る権利として「自己決定権」は確立し、その後、脱植民地化が進むとともに国内における特定の集団が高度な自治を確立するための権利も含むようになった。

返還前、アメリカの施政権下に置かれていた琉球・沖縄の人びとは、この非自治地域の定義に合致し、よってその当時自己決定権を有していた、と考えられるのだ。しかしここで問題になるのが、1972年の「沖縄返還(本土復帰)」をどう考えるか、という点だ。後編ではこの「沖縄返還」について考えたい。

(本稿の論旨はAsian Journal of International Law で公開された筆者の論文「An Outstanding Claim: The Ryukyu/Okinawa Peoples' Right to Self-Determination under International Human Rights Law」でさらに詳しく議論している。)

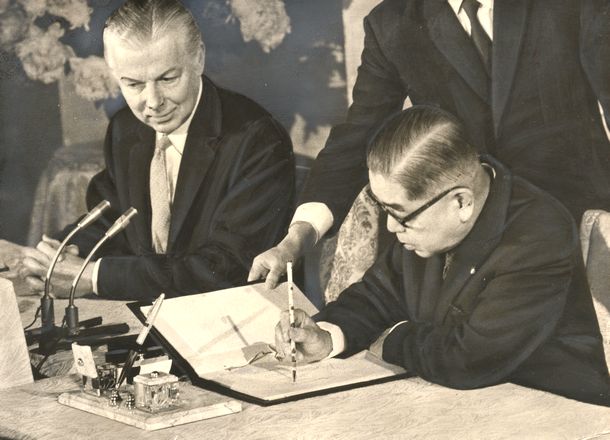

沖縄返還協定に調印する愛知揆一外相(右)とアーミン・マイヤー駐日大使=1971年6月17日、首相官邸

沖縄返還協定に調印する愛知揆一外相(右)とアーミン・マイヤー駐日大使=1971年6月17日、首相官邸1972年5月15日、それまでアメリカが有していた沖縄の施政権は、「沖縄返還協定」に基づき日本に返還された。名実ともに「日本国民」となった琉球・沖縄の人びとは、日本国憲法の下で日本という国の「主権者」となった。一般的には日本という国の「主権者」になったことで、琉球・沖縄の人びとはアメリカという外国による征服、支配、搾取状態から抜け出した、と考えられている。

この考え方に基づけば、これまでに議論してきたように、たとえ琉球・沖縄の人びとが米国統治下において「準非自治地域」の人民(people)として自己決定権を有していたとしても、 “本土復帰”を果たした時点で非自治地域ではなくなり、「植民地独立付与宣言」に基づく自己決定権は行使できなくなった、という結論が導き出せるだろう。

しかし、私はこの説明に強い違和感を感じる。その違和感の源は、1972年の「沖縄返還」が琉球・沖縄の人びとが望んだ形で、主体的に行われたものではないのではないか?という疑問にある。

シンガーソングライターの佐渡山豊さんは1973年にリリースした『ドゥチュイムニィ』(独り言、の意)で沖縄返還をこう歌った。

唐ぬ世から 大和ぬ世

大和ぬ世から アメリカ世

アメリカ世から また大和ぬ世

ひるまさ変わゆる くぬ沖縄

琉球・沖縄の人が“ただ支配者がアメリカから大和(日本)に変わっただけ”と歌うような沖縄返還であるならば、琉球・沖縄の人びとが真の意味で自己決定権を行使して復帰した、とは言えないのではないか?

この違和感は、先日行われたとあるイベントに参加して確信に変わった。

4月30日、那覇市で開催された「復帰措置に関する建議書」を学ぶトークイベント(屋良建議書を学ぶ会、ふーちばー企画主催)に参加した。「復帰措置に関する建議書」、通称“屋良建議書”とは、沖縄返還協定の承認と関係法案を審議していた第67回臨時国会(通称「沖縄国会」)に沖縄側の考えを届けようと、琉球政府トップの行政主席だった屋良朝苗氏らがまとめ、東京に持参した文書である。今沖縄では、この“屋良建議書”を改めて学び、未来に繋いでいこうという気運が高まっている。

イベントでは、当時琉球政府復帰対策室の調査官で建議書の作成にも携わった平良亀之助さんが、その時の様子を詳細に語った。

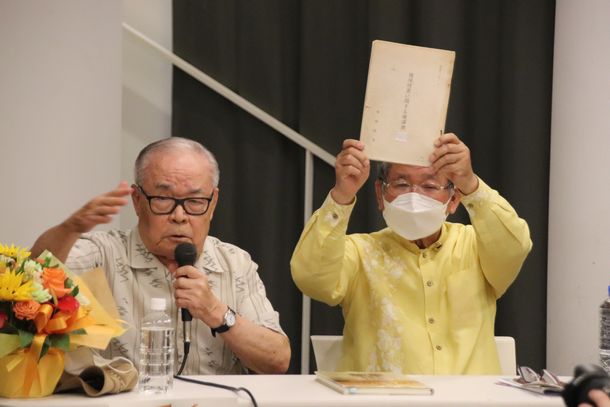

「建議書は生きている」と題されたトークイベントの様子。20-30代の参加者も多かった=筆者提供

「建議書は生きている」と題されたトークイベントの様子。20-30代の参加者も多かった=筆者提供 建議書作成の過程を詳細に語った平良亀之助さん=筆者提供

建議書作成の過程を詳細に語った平良亀之助さん=筆者提供驚くべきことに、平良氏によれば、「沖縄国会」(1971年10月16日召集)の直前になっても琉球政府側には返還協定の承認と復帰に伴う関係法案の内容がどのようなものか、日本政府側から全く情報が送られておらず、復帰対策室に勤めていた平良さんも含め、「これから沖縄は一体どうなるんだと沖縄中が疑心暗鬼の状態」だったそうだ。

そんな中、1971年9月30日、復帰対策室の庶務係のところまで電話を借りに行った平良さんは、庶務係の怪しい仕草から、そこに沖縄返還協定関係法案がようやく届いたことを察知した。沖縄国会が始まるわずか16日前である。

平良さんは同じようにやきもきしていた仲間たちにすぐに到着のことを伝え、有志で行政副主席にその文書を見せるよう詰め寄った。副主席もまだ知らされていなかったらしく、急いで動いてくれ、その晩のうちには平良さんら有志は文書を手に入れることができた。そして仲間とともに文書を読んだ平良さんは、その内容に唖然としたという。

そこには沖縄側が求めていた米軍基地の「即時無条件全面返還」の文字はなく、「この中身で復帰が強行されればとてもじゃないが沖縄は立ち行かない」と憤った平良さんらは、翌日に副主席に直訴。危機感を共有した屋良朝苗主席の指示によってすぐに「復帰総点検プロジェクトチーム」が結成されると、メンバーは連日徹夜で内容を精査していった。

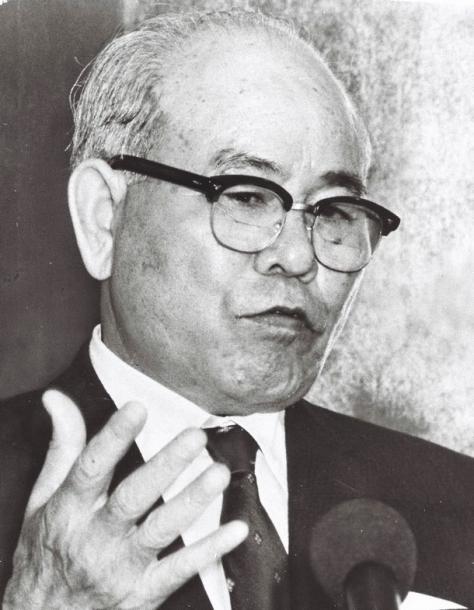

建議書は今でも生きている、と語る平良亀之助さん=筆者提供

建議書は今でも生きている、と語る平良亀之助さん=筆者提供その総点検をもとに屋良主席がまとめあげたのが「復帰措置に関する建議書」である。少し長くなるが、屋良主席自身が書いたという前文から一部を抜粋して紹介したい。

……私は復帰の主人公たる沖縄百万県民を代表し、本土政府並びに国会に対し、県民の率直な意思をつたえ、県民の心底から志向する復帰の実現を期しての県民の訴えをいたします……アメリカは戦後26年もの長い間沖縄に施政権を行使してきました。その間にアメリカは沖縄に極東の自由諸国の防衛という美名の下に、排他的かつ恣意的に膨大な基地を建築してきました。基地の中に沖縄があるという表現が実感であります。それのみでなく、異民族による軍事優先政策の下で、政治的諸権利が著しく制限され、基本的人権すら侵害されてきたことは枚挙にいとまありません。県民が復帰を願った心情には、結局は国の平和憲法の下で基本的人権の保障を願望していたからに外なりません……復帰に当たっては、やはり従来通りの基地の島としてではなく、基地のない平和の島としての復帰を強く望んでおります……日米共同声明に基礎をおく沖縄の返還協定……には前記のような県民の要求が十分反映されていない憾みがあります。そこで私は、沖縄問題の重大な段階において、将来の歴史に悔を残さないため、また歴史の証言者として、沖縄県民の要求や考え方等をここに集約し、県民を代表し、あえて建議するものであります。政府ならびに国会はこの沖縄県民の最終的な建議に謙虚に耳を傾けて、県民の中にある不満、不安、疑惑、意見、要求等を十分にくみ取ってもらいたいと思います。

羽田着の直前に沖縄返還協定が強行採決され、きびしい表情で記者会見する屋良朝苗主席=1971年11月17日、東京都港区の赤坂東急ホテル

羽田着の直前に沖縄返還協定が強行採決され、きびしい表情で記者会見する屋良朝苗主席=1971年11月17日、東京都港区の赤坂東急ホテル屋良主席が残した『屋良朝苗日誌』によれば、この日の昼過ぎに沖縄を発った屋良主席が羽田空港に着いたのは午後3時過ぎ。しかし、屋良主席が飛行機を降り立つ直前、衆議院の「沖縄返還協定に関する特別委員会」で沖縄返還協定は強行採決された。

羽田空港からホテルに移動したところで、待ち構えていた記者たちから採決が強行されたことを知らされた屋良主席は、その時の心情を「あ然とする。なんと云ってよいか言葉も出ない…要は党利党略の為には、沖縄県民の気持ちというのは全く弊履(破れた草履)のように踏み躙られるものだ。沖縄問題を考える彼らの態度行動の象徴であるやり方だ」と残している。

それでも翌日、屋良主席は佐藤総理ほか全閣僚に面談

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください