バイデン大統領が中国に発した強いメッセージ

2022年06月01日

岸田総理の訪米が実現する前に、5月23日、日米首脳会談が開催されバイデン大統領が来日した。バイデン大統領がアジアに足を運んだのは他でもない、米国外交が対中政策を第一の優先事項にしていることを改めて世界に示すためだ。米国が、価値観を同じくする国々と連携してアジアの自由と民主主義を守る。ロシアのウクライナ侵攻により世界の安全保障環境が厳しさを増す中、アジアにおいてこのことを世界に示すのは何にも増して重要だ。

日米共同記者会見を行うバイデン米大統領(左)と岸田文雄首相=2022年5月23日、東京・元赤坂の迎賓館

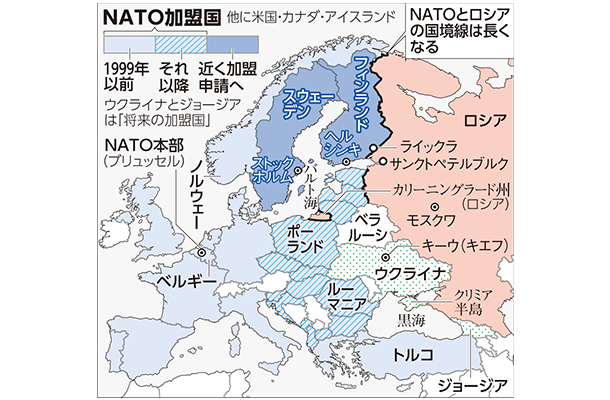

日米共同記者会見を行うバイデン米大統領(左)と岸田文雄首相=2022年5月23日、東京・元赤坂の迎賓館誰も考えもしなかったロシアの脅威が現実のものとなり、欧州で北大西洋条約機構(NATO)の意義が見直されている。どの国も自らの安全保障を改めて考え直さざるを得ず、NATOこそが、防衛の要であることがはっきりした。フィンランド、スウェーデンは5月18日、そろってNATO加盟を申請した。NATOのストルテンベルグ事務総長は、早急に結論を出すと応じた。

かつて、NATOの意義に関し、初代事務総長ヘイスティングス・イスメイ氏は「米国・イン、ロシア・アウト、ドイツ・ダウン」と言った。NATOはロシアの軍事的脅威に対抗するための軍事的組織だ。その防衛目的を達成するためには、米国を巻き込むこと(米国・イン)がカギであり、NATOはそういうものとして創設された。ドイツは、欧州に二度の戦火をもたらし、これが軍事大国として再び台頭するようなことがあってはならない(ドイツ・ダウン)。

もっとも、今では、ダウン(再び台頭しないよう抑え込む)ではなく、アップ(とかく慎重になりがちなドイツを欧州防衛にもっと積極的にさせる)こそが重要だ。今の欧州が必要としているのは、ドイツのより積極的な姿勢だ。

今回のウクライナを巡る問題でも、当初、ドイツは、ガスパイプラインの稼働停止やロシアの国際銀行間通信協会(SWIFT)からの排除になかなか同調しようとしなかった。2月24日、ロシアが侵攻するや否や、ドイツは防衛予算を大幅に増強しウクライナへの武器供与にも応じる等、それまでの外交姿勢を180度転換させた。今のNATOはドイツ・アップこそを求めている。

これに対し、アジアにはNATOのような防衛組織がない。代わって米国が各国と二国間条約を結び、安全保障の重しとなっている。そういう違いはあるとしても、アジアの安全保障にとり米国の関与が何にも増してカギとなることは欧州と同じだ。とりわけ、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください