朝鮮戦争に際して石橋はなぜ、9条「戦争の放棄」の部分的停止を提唱したのか

2022年06月12日

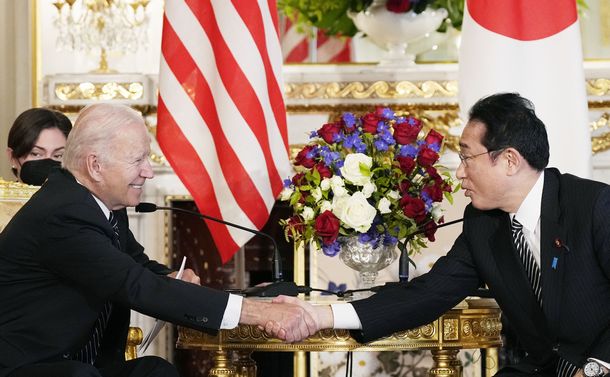

首脳会談で握手する岸田文雄首相(右)とバイデン米大統領=2022年5月23日、東京・元赤坂の迎賓館

首脳会談で握手する岸田文雄首相(右)とバイデン米大統領=2022年5月23日、東京・元赤坂の迎賓館初来日した米国のジョー・バイデン大統領との日米首脳会談の席上、岸田文雄首相が防衛費の「相当な増額」を表明したことで、防衛費の増額問題への関心が高まっている。

2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻を契機に、国際秩序の不安定化や東アジアにおける中国の覇権の強化、さらには台湾有事といった問題が現実味を帯びる。それだけに、7月の参院選に向けて、日本を取り巻く安全保障環境に不安を感じる世論を取り込むためにも、与野党を問わず多くの勢力が岸田首相の発言に理解を示したのも無理からぬところだ。

ただ、国際情勢の変化を受けて日本の防衛力の増強が問題となったのは、なにも今が初めてではない。冷戦の緊張が最後の高まりを見せた1980年代、あるいは国連平和維持活動(PKO)への参加した1992(平成4)年から、また周辺国と領土をめぐる対応が求められるようになった2010年代半ば以降、防衛費が増額している。

戦後、日本が初めて防衛力増強の問題に直面したのは、1950年に起きた朝鮮戦争の時である。このとき、第三次世界大戦への懸念から、日本の再軍備に賛成し、「世界に完全なる安全保障制度が確立されるまで」という制約の下で、憲法第9条「戦争の放棄」という文言を部分的に停止することを提唱した人がいる。

石橋湛山(1884-1973)である。

戦前の日本を代表する自由主義者であり、国際協調主義者であった石橋湛山は、経済専門誌『東洋経済新報』を拠点として言論活動を行った。戦後は政界に進出し、1956(昭和31)年には首相に就任した。

1944(昭和19)年10月から、戦後の経済秩序の構築を中心とした戦後研究を行っていた石橋は、太平洋戦争終結後の復興に際して、今後の日本の取るべき3つの道を挙げる。

第一に、経済復興。具体的には、積極財政、賠償の削減、財閥の利用による経済優先主義の実施。

第二に、日本の民主化の実現。すなわち、国民各自が等しく政治の責任を負い、権利と義務を顧みて、個を主張するとともに全体を尊重すること。

第三に、戦後の国際秩序の肯定。具体的には、大西洋憲章、国際連合、ブレトン・ウッズ体制を主軸とする戦後の国際秩序に則って日本を復興する。

石橋は、敗戦による、日本の海外領土の喪失や軍備の制限などを好意的に捉える。そして、第二次世界大戦の終結によって、世界から全体主義や軍国主義が淘汰され、平和的で民主的な国際秩序が復活するとともに、国際経済の面でも保護貿易主義から自由貿易主義への転換が進むなど、日本にとって国際社会の環境は好転すると予測する。

また、1946(昭和21)年3月6日に政府が憲法改正草案を発表した際には、同案を肯定するとともに、戦争と武力の放棄、交戦権の否認といった規定についても賛意を表している。石橋は日本国憲法が戦後の日本の精神的基盤になると考え、大日本帝国憲法に代わる「新憲法体制」を積極的に支持した。

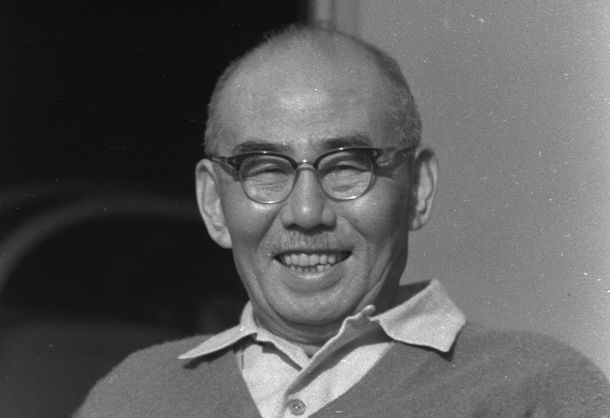

首相辞任後10カ月の石橋湛山=1957年

首相辞任後10カ月の石橋湛山=1957年1950(昭和25)年6月25日に朝鮮戦争が起きると、石橋は7月20日に朝鮮戦争と世界情勢の推移を分析した論文「第三次世界大戦の必至と世界国家」を脱稿する。

論文の中で石橋は、米ソ関係やアジアにおける各国の利害に基づき、朝鮮戦争の発端やその後の戦況の推移などを的確に推測している。

さらに、石橋は1950年7月1日に毎日新聞が掲載した、朝鮮戦争をもって第三次大戦の始まりとするバートランド・ラッセルの見解を支持する。

結果的に、石橋やラッセルが危惧した、朝鮮戦争を契機とする第三次世界大戦の勃発は回避された。その意味で、石橋の懸念は杞憂(きゆう)であった。しかし、「第三次世界大戦の必至と世界国家」は、戦局の推移に対する石橋の的確な見通しだけでなく、第二次世界大戦後の日本の針路と国際社会に対する石橋の態度の変化を示している点で興味深い。

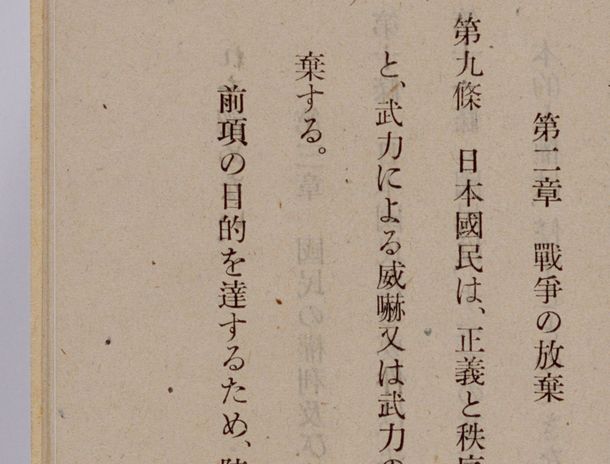

日本国憲法の第9条。1946年11月3日に公布された原本(国立公文書館提供)から

日本国憲法の第9条。1946年11月3日に公布された原本(国立公文書館提供)から しかし、「第三次世界大戦の必至と世界国家」において、石橋は従来の立場を変えている。

日本国憲法では、第9条第1項において、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とし、第二項では「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と、戦力の保持と行使、国の交戦権を否定している。

これに対して、石橋は、世界に恒久平和をもたらすためには、米ソ両陣営の対立を打破しなければならず、そのためには一時的な措置として、「少なくとも東洋において、ソ連と中共とを十分に押えるに足るだけの規模」による再軍備を支持する。

ただ、日本の再軍備を許容するということは、日本国憲法第9条の規定に背くことになる。そこで、石橋は、「例えば『世界に完全なる安全保障制度が確立されるまで』というような期限をつけて、しばらく効力を停止する」ことを提案する。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください