制度自体の在り方を見直すための修正私案

2022年06月16日

5月25日、最高裁判所は全会一致で、最高裁裁判官の国民審査に海外在住の日本人が投票できないことは違憲であるとの判決を示した。海外に住む日本人は戦後永らく日本国内の選挙について投票ができなかったが、1998年に公職選挙法が改正されて、国政選挙のうち比例代表制についてのみ在外投票が可能となり、更に選挙区についての在外投票を認めないことは違憲であるとの2005年の最高裁判決を受けて、国政選挙についてはすべて在外投票が可能となった。

海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないことの違憲性が争われた訴訟の判決が言い渡された最高裁大法廷=2022年5月25日

海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないことの違憲性が争われた訴訟の判決が言い渡された最高裁大法廷=2022年5月25日しかし、衆議院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査については、国は在外投票を認めなかったため、2018年に違憲訴訟が提起され、1審及び2審における違憲判決を経て、この度の最高裁判決に至ったものである。

この制度は憲法上も保障されているすべての国民の権利であるので、判決内容は当然であり、国は早急な法改正を行う必要がある。

しかしながら、現在の制度の下では、国民が個々の裁判官の資質、実績などを判断することは容易ではないので、最高裁裁判官の国民審査制度は、初めから結論が見えていて、実際に国民が司法を統制する機能を発揮しておらず、まったく形骸化しているとの批判が絶えない。

ついては、この制度が海外邦人による投票にまで拡大される機会に、制度の問題点と在り方というそもそも論に立ち返って検討したい。

最高裁裁判官の国民審査制度は、司法の独立性を確保し、司法に対する国民による民主的統制の手段として、GHQが憲法草案に含めたものであり、世界にも類のないユニークなものである。米国の憲法にもその趣旨の条文はなく、わずかにミズーリ州(当時のトルーマン大統領の出身州)などいくつかの州法に見られるだけである。

憲法草案を審議した帝国議会も、この部分についてすんなりと了解したのではなく、貴族院の小委員会は、裁判官は罷免をおそれて公正な判断ができなくなるとか、国民は判決内容について容易に理解できないので判断のしようがないなどの理由から、憲法草案から国民審査制度を削除しようとの動きが強かった。

これに対してGHQは、貴族院の上部委員会に対して、国民審査を削除するのであれば、最高裁裁判官の任命には、米国のケースと同様に、国会の事前承認を必要とするように修正するとの圧力をかけて、国民審査を了承させたものである。

最高裁裁判官の国民審査に関する憲法の規定は、以下の通り、第79条の2項及び3項である。

憲法第79条

第2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

第3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

新憲法の下でこれまでに最高裁裁判官の国民審査は合計25回実施されたが、罷免を可とする票が過半数を超えて罷免された裁判官は一人もおらず、罷免の割合が最も多かった裁判官(1972年の国民審査における下田武三裁判官)でも、その割合は投票総数の15%強であった。また、個々の裁判官について、罷免を可とする票数の平均は7~8%であり、2000年以降については、10%を超えた例は1名のみである。

最高裁裁判官の国民審査をめぐる違憲訴訟で、判決結果を受けて会見する想田和弘さん(右から2人目)と代理人弁護士ら=2022年5月25

最高裁裁判官の国民審査をめぐる違憲訴訟で、判決結果を受けて会見する想田和弘さん(右から2人目)と代理人弁護士ら=2022年5月25これは、制度が機能していることを示すのか、あるいは機能していなことを示すのかは、にわかには分からない。はっきりわかることは、投票する約6000万人のほとんどの有権者(私自身を含めて多分99%以上の人)が、どの裁判官を罷免させるべきかについての判断材料を有しておらず、確信なしに投票していることである。これは候補者である裁判官に対して大変失礼な事であり、また国民審査制度に対する冒とくでもある。

なぜそういうことになるのであろうか。国政選挙の場合には、有権者は各候補者について、氏名、経歴はもちろん、公約、当選後の抱負などについてある程度の知識を得て、どの候補者が最も適切かを判断したうえで投票する。しかるに国民審査の場合には、最高裁事務局が選挙公報上に用意する多少の情報はあるが、候補者が最高裁裁判官として適切か否かを判断するための情報はほとんど得られない。

そうであるにもかかわらず、憲法は国民審査のタイミングや判定基準などについて詳しく規定しているので、国民審査の具体的な行い方についての柔軟性を奪うことになっている。

上述の通り、最高裁裁判官国民審査の最大の問題点は、審査対象の個々の裁判官の罷免を可とするか否かの判断材料が、国民に対して提供されないことである。審査対象である裁判官が関与した個々の判決の内容(さらには、少数意見、反対意見)を読んでも、法律上の専門的知識を持ち合わせない一般の国民としては、それが罷免に値するものか否かはなかなか判断できない。

憲法第79条の2項及び3項を修正することなく、これらの情報を国民に提供するためには、国民審査法を改正して、法律専門家を含む有識者による「最高裁判所裁判官国民審査準備委員会」(仮称)を国の独立機関(行政組織法に言う第3条委員会)として設立するのはどうであろうか。

そして、その委員会が、審査対象となっている裁判官についての個々の情報をわかりやすく取りまとめ、更に国民審査準備委員会としての判断も含め、国民審査の公報上に掲載するシステムを提案したい。これにより、憲法に規定されているとおり、罷免の可否は国民による直接の審査によるという要件を満たした中で、国民は、より豊富な判断材料を得て投票できることとなる。

現在の国民審査制度の問題点としては、上記の国民による判断材料の欠如以外にも、(1)国民審査のタイミング、(2)再審査の困難性、(3)罷免を可とする意思表示の方法などが挙げられる。

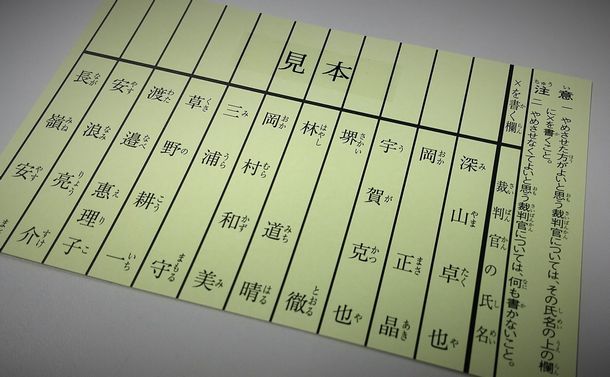

国民審査の投票用紙の見本。最高裁裁判官11人の名前が並び、やめさせたい裁判官の欄に×印だけをつける=2021年10月15日

国民審査の投票用紙の見本。最高裁裁判官11人の名前が並び、やめさせたい裁判官の欄に×印だけをつける=2021年10月15日これらは、いずれも憲法79条の2項及び3項において明示的に規定されているので、その変更のためには憲法改正が必要となるが、2012年に公表された自民党の憲法改正草案においては、以下の通り具体的に提案されている。

憲法第79条

第2項 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

第3項 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。

この改正案は、国民審査に関する憲法上の具体的な規定を最小限にとどめ、前記の三つの問題点はすべて憲法上から削除して、法律事項に落としている。私は、この改正案に示されたように、憲法が保障すべきことは国民審査を実施することであり、その具体的内容は、法律で規定すべし、との姿勢は評価する。

この案に対しては、一部から、国民の権利である最高裁判所裁判官の国民審査を骨抜きにするものであるとの批判がある。しかしながら、改正案の第2項において「国民の審査を受けなければならない」と明記されているので、国民審査が行われないことはない。しかしそれを骨抜きとしないためには、自民党は、国民審査法の改正案も同時に提案すべきである。

現在、自民党が、もし憲法の当該条文が改正された場合に、いかなる内容の国民審査法の改正を実施せんとしているのか承知しないが、前掲の現行憲法上の三つの問題点に関する筆者の私案を以下に記する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください