首相の政治意思が見えぬ自民、維新を注視する公明、野党のビジョンがぼやけた立憲……

2022年06月20日

言うまでもなく、今週(6月22日)に公示され、7月10日に投開票される参院選は、昨年秋に発足して衆院選に勝利した岸田文雄・自公連立政権が、この1年弱の実績を審判される選挙です。その意義はこれまで同様変わらないどころか、今回は審判の重みは計り知れないほど大きいーーはず。

この間、ロシアのウクライナ侵攻があり、原材料費と物価の高騰、そして円安が進みました。コロナ禍も消えたわけではありません。こうしたもろもろの課題への現政権の取り組みは十分か。かたや野党には代わり得る代案はあるか。それを吟味し、審判を下せるまたとない機会なのに、与野党の力比べはこれまでのところ、かつてのような熱を帯びてきません。

意義と現実のこの落差について、朝日新聞の現場の記者と若い研究者、そしてベテラン政治記者と日本の近現代政治史の泰斗に議論していただきました。昨年秋の自民党総裁選挙及び衆院選の前後に行った企画、「政治衆論2021」の続編です。主旨は同じ。通説を疑い現実に学び、政治をただ悲観せず、なるべく光明を見いだすというものです。世代をまたいだクロストークをぜひ! (司会・構成 論座編集部・吉田貴文)

>>>「政治衆論2021」は「こちら」からお読みいただけます。

議論する6人。左上から時計回りに、御厨貴さん、久保田侑暉さん、松本朋子さん、鬼原民幸さん、小野太郎さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)

議論する6人。左上から時計回りに、御厨貴さん、久保田侑暉さん、松本朋子さん、鬼原民幸さん、小野太郎さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)御厨貴(みくりや・たかし) 東京大学名誉教授

1951年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、放送大学教授、青山学院大特任教授を経て現職。政治史学。著書に『政策の統合と権力』『馬場恒吾の面目』『権力の館を歩く』など。

松本朋子(まつもと・ともこ) 東京理科大講師

1985年生まれ。東京大学法学部卒業。2016年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。名古屋大学特任講師、ニューヨーク大学客員研究教授を経て18年から現職。専攻は実証政治学・実験政治学・政治行動論・政治史。研究成果を海外学術雑誌に掲載。

曽我豪(そが・たけし) 朝日新聞編集委員(政治担当)

1962年生まれ。東京大学法学部卒業。朝日新聞社に入り、熊本支局、西部本社社会部を経て89年に政治部。首相官邸、自民党、野党、文部省など担当。週刊朝日編集部、月刊誌「論座」副編集長、政治部長、東大客員教授などを歴任。2014年から現職。

小野太郎(おの・たろう)

1988年生まれ。2012年、朝日新聞に入り、長崎総局、大阪本社編集センターなどを経て20年に政治部。安倍晋三首相番からスタートし、東京五輪担当大臣や経済安全保障担当大臣、内閣官房副長官を担当。現在は公明党番として参院選などを取材している。

鬼原民幸(きはら・たみゆき)

1981年生まれ。2005年、朝日新聞に入り、大津総局、広島総局を経て政治部に。その後、特別報道部、国際報道部、経済部にも所属。政治部では民主党、公明党、自民党などを担当し、現在は立憲民主党、国民民主党、支持団体の連合などを取材している。

久保田侑暉(くぼた・ゆうき)

1991年生まれ。2014年、朝日新聞に入り、京都、福山、広島、大阪経済部を経て20年から大阪社会部行政取材班に。大阪府の吉村洋文知事を中心に大阪維新の会、日本維新の会を担当。20年の大阪都構想をめぐる2度目の住民投票や21年の衆院選を取材した。

――「政治衆論2022」を始めます。今回は6月22日公示、7月10日投開票の参院選を前に、与野党をめぐる状況や参院選で問われるべきことについて、議論したいと思います。政治編集委員の曽我豪さんに口開けの「問題提起」をお願いします。

◇曽我さんの問題提起◇

参院選は怖い。政治記者として30年以上、日本の政治を見てきた私にとって、それが偽らざる思いです。

怖さを感じた“原点”は、平成元(1989)年4月1日に政治部に配属されて3カ月後の7月23日に投開票された参院選です。4月にスタートした消費税、前年から政界を揺るがせてきたリクルート事件、それに首相のスキャンダルも重なり、自民党が大敗。社会党が参議院第一党になりました。

1955年の結党以来、基本的に衆参両院で多数派であり続けた自民党が、両院の一方で過半数を失い、法律がすんなり通らない事態、いわゆる「衆参のねじれ」が参院選を契機に生じた。ひょっとすると、「政権交代」もあるかもしれないと思いました。実際、1993年には細川護熙・非自民連立政権が発足して自民党は下野。55年体制に終止符が打たれました。

参院選の怖さを再び感じたのは、橋本龍太郎政権下で行われた1998年の参院選です。選挙の2日前まで自民党もメディアも自民党が負けるはずがないと思っていました。ところが、投票日前日の夜中、選挙を担当する自民党職員から電話があり、「釜の底が抜けた。投票率が上がり、その分がすべて野党にいく。選挙情勢調査と違い、自民党が惨敗する」と言う。

その通り、自民党は大敗を喫し、橋本首相は退陣。衆参の「ねじれ」が再び生じました。参院選では時に予想しない突風が吹く、という怖さを感じました。

民主党による政権交代前後の二つの参院選にも怖さを覚えました。一つは2007年の第1次安倍晋三政権下の参院選。自民党は2年前の郵政解散・総選挙での大勝が噓だったかのように民主党に惨敗。民主党は、09年の衆院選で政権交代を果たします。もう一つは2010年の菅直人選政権下の参院選。前年の衆院選と対照的に民主党が大敗。これを機に民主党政権は失速し、2012年末に自民党が政権に復帰しました。

いずれも衆院選に大勝した後の参院選で、有権者に逆バネが働いて与党が大敗。その後の政局に大きな影響を与えました。

で、今回の参院選は怖い参院選になるのかどうか。一寸先は闇の政治のこと、下手な予想をするつもりはありませんが、一つ言っておきたいのは、参院選が実は様々な形でその後の政治の枠組みの変容を促してきたということです。政権を選択する選挙は衆院選ですが、参院選は政治の体制や権力の結集軸をじわりと変える端緒にしばしばなってきました。

今回の参院選も、もしかすると四半世紀以上続いてきた、自公の塊と民主党を源流にする勢力が対峙(たいじ)する枠組みを変える契機になるのではないか。個人的にはそんなことを考えています。そのあたりを現場の記者を交えて、とことん議論したいと思います。

曽我豪さん

曽我豪さん――世論調査を見ると、参院選は今のところ、与党が優勢のようです。ただ、歴史を振り返ると、参院選にはいろんな怖さがあるという問題指摘でしたが、政党や政治家は現状をどう見ているのでしょうか。与党担当の小野さん、いかがでしょうか。

小野 基本的には、自民、公明の与党が勝利するだろうという認識です。自民党による「野党分断」工作も効いています。ただ、ここにきて、ウクライナ情勢や円安の影響を受けて物価が高騰、「こんなに値段が上がっている」、「現場の生活はこんなに苦しい」といった報道が目立つようになり、与党幹部は懸念を深めています。

岸田首相も内閣支持率は高いものの、周囲に「安心できない」と話しているようです。細田議長のセクハラ疑惑を週刊誌が報じた際も、公明党内では「負の連鎖は早い」と警戒感が広がりました。投開票日まで1カ月、何があるか分からないので、とにかく対応を誤らないようにという意識は強いようです。

――鬼原さん、野党はどうですしょうか。

鬼原 野党第1党の立憲民主党はこの半年、昨秋の衆院選の惨敗を引きずり続けてきました。敗北の責任をとって枝野幸男代表が辞任、泉健太新代表に交代しましたが、新たな執行部は「批判ばかりの政党」と言われないようするあまり、かえって自分たちの立ち位置を見失ったように思います。旧執行部に共感していた人と反発していた人たちとの対立も続き、泉執行部は党内のハンドリングがうまくできないまま、今に至っています。

コロナやウクライナ侵攻などで生じた問題に対する世論の批判が、必ずしも政権に向かないことに加え、岸田文雄政権が前政権と比べてリベラル色が強いこともあり、政権との対立軸がなかなかつくれないなか、ここにきてようやく見つけた対立軸が物価高です。アベノミクスや安倍流の強権的な政治を引き継ぐ岸田さんは好ましくないと言う論法を最近は強調していますが、有権者にどこまで響くかは分かりません。

――問題提起のなかで、参院選が自公の塊と民主党を源流にする勢力が対峙する枠組みを変える契機にならないかという指摘がありましたが、そこで焦点となるのが、野党第1党を狙う日本維新の会です。大阪で維新を担当する久保田記者は現状をどう見ますか。

久保田 維新は昨秋の衆院選で公示前の4倍近くの41議席を獲得しましたが、その1年前、大阪市を廃止して特別区を設置するという「大阪都構想」が住民投票で僅差で否決され、維新はどこに向かうのかという状況でした。しかし、大阪府内の首長選では着実に勝利し、支持を失うことなく衆院選で勝利を収めたという経緯があります。

衆院選では、大阪府内で候補を立てた小選挙区で全勝、お隣の兵庫県でも比例復活で全員当選を果たしましたが、その勢いがどれほど続いているか。関西中心だった比例票を他の地域でどれだけ増やせるか、重点選挙区の京都府や東京都で議席を獲得できるかが、維新の目下の関心事です。

――各政党の現状報告をお聞きになって、御厨先生、松本先生、いかがですか。

御厨貴さん

御厨貴さん

御厨 個人的に最も関心があるのが日本維新の会なので、まず維新について述べます。歴史をひもとくと、維新のような地域政党が目立ったのは、明治の自由民権の頃でした。それぞれの地域で治水などの実績をあげて、存在感を示していましたが、そうした地方政党を星亨がつなぎ、全国に通じる施策、例えば教育にかかわる政策を掲げて全国政党に脱皮させ、最終的に立憲政友会を結党しました。

この例にならうと、維新もどこかの時点で、大阪での実績を全国で訴えるという路線から、日本全体を視野に入れた政策を掲げる路線に変える必要があると思います。ただ、これには、維新のおもしろさが失われるリスクもある。そこをどうするか。

松本 維新について、地域政党から全国化するという文脈に絡めて伺います。民主党政権が誕生するまでは、「地方・農村と都市」という対立図式を、与党も野党も使っていたように思います。自民が地方・農村、民主系が都市という図式です。維新の場合、東京から見た大阪という地域の政党から広げるのか、大阪という都市から出た政党として伸ばしていくのかは、どちらでしょうか。

参院選が政治体制を変える端緒になる可能性があるとすれば、ここで興味深い論点が出てきます。都市の政党という特徴を維新が担うとすれば、都市政党という性格を持つ公明党との関係がどうなるか。連立を組んできた、自民党と公明党との関係にどんな影響を与えるのか。

その場合、立憲民主党の立ち位置はどうなるのでしょうか。本来、民主党を源流とする政党は都市に強い政党ですが、自民党が地方・農村に強い政党というのが変わらないなか、その他の政党の立ち位置がどうなるか、気になるところです。

松本朋子さん

松本朋子さん――維新について、いろいろと言及がありましたが、担当記者としてどうでしょうか。

久保田 地域政党である大阪維新の会と国政政党である日本維新の会の間には、ある種の緊張関係があります。代表、副代表が大阪の首長であるということに加え、大阪府議や大阪市議などの地方議員と国会議員がほぼ対等。日本維新の会の常任役員会に大阪府議団長や市議団長が入る、大阪維新の幹部は日本維新の会の幹部にもなるというように、党内に国政を中心とした力関係がありません。

強く主張する政策にもズレがあります。大阪の維新がアピールするのは、教育無償化や水道料金の値下げなど、生活に直結する課題に関する実績。国政の日本維新の会は、大きな実績がないということもあり、差別化を図るために自民党よりもタカ派な主張も目立ちます。

都市政党か地方・農村政党かでいえば明らかに都市政党。東京から見ると大阪は一地方都市かもしれませんが、関西において大阪は大都市ですから。昨秋の衆院選でも県都を含む1区を中心に候補者を立てています。都市部でこそ、票が取れると考えていて、今後も都市の無党派層向けの政策を打っていくと思います。

国政では、岸田政権になって維新と結びつきが強かった「菅(義偉)・松井(一郎)ライン」がなくなったこともあり、最近は自民攻撃が強まっている印象ですが、選挙の現場では立憲民主党への攻撃が従前どおり強い。あくまで民主系が獲得していた都市票を奪う戦略なのだと思います。

久保田侑暉さん

久保田侑暉さん御厨 一言いいですか。維新は大阪の地方議員と国会議員がほぼ対等ということですが、これは公明党の初期に似ています。公明党は東京都議が一番えらかった。東京都が宗教法人を認定するので、都を重視したのです。次にえらいのが参院議員、衆院議員が最後。これは国政に進出した順ですね。

そうした意識は公明党内ではずっと続いていて、内紛のタネになったこともありました。維新の場合、今のところは特段の問題は出てないし、辞任した元地方議員を今回も立候補させているケースが多いようですが、維新が今後、全国政党として伸びていこうと時に、衆院議員がトップの自民などの既成政党形になるのか、衆院議員が代表にならない脱既成政党を目ざすのかは、面白い視点かもしれません。

――維新と公明党の間には、都市政党であるという以外にも共通点があるのですね。公明党はそんな維新をどう見ているのでしょうか。

小野 公明党が兵庫などの選挙区で勝つためには、支持母体・創価学会の票だけでなく、自民党支持層や無党派層の票も必要です。維新がそういった層に広く浸透すれば、好ましくない影響が出てくる可能性もあり、その動向を注視しています。維新の伸長が憲法9条などの改正議論を加速させるとの観測もあります。公明党にとっては難しい局面が続くかもしれません。

公明党が強い都市部の支持者も、結党以来、その姿が少しずつ変わってきました。福祉政策はもとより、安全保障政策への関心が強くなっていると聞きます。これまで抑制的に語ってきた防衛力強化を今回の参院選では重点政策に位置付けましたが、立党の精神である「平和の党」としてどう振る舞うか、もがいている印象です。

小野太郎さん

小野太郎さん――なるほど。その公明党を含む与党については、御厨先生、いかがでしょうか。

御厨 自民党、公明党は選挙を前に引き締めているということですが、効果があるのか、心もとないところがあります。物価高についての政府・与党の議論を見ていると、特段の新しい施策がでているわけではない。どこか暢気なところがあり、引き締めにならないのではないかという気がします。

ただ、自民党以上に危機なのはやはり野党です。このままだと、野党という存在が、事実上なくなるという空前絶後の事態になりかねない。戦後、社会党が野党第1党であり続け、いろいろ言われながらも、憲法9条問題も含めて、自民党に対峙(たいじ)する政党として存在したことに、国民はどこか安心していた。それがなくなりつつある。

通常国会では、野党が一体になって政権を揺さぶるどころか、野党内の対立ばかりが目に付きました。立憲民主党と「兄弟政党」ともいえる国民民主党は、野党同士で国会対策を話し合う場から離脱して与党に接近。日本維新の会も独自の行動をとる。参院選でも衆院選まで続けてきた「野党共闘」の枠組みを維持できず、共産党との共闘も自民党からの批判を受けて今回はなし。

立憲民主党をはじめとする野党の最大の問題は、状況に対応するばかりで、自ら状況規定をしようとしない点です。コロナ対応にせよ、物価高にせよ、政権の失策は山ほどあります。特にコロナは、今でも論点だらけですが、「もう終わった」という空気になっている。岸田さんがそういう顔している。失敗は菅さんのせい。もう過去のこと。日本って怖いと思います。時間が経つと、みんな忘れちゃう。

だから、与党はほっとけばいい。でも、野党は忘れさせてはいけない。問題の在りかをあぶり出して、与党を攻めて状況規定をしなければいけない。野党のそういう要諦を立憲民主党はつかんでいません。

――野党担当として、今の野党をどう見ていますか?

鬼原 東京や京都、愛知を取材していると、有権者が自民党以外の選択肢を求める気持ちが、劇的に減っているとか、変化しているといったイメージはないんです。自民党以外の選択肢を探しているけど、どこに投票したらいいか迷っているという印象です。

いま例に挙げた選挙区では、民主党を源流とする立憲民主や国民民主が支持の広がりを欠いています。日本維新の会の勢いが増しているためですが、なぜそうなるかと考えたとき、昨年の衆院選から数カ月の間の立憲民主党の舵の切り方が影響していると思うんです。

立憲は衆院選後、対立軸を確立するために独自の政策に磨きをかけるよりも、「現実的」という言葉に表される与党の香りのする政策を打ち出すことで、有権者から“安心感”を得る路線を進めてきた。そうした“安心感”は、一部の有権者には受けるかもしれませんが、野党としてのこういう国をつくるというビジョンはぼやけてしまいました。

結局、対立軸がぼやけ、有権者の目を、「民主」という名前のついた政党から、より新しい、何かしてくれそうな政党、日本維新の会に移してしまったと感じています。

鬼原民幸さん

鬼原民幸さん――曽我さん、ここまでの議論を聞いてどうでしょうか。

曽我 参院選は夏にあるからか、選挙のシーズンになるといつも「夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡」という芭蕉の句を思い出すのですが、今回はあんまりそういう気がしない。野党についての説明を聞いて腑に落ちました。そもそも政党が「夢」を語っていないからです。

自民党は、単独過半数を獲ろうという意思が強く出ているわけではないし、憲法改正をこういう枠組みでやるということを語ってもいない。野党の立憲民主党はいかに傷を浅くするかばかりを考えている。維新は衆院選の勢いを維持したいが自分たちが主導して政権交代を実現しようというところまではいっていない。

問題提起で自分が経験した参院選の話をしましたが、実は今回の参院選に似ているのは、60年前の1962年にあった池田勇人政権下での参院選だと思っています。理由は二つあります。

一つは当時、米ソの冷戦が本格化し、世界戦争になるかもしれないという時期だったこと。もう一つは、所得倍増の前段階としてインフレ、物価高が起きていたこと。新聞では自民党が参院選で苦戦すると目されていました。冷戦の復活がいわれ、インフレ・物価高が起きている今と状況的に似ています。

しかし、この参院選で野党第1党の社会党は勝ちきれませんでした。幾つか理由がありますが、野党が乱立したのもその一つです。公明政治連盟(公明党の前身)が前年に旗揚げして9議席を獲得。社会党から分裂した民社党が4議席、共産党も4議席を得ています。結果的に自民と社会の二大政党制ではなく、自民対多数の野党という構図がつくられた。自民が1で野党第1党の社会が2分の1という体制が確立したのです。

62年参院選と今回の参院選の状況が似ていることに思いを致す時、もしかしたらその後の政治を規定する政治体制を、自らが夢を語らないまま、つくられるかもしれないという歴史的な感覚、与党にすれば覚悟、野党だと危機感というものは、今の政党にはあるのでしょうか。それとも、「踊り場」的な参院選をやっているつもりなのでしょうか。

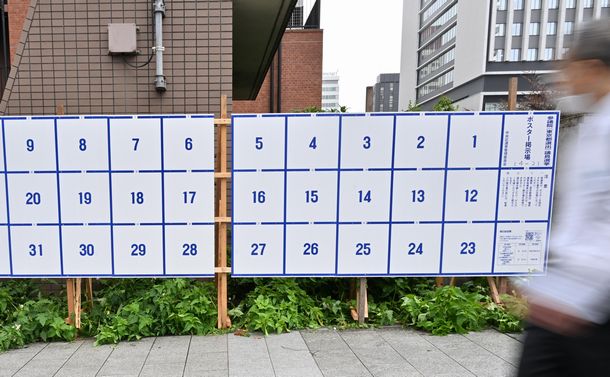

参議院議員選挙、東京都選挙区のポスター掲示場=2022年6月15日、東京都中央区

参議院議員選挙、東京都選挙区のポスター掲示場=2022年6月15日、東京都中央区久保田 維新には大きな政治の体制をつくるという感覚はないと思います。松井代表に野党第1党になったら何をするか聞くと、「自民党をピリッとさせる存在になる」と言います。抽象的なので具体的に尋ねると「自民党に公約を守らせる」と。それは野党の役割の一つですが、自民党に代わる選択肢になるということではありません。

鬼原 そもそも立憲民主党は、夢を語ること自体を怖がっている気がします。3年間政権を担当した経験から、ある政策を打ち出すにしても、財源などに非常に敏感です。それが大切なのは分かりますが、一方で、税制に手を突っ込んで国の仕組み自体を変えるとか、憲法を変えるのであればどう変え、どんな国をつくりたいのかといった、大きな視点の議論が不足しているのも事実で、担当記者として物足りなく感じています。

小野 岸田首相の「新しい資本主義」はそれにあたるのかもしれませんが、フタを開けてみたら、安倍政権から続く経済政策の踏襲が目立ちました。自民党内からも「何がやりたいのかわからない」との声が聞かれます。いずれにしても、いかに波風立てず乗り切るか、という選挙になるんだろうと思います。

公明党も出産育児一時金の増額など個別の政策はアピールしますが、「夢」というか「大きな話」はあまり得意ではない印象です。ただ、今後、安全保障や憲法を議論するなかで、国のかたちについて与党・公明党の考え方が問われる場面は増えていくと思います。

――前半はこのあたりにして、次に松本先生から参院選に関する問題提起をしていただき、後半に入っていこうと思います。

松本朋子さん

松本朋子さん◇松本先生の問題提起◇

参院選にあたり、有権者が考える材料になると思うことを三つ述べたいと思います。一つ目は、政党と公約の関係です。

選挙は国民が今後の政策を選ぶ場であると同時に、与党が前回約束した公約を実行したかどうかを判断する機会でもあります。選挙のたびに、公約が点検されなければ、政党は何をやってもいいということになります。

政権与党が公約を巡る不都合を有権者から忘れさせたいとするなら、野党やメディアには、選挙にあたりそれを明らかにするつとめがあります。実際、与党の自民、公明は公約をどこまで遵守したのか、逆に政策変更した点はどこでしょうか。

二つ目は、選挙の争点についてです。最近の選挙では明白な争点が乏しくなっているように見えます。立憲民主党が「現実的」な政策を出すようになったとすれば、参院選での与野党間の政策はますます似て、争点が一層ぼやける恐れがあります。

とはいえ、政策が似ることと、争点がないことはイコールではありません。昨年、ドイツで行われた連邦議会の総選挙では、多くの政党がカーボンニュートラルに前向きでしたが、達成時期と手法が違い、それが争点になりました。

とすれば、与野党の対立軸に焦点をあてる従来の選挙報道を変えて、与野党の政策が似ているのは、むしろ重要な争点だとして、政策の精緻な中身に焦点を当てて議論を白熱化させることが、野党やメディアの新しい戦略にならないか。物価対策や、国防、エネルギー逼迫懸念への対応、カーボンニュートラルの問題など、取り組みが必至だと与野党が一致する政策について、各党の違いがどこにあるか、細かく見ていく必要があると思います。

三つ目は、与野党ともに逃げているがゆえに、結果として争点にならない課題についてです。ジェンダー差別や放漫財政の問題、合計特殊出生率が1.30(2021年)と6年連続で低下、出生数が過去最低になった少子化問題などが挙げられます。いずれも、徐々に悪化して深刻化する。でも、対応するには痛みを伴うので、抜本的な対策を先延ばしするというものです。

ジェンダーについて付言すると、政治分野における男女共同参画の推進における関する法律が2018年に成立、政治と家庭の両立、男女均等な候補者擁立がうたわれましたが、各党はどれだけ努力をしているのか。昨秋の衆院選では女性の比率が減り、世界経済フォーラムが昨年公表した世界各国の「ジェンダーギャップ指数」では、日本の女性議員の比率が190カ国中168位という低位にとどまっています。

こういった鮮明な争点にはならないけれど、実は重要な課題について、各政党はどういう理由で逃げているかという点もまた、重要な論点になると思います。

――ありがとうございます。まず、与党は公約をどこまで守っているのか、野党はどこまで問題視しているのかということですが、この点はどうですか。

鬼原 岸田文雄首相は就任以来、令和版「所得倍増」や「新しい資本主義」、子育て政策の財源増とかで、「倍増」という言葉を使っていますが、立憲民主党としては、どれぐらいのスパンで倍増が成し遂げられるのかを、国会質疑でも重ねて質問しています。

これに対し、岸田首相は答弁のなかで、数値的な「倍増」ではなく、それぐらいの気概でやるという言い方をしています。あまりに曖昧(あいまい)で、言っていることとやることにズレがあるのではないか、ビジョンが明確でないのではないか、という指摘はしています。

小野 参院選の争点化を避ける「あいまい戦略」なのか、そもそもあいまいなビジョンしか持っていないのか。実際のところはわかりません。

一方、与党が公約を守ったかどうかについて、有権者がどれだけ関心を持ってチェックしているのか、なかなか実感が湧かない部分もあります。ある与党関係者は「普通の人たちは公約なんて細かく見ていない」と漏らしていました。メディアの責任も大きいと思いました。

小野太郎さん

小野太郎さん――維新は野党ではありますが、政権には「是々非々」でのぞむという姿勢ですね。与党が掲げる政策の評価も、立憲民主党とは異なりますか。

久保田 維新には、政権と対立することよりも、立憲などの野党に対して「批判ばかりして提案は何もない」と批判する傾向がみられます。そのため、政権のどこに具体的な問題があると考えているか、必ずしもはっきりしない面があります。

政府を批判する時も、単なる批判ではなく、自分たちの大阪での実績を具体的に語り、他の野党とは違うフェーズで批判するというのが、維新の特徴だと思います。

――松本先生が問題提起された、重要政策において手法や中身の差異を見せるという点についてはどうでしょうか。

鬼原 防衛費について、自民党は対GDP比2パーセントという数字を掲げて発信していますが、立憲民主党は防衛費の増額は否定せず、「必要なものを積み上げた結果、防衛費が増えることはあり得る」という言い方をしています。直ちに倍増はありきではないと主張すると同時に、防衛費にネガティブな政党だというこれまでの印象を変える狙いがあります。

参院選の公約の三本柱は、「物価高対策」「教育の無償化」「着実な安全保障」ですが、物価高対策は政権へのオフェンス(攻撃)の部分。教育の無償化はどういう社会をつくりたいかという理念的な部分、安全保障はディフエンス(守り)です。前二者は政権との違いを強調しますが、安全保障では政府との差異が見えないようにしています。

鬼原民幸さん

鬼原民幸さん小野 公明党も防衛力強化に抑制的なイメージを払拭しようと、ほかの主要政党とできるだけ足並みをそろえようとしていた印象です。ただ、防衛予算の増額は打ち出しましたが、公約では「個別具体的に検討し、真に必要な予算の確保を図る」などとし、GDP比2%を念頭に置く自民党などとは一線を画しました。

公明党内には、安倍首相から、反発を招きにくい岸田首相に代わったことで、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有といった議論が逆に進みやすくなるのではないか、という警戒感もあります。安全保障政策をめぐる自民党との差異は今後、大きな論点になる可能性があります。

――御厨先生、ここまでの議論を聞いていかがですか。

御厨 参院選の各党の公約を見て思うのは、世の中を打ち震えさせるようなものがないということです。今の政治のつまらなさを象徴しています。物価高対策は必要でしょう。でも、各党の公約を見ても、物価を抑えてくださいという域を出ない。政治的な争点化が出来ていない。教科書的な公約はつくるけど、熱が感じられない。

自民党内で、岸田さんが何をやりたいかが分からないという声が多いという指摘がありましたが、さもありなむです。公約から岸田さんの政治的な意思が漂ってこない。

野党も立憲民主党は生き残ることだけを考えているようですが、それだと社会党が社民党になった後に歩んだのと同じ道を辿るでしょう。野党第1党のつとめは、与党と野党の枠組みを変え、与党になる道を探り実行することなのに、その気配がみじんもない。

国民民主党も政府予算案に賛成したものの、その後の絵図がない。参院選の展望を玉木雄一郎代表に尋ねると、「まだ考えてない」と言う。その先を考えずに選挙を戦うとはすごいことだと思いますね。

2000年代に「マニフェスト」が登場した時、みんな興奮したじゃないですか。掲げられた公約に熱があったからです。だからこそ、マニフェストが本当に実行されるかどうか、監視しようという動きも出ました。今のような魅力のない公約だと、それが守られているかどうか、誰も関心をもたない。

結局、今回の参院選では、安全保障とウクライナと物価高に焦点を合わせて、与野党が徹底的に議論をするしかないかもしれない。せめてそれぐらいしないと、何となく政権が信任されたということで、秋以降も緊張感のない政治が続きかねません。

御厨貴さん

御厨貴さん――ウクライナ侵攻は20世紀以来の国際秩序を一変させる重大な出来事です。日本の国がどうあるべきか、各政党が自らの考えを語り、議論を深めて、国の方向性を決めていく必要がある。参院選はその格好の機会だと思います。そうした「大きな政治」の一方で、ジェンダーや少子化といった社会課題への取り組みも重要です。各党はこうした問題にどう取り組んでいるのでしょうか。

小野 子育て支援は公明党が最も力を注ぐ政策の一つです。ジェンダーについて言えば、選択的夫婦別姓制度の導入を公約に掲げていますが、動きが鈍い自民党をどこまで本気で動かそうとしているのか、疑問に思うところはあります。国政選挙の候補者に占める女性の割合も、公明党は自民党より低い。実際に当選した女性議員は地方を含めると3割を超えますが、もっと踏み込んでほしいと思っています。

鬼原 泉代表の体制になってから、執行部の半分を女性にする方針を決め、実現をしました。参院選でも公認する女性候補が半数を超えました。公約にも選択的夫婦別姓制度の実現が挙げられています。他方、この問題は争点にならない、有権者に受けないという声も党内にあるのも事実です。

久保田 維新は出産無償化や教育無償化など少子化対策に関しては力を入れて訴えています。ジェンダーに関しては、選択的夫婦別姓には賛成ですが、政治家個人にジェンダーがらみの問題発言が多い。そもそも、国民に広く受けるテーマではないと考えているものに対して維新は消極的な印象を受けます。

久保田侑暉さん

久保田侑暉さん――曽我さん。政策について、いろいろ議論してきましたが、ここまでのところでどうでしょうか。

曽我 議論を聞きながら、2000年代に選挙で紙面をつくりながら、「対立軸」という言葉を使うのはやめようという議論をしたことを思い出しました。

当時、民主党が政権交代を目ざし、勢力をじわじわと伸ばしていた頃でした。二大政党が政権をかけて争うようになると、有権者の多数派の支持を得るため、政策が似てくるのは当然です。それを無視してなぜ、新聞は「対立軸」を求めるのか。似たような政策でもそれぞれの政党に優位性があるはずだ、と。

例えば、民主党の枝野幸男氏は当時、自民党は調整型だから決定が遅いけど、民主党なら同じ政策でスピード感を持って進められると言っていました。実際に政権をとると、そうでもなかったのですが……。

今日、すべての政党が取り組まなければいけないウクライナやコロナという課題があるなかで、対立軸を探すよりも、意思決定の仕方まで含めてどの政党の優位性があるのか、地に足のついた評価しないといけないということを、あらためて思いました。

もう一つ気になったのは、「自民党をピリッとさせる」という維新の松井代表の発言です。こういう政党をどう評価したらいいのか。二大政党という枠組みでは実は難しい。維新がピリッとさせればさせるほど、自民党が評価されるわけですから。

維新のこうした行動を評価するためには、別の理屈が必要です。例えば、第三極を単なる補完勢力としてではなく、より良い修正案を実現するために重要な存在だと位置づければ、修正案の7割は自民党の実績だけど、3割は維新の実績になる。そこまで発想を変えないと、正しい実績評価はできない。しかし、実態はもうそこまで来ていると思いますね。

曽我豪さん

曽我豪さん――松本先生、いかがでしょうか。

松本 興味深い議論で勉強になりました。一つ付け加えるとすれば、少子化対策にかかわる点です。維新は教育や子育てに熱心です。自民党も子ども家庭庁をつくります。ただ、今は大阪も国も、出生率が下がり続けているわけです。公約はきれいにつくられ、努力目標も掲げられているわけですが、それが実際に達成できるかどうかをきちんと確認し、できていなければ冷や水をかけてピリッとさせるのは、メディアの一つの仕事なのかなと思います。

――今回の参院選は今のところ関心は高いとは言えず、投票率が上がらない可能性もありますが、この選挙にどう向き合えばいいでしょうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください