政治激動の予兆が垣間見えた平成の3つの参院選から考える

2022年07月04日

参院選の投開票日(7月10日)が近づいています。これまでの記事から、参院選について考える参考になるものをあらためて掲載します。(オリジナル記事は2022年6月2日公開)

参院選は難しい。建前と実態が食い違う。

教科書的な定義で言えば、有権者が政権を選び取る機能は衆院選のものであって、参院選は政権・与党と野党に対する実績評価にとどまるはずだ。だが、実際には、政権を衆参のねじれに追い込むなどして、結果的に政権交代の遠因となるケースが少なくない。

それでなくとも、衆院選で大勝し強大化した政権に対しては、参院選でバッファー(牽制)の逆風が生じやすい。その結果、参院選が併せ持つ「政権交代」の副次機能は無視出来ないものとなる。

参議院規則の一部を改正する規則を賛成多数で議決する参院本会議=2022年6月1日、国会内

参議院規則の一部を改正する規則を賛成多数で議決する参院本会議=2022年6月1日、国会内そもそも、勝ち負けの判定が一筋縄でいかない。衆院選なら、単独政権にせよ連立政権にせよ、多数派を得て内閣を形成する「勝者」は明白だろう。だが参院選は、6年の議員任期制に基づき、3年ごとに半分ずつが改選される仕組みだ。

ならば、勝敗の基準はあくまで、①改選議席を巡る増減で判断すべきなのか。それとも、衆参のねじれなど政権の存亡に与える影響を重要視して、②非改選を含めた全議席を基準とすべきか。

あるいは、民意の変化や不変化をとらえるため、③前回3年前や改選の対象となる前々回6年前の参院選との比較も必要か。さらに、視点を広げて、④直近の衆院選からの流れも判定に加味すべきなのだろうか。

筆者もそうだったから偉そうなことは言えないが、よく引用される過去の参院選は、分かりやすい「敗北」ばかりだ。

自民党がリクルート事件と消費税導入を巡る逆風を受けて参院の過半数割れの危機に直面した1989(平成元)年の参院選然り、橋本龍太郎首相が減税を巡る自身の発言を迷走させて同じく衆参のねじれが生じた98(平成10)年の参院選然り。前者は4年後の93年衆院選で戦後続いた自民党の長期政権時代が終焉する序曲となり、後者は現在まで続く「自公連立」を生む呼び水となった。

あるいは、1回目の安倍晋三自公連立政権下の2007(平成19)年のそれも、民主党の菅直人政権下の2010(平成22)年のそれも、選挙結果から直ちに判定が出来る敗北である。共に続く衆院選で政権交代が起きる原因となった。

だが、改めて振り返れば「そうじゃない」方の参院選にも、後に判明する政権の弱点なり政治が激動する予兆なりが既に垣間見えていたことに気付かされる。

指標を全て満たす完全な「敗北」と判定出来なくとも、いや、だからこそ、有権者が示した「変化」への意志を汲み取ることが大切になるのかもしれない。

Ned Snowman/shutterstock.com

Ned Snowman/shutterstock.com例えば、1995(平成7)年の参院選を思い出してみよう。前年に非自民連立政権が倒れ、自民党が社会党、新党さきがけと共に樹立した村山富市・自社さ連立政権が初めて国政選挙の審判を受けた選挙である。

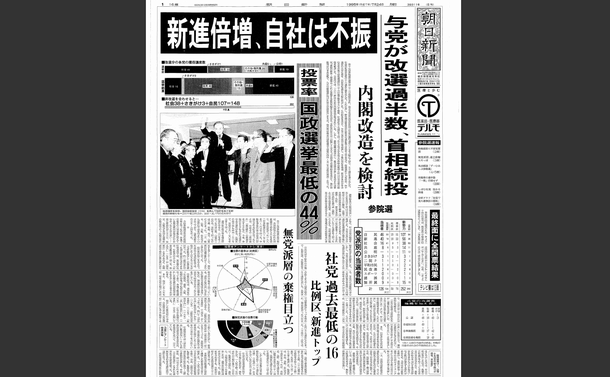

結果は、一面の見出しにある通り「新進倍増、自社は不振」で、野党・新進党の躍進が際立った。だが一方で「与党が改選過半数、首相続投」でもあり、さらに「投票率 国政選挙最低の44%」でもあった。関連記事には「社党 過去最低の16」「無党派層の棄権目立つ」といった見出しも並ぶ。

朝日新聞1995年7月24日朝刊1面

朝日新聞1995年7月24日朝刊1面勝ち負けの判定に限って言えば、「与党敗北」でも「新進勝利」でもない。判定基準①の改選議席の評価でも、新進党が倍増したとはいえ、あくまで過半数を制したのは与党側だった。②の参院の議席全体でも、与党は辛うじて過半数を維持した。自民党は③の前回3年前との比較でも大きく議席を減らしてはいたのだが、政権の存亡には直結しないとの観点から「不振」や「倍増」といった評価にとどめたのだろう。

だが、変化の兆しはあり、党首や政党の運命をも暗転させたのである。

兆しのひとつは無党派層の既成政党離れであり、自社両党がその逆風を正面から受けた形だった。実は95年春には東京と大阪の知事選で青島幸男、横山ノック両氏が当選する「無党派の乱」が起きており、その流れが参院選でも継続した。

参院選を契機に社会党の村山氏から自民党総裁で副総裁・外相だった河野洋平氏に「首相禅譲」を行う案が浮上したが、参院選の「不振」を受けて自民党内で反発が強まり、それも潰えた。河野氏は再選を賭けた総裁選で出馬断念に追い込まれ、首相になれなかった。

大敗した社会党は村山首相の辞任後に社民党へと党名を変更し、橋本龍太郎政権下で迎えた次の98年参院選の直前に連立から離脱する。だが、党勢は回復せず、解党した新進党を含む野党再編の荒波の中で主役の座を民主党に譲った。

リベラル色の強い「自社さ」体制から二大政党が政権を競う体制へと転換する分岐点でもあった。それらの変化と暗転の芽は、95年の参院選で生じていたと言えるだろう。

次に取り上げるのは2004(平成16)年の参院選だ。自民党総裁選での鮮やかな逆転勝利の勢いのまま、前回01年参院選を制した小泉純一郎首相が二度目の実績評価の審判を受けた選挙である。

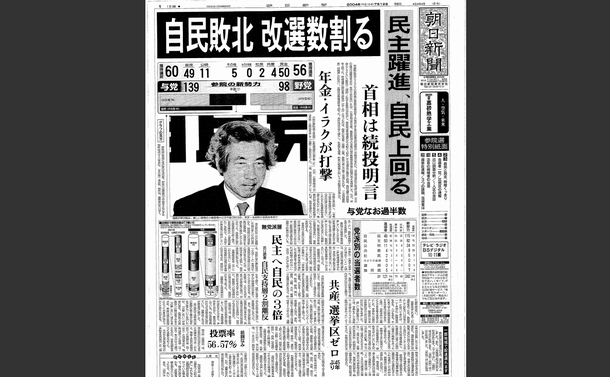

結果は、獲得議席で自民49に対して野党・民主50であり、見出しも「自民敗北 改選数割る」「民主躍進、自民上回る」だった。だが参院の議席全体を見れば「与党なお過半数」であって「首相は続投明言」となる。ここでも四つの指標の全てを満たす完全な「敗北」ではなかったということだろう。

朝日新聞2004年7月12日朝刊1面

朝日新聞2004年7月12日朝刊1面ここで見逃せないのは「年金・イラクが打撃」との見出しである。年金一元化に向けた年金制度改革法や、自衛隊のイラク派遣を巡る特措法を採決強行によって成立させた政権の手法が、逆風を呼んだという指摘である。

5年半に及んだ小泉純一郎政権は、衆参で二度ずつ、都合4回の国政選挙を闘った。ともすれば、最初と最後の鮮やかな勝利の印象が強い。01年参院選と、郵政民営化を単一争点にして衆院解散を断行した05年衆院選である。

確かに、「小泉改革」を拒む「抵抗勢力」を仮想敵にして世論を喚起する「小泉劇場型政治」が成功した例ではあったが、その間の衆参選挙は二度とも勝てていなかったのだ。03年衆院選は自民党の議席減と民主党の躍進が際立ち、04年参院選は前述の通りである。

内政と外交・安全保障の両面で政策に対する不満が高まり、政権の驕(おご)りへの反発が強まれば、劇場型政治では覆い隠せない弱点があらわになるということだったろう。衆参の多数派を受け継いだ安倍晋三首相が続く07年参院選で惨敗した理由の一つは、まさに「消えた年金」問題を巡る政権の混乱であった。

今日的な意義で言えば、ちょうど30年前の1992(平成3)年参院選が重要かもしれない。

このところ自民党の麻生太郎副総裁は、過去の参院選の「敗北」を引き合いに出して、今年夏の参院選に向けて党内の緩みを引き締めようとする。4月末に北海道・苫小牧で行った参院選の候補予定者の応援演説でも、「忘れないで下さい。宮沢内閣、参院選挙、負けたでしょう。残念ながら、前の安倍内閣の時も負けました」と語った。

麻生氏が宮沢喜一政権下の92年参院選を自民党の「敗北」の系譜に含めているのは明らかだが、当時の朝日新聞の紙面はそうなっていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください