ウクライナ侵略で浮かび上がった日本の抑止力と反撃能力を検証する

2022年07月05日

国際関係の大きな変化の下で日本の外交安保をめぐる姿勢が問われている。参議院選挙の争点の一つとされるが、残念ながら本質的な議論が行われているとは思えない。日本が直面している外交安保政策の選択は今後の日本の進路を決めてしまうと考えられるので、選挙戦の勢いに流されることがあってはならない。論点をそらさず議論したいと思う。

世界の安全保障体制は本質的に変化した。国際規範に従って国連安保理が決議し、場合によって有志国が多国籍軍を組織して秩序維持を図るといった集団的安全保障の考え方は崩れ去った。安保理常任理事国で核兵器国ロシアの国際規範を無視した侵略行動、並びに、それを誰も止めることが出来なかったことで、集団的安全保障体制は有名無実化した。

これからの世界は、多国間、二国間の安全保障協定に基づく同盟関係に依存した安保体制となる。安保体制がブロック化していく事に伴い、対立が深刻化すると同時に、中東・アフリカなどでの地域的紛争は頻発していくだろう。

今後注目しなければならないのは中国の帰趨だ。中国がロシアと連携して反米・反西側路線を追求する場合には冷戦時と同じように「NATO・日米」対「露中」の二つの大きな軍事ブロック間の対決となるのだろう。核兵器を含めた軍拡の世界の再来だ。

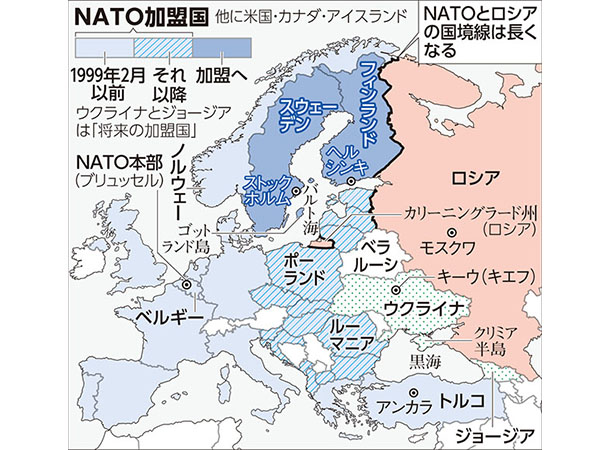

NATOの地図

NATOの地図欧州では急速なスピードでNATOとロシアの軍事的対峙が拡大する。フィンランド、スウェーデンのNATO加入によりNATOとロシアの国境は2倍に拡大し、およそ30万人を超える双方の兵力が核をもって向き合う。

NATOはこれまで戦略的パートナーとみなしていたロシアを「最大かつ直接の脅威」と位置づけ、中国は「体制上の挑戦」と表現した。直接の脅威に向き合う欧州諸国はこれまで長い間実現してこなかった「GDP比2%」の国防費拡大に向けて舵を切る。

欧州とアジア双方に顔を持つロシアの脅威の拡大を前に、「欧州とアジアの安全保障は不可分の一体」と考えざるを得ず、日本が防衛費の拡充を図るのは当然の選択だ。ただ、日本と欧州の安全保障の形態は異なり、後述するように慎重な配慮が必要だ。

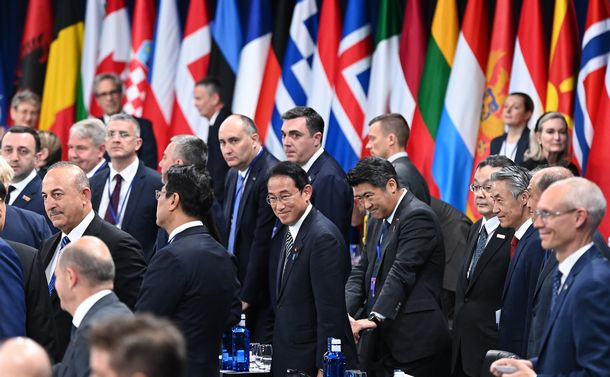

岸田首相は、NATO首脳会議で中国を念頭にウクライナで起こったことは明日の東アジアで起きるかもしれない、と述べた。現状変更の一方的な軍事行動を中国が東アジア地域で引き起こす蓋然性が高い、という警告なのだろう。尖閣諸島、台湾、南シナ海での中国の攻撃的行動を見れば、当然持たなければならない危惧だろう。

NATO首脳会議に出席する岸田文雄首相(中央手前)=2022年6月29日、スペイン・マドリード

NATO首脳会議に出席する岸田文雄首相(中央手前)=2022年6月29日、スペイン・マドリードロシアにはウクライナ戦争を継続していく能力はあり、中国には台湾を軍事的に統一することを試みる能力はある。問題は意図だ。プーチン大統領は「大ロシア」達成の意図をもって周到に行動し、2008年のジョージア(グルジア)戦争、2014年のクリミア併合、そしてウクライナ侵略に至った。ウクライナ及びNATOの抵抗を過小評価していた面はあったのだろうが、ロシアの軍事力、核能力、エネルギー大国としての力をもってすれば事態を乗り切れると踏んだのだろう。

中国の飛躍的な経済的台頭と急速な軍事力強化から見れば、中国は台湾を蹂躙できる能力を持った国だ。そして中国は時間がかかっても共産党政権の下で台湾を統一するという明確な意図を有しているのだろう。平和的、軍事的を問わず、である。しかし、最も重要な問題は「いつ?」であり、少なくとも現在および近い将来において中国が軍事的に行動する意図を有しているとは考えられない。

2022年5月24日に中国国防省が公開した写真。中国軍東部戦区が最近行った演習の一コマと説明している=中国国防省のホームページから

2022年5月24日に中国国防省が公開した写真。中国軍東部戦区が最近行った演習の一コマと説明している=中国国防省のホームページから即ち、今日は中国の軍事的行動に対する抑止力が効いているのである。対中抑止力は台湾、米国、そして日本の抑止力の総和なのだろう。台湾関係法の下で米国は台湾への武器輸出を続けており、その「曖昧戦略」は台湾の独立を自制させ、中国の軍事侵攻を抑制するという意味で効果的に機能してきた。

日米安保体制も「周辺事態法」や「安保新法制」の下で、台湾有事における日本の支援をより明確化してきた。さらにロシアに対する厳しい経済制裁は、経済成長に高いプライオリティをおく習近平政権への警鐘となった。習近平体制が国内的に揺さぶられ権力闘争に向かっていく場合はともかく、予見できる将来、台湾に行動を仕掛ける蓋然性は低い。

したがって、「ウクライナは明日の東アジア」というのは警告という意味は持っても、現実のシナリオとして考えられるわけではない。ウクライナ問題はロシアの侵略を止めることが出来なかった外交の失敗であるが、東アジアにはまだまだ有事を防止する外交が稼働する余地が十分ある。

「日本を取り巻く安全保障環境が悪化した」「そのため外交力と抑止力を強化しなければならない」というのは正しい問題認識だ。では、これまで日本の抑止力を構成してきたものは何なのだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください