ウクライナへの自己同一と「敵/味方」議論は危うい

2022年08月12日

今年も8月がやってきた。

戦争や平和にまつわる言論や報道が集中する季節だが、戦後77年目の今夏の様相がここ数年と異なるのは、言うまでもなく、ロシアによるウクライナ侵攻が起きたことによる。

職場やお茶の間、友人たちとの会話にも戦況や兵器の話題が飛び交い、政治家は勇ましい口調で防衛力強化や敵基地攻撃能力、はたまた核共有に前のめりの発言を繰り返す。

軍事や安全保障の議論が「日常」化する異様な状況下で、他国から侵略された際に私たちはどう向き合うべきか、という根源的な問いもあらためて持ち上がった。

これに対して、武力による徹底抗戦ではなく、占領を座視して受け入れるのでもなく、非暴力・不服従による抵抗こそが最も有効なのではないか、そう問題提起したのが、映画監督の想田和弘さんだ。

保守界隈ではこの機に乗じた憲法改正論議もかまびすしいが、想田さんはすでに2015年の安保法制成立時、「新しい9条を創るべきだ」と“改憲”の提言をしている。

一連の発言の真意はどこにあるのか。あらためて深く聞き込むために、対話的インタビューをお願いした。

戦争とは、平和とは、国を守るとは――。

後編「護憲派は9条の死を直視し、平和主義と立憲主義を取り戻せ」はこちら

想田和弘氏

想田和弘氏〈そうだ・かずひろ〉 1970年、栃木県足利市生まれ。東京大学文学部宗教学科卒業。ニューヨーク・スクール・オブ・ビジュアル・アーツ映画学科卒業。日米を往復しながら、ナレーションやBGMや台本を排した「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践。監督作品に『選挙』『精神』『Peace』『演劇1』『演劇2』『選挙2』『牡蠣工場』『港町』『ザ・ビッグハウス』などがあり、海外映画祭などで受賞多数。最新作『精神0』はベルリン国際映画祭でエキュメニカル賞を、ナント三大陸映画祭でグランプリ受賞。著書に『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』『観察する男』『熱狂なきファシズム』など多数。

石川) ロシアの侵攻後に、朝日新聞などに非暴力抵抗論を寄せました。「主権国家には自衛権があるが、応戦の果てに暴力の連鎖になれば、国民や国土に大きな犠牲が生じる。交戦せずに国を挙げて徹底的な不服従の抵抗をした方が、倫理的にも高潔で、結果的に民の命も国も守れる可能性が高いのでは」という趣旨ですが、SNSなどですさまじい批判を受けたそうですね。

想田) ひどい反応が多かったです(笑)。批判というよりも罵詈雑言の嵐です。きちんと内容を読んでないのでは、というものが多かったですけど。たとえば、僕は非暴力の手段で「抵抗する」と言っているのに、勝手に「無抵抗」と読み替え、「ブチャのような虐殺があっても、家族が殺されたり強姦されたりしても、抵抗しないのか」と非難してくる。

まさに藁人形論法ですけれど、こういう「認知バイアス」が起きてしまうのは、まあ理解できなくはないです。「非暴力で抵抗する」ということのイメージがつかないのでしょう。だから「非暴力」イコール「無抵抗」「白旗を揚げて降参する」「座して死を待つ」という意味だと勝手に脳内で変換してしまうんだと思います。

それともうひとつは、「ウクライナ国民に戦うなと言う資格がお前にあるのか」「侵略に対して戦っている者たちに失礼だ」という反発、さらには「ロシアの肩を持つのか」という怒りの声です。

強調しておきたいのですが、僕はこの問題について話す際、「ロシアによるウクライナへの侵略は人道的にも国際法上も決して許されない」と枕詞のように言っています。そして、主権国家であるウクライナには自衛権があり、ゼレンスキー大統領が自衛戦争を行うと決断したことについて、第三者としてはそれを尊重するという以外の立場は取れない、ということも、大前提です。

しかし、大義ある自衛戦争であっても、武力で徹底抗戦するという選択が本当に国民を守ることになるのか、応戦することが唯一の選択肢なのかは、別の問題として、現実を直視しつつ議論すべきでしょう。というのは、もちろん、日本にとっても今回の事態は他人事ではないからです。僕が論じたいのは、ウクライナの選択というより、日本の選択についてなんです。

石川) 侵攻直後から数カ月間の議論が冷静さを失っていたというのは、その通りだと思います。ロシアの侵略や戦争犯罪を強く非難することと、侵攻の背景を冷静に複眼的に見ようとすることは両立する。しかし、親ロシア政権が倒れた2004年のオレンジ革命や14年のマイダン革命にアメリカが果たした役割や、NATOの東方拡大の問題などに触れるだけで、「ロシアを擁護するのか」と批判が飛んできます。

想田) それは、多くの人がやはりロシアに対する怒りに支配されているからですよね。そして、同じように日本もロシアや中国に侵略されるのではないか、という恐怖にも支配されている。怒りと恐怖という感情に支配されて、冷静な判断力を失っているように見えます。

キーウの独立広場近くの土産物屋では、ロシアのプーチン大統領の顔がカラーで印刷されたトイレットペーパーが売られていた=2022年6月1日

キーウの独立広場近くの土産物屋では、ロシアのプーチン大統領の顔がカラーで印刷されたトイレットペーパーが売られていた=2022年6月1日人間は論理ではなく感情、特に恐怖という感情に支配されると、危機や脅威を実際以上に高く見積もってしまう傾向があります。ロシアや中国あるいは北朝鮮が侵攻してくるという想定が心の中でどんどん広がり、それが防衛費増額や敵基地攻撃能力、さらには核共有の議論と結びついてしまう。

でも軍備の増強が現段階の脅威に対して効果的なのか、そもそも現在の国際政治や外交、安全保障の環境を分析してみて脅威がそこまで大きいと言えるのか、大いに疑問があります。そこは冷徹に判断しなければならない問題なのに、多くの人が浮足立って、増幅した不安が軍備増強の議論に利用されてしまっている。

僕からすれば、例えば中国や北朝鮮を仮想敵国としているのなら、日本海側にこれほどまでの数の原発が立ち並び稼働していること自体、合理的な判断とは思えない。敵国に原発を攻撃されたり掌握されたりしたら、ゲームオーバーですからね。

本当に深刻な脅威があるというのなら、軍備増強や核共有より何よりも、原発を廃炉し取り除く作業こそを優先しなければならない。でもそういう議論は全然起きていないでしょう。議論そのものが冷静さを欠いているうえにちぐはぐで、真面目なものに見えません。

そして、ロシアへの怒りは、そのまま侵略された側であるウクライナへのアイデンティファイ(自己同一化)につながっている。ウクライナは完全に「味方」陣営である、と。そうなると、物事を複眼的に多角的に俯瞰して見る行為自体が、「味方」への振る舞いとして許されない。「どっちもどっち論」ということにされてしまう。

石川) ロシアはかつて独立を求めたチェチェン共和国に侵攻し、民間人の大量虐殺が発生しました。シリアにも「IS掃討」の名目で介入し反アサド勢力や住民を空爆で多数殺害しています。アメリカも独立国のイラクに一方的な名分で侵攻しました。いずれも許されない国際法違反だと指摘されていますが、それらに比べて今回のウクライナへの「自己同一化」度合いは突出しているように思えます。

想田) そうなんです。今回、多くの日本人は侵略された側に完全に自己同一化しましたが、イラク戦争やアフガニスタン戦争ではむしろ逆で、侵攻する側に自己同一化してしまっていた。だから「やられる側」が見ている景色が全然見えていなかった。今回のウクライナの場合は、そこが反転しているんです。日本だけでなく、欧米、いわゆる旧西側の国民は、ウクライナ国民に自己を投影して「わがこと」のように見て、その結果、非常に感情的になってしまっている。

ロシア軍の空爆を受けたウクライナの首都キーウ(キエフ)にあるショッピングモール=shutterstock.com

ロシア軍の空爆を受けたウクライナの首都キーウ(キエフ)にあるショッピングモール=shutterstock.com石川) それはひとつには、情報の非対称性が要因ですね。ロシアが国内向けにプロパガンダやフェイクのような報道で世論形成をしている一方で、私たちが接している情報にも、ウクライナや欧米側のプロパガンダが含まれていないとは言い切れない。湾岸戦争やコソボ紛争でも人道上の理由などで武力行使が正当化されましたが、情報操作や世論工作があったことが後に明らかになっています。

ロシアの今回の侵攻はいかなる背景があろうとも正当化できないという大前提があるにせよ、世の中の言論や報道がほぼ一色に塗り込められてしまっている問題も大きいのではないでしょうか。

想田) そうだと思います。僕はドキュメンタリー映画を作っていますが、カメラをどこに置くかによって、見える風景、現実はまったく変わってしまいます。で、今回旧西側の住民が接する戦争報道は、ウクライナ側からロシアを見るというカメラ位置のものしかほぼ存在しないと言ってもいい。

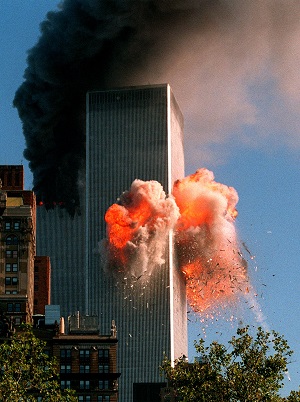

飛行機が突入直後、激しく炎が噴き出した世界貿易センタービル=2001年9月11日、ニューヨーク、撮影・廣野三夫さん

飛行機が突入直後、激しく炎が噴き出した世界貿易センタービル=2001年9月11日、ニューヨーク、撮影・廣野三夫さん でも驚いたのは、ビルに飛行機が突っ込む映像が世界中で中継されたとき、遠く離れたカリフォルニア州だかフロリダ州の人たちがそれを見て「自分が攻撃されたように感じた」と涙を流してコメントしていたことです。まったくの他人の体験なのに、あたかも自分が体験したかのように、身体性を伴う疑似体験をしてしまった。それは映像ならではの力です。

同じことがウクライナの戦争でも起きていて、遠い国の話が映像で共有され、体験が心理的に自分たちのものになっている。結果として、自己同一化した側、つまり「味方」と、それに対する「敵」に世界が二分される。そうなると、戦争している両陣営をフラットな視点で見て語っているだけで、もう「敵の肩をもっている、味方ではない」というふうに言われてしまう。

後編「護憲派は9条の死を直視し、平和主義と立憲主義を取り戻せ」はこちら

石川) その映像の力をナチスは戦略的に使ったわけですが、そういう一方的な情報を希釈、相対化するのがソーシャルメディアのはずです。「アラブの春」はソーシャルが大きな役割を果たしたわけですが、今回も、スマートフォンで撮影されたパーソナルな映像が大きく拡散され共有されている。しかし、欧米や日本で流れている様々な報道や情報が相対化されているかというと、そうとも言えないですね。

想田) おそらくソーシャルメディアだけでは疑似体験にならないんでしょうね。ソーシャルメディアの映像を使うマスメディアの力があってはじめて、疑似体験のレベルにまで達するのかもしれません。というのも、シリアへの空爆や攻撃の様子はソーシャルメディアでも飛び交っていたにもかかわらず、日本人の多くはそれほどシリア人に感情移入しませんでした。マスメディアが今回のウクライナのようには、報道していないからだと思います。

ウクライナ戦争ではSNS上で様々な情報が飛び交っている=shutterstock.com

ウクライナ戦争ではSNS上で様々な情報が飛び交っている=shutterstock.com石川) 報道する側にとってそれは戒めですが、一般論として、その「バイアス」は戦時という非日常においてより顕著になり、受け手のメディアリテラシーも鈍磨してしまいがちですね。侵攻直後、ウクライナでは国家が市民に戦闘参加を呼びかけ、希望者に銃を配りました。正規軍なら指揮命令系統もはっきりしていますが、義勇兵のような非正規の戦闘員は、無辜の市民との区別がつけづらい。

戦闘員と非戦闘員を明確に分けて扱うことが戦時国際法(国際人道法)の原則のはずですが、ゼレンスキー大統領はそれを自らあいまいにして国民を戦争に動員した面があります。国際法では、侵略した国も侵略された国も紛争当事国となり、交戦法規の遵守が課される。しかし、こういう指摘をするだけで、袋だたきに遭いかねません。

想田) ロシア軍によるウクライナ住民虐殺は絶対に許されない行為ですが、客観的に見て、民間人に銃口を向けるということが起きやすい状況を、ゼレンスキー大統領が作ってしまったとは言えるんじゃないでしょうか。民間人に銃を渡すことで、戦闘員と非戦闘員の見分けがつきにくくなれば、犠牲が広がりかねないうえに、ロシア側が民間人を殺す口実に使われる危険性もあります。

これは、ロシアの行為を正当化するとか、どっちもどっち、ということではない。戦争というのは、こういうことが常に起き得るということです。だからこそ、戦争は絶対に起きてはならないし、暴力の連鎖にならないために、非暴力抵抗という選択肢が必要だと思うんです。

石川) あらためて「非暴力抵抗」とは具体的に何をすることなのか、説明していただけますか。

想田) 武力や物理的な暴力を使わずに、それ以外の政治的、経済的、社会的なあらゆる手段、具体的にはストライキやボイコット、サボタージュなどを駆使して、侵略者や独裁政権と戦うことです。

マハトマ・ガンジーは「非暴力は、悪に対する真の闘争をすべて断念することではない。それどころか、悪に対する、より積極的な真の闘争である」と述べています。僕は、非暴力不服従こそ、倫理的に高潔というだけでなく、実効的な策だと思っています。

いかなる占領者も独裁者も、人々の協力なしには権力を行使できない。軍も官僚も警察も労働者も、組織を挙げて非協力を貫けば、侵略者は占領地を統治できません。

プーチンだって、一人では戦争を起こせない。軍に攻撃を命じたとしても誰も従わなければ、ウクライナへの侵攻はできない。命令を実行しない反乱分子を処罰しようにも、彼らを検挙する人たち、裁く人たちが実行しなければ、どうしようもない。誰も協力しなかったら権力者は権力者たりえない。だから民衆や官僚が権力者への協力をやめさえすれば、権力の源泉は崩壊し、権力者は丸裸になります。

アメリカの政治学者ジーン・シャープは、非暴力抵抗運動の歴史的実践例をつまびらかに研究しました。そして、権力が存立する体系を理論化するとともに、その権力を無力化するための、198もの具体的な手法を示しました。

官僚や軍や警察や民間団体や民衆が圧政者や占領者にあらゆる局面で非協力を貫き、統治を困難にさせ、占領を継続しようとしても人的・経済的・政治的コストがかかって果実を得られないという状況を出現させ、最終的には撤退に追い込むわけです。

ジーン・シャープ(1928-2018)は非暴力行動研究の先駆者。ミャンマーの民主化運動を支援する指南書『独裁体制から民主主義へ』などの著作を通じて、各地で独裁体制への草の根抵抗運動の理論的支柱となってきた。「アラブの春」やウォール・ストリート占拠運動、ウクライナのオレンジ革命などにも大きな影響を与えたと言われる。通算4度ノーベル平和賞の候補に挙がり、「非暴力のマキャベリ」「非暴力戦争のクラウゼヴィッツ」などと称された。非物理的な暴力を用いずに権力と闘争する実践的な戦略として「抗議・説得」「非協力」「介入」の3分類を示し、その下に198の具体的戦術を示した。

石川) ロシアに侵略されたウクライナも非暴力抵抗をすべきだった、あるいは、いまからでも占領をいったん受け入れて国家的なボイコットをする方が犠牲を最小限に抑えられると、想田さんは訴えているのでしょうか?

想田) 暴力に対してどう立ち向かうのかは、その選択によって自分や家族の命がかかっているわけですから、どうすべきだ、というのは軽々しくは言えません。繰り返しますが、侵略されたウクライナの人々の自己決定権を最大限尊重するしかない。

ウクライナ人はどうすべきか、ということではなく、私たちが、自分だったらどうするのかということを問う必要があるのだと思います。あくまでもそういう前提のうえですが、今回のウクライナの悲惨な状況、街が破壊され多数の市民が殺され虐殺まで起きているのを見れば見るほど、やはり暴力に対して暴力で立ち向かうことはうまくいかない、武力で国民を守ることはできないという認識が、僕の中では強まっています。

多くの人がウクライナの惨状を見て「もっと武装を」「もっと武器の支援を」という結論になったのとは、まったく逆の結論に至ったということです。だって、この戦争は場合によっては何年も続きますよ。その間ずっと国土が破壊され、さらに人が死んでいく。これって、実際に国や国民を守れていると言えるんでしょうか?

ロシアの軍事侵攻を受け、ポーランドとの国境に向かう人たち=2022年2月26日、ウクライナ西部・シェヒニ近郊

ロシアの軍事侵攻を受け、ポーランドとの国境に向かう人たち=2022年2月26日、ウクライナ西部・シェヒニ近郊もちろん、非武装路線で国を守れるという確証はない。武力での抗戦に犠牲者が出るのと同様、非暴力抵抗運動でも犠牲者が出ることは避けられません。様々な手段で占領者に抵抗するわけですから、激しく弾圧されたり投獄されたり処刑されたりといった可能性は高い。

それでも、全面的な戦争をするよりは、はるかに小さな犠牲で済むはずです。シャープも、権力崩壊のメカニズムを起動させるには暴力よりも非暴力的手法の方が強力だというだけでなく、武力で応戦した場合と比べて犠牲者数もずっと少ない傾向があると言っています。

石川) シャープは、非暴力抵抗運動に対する抑圧は苛烈なものとなり、人的犠牲は少なからず生じる、と言っています。ある意味で非常に功利主義者的な側面がありますね。そして、軍事作戦のように相手の弱みにつけ込むかたちで抵抗を続けろ、と説く現実主義者でもある。

想田) ええ。だから、そういう意味ではシャープはまったく理想主義者ではないです。アメリカ人らしいというか、非常にプラグマティックな考えをする人です。

ガンジーから大きな影響を受けているので、その根幹には大きな思想性や宗教的な信念とも言えるものがあるはずです。しかしそこにはあえて依拠しないで、非暴力抵抗というものの可能性をあくまで学術的に研究し、理論化し、具体的な戦術として確立し、それを世界中の圧政に苦しむ人々に分かりやすく広めるという、極めて現実的、実践的な方向を選んだ。

非暴力闘争を効果的に行うためには、平時から綿密に計画を立て、コンセンサスを作り上げ、訓練しておくことが必要だとも主張しており、その姿は、冷徹な戦略・戦術家です。

ガンジーの非暴力不服従運動は宗教的なバックボーンなしには成立しえませんが、シャープの方法論であれば、どんな宗教的バックグラウンドの人も、無宗教でも、誰にでも使えます。そこに大きな可能性がある。というか、だからこそ、シャープはこれまで各地の抵抗運動の理論的支柱となり、多くの独裁国家で警戒されてきたわけです。

石川) しかし、他国から侵略された際に徹底抗戦するか、占領を受けいれるか、どちらの場合に犠牲が少なくて済むかは、算数のような正解はないのではないでしょうか。ウクライナは国際的な支持や支援を受け得るとしても、チェチェンやシリアの人たちは、無抵抗にもかかわらず一方的に虐殺された事例とも言え、その犠牲者は決して少なくないものだったはずです。

想田) でも、チェチェンもシリアの反アサド勢力も、途中から非暴力ではなくなったでしょう。非暴力抵抗は、成功させるためには、いかに厳しい局面になっても、暴力に切り替えることは慎まなければならない。非暴力にとどまらなければならないんです。暴力を使うことは、権力者と同じ土俵に乗って、自らを不利にする行為だからです。実際、圧倒的な軍事力を持つ相手に対して暴力で立ち向かっても、勝ち目がないですよ。合理的な選択肢とはいえないんです。

それに、僕は人間というものは、非暴力の人間を一方的に殺し続けることは、かなり難しい生き物だと思っています。たとえ政治的に洗脳されたとしても、人間としての善性を完全に捨て去ることができるのか。いくら「殺せ」という残虐な命令を上官から受けても、いずれ耐え切れず離反する者が少なくないんじゃないか。暴力をいっさい使わないという相手には、暴力を使いにくくなる。僕はそう思います。

ところが、相手が同じように武器で応戦してくると、人間はいくらでも残酷になれます。自分が、仲間が殺される、という状況になると、「やらなければやられる」という心理になってしまう。むしろ相手を殺すことは「正しいこと」になります。

こう言うと必ず「お前はブチャでの虐殺を見ても非暴力を薦めるのか」と反論を受けるのですが、ウクライナは、国家としては武力による抵抗を選んでいます。非暴力だから虐殺が起きたわけではなく、武装抵抗の帰結として虐殺事件が起きてしまっているわけです。

もちろん因果関係を証明することはできません。でも少なくとも、「非暴力だったからこそ虐殺が起きた」ということは言えない。だってウクライナは非暴力抵抗の選択をしていないわけですから。

ウクライナ南部ミコライウ州の前線基地を訪問し、軍関係者と握手するゼレンスキー大統領(右)=ウクライナ大統領府のサイトから

ウクライナ南部ミコライウ州の前線基地を訪問し、軍関係者と握手するゼレンスキー大統領(右)=ウクライナ大統領府のサイトから石川) ただ、仮に長期的に見て国土や人命の犠牲が最小になるとしても、侵略をいったん座視するということは、脅しに屈してルールを曲げることを受容することになります。

長谷部恭男・早稲田大教授はルソーを引用して「戦争とは政治体制と政治体制の戦いであって、結局のこところ攻撃目標になっているのは相手の国の憲法原理だ」と指摘しています。ロシアに占領されるなり属国的な政権が成立するなりして現在の国家体制が変わるということは、西欧型の自由民主主義国家を目指したいというウクライナの憲法原理が破壊されるということです。

また、二度の世界大戦を経て曲がりなりにも成立した「法の支配」という国際秩序を大きく毀損することにもなります。

想田) 僕は、人命だけではなくて、国家機構やその国の体制や原理をゆくゆく取り戻すためにも、非暴力抵抗が有効だと思います。

例えば、ウクライナについても、想像してみてほしいんです。

もしゼレンスキー大統領が最初から「武器を取れ」と国民を鼓舞する代わりに「国家を挙げて非暴力で抵抗しましょう」と呼びかけたとします。逃げたい人は国外に逃がし、無血開城する。当然ロシア軍はキーウ(キエフ)に進軍し、大統領府や国会を占領します。ゼレンンスキー大統領は失脚し、ウクライナはロシアに併合されるか、傀儡政権ができるでしょう。でも、武力による応戦がない以上、ロシア軍の発砲は最小限に抑えられ、街も破壊されることはない。

そして、占領者は、すでに整備されているその国の統治機構を最大限利用しようとするでしょう。GHQも日本の天皇制や官僚機構や警察組織を活用して占領統治をしました。一からすべて構築するのは膨大なコストがかかりますから。

でも、占領者であるプーチンが命令をしても、誰も協力せず、サボタージュしたらどうなるでしょう。「反乱分子」を逮捕しようとしても、ウクライナの警察や検察は動かず、裁判官もボイコットするのです。そして、こうした抵抗を続けるウクライナ国民を、国際社会は支援し続ける。ロシアはさらに孤立する。占領のコストがどんどん上昇していく――。こういう状況が続けば、割に合わなくなったロシアが政策の転換をせざるを得なくなる。そういう可能性が、僕は実際にあると思うんです。

ハリコフで2022年3月2日、攻撃を受けて炎を上げる警察施設=ウクライナ非常事態当局のフェイスブックから

ハリコフで2022年3月2日、攻撃を受けて炎を上げる警察施設=ウクライナ非常事態当局のフェイスブックからもちろん、うまくいく保証はないですよ。だけどそれは、軍事的に応戦してもうまくいくことが保証されていないのと同じです。しかも、何年かけても戦争に勝てればまだよいかもしれないけれど、負けたらどうなるのか。

ただそれでも、最悪ウクライナが軍事的に敗北するという事態になったとしても、ロシアの支配に対抗するために、まだ非暴力・不服従の闘争という手段は使えると思います。だから、非暴力抵抗の可能性は、どのみち絶対に研究しておかなければならないと僕は思います。

石川) ガンジーが唱えた非暴力抵抗は色々な意味で誤解されていると思いますが、シャープも、何度もノーベル平和賞候補になった有名人にもかかわらず日本での知名度は低いですね。想田さんの持論が誤解を受けているのもそれが一因かもしれません。

ただ、一国内での体制に対する抵抗運動で非暴力はあり得ても、現に軍や武装組織を持つ主権国家が侵略された場合に戦わずにいったん占領を受け入れるという政策判断は、現実的にはあり得ないでしょう。圧倒的な戦力差がある場合を除いて。

想田) 自分が絶対的な少数派であることは分かっています。まあ、これは僕なりに紆余曲折を経てたどり着いた信念のようなもので、僕自身の生き方や人間観や世界観に深く関わっている結論です。自分自身で同じような結論に至って共感してくれる人はいても、僕が自説を話すことで説得される人はほとんどいないでしょう。

語るだけ藪蛇というか、笑われて馬鹿にされるだけでなく、「お花畑」「青い」「理想論者」だの「自分の考えに酔っている」だの、もうありとあらゆる罵詈雑言が飛んできました(笑)。

それでもやっぱりこうして話すのは、どんなに小さくとも、非暴力の種子を守っておきたい、消してはいけない、という思いがあるからなんです。

この種子が、僕が生きているうちに芽を出すことはないでしょう。だけど、この種にはものすごい可能性がある、人類にとって絶対に必要なものです。だから、まずは自分がピエロになっても、少しでもその価値を認めてくれる仲間を増やしたい。そう思っています。

後編「護憲派は9条の死を直視し、平和主義と立憲主義を取り戻せ」に続きます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください