島国で資源小国という共通項、浮上のカギはどこに

2022年08月21日

私は日本政治を対象に政治コミュニケーションを研究する大学教員である。この4月から縁あってアイルランド共和国のUCD(University College of Dublin;アイルランド国立大学ダブリン校)で在外研究を送らせてもらっている。

専門は日本におけるメディア政治で、歴史的にどのような変化が起こったかを研究している。今回、ヨーロッパなどとの比較研究を行うべくこちらにきた。研究の合間にここから見える日本政治やメディア政治について書かせてもらう機会を得たが、まずは久しぶりに訪れたアイルランドの変化についてお話ししたい。

アイルランドはこの40年間、大きく変化した。一人当たりGDPは世界最高水準、人口も増大している。

アイルランドはこの40年間、大きく変化した。一人当たりGDPは世界最高水準、人口も増大している。 アイルランドはこの40年間、大きく変化した。一人当たりGDPは世界最高水準、人口も増大している。

アイルランドはこの40年間、大きく変化した。一人当たりGDPは世界最高水準、人口も増大している。アイルランド。近年は毎年3月に同地の聖人を記念するセントパトリックデーのイベントが日本各地で行われるようになり、緑の帽子や服を身につけたパレードを見たりして親しみを感じる人が多くなってきているかもしれない。しかし、アイルランドってどんなとこ?と正面から聞かれると、多くの読者はあまりイメージが湧かないことと思う。

わたしの回りでも、アイルランドにいくというと「それどこ?」との反応が大半だった。

友人たちからは「ギネスやアイリッシュウヰスキーが飲めるね」とか、「3年前のラグビーワールドカップで日本が勝った国だよね」。歴史好きからは「イギリスの植民地だったんだよね? カトリックが多くて独立や独立後も北でいろんな悲劇があったんでしょ?危なくないの?」とか、文学好きからは「イエイツやジョイスの故郷ですね。小泉八雲もアイルランド生まれですよね。素敵ですね」などとも言われた。多くの人は知らないし、知っていてもギネスの大酒飲みの住むヨーロッパの端っこの貧しい悲劇の国……。そんな感じだろうか。

実は、アイルランドは40年ぶり2回目の訪問である。3年前に亡くなった父の仕事につきあって、1979年、当方15歳の春にふたつき月ほど家族とともに滞在した。

B .ビーアン『アイルランドの反逆者』晶文館

B .ビーアン『アイルランドの反逆者』晶文館父(収)は、いわゆるケルト系文学を研究していた英文学者だった。W.B.イェイツについてのいくつかの論文と同じく劇作家であり詩人のブレンダン・ビーアンの自伝の翻訳本『アイルランドの反逆者』などを遺した。

作家はそれぞれに時代や生まれ育った場所との関係を持つものであるが、長年にわたるイギリスの支配と抑圧、そしてそこからの独立を求める闘いが進行していた近現代のアイルランドの作家にはその関係は深い。そこでは作家の言葉が現在進行形の闘いと響き合う。その中でもイエイツとビーアンはアイルランドの闘い=ナショナリズムと直接に深く関連したといえるだろう。

ノーベル文学賞受賞者のイエイツは1910年代にアイルランド文芸復興運動を牽引し、その詩作や劇で多くの運動家に影響を与えた作家である。イギリスからの独立を求めて行われたイースター蜂起に際しては、失敗して処刑された16名のリーダーたちを弔い「Easter 1916」といった代表作を書いた。

一方、ビーアンは1930年代末からイギリスとの独立闘争にIRAの若きメンバーとして参加し、都合7年間を少年院や監獄で過ごした人物である。出獄後に自伝的な小説や芝居を書いて有名となった。テレビなどにも出演し人気があったが、大酒飲みで41歳の若さで死去した。

トリニティ大学の前の本屋にディスプレイされていたアイルランドの作家たち(向かって左からジョイス、ワイルド、ビーアン、バケット、メイヴ・ビンチー

トリニティ大学の前の本屋にディスプレイされていたアイルランドの作家たち(向かって左からジョイス、ワイルド、ビーアン、バケット、メイヴ・ビンチー私たちが最初にダブリンに来た1979年。北アルランドではトラブルと呼ばれた紛争が激化していた。

アイルランドは12世紀からイギリスの支配を受け、16世紀にはイギリス王権による直接統治が開始される。この時期、イギリスでは宗教改革がなされており、プロテスタント系(英国教会系)のイギリス人や入植者たちの子孫が、カトリックのアイルランド人を支配するという構造、宗教的な側面が支配関係に組み込まれていった。

アイルランドではその初期から植民地支配への反発はあったが、1916年にダブリンで起こった「イースター蜂起」を機に独立運動が活発化し、独立戦争を経て22年に英国との間で条約が締結され「独立」を果たすことになる。今年はちょうど100年目の節目、アイルランドは若い国でもある。しかし、その条約においては北東部6州はイギリスに留まることとされ、アイルランド島はイギリス領の北アイルランドとアイルランド自由国に分裂する。

「独立」時は英連邦の一部とされていた自由国は、第二次世界大戦を経てイギリスから完全独立してアイルランド共和国となる。しかし、北アイルランドにはカトリック系住民が多く住んでいる地域も含まれており、そのカトリック住民へのプロテスタント系住民などからの差別的な扱いが続くなどして緊張が継続した。

1960年代末からは闘争が激化し、それぞれの勢力に英国軍が入り混じった血生臭い事態となる。30年間で3500名もの一般市民を含む多くの命が、爆弾や発砲によって失われた。我々が到着した1979年にも3月にはロンドンの議事堂前で下院議員が車ごと吹き飛ばされたり、8月にはアイルランドのスライゴーの海でヨットが爆破されイギリスのマウントバッテン伯爵が殺されるなどした。北アイルランドのベルファストに一人で調査に出かけた父からは、近くの電話ボックスが爆発して危うかったとの話も聞いた。

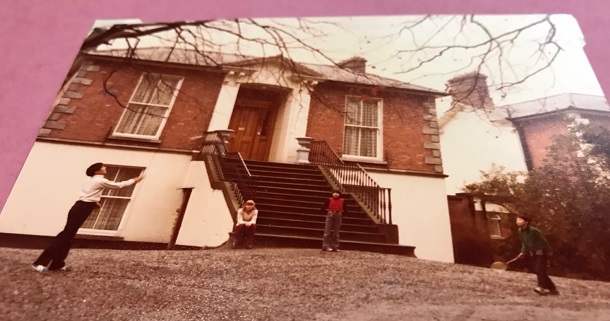

40年前のアイルランドの筆者(右)。自宅の前にて大家さんの娘と

40年前のアイルランドの筆者(右)。自宅の前にて大家さんの娘と40年前、ダブリンでは東洋人である我々家族はとても珍しがられた記憶がある。アジアの食材の入手も難しく、醤油も味噌もダブリンでは買うことができなかった。人々はとてもチャーミングで優しかった。ダブリンの次にいったロンドンの中学校で受けた「人種差別」などは感じたことはなかったが、街などに出ると物乞いも多く、子ども心にも何かしらの貧しさと危なさを感じた。

時は1979年。アメリカの学者が書いた「ジャパン・アズ・ナンバーワン」といった本がベストセラーになるなど、1960年代の高度成長を経て、73年とまさにこの79年の2つのオイルショックを乗り切った日本が評価されはじめだした頃だ。日本人自身も自らのシステムに誇りを持ちはじめるようになっていた。

数年後にはアメリカへの貿易黒字が政治課題となり、中曽根康弘首相が「もっとアメリカ商品を買って黒字を減らしましょう」と、テレビ記者会見で訴える。その後、1985年のプラザ合意を経て、バブル景気を迎える。極東からきた子どもにも祖国の経済的な上昇の風潮が反映していたのかもしれない。

一方、アイルランドは1979年を期に深刻な不況に陥る。

長い植民地時代、牛肉や乳製品、小麦などをイギリスに輸出する貧しい農業国だったアイルランド。独立後は経済面でもナショナリズムが高まり、イギリスとの関係を断ち、その農業を中心とした閉鎖的な自給自足経済体制を作ろうした。しかし、このやり方では経済は悪化し、若者の海外移住が相次いだ。

その後、50年代末になって工業化と開放経済を目指す改革がおこなれ、外国企業への各種助成制度や優遇税制が整えられ始める。貿易についても1961年にヨーロッパ経済共同体(EEC)に加盟申請し(73年加盟)、イギリスとの自由貿易協定にも調印した(65年)。これらの改革は成功し経済が成長した。19世紀の大飢饉以来減少を続けていた人口もこの時期はじめて増加に転じた。

経済の自由化によって成長を目指すという点では、同時期の日本の池田勇人の経済政策と共通したものがあったかもしれない。国土や人口の規模は異なるものの、資源小国という点では共通点は多い。

しかし、70年代に入るとオイルショックの対応などに失敗してアイルランドは停滞する。80年代初期に政権交代が続き、一貫した経済政策が取れないことも影響した。財政支出の拡大などでインフレが高まり、失業率も15%(85年)までにも達する。財政赤字も拡大し、アイルランドは「先進国の中での最貧国」とまで言われるようになってしまう。

ところが、ちょうど日本の「黄金期」の終焉と入れ替わるように、90年代中頃からアイルランドでは経済が急成長する。

1995年から始まった年率10%を上回る高度経済成長は「ケルトの虎」と呼ばれた。直接的には4年後(1999年)のEUの経済統合を目の前に、当時10%と法人税を安く設定していたアイルランドに外国企業の投資が増えたことが理由とされる。

80年代に作られた労使協調の枠組み(社会協議会制度)の整備や50年代から整えられた大学無償化などの高等教育拡充など、今までの政策の成果が、投資を呼び込む下支えとなった。アイルランドはイギリスによる植民地化に伴い英語が使われるようになったが、その英語圏であったこともアメリカなどの企業の投資を呼び込んだ。

なお、アイルランドは大飢饉の際に多くの移民をアメリカに送り出すなど、アメリカとの関係が歴史的に深い。独立運動の際にもアメリカに渡ったアイルランド移民たちが資金や人材の面で大きく関わった。

アイルランド島にいるアイルランド人よりもアメリカにいるアイルランド人(=移民の子孫たち)の方が多いとも言われるほどである。ケネディやオバマ、そしてバイデンもアイリッシュ移民の子孫たちであり、現在でもきたアイルランド問題についてアメリカ議会の議員団がやってくるなど外交上で特別の関係を有する。アメリカとの関係は別の機会に記したい。

ケルトの虎は、2008年のリーマンショックによって終わりを告げる。前年に崩壊していた住宅バブルはアイルランドの金融危機を深刻化させ、失業率も15%を再び超えた。これに対して政府は主要銀行の国有化や、EU・IMFから850億ユーロもの緊急融資を受けるなどして早急な対応を行い、短期間に経済危機を終息させる。2015年にはアメリカのアップルによる巨額投資も行われ、その後も成長を続けている(ケルトフェニックスなどと呼ばれた)。

グーグルダブリン

グーグルダブリンアイルランドの成長を牽引してきたのは海外のIT企業などによる投資と進出だ。GoogleやAppleなどのハイテク企業はアイルランドの安い法人税とその税制度をタックスヘイブンとして利用する一方、ヨーロッパ本社やデータセンターをダブリンなどに作り、Googleは7000人、Appleは6000人と多くの雇用を創出している。

人口400万人のアイルランドにとっては重要な雇用先である。60年代以来政策誘導してきた医薬品や航空産業(飛行機リースや格安航空)でも様々な企業が進出し世界をリードしている。

この間、北アイルランド紛争も一応の落ち着きを見せる。1980年代から英国とアイルランドの両政府による歩み寄りがなされ、1998年には北アイルランドの各政治勢力も参加した「ベルファスト合意(聖金曜日合意)」が結ばれた。これによって北アイルランドの帰属については北アイルランド住民によってなされることや、両勢力が入った権力分有の政府を作ることなどが、武装解除とともに合意された。

このように40年前は困難に陥っていたアイルランドは、90年代のトラと21世紀のフェニックスをへて、外国投資をひきつけITや金融産業で稼ぐ国へと変わった。数字の上では、昨年(2021年)のアイルランドの一人当たりのGDPは世界で第1位(99,152ドル、名目、世銀)、労働生産性でも2020年には121.8ドル(購買力平価換算)でOECDのトップである。

この成長に伴い様々な変化が社会でも起こっている。各国からの移民も増加した。アイルランドから他国に渡った人々(やその子孫)が帰ってくるとともに、IT企業で働くインドなどからの技術者やポーランドなどからの単純労働者も流入してきた。それによって人口を「輸出」する国だったのが、輸入国へと転じた。

現在のダブリンではアジア系の人間もよく見かける。郊外に向かうバスや電車では、仕事帰りと思われる東欧系やインド系の人々がスマホで話している言葉もよく聞こえてくる。アジアの食材を売る専門店も市内に何軒もあり、日本の調味料もほとんどが買える。醤油や味噌や蕎麦、そしてパック寿司は普通のスーパーで買うことができるようになっていた。グローバル化と多様化がアイルランドでも起こっていたということだ。

また、宗教や性・ジェンダーといった価値観についても大きな変化が生じている。最新の世論調査 によると日曜日に教会に行く人は1991年の75%から2021年には30%と激減している。歴史的にアイルランドはカトリック教会の影響力が強かったが、この間にカトリック教会のさまざまなスキャンダル(性的児童虐待や運営する施設での児童遺棄など)が明るみになったことや、経済成長の中で教育が普及したことで世俗化や個人主義化が進んだことが背景にあるとされる。

一方、その宗教と深い関係にあった女性や結婚などに対する意識も変わっていった。憲法で禁止されていた離婚(1995年)や同性婚(2015年)そして人工中絶(2018年)が、国民投票で認められるようになった。

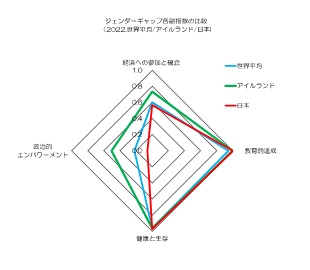

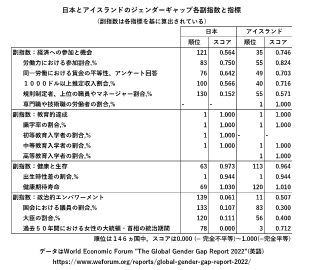

70年代には結婚後に公務員に就くことが法律で禁止される(Marriage Bar)などの制限されていた女性の就業も進展した。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数においても現在(2022年)のアイルランドは世界146カ国中9番目にジェンダー格差が小さい国とされている。116位の日本と比較すると、教育や健康においては差はないが、経済面における上級職(決定権者)の割合や政治的エンパワーメントにおいて大きな差が存在する。

アイルランドでは1990年にはメアリー・ロビンソン、97年にはメアリー・マッカリースと連続して2人の女性が大統領に当選し、国会議員や大臣の割合も日本の3倍以上となっている。

以上、この40年のアイルランドの変化をざっとまとめてみた。15歳から56歳になった少年としてはとても感慨深い。アイルランドから帰ってからの40年。確かに最初の10年間の調子は良かったが、バブルが弾けて経済は停滞した。政治も対応が遅れ、不良債権の処理も宮沢・細川・羽田・村山・橋本・小渕・森・小泉と8代内閣で10年かかり、その後のデフレからは依然脱却できていない。経済成長は止まり、人口も減り続けている。

現在、様々な指標でわれわれはアイルランドに抜かれてしまっている。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください