「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【13】

2022年08月29日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。13回目から数回は公明党をはじめ各党にとって重要な地方選挙(特に都道府県議会選挙)について論じます。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

東京都議会=2022年8月3日、東京都新宿区西新宿(筆者撮影)

東京都議会=2022年8月3日、東京都新宿区西新宿(筆者撮影)今回から、各党が直面している地方選挙(特に都道府県議会選挙)について、複数回にわたって論じたい。具体的には、候補者の集票環境と有権者意識の変容、各党の地方選挙制度への認識、選挙制度や選挙区構成の現状、政党間競合の実態といったテーマに分けて扱う。

本連載の主たる関心が公明党であることは論を待たない。とはいえ、前提としての選挙環境や選挙制度、各党間の比較をしなければ、公明党の実相も見えてこない。拙著『都道府県議会選挙の研究』(成文堂、2022年)では個別選挙区単位のデータを使い、戦後からの時系列的な分析も行ったが、「政治家自身は、地方選挙についてどのように認識しているのか」というのも重要な観点である。この点については、当事者たる党幹部に対し、取材・インタビューを試みたい。

まず本稿では、有権者の視点から、統一地方選挙における候補者の集票環境がどう変容したのかを、単純分布の推移を中心に考察したい。著者が調査個票データを所持していないため、クロス集計の分析や相関分析、重回帰分析など行えておらず、不十分な面もあるが、御了承願いたい。

本稿で参照する資料は、明るい選挙推進協会(前身は公明選挙連盟)が発行する『統一地方選挙全国意識調査』(第17回~19回)、『統一地方選挙の実態』(第5回、第9回~16回)、『統一地方選挙と有権者』(第6~8回)である。全国規模での意識調査が残っているのは、第5回統一地方選挙(1963年)から。ただし、第5回と第6回以降の間では、設問項目・各回答項目の設定や集計方法で顕著な差が存在しているため、事実上、第6回統一地方選挙(1967年)からの分析となる。また、第17回以降は、調査結果の概要のみしか発行されていない。

調査方法は、第17回(2011年)までが面接調査法、第18回(2015年)からは郵送調査法。標本数は、第5回~第18回までが3,000人であり、第19回(2019年)が3,150人である。また、第19回からは、選挙権年齢等の引下げに伴い、満20歳以上の男女個人から、満18歳以上の男女個人へと調査対象年齢が改められた。

抽出方法は層化2段無作為抽出法。調査地域は全国である。ただし、東京都については、知事選が統一地方選挙から外れたため、調査対象区域が第18回(2015年)から除外された。他県についても、茨城県は第13回から、岩手県、宮城県、福島県は第17回から、沖縄県は祖国復帰のタイミングの事情から外れている。兵庫県は阪神淡路大震災の影響で第13回のみ外れている。そのほか、東京都議選と茨城県議会選挙については、議会解散に伴い、第6回から外れている。推移を見る際にはこれらの点にも留意願いたい。

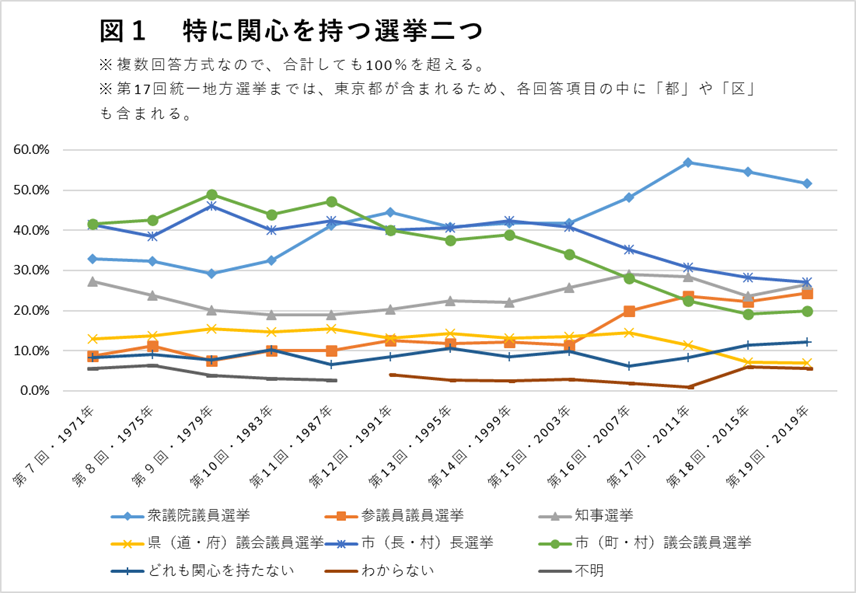

はじめに、有権者は地方選挙自体にそもそも関心があるのかを見ていく。上記の調査では、「下記の選挙の中で、あなたが特に関心をお持ちになる選挙を2つ選んで番号に○をつけてください」(下記の図1)という複数回答方式の設問があり、意外な結果を示している。

図1を見ると、大きく三つの時期に分けることが可能であろう。すなわち、第一期:第7回(1971年)~第11回(1987年)までの「55年体制期」、第二期:第12回(1991年)~第15回(2003年)の「政党システム流動化」の時期、第三期:第16回(2007年)~第19回(2019年)の二大政党制の進展とその後の「一強多弱」の時期、である。

まず、第一期:第7回(1971年)~第11回(1987年)についてである。

この期間は意外にも、有権者の関心が基礎自治体の選挙で高かった。特に第9回(1979年)は、市(町・村)議会議員選挙が48.9%、市(町・村)長選挙が46.0%だったのに対し、衆議院議員選挙が29.2%であった。参議員議員選挙に至ってはわずか7.6%で、知事選挙(20.1%)や県(道・府)議会議員選挙(15.4%)よりも低い。

この期間は、「革新自治体の時代」とその後の「地方の時代」が含まれる(「地方の時代」の概要は、後藤仁『「地方の時代」シンポジウム』地方自治総合研究所[監修]、神原勝・辻道雅宣[編] 『戦後自治の政策・制度事典』公人社、2016年、pp.266-270を参照)。

地方選挙への関心が高い理由としては、「六〇年代後半から七〇年代にかけて各地で革新自治体を生み出す原動力となったのは革新政党(とくに社会党)の自治体政策ではなく、社会資本整備や公害規制を求める民意であった」との指摘も考慮に入れる必要がある(岡田一郎『革新自治体』中央公論新社、2016年、p.58)。人口増加は、住宅地や団地の建設も促した。そこでは、住民が社会的要求を掲げることも少なくなかった。原武史『団地の空間政治学』(NHK出版、2012年、p.58)には、次の指摘がある。

団地が抱える問題は多岐にわたっていて、自治会はもちろん、居住地組織もまた社会的要求を掲げることが少なくなかった。要求は、団地を建てた公団や自治体、私鉄各社やバス会社、国鉄、さらには政府へと向かった。団地では、「一住宅=一家族」を仕切るコンクリートの壁を越える形で、住民どうしがしばしば集まっていたのである。

もっと言えば、公明党と日本共産党が地方議会において議席数を伸ばしていった時期とも重なる。

次に、第二期:第12回(1991年)~第15回(2003年)についてである。

政党システムが流動化したこの時期、国政では、1988年に発覚したリクルート事件が直接の引き金となって政治改革が迫られるようになった。1993年6月18日の宮澤喜一内閣の不信任決議案の可決後、政界再編が本格化し、慌ただしい動きを見せた。新進党、民主党など様々な新党が登場する(政界再編の一連の流れについては、薬師寺克行『現代日本政治史 政治改革と政権交代』〈有斐閣、2014年〉、山本健太郎『政界再編』〈中央公論新社、2021年〉などが詳しい)。

第12回(1991年)では、衆議院議員選挙への関心が44.4%と、市(町・村)長選挙(40.1%)と市(町・村)議会議員選挙(40.0%)よりも高くなった。また、衆議院議員選挙と市(町・村)長選挙が第11回(1987年)から拮抗(きっこう)するようになった。

最後に、第三期:第16回(2007年)~第19回(2019年)についてである。

二大政党制が進んだ後、一転して自民党の「一強」化、野党の「多弱」化した時期にあたるが、国政選挙への関心の高まりが特徴的だ。衆議院議員選挙に対する関心は、第17回(2011年)~第19回(2019年)間、50%以上を維持(最高は第17回の56.9%)。参議院議員選挙に対する関心も、第一期、第二期の10%前後に対し、第三期は20%台と明らかに上がっている。

対照的に、関心が低下したのは、県(道・府)議会議員選挙、市(長・村)長選挙、市(町・村)議会議員選挙である。とりわけ県議選は、従来よりもさらに低下し、第19回(2019年)には最低値の6.9%を記録した。

以上をまとめると、次のようなことが言えよう。

日本の有権者の選挙への関心を見ると、基礎自治体の選挙に対する関心が衆議院議員選挙に負けず劣らず高い時期が長く存在した。しかし現在は、衆議院議員選挙だけが圧倒的に高い状況にある。県(道・府)議会議員選挙に至っては、ほとんど関心を持たれていない。

では、そもそも以前はなぜ基礎自治体の選挙への関心が高かったのか。

着目したいのは、地縁組織と候補者との距離の近さである。

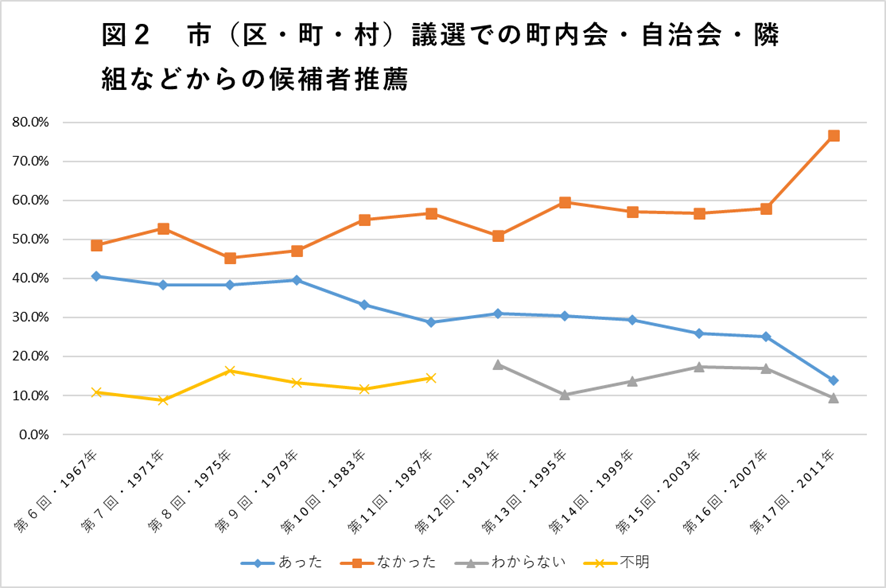

調査では、市(区・町・村)議選において、「地元から議員を出すために、自治会・町内会などで候補者を推せんするということがありましたか」(下記の図2)とたずねている。

図2を見ると、「あった」と回答した者は第6回(1967年)は40.5%だったが、時代が経過するごとに低下傾向を示し、第17回(2011年)には13.9%まで落ち込んだ。地縁組織と候補者との結びつきが希薄化していく様子がうかがえる。

希薄化の理由について、本稿で確定的に言える材料は揃っていない。地縁組織への組織率や加入率、住民の価値観の多様化や住民構成の変化、市町村合併での議会定数削減に伴う枠の問題など、様々な複合的要素が絡んでいるのだろう。

いずれにせよ、地方議員との結びつきが希薄化が、基礎自治体の選挙への関心の低下と関係しているのではないだろうか。

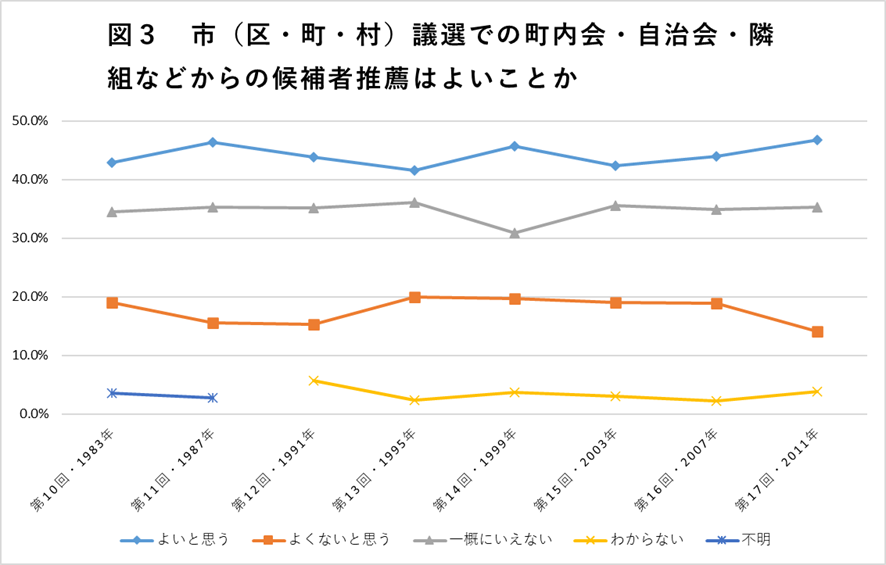

ちなみに地縁組織と候補者との近さは、一貫して肯定的に評価されてきた。調査では、上記の質問で「ある」と回答した者に対し、「そのことはよいことだと思いますか、よくないことだと思いますか」(下記の図3)とさらに質問している。

図3を見ると、「よいと思う」は「よくないと思う」に比べて圧倒的に高い。第17回(2011年)では「よいと思う」の46.8%に対し、「よくないと思う」は14.1%と大きな落差がある。ただし、「一概にいえない」が30%台で推移しているのも事実である。

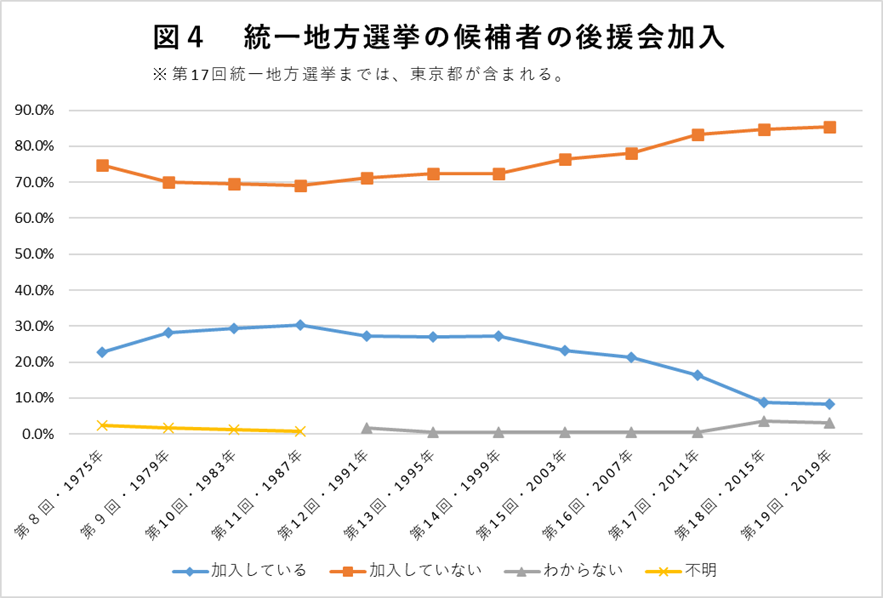

ところで、日本政治の特徴の一つとして挙げられるのが、候補者の後援会組織である。調査では後援会についても、「あなたは、今回の統一地方選挙の候補者の後援会に加入されていますか。1つ選んで番号に○をつけてください」(下記の図4)という質問を用意している。

結果の推移を示す図4を見ると、「加入している」と回答した人の割合は、第11回(1987年)の30.3%をピークに低下傾向をたどり、第19回(2019年)には8.4%と最低値を記録した。現在はほとんどの有権者が後援会組織に加入していない。

統一地方選挙の候補者の後援会組織はなぜ衰退したのか。①世代交代の失敗と社会構造の変化、②選挙制度改革の影響、③後援会名簿作成の難易度上昇、の3点が指摘できよう。地方議員を主眼とした後援会組織研究の構築は不十分であるため、代議士の後援会組織研究での言及箇所も参照しつつ、以下説明していきたい。

まず、①の(後援会組織の)世代交代の失敗と社会構造の変化である。

人口減少と少子高齢化の時代に突入するわが国における、政治家の後援会づくりの実態について、井出康博『民主党代議士の作られ方』(新潮社、2010年、p.196)は自民党後援会組織を例に次のように描写する。

結党から五十年以上を経て、自民党を末端で支えてきた後援会組織は世代交代を果たせないでいた。多くの人手が必要な選挙活動だけを考えても、それは致命傷につながりかねない問題である。

統一地方選挙の候補者の後援会については、後援会加入と社会的属性の関係を示すデータが最後に残る第15回(2003年)時点で、次の指摘がある(明るい選挙推進協会[編]『第15回(平成15年4月) 統一地方選挙の実態――調査結果の概要――』明るい選挙推進協会、2004年、p.55)。

男女差は今回余り見られないが、年齢との関連は高い。年齢が高くなればなるほど後援会加入者は増えるが、70歳を超えると加入者が減少する、70歳を超えると政治的活動が一般的に低下するので、その傾向が後援会加入にも表れているのである。学歴別に見ると教育のレベルが高くなるほど加入者は少ない。職業別では、農林漁業30.3%、商工サービス・自由業32.5%がより多く後援会に加入している。居住地域別で見ると、東京都区部8.0%や13大市16.8%での後援会加入者が少ない。

経済・社会状況のデータの推移を確認すると、第一次産業就業者割合の低下▽大学進学率の上昇▽人口の東京一極集中及び県内都市部への集中、という構造があり、後援会の加入者割合が少なくなる環境が揃っている。

自民党は、こうした要因も「致命傷」の一つとなり、2009年の民主党への政権交代を許した。そして、この自民党の下野は、2012年の政権復帰後における党内の「議員像」の変容をもたらした。

現在、国政・「自民党には、2009年の下野を現職として経験した中堅以上の層と、12年の政権復帰以降に初当選した層に一つの分断線がある」という(蔵前勝久『自民党の魔力 権力と執念のキメラ』朝日新聞出版、2022年、p.27)。特に後者の議員は、自民党東京都連の事例から見ると、国政・地方政治に関係なく、候補者公募と候補者予備群教育がセットとなった世代でもある。詳細は本連載の第7回と第8回を閲覧していただければ幸いである。

2019年統一地方選の前半戦の開票が進むなか、記者団の取材に応じる自民党の二階俊博幹事長(左)と甘利明選挙対策委員長=2019年4月7日、東京・永田町の自民党本部

2019年統一地方選の前半戦の開票が進むなか、記者団の取材に応じる自民党の二階俊博幹事長(左)と甘利明選挙対策委員長=2019年4月7日、東京・永田町の自民党本部②の選挙制度改革の影響も見逃せない。なかでも衆議院議員の後援会組織のあり方が、それによって変化した点は重要である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください