『「ナパーム弾の少女」五〇年の物語』の著者・藤えりかさんに聞く

2022年09月08日

今年6月、「ナパーム弾の少女」写真を背にニューヨークでイベントに出席したキム・フックさん(藤えりかさん撮影)

今年6月、「ナパーム弾の少女」写真を背にニューヨークでイベントに出席したキム・フックさん(藤えりかさん撮影)見た人々に衝撃を与え、世界的に反戦の気運を大きく高めたという点で、史上、屈指の写真であろう。今なおよく語られ、紹介されているという点でも。

1972年、ベトナム南部の農村で撮影された、泣きながら逃げ惑う裸の少女。爆撃に追われるその姿を捉えた1枚は、世界中にベトナム戦争の残虐さを強烈に伝え、各地の反戦運動をさらに激化させた。撮影者がピュリツァー賞を受賞したこととあわせ、現代に至るまで報道や書籍でしばしば取り上げられ、教科書にも掲載されている有名な写真である。

ただし、瀕死の大火傷を負わせた超高温の爆弾にちなんで「ナパーム弾の少女」と呼ばれた彼女の人生は、ベトナム戦争が終わった後も続いた。

社会主義体制のもと、常に政府に監視され、反米プロパガンダの道具として酷使された日々。ひょんなきっかけで実現したキューバへの留学と結婚。命がけで決行したドラマティックな亡命。間断なく激しい痛みをもたらす火傷の後遺症。やがて始めた、ゆるしと平和を訴える世界各国への旅、そしてウクライナ難民への支援──。

あまりにも数奇なその半生を、朝日新聞記者の藤えりかさんが約10年にわたって取材し、ちょうどナパーム弾爆撃と写真撮影から50年後の今年6月8日に『「ナパーム弾の少女」五〇年の物語』(講談社)というノンフィクション書籍として上梓した。

59歳になった「ナパーム弾の少女」キム・フックさんは、なぜ苦境の中でも道を切り開き、波乱に満ちた人生を生き抜いてこられたのか。撮影者のニック・ウトさんや夫のトアンさんは彼女をどう支えてきたのか。今なお世界各地で続く戦争を止めるために、彼女の軌跡と数々の発言から何を学べるのか……。著者の藤さんに聞いた。

インタビューに応える藤えりかさん(筆者撮影)

インタビューに応える藤えりかさん(筆者撮影)──世界中で多くの人が「ナパーム弾の少女」の写真を鮮烈に記憶していると思いますが、ご本人のキム・フックさんには失礼ながら、その後も彼女の人生が続いていることに思いを馳せた人は少ないかもしれません。藤さんはどうやってキム・フックさんと出会い、取材を始めたのですか。

藤 私は2011年春にロサンゼルス支局に赴任しまして、その年の10月、アジア系米国人記者協会のロサンゼルス支部が開催したイベントに参加したんです。そこでクイズ大会があり、景品のひとつとして、司会者が「ナパーム弾の少女」の写真を大きく引き延ばしたものを壇上に掲げたんですね。

あっ、あの有名な写真だ、と思う間もなく、司会者が「これを撮影したAP通信の写真記者、ニック・ウト!」と言って、白髪のアジア系男性を壇上で紹介しました。そのニックさんの姿を見て、「教科書で見たあの『ナパーム弾の少女』の撮影者が今も現役で、このロサンゼルスで取材しているのか」と驚き、ぜひ話を聞きたいと思いました。

その帰り、会場の駐車場でニックさんに声をかけて、日本の朝日新聞の記者だと自己紹介すると、「僕も東京支局にいたことがあるよ」と気さくに返事してくれて、「来年、あの写真を撮ってから40年になるのに合わせて、キム・フックがロサンゼルスに来るから取材するといい」とも勧めてもらったんです。今、彼女がカナダに住んでいることもそのとき教えられました。

その後、キム・フックさんに電話取材などをしてから、翌2012年6月、ロサンゼルスに来た彼女とニックさんが登壇したイベントを取材し、初めて記事に書きました。イベントは、あの写真から40年という節目に開催されたものでした。

そこからさらにお二人との交流が深まり、食事などをご一緒したりする中で、あの写真の〈その後〉についてもいろいろ聞かせてもらいました。とにかく彼女の半生が波乱万丈なことに驚かされて、中でも命がけでカナダに亡命した話が凄かった。

「あなたの人生についてきちんと聞いて書きたい」という希望を彼女も受け入れてくれて、以後、私は日本に帰任してからも取材を重ねました。2018年には亡命の舞台となったカナダのガンダー国際空港を訪ね、その上でキム・フックさんと夫のトアンさんに、改めて亡命の話を詳しく聞かせてもらいました。それも記事にしたのですが、膨大なディテールを書き切れず、他にもたくさん話を聞いていたので、彼女の半生を本にして伝えたいと思ったんです。

『「ナパーム弾の少女」五〇年の物語』(講談社)

『「ナパーム弾の少女」五〇年の物語』(講談社)──本書を読んで、あの「ナパーム弾の少女」がこんな波乱に満ちた人生を歩んでいたのかと驚きましたが、同時にキム・フックさんは、生きていくための力、いわば強い「人間力」をいくつも持っている人という印象を受けました。そのひとつが、藤さんが「突破力」という表現をしておられる、どんな逆境にあっても道を切り開いていく力かと。

藤 彼女は、厳しい状況の中でも必ず何か糸口を見つけて、突破していますよね。非常に慎重な一面もありますが、同時に、自分の中に揺るぎないものがあって、勇気を持って行動する。

ベトナム戦争が終わる頃、ベトナム人の中には、社会主義体制は受け入れられないとして国外に脱出した人もいたし、そうしなかった人もいました。当時、ニックさんはAP通信という米メディアで仕事をしていただけに、そのままとどまるのは危険だと言われて、ベトナムを離れて米国に移住しましたが、一方、キム・フックさんはベトナムにとどまったわけです。

とどまった人たちの多くは、当初は極度の物資不足や貧困を招いた社会主義体制に反発したりしたものの、時代とともに「政府に従うしかない」と諦めて、厳しい状況を受け入れていった人も少なくないそうです。しかし、キム・フックさんは違いました。十分な食料が手に入らず、家族は財産を失い、生活が苦しくなる中でも自立心を持ち続けた。しかも、ボートピープルとして国外脱出を図ったり、役人の厳重な監視を受けながら、伝手(つて)をたどって西側諸国の一員だった西ドイツ(当時)での手術を実現させたり……。

──中でもキム・フックさんが21歳のとき、ファム・ヴァン・ドン首相(当時)と面談して窮状を直訴した話には驚かされました。首相が彼女に温かい言葉をかけたシーンは感動的です。

藤 当時の彼女は、政府の命令で頻繁に外国メディアの取材を受け、思ってもいない米国批判の発言ばかりをさせられて、反米プロパガンダのために酷使されていた。その多忙のせいで、せっかくの大学での医学の学びも断念する羽目になって、辛い思いをしていました。

ただ、そういう背景があったにせよ、21歳の若者が時の首相に直訴するなんて、特に当時のベトナムではあり得ないと言えますし、場合によっては拘束されて、ひょっとしたら再教育キャンプに送られたりするかもしれない。イチかバチかですよね。それでも実行した勇気と強さは大変なものだと思います。

──彼女は、自分から手紙を書くなどいろいろな人に積極的にコンタクトして、西ドイツ行きや首相との面会、キューバへの留学、さらに亡命後のいろいろな活動にもつなげていきました。人を惹きつける力、人を味方にする力も持っているように思います。

藤 持っていますね、まず、満面の笑顔に人を惹(ひ)きつける力があって……。たとえば、1984年にオランダの監督が彼女を撮ったドキュメンタリー映像があるんですけど、そこでの表情も魅力的で、外国メディアから人気を集めたのもわかるような気がします。

ベトナム政府はキム・フックさんをイメージの良い広告塔としてメディアに出したがりましたが、たぶん外国メディアの側も彼女を取材したかったのだと思います。あの悲劇の少女が、こんなに素敵な笑顔を見せてくれるとなれば。

でも、元気に笑っているように見えて、実は大火傷の後遺症の痛みがひどく、疲れやすい体調だったので、大変だったことも多かった。間近で取材を重ねるうちにわかってきたのですが、それは何十年経っても同様で、そのギャップ自体も彼女にはまた辛かっただろうと思います。

──キム・フックさんを支えている人々の中でも、とりわけあの写真を撮ったニックさんの献身的な姿勢に驚かされます。AP通信サイゴン支局の写真記者だった50年前、当初は被写体と撮影者として一瞬関わっただけなのに、半世紀後の今も彼女をサポートしているというのが、大げさにいえば奇跡的な絆のように感じられて。

藤 ニックさんはあの写真を撮った後、瀕死の重傷を負ったキム・フックさんを病院に運んだり、実家を何度も訪ねたりするなど、懸命にケアしました。しかし、1975年にサイゴンが陥落する直前に米国に逃れ、AP通信東京支局での勤務を挟んで米国に移り住み、しばらく離れ離れになっていた。それがキューバで再会し、さらには1992年に彼女がカナダに亡命した翌年、久々に電話で話をして、まもなく本格的に再会を果たしました。以後、今に至るまで文字通り毎日のように連絡を取り合っています。

キム・フックさんは、ニックさんを「ウトおじさん」と呼んで、深く信頼しています。私の取材も当初、「ウトおじさんの友達だから」と受けてくれたのですが、そうしてこれだけ多くのお話を聞かせてもらえたのだと思います。

キム・フックさんとニック・ウトさん(藤えりかさん撮影)

キム・フックさんとニック・ウトさん(藤えりかさん撮影)──有名な写真の被写体になった人が、撮影者に対して、「あなたは名を上げるために私をいいように利用したんじゃないか」と不満を持つケースもありますよね。

藤 はい。どんなに良い取材をしたところで、メディアというのはどうしても、悲劇的な取材対象を “消費”するかのように受け取られてしまいがちです。場合によっては、取材対象からよく思われなかったり、社会的に批判されたりすることもあります。

特にニックさんの場合は、あの写真でピュリツァー賞を獲りました。史上最年少にして、ベトナム人初の受賞者として名声も高めたわけですから、一方で被害を受けた被写体から複雑な気持ちを持たれてもおかしくない状況にあったとも言えます。

でも、2人の信頼関係はずっと続いています。ニックさんは彼女にすごく気を遣っていて、彼女の繰り言も全部受け止めている。もともと、とっても優しい人です。やはりAP通信サイゴン支局の記者だったお兄さんが取材の最中に銃弾を受けて亡くなるとか、自分も従軍取材で何度もケガをしたり国外に脱出したりといった大変な苦労をしていて、人の痛みがわかるのだと思います。

藤 あの写真の著作権は、AP通信が持っています。ニックさんはあくまでAP通信の一員として撮っていましたから。今まで50年間、世界中でたくさん使われてきて、AP通信には相当の使用料が支払われていると思います。つまり、ニックさん自身はあの写真を自由には使えません。

ただ、彼は2017年にAP通信を退職した後は、自由な立場でキム・フックさんのさまざまな活動を撮影しています。たとえば、写真から50年となった今年6月、ニックさんとキム・フックさんは一緒にニューヨークのAP通信本社を訪ね、「ナパーム弾の少女」の写真のネガを見たのですが、彼女はネガを見るのが初めてで、思わず泣いたそうです。ニックさんはまさにその瞬間をとらえた写真を撮り、「自由に使っていいよ」と私に提供してくれました。

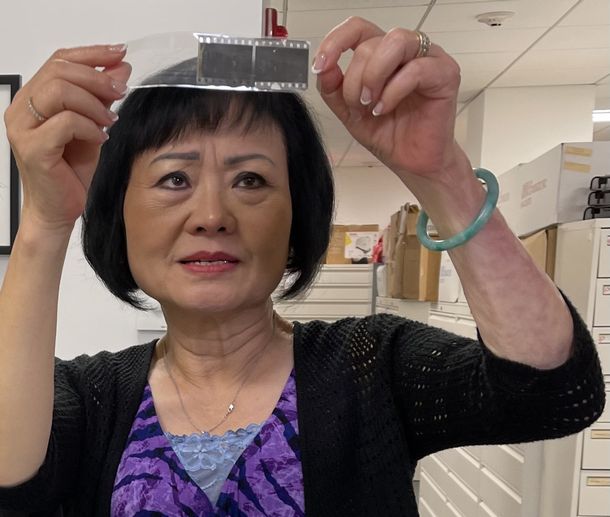

「ナパーム弾の少女」のネガを初めて見たときのキム・フックさん(ニック・ウトさん撮影)

「ナパーム弾の少女」のネガを初めて見たときのキム・フックさん(ニック・ウトさん撮影)藤 彼はフリーランスですし、(ネガを見て泣いているキム・フックさんの写真を)歴史的な写真として、世界のメディアや写真エージェンシーなどに売ろうと思えば売れると思うのですが、そういうことはしない。彼女で商売はしたくない、ただ彼女を支えたいという意思があるのでしょう。

今のキム・フックさんは「私は『ナパーム弾の少女』の写真を受け入れています」と言っていますが、以前は、自分があの写真の被写体としてばかり見られるのを嫌がっていました。でも、その気持ちをニックさんに率直にぶつけて、話し合える関係性が素晴らしいです。

撮影者がベトナム人のニックさんで本当によかったと思います。当時、欧米の記者がたくさんベトナムに取材に来ており、日本からもピュリツァー賞を獲った沢田教一さんや、大手メディアの記者が現地入りしました。ピュリツァー賞受賞者も多く出た戦争だっただけに、外国からの取材者がいわば「勲章」を目指す状況も生まれたと言える中で、キム・フックさんのあの瞬間を撮影したのが同胞のニックさんだった。

長い外国支配や戦争を知る同じベトナム人だからこそ、あの一瞬だけでなく、その後も同じ言葉で彼女と話し合い、理解して、ケアできたのでしょう。そうでなければ、今のキム・フックさんがここまで表に出て活動することもできなかったのではないか、とも思います。

──キューバでベトナム人留学生仲間として出会った夫のトアンさんも、亡命前に結婚してから今に至るまで、キム・フックさんを深く愛し支えてきました。こういう素敵なパートナーを持てたのも、彼女のキャラクターの力のように思えます。

藤 トアンさんは本当に良い人で、彼女が各地で活動する際にはほとんどいつも一緒にいて、細かく気を配っています。

彼女が出席するイベントでも、主役である妻の邪魔をしないようにと、彼女がいろいろな人に写真を撮られそうになるとサッとよけて、自分はその様子を脇から撮影している。で、近くで取材している私に「よかったら、使う?」なんて言って、その写真をAirdropでくれたりするんです(笑)。本当に“超気遣いの人”で、彼女は最高の夫選びをしましたね。

キム・フックさんと夫のトアンさん(藤えりかさん撮影)

キム・フックさんと夫のトアンさん(藤えりかさん撮影)──そういうトアンさんだから、モスクワからキューバへの帰りにカナダのガンダー空港で、彼女と一緒に命がけの亡命に踏み切ることができたんですね。藤さんが「映画のようだ」と書かれている、手に汗握るその一部始終については本書で読んでいただくとして、逃げようというキム・フックさんの突然の提案を、彼が仰天しながらも受け入れたことは驚きです。

藤 トアンさんも、最初にキム・フックさんから亡命したいと言われたときは拒んだんですね。国から逃げるなんて考えること自体がとても恐ろしかった、と。でも、涙ながらに訴える彼女に説得されたそうです。キム・フックさんも必死だったのでしょう、「もう夫と一緒に逃げるしかない」という思いで……。

ただ、彼女は賢明なことに、トアンさんにはギリギリのタイミングで亡命の話を持ちかけた。あまり早くから打ち明けると、彼が動揺して監視役に気づかれたり、計画が漏れたりしてしまうかもしれないと恐れて、ずっと黙っていたんですね。敵を欺くにはまず味方から、と。

ガンダー空港は、かつて多くの便が離発着する乗り継ぎ空港で、冷戦期には東側から西側へ多くの人が亡命する場所となりました。私が取材に行ったとき、幸いにも、当時からずっと働いていた警備員にお会いし、入国審査官にも連絡をとることができました。キム・フックさんたちが亡命申請をする際に居合わせ、その瞬間を見た方々です。

聞けば聞くほど、凄い成り行きだったのだなと改めて思いました。小説や映画で描こうとしても、あんなシーンを普通は考えないかもしれません。嘘っぽくなって、「そんなことがうまく行くはずがない」と思われてしまいかねない。

亡命のときのディテールがどれほど知られているのか、最初に記事に書いたときに検索してみたんですが、彼女をよく取り上げる米国のメディアでもほとんど報じられていないようでした。

キム・フックさんについては、あの写真のことばかりが語られがちで、その後については「カナダに亡命した」などと1行くらいで書かれることが多いのですが、本当はその亡命の経緯も非常に大切だと思うんです。メディアもそこを掘り下げないと、それこそ、彼女を有名な写真の被写体として「消費」するだけで終わってしまうのではないか、と考えています。

カナダという国の、キム・フックさんたちへの優しさも印象的でした。もともと亡命者や移民に寛容な国と言われていますが、少子高齢化の中で人材確保のために移民を受け入れてきた面もあるので、必ずしも、誰でも来ていいよというわけでもないんです。ただ、先ほどお話しした入国審査官や警備員のように、現場の人たちは優しく接しました。ウィシュマさんの事件(名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんが死亡した事件)が起こる日本とは違いますね。

考えてみると、この本を講談社から出すことができたのは広部さんを通じてのことでしたが、前段として、広部さんがウィシュマさんの事件に「胸がふさがるような思い」とフェイスブック(FB)に投稿されていたのを読んでいました。

──そうだったのですね。たしかに2021年5月、私は築地本願寺で開かれた「ウィシュマさんを偲ぶ会」に参加して、そのときのことをFBに書きました。故人や関係者を存じ上げていたわけではなく、ふだん、あるNPOで、海外から来た子供たちに日本語や勉強を教えるボランティアをやっているもので、教え子の誰かがいつかウィシュマさんのような目に遭うのではないかと考えると、いても立ってもいられなくなって参加しまして……。

藤 そのときの投稿を読んで、ウィシュマさんの事件に心を痛めておられるのであれば、キム・フックさんの人生の物語にも共感されるのではないかと思いました。それまでリアルにお会いしたのは知人の会合で一度だけでしたが(笑)。

当時、キム・フックさんの本をめぐっては、いくつか反応がある中で、広部さんから「非常に興味深く意義ある本になると思うので、同僚の優秀な書籍編集者に検討を頼んでみます」という言葉をいただいて……。

──それで同僚が担当編集者となって本書が刊行されたわけですね。改めて、ありがとうございました。

亡命後のキム・フックさんに話を戻すと、カナダに居を定めた彼女は、やがて世界各地で平和を呼びかける活動を始めます。特に、米国で、ベトナム戦争に従軍した退役軍人たちの集会に出てスピーチした勇気には感銘を受けました。米国の元軍人には、「反戦」と聞くと怒る人や、「『ナパーム弾の少女』の写真が北ベトナムを勢いづかせて米国の勝利を妨害した」などと反発する人も多い中、覚悟を決めて対話したのだな、と。

藤 その退役軍人の会に彼女が1996年に初めて出席したときの動画を見たのですが、ちょっと緊張しておどおどしている感じなんです。無理もないですよね。彼女自身は南ベトナム出身ですが、少し前まで米国と敵同士だった北ベトナムが統一したベトナムで暮らし続けていた。共産圏から亡命した後とはいえ、思わぬ感情をぶつけられる可能性もあります。実際、このときの出席者にも、彼女を怒鳴りつけた人がいましたし、彼女を批判する文書を延々と書き続けるようになった元米兵もいました。

でも、多くの人は万雷の拍手でキム・フックさんを迎えました。自分でも言っていましたが、彼女はその後だんだん自信をつけ、どんな場でも物怖じせず話せるようになりました。

キム・フックさんはこうも語っています。自分に共感する人もいれば、よく思わない人もいる。「でも、何事も同じだ」と。すべての人に快く思われる人間や物事というのはありえない。自分も、全員が全員によく思われているわけではないと思う、と。そうしたことをわかった上で、彼女は活動しているんです。

──その中でキム・フックさんが「ゆるす」と語るようになったのが印象に残りました。「ナパーム弾を落として自分に大火傷をさせたパイロットがいても責めようと思わない」という発言には胸を打たれます。人生の後半で「ゆるす力」も育んだのでしょうか。

藤 彼女と状況は違えど、同じように大きな被害を受けた人を韓国で取材したことがあります。1980年の「光州事件」、現地では今、「5.18民衆抗争」と呼ばれていますが、あのとき民主化を求める市民を軍が弾圧する中で負傷した、当時17歳の女性です。

彼女はデモに参加したわけでもなく、ただバスに乗っていただけでしたが、バスが軍に止められて銃撃され、その中で彼女もたくさん破片を浴びて長く後遺症が残る重傷を負った。それなのに3カ月も拘束され、以後も民主化が実現する1987年までずっと軍事政権の監視対象になって、苦しい毎日だったそうです。

その女性が、光州のバス銃撃の現場にいたという元兵士に名乗り出られて、面会したというのです。私が彼女に取材で会う直前、2019年のことでした。元兵士としては、公に名乗り出れば、昔の軍隊仲間から「裏切り者」と責められる恐れがあり、ずいぶん勇気が要ったようですが、とにかく彼は女性と会って泣きながら謝罪しました。

そのとき彼女は「あなたの謝罪を受け入れてゆるす準備はできています。真実を一緒に明らかにしましょう。そう仲間にも伝えてください」と答えた。キム・フックさんが「ナパーム弾を落としたパイロットをゆるします」と言ったことと共通するものを感じましたね。

最近、キム・フックさんはこんな風に振り返っていました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください