「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【14】

2022年09月19日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。前回から引き続き14回目では、公明党をはじめ各党にとって重要な地方選挙(特に都道府県議会選挙)について、さらに考察を深めます。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

Ned Snowman/shutterstock.com

Ned Snowman/shutterstock.com前回「地方選挙における候補者の集票環境はどう変わったか~明推協意識調査から考える」)では、統一地方選挙における候補者の集票環境の変化を見てきた。特徴は次の三点にまとめられる。

第一に、現在の有権者の関心ある選挙は、衆議院選が「一強」状態であり、市(町・村)議選と県(道・府)議選への関心が低い。第二に、地縁組織と候補者との結びつきの希薄化が進行している。第三に、後援会組織自体は衰退(加入している有権者の割合が低下)、「政党本位」時代であるはずなのに党員数が伸びずに、候補者の集票力が厳しい状況にある。

これを受け、本稿前半部では、有権者の地方選での投票行動の変容について、データ(出典先は、明るい選挙推進協会のもの。詳細は第13回参照のこと)を用いて説明していく。さらに本稿後半部では、政党が地方政治や地方議会選挙の現状をどう認識しているのか、国民民主党の古川元久・国対委員長(衆議院議員)への取材をもとに論じたい。(2022年8月18日、筆者取材・インタビュー)。古川氏は党政治改革・行政改革推進本部長でもある。

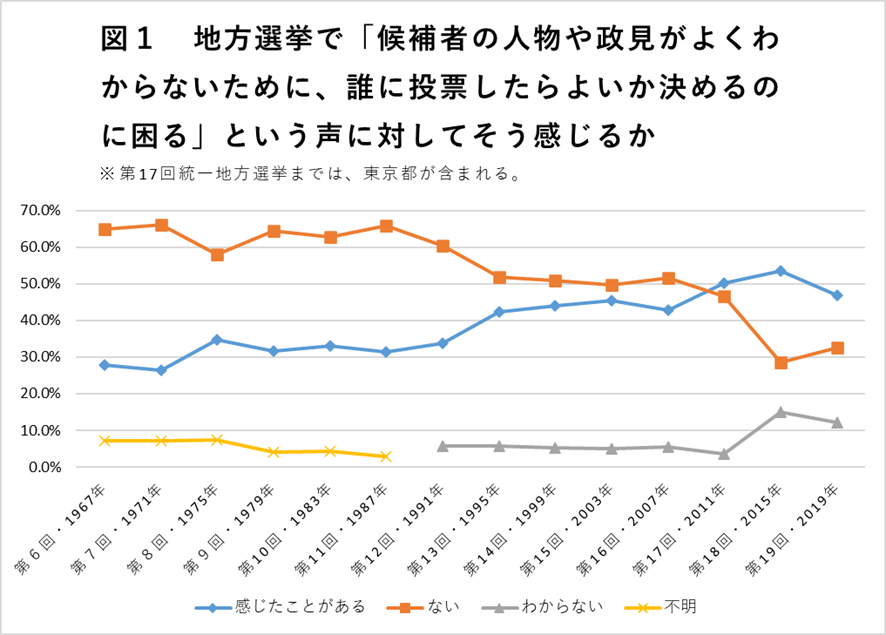

有権者は、統一地方選挙において、候補者情報の不足により直面するようになった。調査では、「地方選挙について『候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る』という声があります。最近の地方選挙で、あなたはそう感じたことがありますか。1つ選んで番号に○をつけてください」(下記の図1)と質問している。

図1を見ると、「感じたことがある」は長期的に上昇傾向(「ない」が下落傾向)にあり、有権者は候補者情報の不足問題に直面している。「感じたことがある」は、第7回(1971年)に最小値26.3%を記録したが、第17回(2011年)で初めて「ない」と入れ替わった後、第18回(2015年)で最大値53.4%を記録した。直近の第19回(2019年)でも46.9%ある。

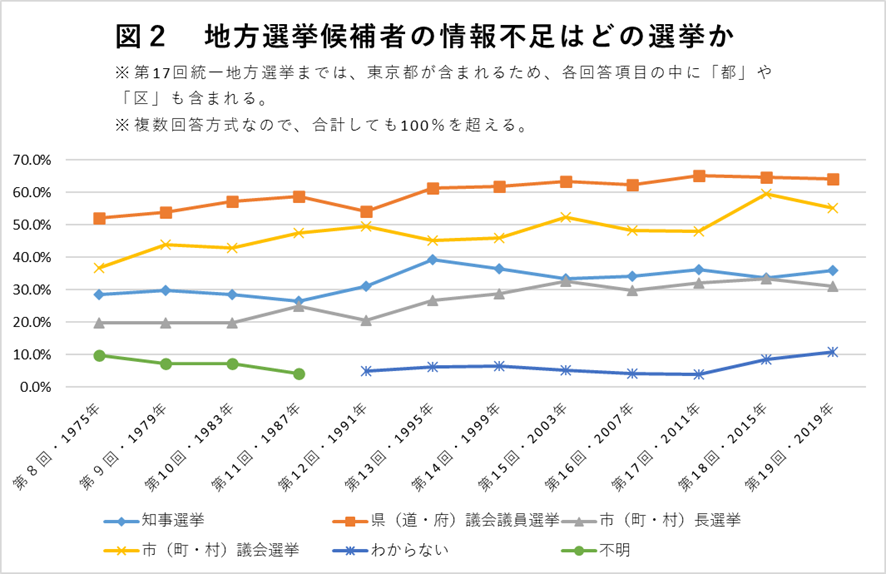

さらに、上記の質問項目で「ある」と回答した者に対し、「どの選挙でしたか。あてはまるものをいくつでも選んで番号に○をつけてください」(下記の図2)と複数回答方式で聞いている。

図2を見ると、「県(道・府)議会議員選挙」が一貫して最多割合を占めている。最小値52.0%(第8回・1975年)、最大値65.1%(第17回・2011年)であり、直近でも64.1%(第19回・2019年)もある。

その次に位置するのは、「市(町・村)議会議員選挙」である。最小値36.6%(第8回・1975年)、最大値59.6%(第18回・2015年)であり、直近も55.3%(第19回・2019年)となっている。有権者の身近な選挙ではなくなってきている。両選挙とも、変動があるものの長期的には増加傾向であり、図1の候補者情報不足の要因に寄与していることは明らかだ。

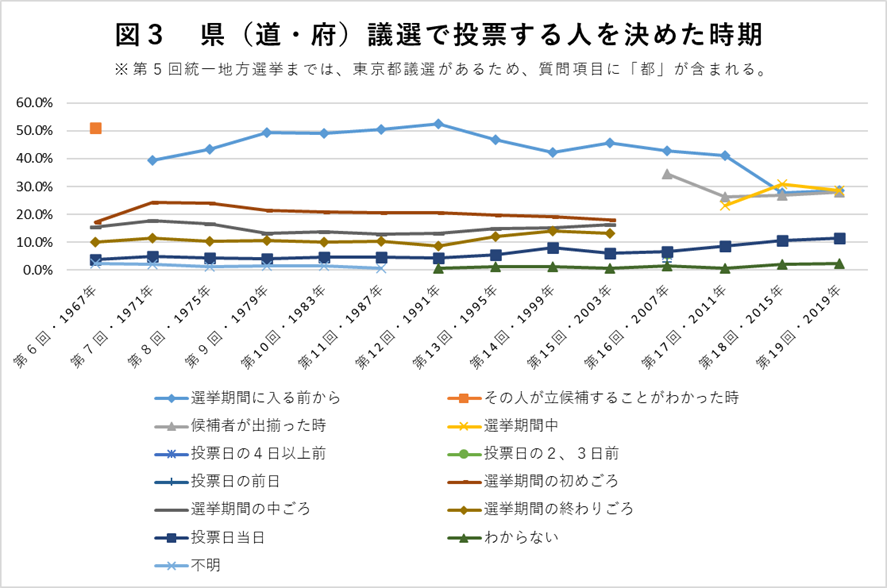

有権者は、候補者情報の不足に直面しながらも、最終的に投票先を決める必要がある。調査では、「あなたが道府県議選で投票する人を決めたのは、いつ頃でしたか。1つ選んで番号に○をつけてください」(下記の図3)と質問している。

回答項目文の内容は、第6回(1967年)▽第7回(1971年)~第15回(2003年)▽第16回(2007年)▽第17回(2011年)~第19回(2019年)の四つの期間で異なる場合がある。

例えば、「候補者が出揃った時」という項目は、第16回・2007年(34.5%)から登場している。「選挙期間中」という項目は、第17回・2011年(23.1%)から入るようになった。それ以前は、第16回(2007年)が「投票日の4日以上前」、「投票日の2、3日前」、「投票日の前日」、第6回(1967年)~第15回(2003年)が「選挙期間の初めごろ」、「選挙期間の中ごろ」、「選挙期間の終わりごろ」と細分化している。

図3を見ると、「選挙期間に入る前から」という項目は、第7回・1971年(39.5%)からずっとある。最高値52.6%(第12回・1991年)から、最低値27.6%(第18回・2015年)へと、多少の上下はありつつも、長期的に山をくだるように低下している。

直近の第19回(2019年)では、「選挙期間に入る前から」(28.5%)、「候補者が出揃った時」(28.0%)、「選挙期間中」(28.6%)と三つがほぼ同じになっている。

では、有権者は何を手がかりにして投票先を決めたのだろうか。候補者の情報不足が最も認識されていた県(道・府)議選を例に見てみたい。

投票を決める際に役立ったものについての調査は、回答項目や対象とする選挙の種類、調査票の設計方法自体の大幅な変更など、数次にわたる変更があり、調査に苦慮した様子がうかがえる。第6回~第14回の調査では、県(道・府)議会議員の選挙に限定した質問があり、「県(道・府)議会議員の選挙で、誰に投票するかを決めるのに役立ったものがこの中にありましたら、おっしゃってください。いくつでも結構です」と問うている。

リンク先の表1を見ると、回答項目は多岐にわたっており、内容も何回も変更されている。純粋に推移を比較することは難しいが、全期間をとおして重要であり続けているのは、多少の変動はあるものの、「家族の話し合い」「知人、有力者、親戚などのすすめ」といった身近なコミュニティである。

増加で目立つのは選挙公報である。回答項目が「ビラや葉書、選挙公報」だった最後の第12回(1991年)では12.8%だったが、「選挙公報」になった第13回(1995年)では26.4%と急増している。政党システムが流動化した時期と重なっているのが興味深い。

これに対し、減少が目立つのは、候補者演説と新聞報道である。「候補者の演説」の第6回(1967年)は30.8%もあったが、後継の質問項目と考えられる「候補者の個人演説・街頭演説、支持団体の演説」の第14回(1999年)では15.3%と半減している。

「新聞の報道」は、第6回(1967年)に28.8%あったが、第11回(1987年)には18.5%まで低下。後継の質問項目である「新聞の選挙報道(解説・論評を含む)」になると第12回(1991年)で13.7%、第14回(1999年)は16.1%と1割台にとどまる。

第15回(2003年)、第16回(2007年)は、県(道・府)議選に限定した質問ではなくなり、各種の選挙が含まれる統一地方選挙に拡大して同様の質問を行っている。具体的な質問項目は、「統一地方選挙で、候補者の情報を得るのに役に立ったものがこの中にありましたら、おっしゃってください。あなたが投票なさらなかった場合でもお答えください。いくつでも結構です」という複数回答方式である。

リンク先の表2を見ると、第14回(1999年)までとの純粋な比較はできないものの、「家族の話し合い」(第15回・2003年・7.6%、第16回・2007年・6.2%)と「知人、有力者、親戚などのすすめ」(第15回・2003年・11.1%、第16回・2007年・12.2%)という身近なコミュニティの割合が低くなっている点が目に付く。一方で、「役に立ったものはない」との回答が20%を超えており、従来の選挙活動や報道のあり方についても考えさせられる。

第16回(2007年)は「候補者や政党(確認団体)のビラ」(22.1%)と「選挙公報」(20.8%)が目立つ。こうした媒体については、政策や主張の内容はもちろん、「見せ方」のテクニックの重要性も増している。

「見せ方」では、マーケティングにも共通する専門性が求められる。知見の蓄積や専門家へのアクセス、費用などを考えると、候補者個人よりも政党組織が得意な立場でもある。第12回「代表選告示の日本維新の会。その組織の実態は~議員教育、党職員、維新政治塾……」では、日本維新の会の事例を紹介した。地方議会選挙レベルでの取組みは不明であるが、公認内定後の候補者研修で広報技術の内容を扱っており、方向性は一致する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください