ロシアのウクライナ侵略に伴う国際的なエネルギー危機への対応で浮き彫りになったもの

2022年10月13日

ロシアのウクライナ侵略に伴うエネルギー危機と原発に関する欧州・ドイツと日本の対応は対照的だ。

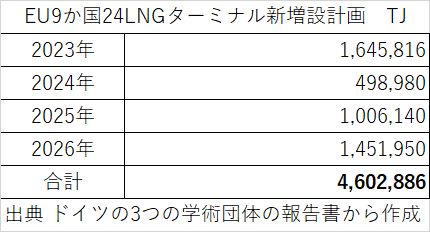

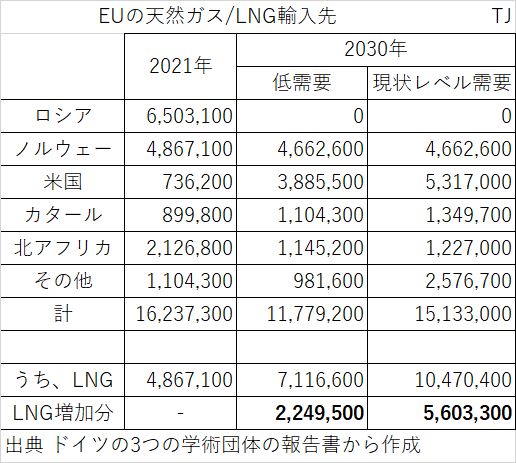

欧州では、ロシアからの天然ガスに代わる液化天然ガス(LNG)の調達とLNGターミナルの建設・拡充が焦眉の急となっているが、その見通しは立ったといえる。また、2000年から脱原発の政策が採られてきているドイツでは、原発の運転許可が終了する2022年が到来し、エネルギー危機に対処するため、最後の3基の運転許可期間を延長すべきかどうかが議論になった。

ドイツ政府は、2度にわたってストレステストを実施した結果、3基の運転許可期間は原子力法7条の規定通り、2022年12月31日までに終了すると結論付けた。ただし、石炭火力や大型風力が少ない南ドイツに立地する2基については、念のため、2023年4月まで、緊急予備電源として利用できるようにしておくこととなった。

日本では8月24日、岸田文雄総理が第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議を開催し、ロシアによるウクライナ侵略による足元のエネルギー危機の克服とGX推進を両立させるため、特に、原子力発電所については、①再稼働済み10機の稼働確保に加え、設置許可済みの7基の原発再稼働、②原子炉の運転期間の規定「法定運転期間である40年+1回に限り20年を超えない期間を延長できる」のさらなる延長、③次世代革新炉の開発・建設、について年末には具体的な結論を出したいとした。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所=2021年3月4日、新潟県、朝日新聞社機から

東京電力柏崎刈羽原子力発電所=2021年3月4日、新潟県、朝日新聞社機からロシアの石油と天然ガスの開発プロジェクト「サハリン2」に関しては、8月上旬、「サハリン2」の事業を引き継ぐ新会社が、これまで液化天然ガス(LNG)を購入しているJERA、東京ガスなどに対して、今後も価格や調達量などの条件は変えないと提示し、契約を結ぶよう求めてきた。

8月末、日本の商社が新会社に出資することもロシア政府に承認された。日本のLNGの供給のおよそ9%を占めるロシアの天然ガスは、引き続き安定供給されよう。10月7日、プーチン大統領は、石油・天然ガス開発プロジェクトの「サハリン1」についても、その事業主体を同国が新たに設立する組織に移管する大統領令に署名した。LNGについては、2021年に日本を抜いて世界一のLNG輸入国になった中国でのLNG需要は引き続き伸び、以下に見るように、欧州は本格的にLNGにも依存するようになる。日本のLNG調達には万全を期す必要がある。

一方、2月22日、ドイツ政府は、ロシアがウクライナ東部地域の独立を承認したことから、ロシアから欧州への天然ガスパイプライン「ノルト・ストリーム2」のプロジェクト承認を停止した。7月26日、EUの緊急エネルギー相会議は、8月1日から2023年3月末までの間、天然ガス消費量を自主的に15%削減することで合意した。8月中旬には「ノルト・ストリーム1」の供給量は20%程度になり、ガス価格は前年同期比で7倍になった。

7月14日、ドイツの三つの学術団体(Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina、acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften、Union der deutschen Akademien der Wissenschaften)は、「ウクライナ戦争は欧州におけるエネルギー価格と供給安定性にどのような影響があるか?」(Welche Auswirkungen hat der Ukrainekrieg auf die Energiepreise und Versorgungssicherheit in Europa?))を発表した。以下が、そのポイントである。

①ロシアからの天然ガス輸入が即座に途絶えた場合、冬の間、欧州の天然ガス需要量(2021年の需要量)の約25%が不足する。

表1

表1

表2

表2⑥天然ガスへの代替エネルギーとしては、短期的には発電分野での石炭が重要になる。中期的には再生可能エネルギーの拡充である。

⑦LNGの導入を「ロック・イン」するのではなく、将来、「グリーン水素」が製造されることを念頭に置かなくてはならない。

⑧エネルギー効率の向上、特に化石燃料を使う非効率な暖房設備は、高い効率の電気ヒートポンプに替える必要がある。

⑨エネルギー効率の向上に加えて、再生可能エネルギーの拡充を加速させることを優先的に取り組む必要がある。どちらの対策も化石燃料への依存を減らし、エネルギー価格を下がる。

⑨欧州のエネルギー価格も中長期的に高止まりする可能性がある。低所得世帯を支援するための措置(「エネルギー貧困」対策)と産業競争力の保護が必要である。

ドイツのショルツ首相も8月22日、市民との対話集会において、ドイツでは、来年初めには新しいLNGターミナルが建設され、その後、増設されるので2024年初めには天然ガスの安定供給の問題は解消されるだろうと語った。

ロシアからのパイプラインによる天然ガスの供給量の大幅な削減に直面しているドイツでは、今年末に運転が終了する最後に残った3基の原発(合計430万kW、年間発電電力量約30TWh(ドイツの総発電電力量の約5%))の運転期間を延長すべきかどうかが議論になってきた。

ここで、ドイツの脱原発政策の経緯をみる(日本では「メルケル首相が福島第一原発事故を契機に脱原発に舵を切った。」との説明が多くみられるが、これは正しくない)。

1998年10月、16年続いたコール政権(キリスト教民主/社会同盟と自由民主党の連立〈黒・黄連立〉)に代わり、シュレーダー政権(社会民主党と緑の党の連立〈赤・緑連立〉)が誕生した。

社会民主党は1970年代に原発を巡って党内が対立し、シュミット首相らの推進派が勝利したが(この時、「これで、西ドイツのすべての政党が原発推進になった」として、社会民主党の原発反対の党員のかなりの部分が緑の党結成に合流した)、野党時代に起こったチェルノブイリ事故(1986年4月)の後の党大会で脱原発に転換した。緑の党は全国レベルの政党として1980年に発足した当初から反原発。その2党が連立政権を組むに当たり、4年間の政権期間中に実現する政策を「連立協定」において合意した。

そこには、原発からの撤退、再エネ固定価格買取制度(再エネ法)の導入、エコロジー税制改革(エネルギー税を引き上げ、社会保険料負担を軽減し、CO₂削減と雇用増を同時達成)の導入などが明記され、シュレーダー政権は、これらの実現を目指した。

2000年6月14日、原発からの撤退について、シュレーダー首相は、原発を保有する4つの電力会社の社長との間で最終的に合意した(「アトム・コンセンサス」)。19基あった原発1基ごとの運転期間を32年として総発電電力量を算定し、2000年1月1日時点の残存発電電力量(19基合計で2620TWh)を各基に割り当て、これに達した原発から運転期間を終了するという方法であった。

効率の悪い古い原発の残存発電電力量は効率の良い新しい原発に移譲できるとしたので、確定的な終了年は流動的だが、基本的には、1989年に運転開始した最後の3基が運転を終える2022年にドイツの原発はすべて終了する。社長らと徹夜で交渉したシュレーダー首相は、社長らとの共同記者会見において「原発の問題は、ドイツ社会において長い期間、非常に対立的な議論が続いてきた。経営者にとっても、ドイツの政治や社会にとっても、このような合理的なルールが求められてきた」と説明をした。

なお、アトム・コンセンサスの3カ月前の2000年2月、日本の三重県議会では、北川正恭知事が中部電力の芦浜原子力発電所計画についての見解を表明している。

「現状では、原子力は欠くことのできないエネルギー源と言わざるを得ないと考えます」としたうえで、

「原子力発電所の立地についての推進、反対の対立が続く中、地元住民はそれにより長年にわたって苦しみ、日常生活にも大きな影響を受けていることを強く感じました。37年間もの長きにわたりこのような状態が続いてきたことは、県にも責任の一端があることは事実であり、こうした事態がこれ以上続くことは避けなければならないと考えます」

「よって、芦浜原子力発電所計画については白紙に戻すべきであると考えます」

と述べた。

これを受けて中部電力社長は同日、直ちに「芦浜断念」を発表した。

北川知事、シュレーダー首相は、くしくも同じ2000年、原発を巡っての地域や政治・社会における長年にわたる激しい対立を解消するため、原発計画を白紙に戻すよう要請し、あるいは、原発からの撤退の合理的な方法を示し、いずれも電力会社は合意したのだ。

三重県議会で芦浜原発建設計画の白紙撤回を表明した北川正恭知事=2000年2月22日、津市

三重県議会で芦浜原発建設計画の白紙撤回を表明した北川正恭知事=2000年2月22日、津市ドイツに戻る。2002年4月、「アトム・コンセンサス」に沿って、原子力法が改正され、原発の新設禁止とともに、17基がそれぞれいつまで運転できるかが具体的に規定された。例えば、Isar2、Emsland、Neckarwestheim2の3基の運転許可期間は2022年12月31日までと原子力法第7条に規定された。これらの3基が最後である。

2009年、(第2期)メルケル政権(キリスト教民主/社会同盟と自由民主党の連立〈黒・黄連立〉)の「連立協定」では、原発の新設禁止は維持するが、運転許可期間は延長するとした。

1980年以前に運転開始した7基の運転許可期間が迫った2010年10月、メルケル政権は、7基の運転時期を8年、より新しい10基は14年、それぞれ延長する原子力法の改正案を成立させた。メルケル政権は「原発撤退から撤退した」のだった。

ところが、翌2011年3月11日、福島第一原発事故が発生した。3日後、メルケル首相は、17基すべての原発の3カ月にわたる安全試験を開始した。さらに脱原発に関して様々な検証が行われた。同年6月30日、連邦議会では与野党一致で、最後の3基の運転許可期間を2022年末に戻すことなどの原子力法及び関連法の改正案を可決した。「2022年終了」に戻ったのである。

2021年12月、16年間続いたメルケル政権に代わり、ショルツ政権(社会民主党、緑の党と自由民主党の連立〈赤・緑・黄=信号=連立〉)が誕生した。そして、ドイツの原発が終了する2022年が到来した。2月のロシアのウクライナ侵攻に伴い、天然ガスの供給不足などエネルギー危機が発生し、これに対処するため、最後の3基の運転許可期間を延長すべきかどうかが議論になった。

ドイツの原子力発電所イザール1号機と2号機

ドイツの原子力発電所イザール1号機と2号機2022年8月11日、夏季休暇から戻ったショルツ首相は、記者会見で、エネルギー安全保障や残り3基の原発の運転期間について、次のように説明した。

まず、「ドイツが輸入する石炭の半分、石油の3割、天然ガスの55%はロシアからであり、早急に“ロシア依存”を脱却するとともに、脱化石燃料を達成しなければならない。このため、短期的にはLNGをはじめ、調達先の多様化を図る。そして、再エネへのシフトを加速させる。2021年の電源の42%は再エネであり、2030年には少なくとも80%にする」とした。

次に、「残りの3基の原発の運転期間の延長は、ロシアからの天然ガス問題には非常に限定的な効果しかなく、また、経済的なコストが非常に大きい。熱をつくるためのガスが不足しているのだが、原発は電気をつくるものだ。したがって、残っている3基の原発の運転期間の延長は、現下の“ガス危機”への対応策としては推奨できないという結論になった」と説明した。

「熱をつくるためのガスが不足しているのだが、原発は電気をつくるものだ」について説明する。ドイツの家庭や業務施設における暖房のエネルギー源は、ほとんどが天然ガスなどの化石燃料だ。日本のような電気のヒートポンプ(エアコン)は普及していないので、(原発からの)電気が暖房のための天然ガスに代替することはできないのである(注:ドイツにおける暖房用のエネルギーの構成比:天然ガス48%、石油26%、地域熱供給14%、その他7%、電気5%〈連邦経済・気候保護省、2022年〉)。

なお、上記の⑧では、「エネルギー効率の向上、特に化石燃料を使う非効率な暖房設備は、高い効率の電気ヒートポンプに替える必要がある」としている。

くわえて、残りの3基の原発の運転終了による電力供給への影響について、ショルツ首相は「ロシアからのガス供給が途絶えた場合、ガス価格が非常に高騰した場合、フランスの原子力からの電力に接続できない場合の三つの仮定の下でのストレステストを行った結果、3基の原発の運転期間を延長しなくても、今度の冬の電力供給には支障がないことがわかった。現在、さらに厳しい仮定(さらなる価格の高騰、ガス供給のさらに深刻な障害、フランスの原発の大規模な障害)や、南ドイツの特殊事情(南ドイツには残りの3基のうち2基が立地しているが、この地域には石炭火力や大型風力発電が少ない)の下での第2弾のストレステストを行っている。結果が出たら、必要に応じて状況を再評価する」とした。

9月5日、ドイツ政府の経済・気候保護省のロベルト・ハベク大臣(緑の党)は、3基は原子力法7条に規定されている通り、2022年末までに運転許可期間を終了させる。ただし、第2弾のストレステストの結果、欧州では今夏は渇水だったので河川などの水位が下がり水力発電、石炭の舟運などに支障をきたしており、また、フランスの原発は半分程度しか稼働していないことなどから、代替電源が限られる南ドイツにおいては、この冬には厳しい電力状況に陥るかもしれないので、残っている原発2基(Isar2、Neckarwestheim2)を2023年4月まで緊急予備電源として利用できるようにしておくとした。

2021年末に運転を停止したドイツ西部のグローンデ原発。「脱原発」を進めるドイツでは残る3基も2022年中に止める予定だ=2021年11月23日、エンマータール

2021年末に運転を停止したドイツ西部のグローンデ原発。「脱原発」を進めるドイツでは残る3基も2022年中に止める予定だ=2021年11月23日、エンマータール日本では8月24日、岸田総理は、ロシアによるウクライナ侵略による足元のエネルギー危機の克服とGX推進を両立させるため、原子力発電所について、前述の①設置許可済みの7基の原発再稼働、②原子炉の運転期間のさらなる延長、③次世代革新炉の開発・建設、について年末に具体的な結論を出すとした。

ここで、認識を共有しておかなくてはいけない点がいくつかある。

まず、日本の電力消費量は2007年をピークにその後減少し、2020年には1997年のレベルにまで戻っている。この従来型の電力需要の減少傾向は続くが、一方で、再エネの主力電源化が進められ、電力のCO₂排出係数が小さくなり、その電力によって、化石燃料に代えて自動車を走らせ、熱をつくり、また、グリーンな水素・メタンなどをつくる。したがって、中長期的には、電力消費量は再び高まる。2040年代後半には現状に近いレベルになるだろう。主力になった再エネの出力変動を調整する電源が必要になるが、それを担うのは揚水であり、蓄電池であり、LNG火力(コジェネ型)であって、原発は調整電源にはなりえない。

次に、原発は、LNG火力、石炭火力などに比べて、当てにならない電源であるということである。1990年代後半には、日本の原発の平均的な設備利用率は80%以上を維持していたが、2000年代に入ると、地震に伴う原子炉の自動停止の頻発、トラブル隠しに伴う同型炉の点検などにより、設備利用率の平均が70%台、60%台の年が多くなり、60%を割った年もあった。

そして、2011年の福島第一の事故である。2014年には日本の原発の設備利用率はゼロになった。原発の設備利用利率が低下した時には火力発電所を炊き増したので、CO₂排出量は増加した。日本の最終エネルギー消費がピークだったのは2005年であるが、CO₂排出量がピークだったのは2013年であった。2013年には、原発の設備利用率は0.23%であり、火力発電所の炊き増しによって、CO₂排出量は大きく増えた。

このように、いくつかの要因によって原発の設備利用率は安定せず、CO₂排出量は原発の設備利用率のレベルに応じて増減する。つまり、原発はグリーントランスフォーメーションにとっても、当てにならない電源なのである。

また、京都議定書の際の教訓から、原発の新増設(あるいは再稼働)に依存するCO₂2削減計画は失敗するということもある。1998年、政府は2010年に90年比マイナス6%(CO₂は±0%)の京都議定書の目標を達成するため21基もの原発の新増設を計画した。しかし、次第に2010年までには5基しか実現しないことが明らかになった。

そこで、原発新増設で見込んだ約1.2億トンのCO₂の削減は、家庭や職場における省エネ行動でカバーすることになり、2006年頃から数十億円を広告代理店に投じた「クールビズ」などの大キャンペーンが展開された。人びとは「CO₂疲れ」に苛(さいな)まれた。2008年秋、リーマンショックが起こり、実体経済・エネルギー消費は縮小したため、結果として、京都議定書の削減目標は達成されたのである。

さらに、岸田総理は、現状では発電所の予備率が小さい、電源が不足する、といったことから、原発の再稼働を求めるのであろうが、この点も疑問だ。問題は電力需要のピーク時の発電能力の不足であり、電力需要のピークカットやピークシフトを講ずることがより重要である。電力送配電事業者は、ITCを活用して、エリア内のビルなどの冷暖房機器の利用をごく短時間、順番に止めていくことなどによって、ピークカットやピークシフトを実現することができるのではないか。

東京電力福島第1原発構内を視察する岸田文雄首相。左奥は3号機=2021年10月17日、福島県大熊町

東京電力福島第1原発構内を視察する岸田文雄首相。左奥は3号機=2021年10月17日、福島県大熊町ここで、岸田総理が目指す上記の①~③について、コメントしてみたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください