永井陽之助と岡崎久彦の外交・防衛“15年論争”から見えるもの。公明党の役割は……

2022年09月14日

安倍晋三元首相の狙撃死から49日忌も超え、はや2カ月が過ぎた。世に「棺を蓋いて事定まる」というが、安倍の場合はなかなかそうはいかないようである。

外交手腕は高く評価しても、反民主的強権政治を指弾する向きは少なくない。それに加えて、いわゆる旧「統一協会」問題も大きな影を落とす。国葬の日が近づくにつれて反対の声が高まる。

もっとも、戦後第一号の国葬の対象となった吉田茂も、評価は分かれた。個人的な思い出だが、幼少期を過ごした姫路城西の自宅付近でのこと。夕陽が沈む方角に向かって「吉田を倒せっ。ヨシダをたおせっ!」の掛け声を叫びつつジグザグ行進をするデモ隊の姿が目に浮かび、今もなお怒号が耳に甦(よみがえ)る。子ども心にも、吉田ってよほどの悪人かと思った。

その吉田と安倍は共に強い意志で、「戦後77年」の日本を率いてきた。前者は、敗戦滅亡の危機を立て直すべく、後者は沈みゆく日本に抗いながら。ここでは2人の政治・外交路線とその周辺について、公明党の目線から比較してみたい。

国会議員に届いた安倍晋三元首相の「国葬」の案内状(画像の一部を加工しています)

国会議員に届いた安倍晋三元首相の「国葬」の案内状(画像の一部を加工しています)

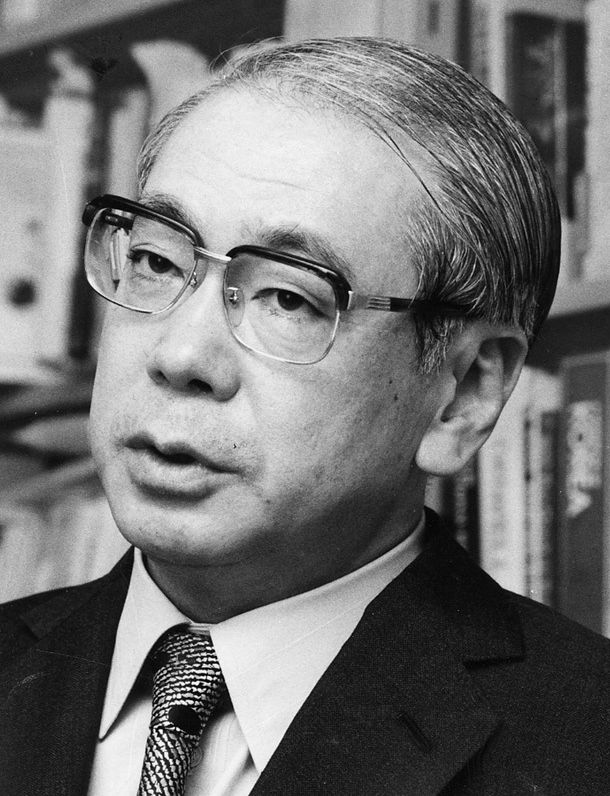

永井陽之助さん=1987年8月3日

永井陽之助さん=1987年8月3日『現代と戦略』には、岡崎の「戦略的思考とは何か」(文藝春秋82年4月号-83年3月号)に対する反論(「防衛論争の座標軸」同誌4月号)に対する反論が書かれていたのである。道理で、喧嘩腰のような言い回しが目立ったはずだ。

ことここに至るまで、『緊張緩和外交』(岡崎/71年)対「同盟外交の陥穽」(永井/72年中央公論1月号)、「モラトリアム国家の防衛論」(永井/中央公論81年1月号)対「戦後民主主義と日本の国家戦略──「モラトリアム国家の防衛論」を読んで』(岡崎/同誌81年5月号)という風に、大学教授と外務官僚との間で、それこそ“15年戦争”のように論争が続いていた。そこまでとは知らず、双方に関心を持ち、単純に憧れた我が若き日を思い出す。

永井が『平和の代償』(67年)を世に問うた頃に、慶大(非常勤講師)でその謦咳(けいがい)に接した私は、卒業後に総合雑誌『潮』の催しで再会してから、ご縁をいただいた。「公明党の理論的指導者の多くは雑誌『潮』の寄稿者をみても、いわゆる現実主義より、むしろ進歩派の平和・反戦主義者、理想主義者の方が多い」(『新編』)と、雑誌の寄稿者=党の理論的指導者と混同した、いささか乱暴な見たてを示しているが、本質的には間違っていない。

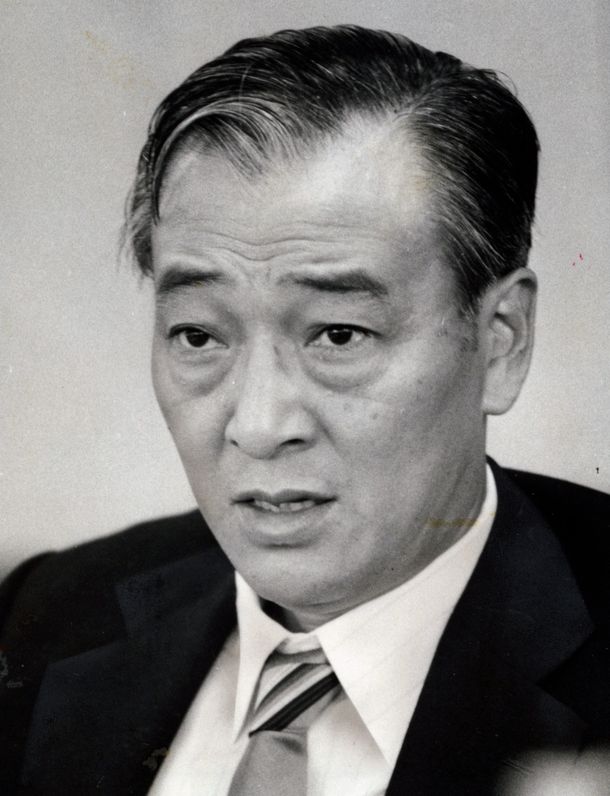

岡崎久彦さん=1985年11月9日

岡崎久彦さん=1985年11月9日もっとも、後にごく少数の学者と政治家の勉強会で同席し、岡崎にその辺り水を向けても相手にしてくれなかったのだが。

1981年に公明党は、「安保解消的方向」から「安保堅持」へと真反対の大転換を図った。後の社会党などとは違って、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の党内大論争の末のことである。

当時の公明党は、というより私は、吉田路線とその“御家人”永井を信奉する傾向が強かった。大学時代に教壇の下から仰ぎ見た人の影響は強い。そういえば、菅直人、菅義偉人も、ほぼ同時代に学生期を過ごしているが、頂点に立った時に、永井の影響を共に語ったのは面白い。

岡崎・永井論争は、永井の「防衛論争の座標軸」によれば、政治的リアリストと軍事的リアリストの対決ということになる。いわゆるアングロ・サクソン枢軸、英米両国に身を寄せることを絶対視した岡崎に対して、永井は日米同盟は是としながらも、「英米一辺倒」を疑問視していた。

日本の外交防衛論争は当時、大まかに言うと、「現実主義対理想主義」の相剋(そうこく)と見られてきた。永井は、その現実主義を「福祉重視」と、「軍事重視」の立場の二つに仕分けした。

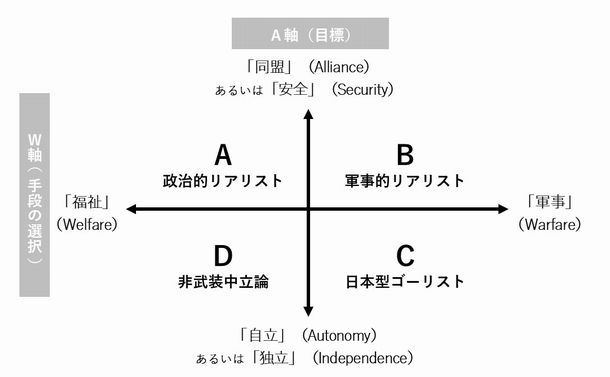

前者には、いわゆる保守本流とされる政治家や外務防衛を除く官僚たちが括られた。後者には、自民党右派、外務省、海・空自衛隊などが属するとされた(他に目標は自立におくも手段は「福祉重視」の非武装中立論的存在、また、目標は同じだが、手段は「軍事重視」の日本型ゴーリストなど4つのグループに分けられていた=図参照)。 後に触れるが、ここで公明党が社共と同じ位置にあるのは隔世の感がする。

図:『新編 現代と戦略』(文藝文庫)に掲載された表をもとに論座編集部で作図

図:『新編 現代と戦略』(文藝文庫)に掲載された表をもとに論座編集部で作図永井は、こうした座標軸を提示した上で、戦後の日本の外交・防衛のよって立つ基盤を「吉田路線」と位置付けた。核兵器が力を持つ時代には、非核国は自ずと核保有国との同盟関係に立つしかなく、自立とは縁遠くならざるを得ない。軍事は米国の“矛”に任せ、自らは軽武装で“盾”に徹して、経済力強化に邁進することでいくしかなかった。文字通りの矛盾なのだが、これを永井は「吉田ドクトリンは永遠なり」との誇張表現で、世に宣揚したのである。吉田本人はドクトリンとは薬のことか、と訝(いぶか)しんだはずといわれる。

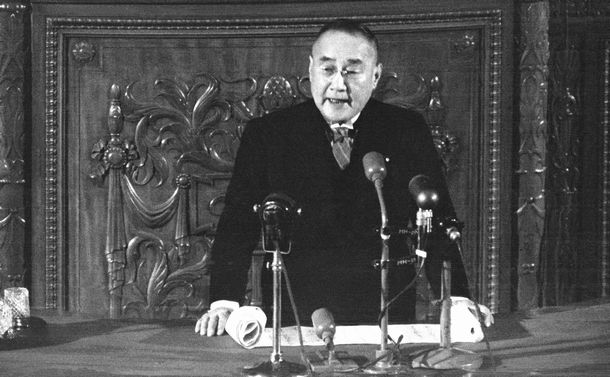

国会で施政方針演説をする吉田首相=1951年1月26日

国会で施政方針演説をする吉田首相=1951年1月26日安倍は、周知の如く、岸信介、福田赳夫の流れを汲む自民党非本流の立場で、生涯を通じ、憲法改正への意志を露わに、日本の栄光を取り戻したいとする姿勢を鮮明にしていた。自ずと、吉田路線とは対極的位置にあった。連立政権入りした公明党も、私も、第2次安倍政権までは、安倍と一定の距離を置き、その右寄り傾向に警戒心を隠さなかった。政策的には、宏池会や経世会との親近性が囁かれてきたのは周知の通りである。

細谷雄一慶大教授が先の中央公論9月号の特集「安倍政治が遺したもの」で、興味深い論考を書いている。

細谷は戦後吉田茂が目指した「軽武装・経済路線」は「永遠に有効なわけでなく、一時的な帰納的回答である」と批判。「われわれが向き合うべき新しい外交路線」こそ、「より厳しい世界の現実に直面する勇気を」持つ「安倍ドクトリン」だと、安倍の政治姿勢を推奨している。安倍の死にあたり、高坂正堯『宰相吉田茂』(1964年)を意識して、「宰相安倍晋三論」を1971年生まれの細谷が掲げたことは感慨深い。

この論考はほんのさわりだけ。近く本格的なものが書かれるのかどうか、注目されよう。

安保関連法案の参院特別委で答弁する安倍晋三首相=2015年9月11日、国会内

安保関連法案の参院特別委で答弁する安倍晋三首相=2015年9月11日、国会内

実は、安倍を保守と見るかどうか、死後の評論は分かれ、疑問を投げかける向きは少なくない。そうした論者は、安倍には伝統的な保守の政治行動とは言い難い面が散見されるという。

例えば、思想家の佐伯啓思(京都大名誉教授)は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください