政治家の真の評価は「さりげなく」、「いつか静かに下される」

2022年10月04日

私の愛読書の中に、故岡義武東大教授の『近代日本の政治家』がある。学生の頃から長い間、手の届くところに置いてある本が数冊あるが、本書はその一冊である。

私はこの本を数え切れないほど読んだし、大学で授業をした際には何度も教材として使った。

本書は、伊藤博文、大隈重信、原敬、西園寺公望、犬養毅の5人の小伝のようなもの。いずれも、近代日本の政治史に大きな足跡を残した人たちである。

著者の岡教授は本書について、「政治家たちの性格に焦点を置きつつ、その当面した政治状況における彼らの行動・役割・運命を跡づけたいと考えた」と、執筆の動機を語っている。その言葉どおり、実に興味深く彼らの魅力的な個性を浮き彫りにしている。

今回の安倍晋三元首相の「国葬」に際して、私は久しぶりに本書を開いた。本の中で大隈重信と板垣退助の対照的な葬儀の模様が描かれていたことを思い出したからだ。

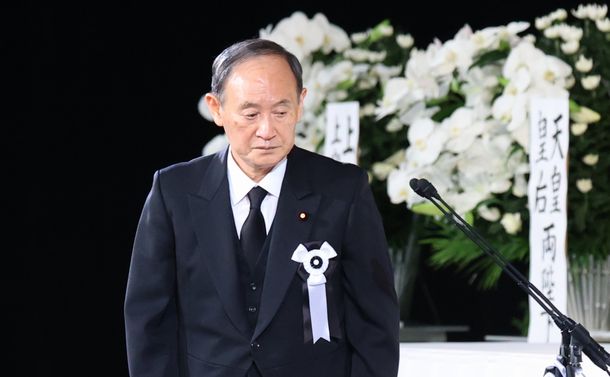

その岡教授の他の著作から、国葬で友人代表として弔辞を読んだ菅義偉前首相が、山縣有朋の言葉を引用した。菅氏は、山縣が奇兵隊以来の同志であった伊藤博文の死に対する痛切な想いを自らの心境に重ね、参会者だけでなく多くの人に感銘を与えた。私もこの弔辞に強く惹(ひ)かれた者のひとりである。

安倍晋三元首相の国葬で追悼の辞を述べた菅義偉前首相=2022年9月27日、東京都千代田区

安倍晋三元首相の国葬で追悼の辞を述べた菅義偉前首相=2022年9月27日、東京都千代田区さて、先述した大隈重信の葬儀は、大正11(1922)年1月に国葬ではなく“国民葬”として挙行されたが、その盛大さは今もって語り草になっている。

正午から午後3時過ぎまでに拝礼に訪れた人は実に30万人に達し、埋葬の際には、なんと150万人もの人びとが帝都・東京の沿道に立って、棺(ひつぎ)を見送ったという。

しかし、この葬儀の様子について書く岡教授の深甚な敬意は、必ずしも大隈には向かっていない。その2年半前の大正8(1919)年に先だった大隈のかつての同志である板垣退助のひっそりとした、しかし感動的な葬儀の叙述にこそ筆が躍っている。

周知のように、大隈と板垣は“特別な関係”にあった。二人は維新政府で共に参議を務め、近代国家日本建設の立役者となり、明治31(1898)年には、日本初の政党内閣(自由党 ・進歩党が合同した憲政党が中心となって組閣)を樹立。この第一次大隈内閣は、大隈が首相・外相、板垣が内相を務めたので、「隈板内閣」と言われた。

しかし、生涯にわたり、“大劇場”で主役を演じた感のある大隈と比べると、板垣の生涯はそれとは対照的だった。とりわけ老後は「貧困と寂寥」(岡教授)の中にあり、世間から忘れられつつあったと言ってもよい。だが板垣は、そんな境遇にあってもなお、「盲人の教育」や「女囚乳児の保育」などの社会活動に、心血を注ぎ続けた。

「国葬」にするか「国民葬」にするかで、議論が沸騰した大隈の死去と違い、板垣の死は新聞で小さく伝えられただけだったという。今でいう「ベタ記事」扱いだろうか。世間の注目度はきわめて低かった。

それでも、板垣の死を知って葬儀に駆けつけた参会者は、3000人に達したという。

この自然発生的で真心のこもった板垣の葬儀について、岡教授は実に深い感慨を示す文章を残した。

「いくら寒い日でも夕陽はやはり輝くのである。」

この短い一文が、本書を長い間、私の手元にとどめたのだと思っている。

岡教授はこの章の最後に、「歴史はこの二人の政治家をそれぞれあるべき地位に置こうとしつつあるように見える」と記し、「およそ歴史の審判というものは、このようにさりげなく又いつか静かに下されるものなのであろうか」と結んでいる。

板垣の葬儀は、国葬でも国民葬でもない。世話になった5人の盲人総代が通夜を営み、恩顧を受けた力士たちが棺を担いだ、いわば「庶民葬」であった。儀仗兵一個小隊に護(まも)られ、弔旗が掲げられた街の中を走った大隈の霊柩車とは、雲泥の差であった。

とはいえ、岡教授が言うように「歴史の審判」は絶妙で、「それぞれあるべき地位に置こう」として、その歴史的評価を是正してきた。

他界した時点では、「すでに一般の世人から忘れられた存在になっていた」(本書)板垣は戦後、自分の肖像が100円札紙幣に刷られていた(昭和28年から昭和49年まで発行)と知ったら、腰を抜かして驚いただろう。

なにより、板垣は伊藤博文、大隈とともに、「憲政の三巨頭」として国会内に立像が据えられるに至った。かくして歴史の審判はさりげなく、板垣がこの国に残した功績が、伊藤や大隈に劣らないことを、明確にしたのである。

1938年に国会に安置された憲政功労者、板垣退助(左)と大隈重信の銅像=1938年2月11日、東京・千代田区の国会議事堂正面玄関ホール

1938年に国会に安置された憲政功労者、板垣退助(左)と大隈重信の銅像=1938年2月11日、東京・千代田区の国会議事堂正面玄関ホール

板垣退助といえば、自由党党首だった明治15(1882)年に岐阜で暴漢に襲われた。その暗殺未遂事件の際に叫んだという「板垣死すとも自由は死せず」という言葉は広く知られている。

先年の日本学術会議の会員任命拒否問題など、言論の自由が封殺されるような危険が生じると、多くの人が板垣のこの言葉を思い出す。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください