私たちが「だれのせいにもできない」という当事者性を獲得するとき

2022年10月06日

2012年暮れの安倍第二次政権誕生からはや約10年、首相さえ変われば強引な「右バネ」も弱まり、立憲主義的な政治運営、議会手続き、法の遵守が少しは回復するという慎ましき期待は消滅した。

大半の人々が納得せぬ議会無視の追悼儀式の断行、国際法と平仄を合わせる改憲論議はなく、カルト団体の教義が見え隠れする珍妙案が、古びた特売セールの看板のように掲げられ、団体との不透明かつ不適切な関係は詳にされず、急激な円安と賃上げなきインフレの亢進を前に、人々の異議申し立ての声はか細い。

安倍氏もおらず未来の地図もない路上で、岸田運転手のトラックは、栄光の「宏池会」のロゴも消え、車検工場行きの風情だ。後ろには小型車(野党)が数台いるが、常時中央線を左右にはみ出て蛇行する新古車もどきと擦り合いをし、先頭トラックを追い抜く気があるのかどうかも定かではなく、聞き飽きたクラクションを小さく鳴らすだけで、沿道の住民も虚な視線を送っている。

これが、18歳投票者を生み出した2016年法改正から6年後、その間4度の国政選挙を経た、二人に一人しか投票に行かない、我々の政治の風景である。この国の決め事を最終的にする者はいったい誰なのか? それは本当に日々育まれているのか?

日本国憲法の施行から75年、政治の経験値を高め、それを伝統や文化にまで成熟させる、かつての専制君主のように「頭をかち割る」のではなく、「頭数を揃えて」合意形成をする「最高意志決定権力」(主権:sovereignty)を担う者は、こんな風景の中にあって、これからもこれまで通りの教育によって、はたして政府と、その基盤たる社会を維持していけるのだろうか?

2015年、翌年の法改正を前にして、全国の高校2、3年生に、「主権者教育」を行わねばならないという事態になった。そこで文科省の行政的対応として、主権者教育用「副読本」が作られた。その内容について某紙よりコメントを依頼された。同時に、現役高校教員やその他教育関係者が、直接間接私にアドヴァイスを求めてきた。

それは「先生、“主権者教育”って一体何をやればいいのですか?」という、悲鳴かつため息のようなSOSだった。つまり新主権者誕生と同時に、教える側の彼ら自身が、ここに至るまで実質的にはまともな主権者教育を受けてこなかったことが、裏書きされてしまったのである。

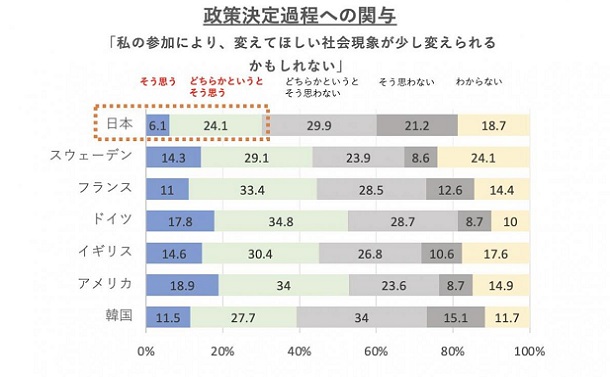

内閣府が実施した「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」より、日本若者協議会が作成

内閣府が実施した「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」より、日本若者協議会が作成天を仰いだが、それでも私は彼らへの助け舟のつもりで論稿を書いた(「高校生有権者“の誕生:『主権者とは』悩み考えよ」『東京新聞』、2015年11月25日夕刊)。 主権者とは「失敗の覚悟をする者たちである」と主張したが、予想通り担当デスクの「面白いです」以外に、ほとんど反応はなかった。

翌年春に、リベラル系月刊誌にも「啓蒙の時代は終わった」と書いたが(「一八歳は何を学ぶと『主権者』となるのか?」『世界 別冊no.881』、2016年4月)、右からも左からも、どこからも反応はなかった。「国民が主権者だろ? 以上」という「何を今さら」という山びこのようなものは聞こえた気がしたが、そうであるなら、やはりここでも繰り返し言わねばならない。

「立派な主権者を目指すのは止めよう」と。

どれだけ天を仰ごうと、もし主権者教育をこれまでと異なるやり方でやらねばならないなら、 やはり“今さら聞けない”「シュケンシャって……何?」という問いを避けて通れない。ビッグ・ワードこそ、その大きさに曖昧に寄りかかって分節化がなされないのは、言論における宿命だからだ。その中でも「主権者」は、とびきりのビッグ・ワードである。

主権とは、「他の追従を許さない、各々の私的利益関心の闘争を停止させる最高意志」であり、これがあってこそ「決定に従え」と命ずる権力が機能する。17世紀に「イングランド王に主権あり」と宣明したT・ホッブスも、18世紀に市民階級の利益調停のための法を作るのは「議会主権である」と擁護したJ・ロックも、己の利益を譲渡してワンランク上の契約「意志」で社会を作れと言ったJ・J・ルソーも、主張の根幹は同じだ。

要するに、「伝統(昔からのやり方)」や「暴力(言うこと聞かなきゃ殺す)」に依拠せず、バラバラな政治社会を統合するためには、「最後に沈黙を強いる権力」が必要と彼らは考え、それを主権と呼んだのである。そして(ここが肝要だが)、それが正統かつ正当であるのは「約束(契約と合意)に基づくからだ」と根拠づけた。

裏を返せば、「約束を破ったら主権はご破算です」という、前例のあまりない条件で至高の権力は緊張を強いられるものとなった。高校の教科書に載っている「社会契約論」のエッセンスだ。日本国憲法の「国民主権」の源である。

ところが

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください