「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【16】

2022年10月17日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。今回はその16回。13回から論じている、地方政治や地方選挙の現状を政党がどう認識しているかについて、共産党を軸に考察を深めます。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

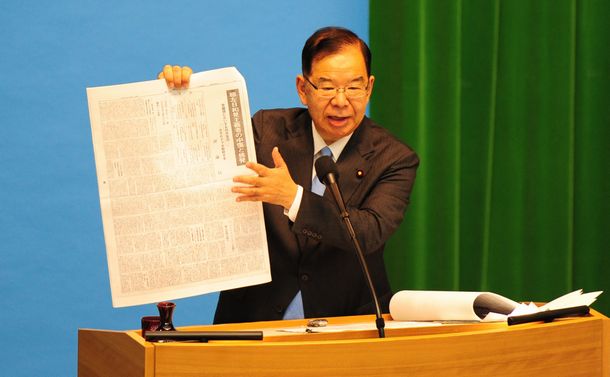

共産党創立100周年を記念して講演する志位和夫委員長=2022年9月17日、東京都渋谷区

共産党創立100周年を記念して講演する志位和夫委員長=2022年9月17日、東京都渋谷区連載の第14回「有権者の地方選での投票行動はどう変わったか?~国民民主党の見方は……」では国民民主党の古川元久・国対委員長に、第15回「地方政治、沖縄県民と向き合う社会民主党の流儀とは~福島瑞穂党首に聞く」は社民党の福島瑞穂・党首にそれぞれ話を聞いた。本稿では、前半で「野党共闘」の分析、中盤で日本共産党中央委員会文書回答(2022年8月19日)を中心とした同党の地方政治と地方選挙の認識、後半で地方選挙における有権者意識データを扱う。

なお、この一連のテーマについては、第13回「地方選挙における候補者の集票環境はどう変わったか~明推協意識調査から考える」からお読みいただければ幸いである。

はじめに筆者の視点を述べたい。日本共産党を扱う理由は、社会党とともに1947年4月の第1回統一地方選挙から選挙に臨み続けているという歴史的経緯に加え、2021年総選挙に向けて与党へのシフトチェンジを試みた背景からも説明できる。

平成期は連立政権が常態化した。自民党と旧民主党は二大議員政党であるが、公明党と日本共産党は二大組織政党である。日本政治全体のバランスを見て、与野党それぞれに強力な組織政党があることは大切だ。もっとも筆者は、連載の第1回「自民党との連立で「質的役割」を果たした公明党~ライバルは日本維新の会か」、第10回「実は公明党と似ている日本維新の会。どういう政党か~参院選で躍進。今後は……」、第11回「若手の活用、オンライン文化、地方との協働……日本維新の会の四つの特徴」、第12回「代表選告示の日本維新の会。その組織の実態は~議員教育、党職員、維新政治塾……」で扱ったように、日本維新の会が公明党の実質的ライバルと考えている。

日本共産党は、2021年10月の衆議院選に臨むにあたり、「限定的な閣外協力」をするとしたが、帰結として連立与党として国の行政権・統治権を担う可能性も考えられる。それゆえ、「与党としての日本共産党」とはどのような姿なのか。どのように行政権を行使し、国の統治を行うのかについて考える事には意義がある。

目下の政治状況では、ただちに政権交代が生じるとは考えにくい。しかし、研究の蓄積は純粋に必要であり、日本共産党も議会政党の一つとして、政治学的視点から分析が試みられるべきだ。イギリスの「影の内閣」ならぬ「影の連立与党」という見方も、頭の片隅に持っておくべきだろう。

同党が、「ここで強調したいのは、日本共産党が、日本の政治を根底から変革する民主主義革命を綱領的任務とし、さらにすすんで社会主義・共産主義社会を築くことを目標にかかげる変革の党であり、革命政党だということです。だからこそ支配勢力は、その前進・躍進をおそれ、たえず攻撃をしかけてきます。しかも2020年の綱領一部改定が明らかにしたように、発達した資本主義国における社会変革の事業には、巨大メディアの影響など『特別の困難性』があり、それを打ち破って前進をはかるためには、特別の力を必要とします」と主張している点は承知している(「日本社会の根本的変革をめざす革命政党にふさわしい幹部政策とは何か――一部の批判にこたえる」『しんぶん赤旗』2022年8月24日2022年9月23日閲覧)。歴史も振り返ると、有権者からの評価も大きく分かれる。

年齢が上の世代では、学生運動が活発な同時代のリアルな経験もある。他方、住民に近い現場の地方政治、地方議会レベルでは、「リアリズム」での対応も行われる。党綱領や党史からの分析と、住民により身近な地域レベルからでは、導き出される同党の姿に相当の差があり、同党を研究すればするほど、より理解が難しくなる。さらに、他党と異なって党組織がしっかりしており、党組織(各級委員会)と議員団とに分けて分析した方が良い。したがって、日本共産党の政党組織研究をする場合、「国政―地方」、「党組織―議員団」という4象限で捉えると理解しやすい。

以上の同党特有の事情から、佐藤優『日本共産党の100年』(朝日新聞社、2022年、p.247)での「日本共産党について論じる場合、純正中立の立場は存在しないと考える。日本共産党の公式文献、党幹部の公刊資料を用いるにしても、どの資料のどの箇所を重視し、どのように関連づけるかでまったく異なった物語が生じる」との指摘には同意できる。

同党を対象とした著作物は、同党や社会一般、学者間から何らかの評価を受けるため、執筆者自身も気にする点である。しかし、私的立場の利己心から「清水の舞台から飛び下りる」こと自体を避け、社会へ知の還元を停滞させることは、学者の社会的使命から考えて果たして良いことなのか。この点で中北浩爾『日本共産党』(中央公論新社、2022年)の実証研究は大いに評価できるし、筆者も拙稿「日本共産党のマルチレベルにおける党内ガバナンス―候補者リクルート、地方議員教育、補佐・支援体制にも着目して—」(『政治学論集』第35号、学習院大学大学院政治学研究科、2022年)で試みている。

次に、「影の連立与党」としての日本共産党を考える上で、野党共闘とは何かを確認する。

国政・野党は、多弱状況で統一感がない。野党の再編(希望の党をめぐる民進党の混乱)、旧民主党系の立憲民主党と国民民主党の分立、野党第1党である立憲民主党内での野党共闘の考え方の違いを考察すると、2012年の民主党政権崩壊後からの野党再建の模索が続いている中で、日本共産党との距離感をどうするのか、という点がポイントになっているのは明らかだ。

野党共闘の原点は立憲主義と安保法制である。現在の野党共闘のはじまりは、安倍晋三政権下での2015年9月の平和安全法制(安保法制)の成立後までさかのぼる。「共産党の志位(和夫委員長)は安保法制が成立した際に、『戦争法廃止、立憲主義を取り戻す――この一点で一致するすべての政党・団体・個人が共同して、「戦争法(安保法制)廃止の国民政府」を樹立しようではありませんか』と呼びかけたことが野党共闘の出発点であった」(筆坂秀世『日本共産党の最新レトリック』産経新聞出版、2019年、p.33)。

平和安全法制(安保法制)に反対するデモ参加者と憲政記念館前交差点を封鎖する警察官=2015年、東京都千代田区永田町(筆者撮影)

平和安全法制(安保法制)に反対するデモ参加者と憲政記念館前交差点を封鎖する警察官=2015年、東京都千代田区永田町(筆者撮影)野党共闘は、最近5回の国政選挙(2017年・2021年衆議院選、2016年・2019年・2022年参議院選)のあり方を規定した。小選挙区で一定の成果を出したのは事実である。しかし、自民党以外の政党への政権交代の経験もある我が国で、なぜ有権者の野党共闘への支持が拡大せず、自民党一強が選択され続けてきたのか。

振り返ると、2016年7月の参議院選は、「野党統一候補」(民進党、日本共産党、社民党、生活の党と山本太郎となかまたち)を擁立した。全国32の1人区のうち、11選挙区で与党に勝った(内訳は民進7、無所属4)(「【図解・政治】参院選/1人区の選挙結果(2016年7月)」JIJI.COM、2016年7月11日。

野党共闘が最高潮に達したのは2021年10月の衆議院選直前と考えられる。2021年7月の東京都議選では、立憲民主党と日本共産党との選挙協力で一定の成果を出した。2021年9月8日、立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組の野党4党が「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」(略称:市民連合)の「衆議院総選挙における野党共通政策の提言――命を守るために政治の転換を――」にサインした。2021年9月30日、立憲民主党の枝野幸男代表と日本共産党の志位和夫委員長が国会内で会談し、「次の衆院選で立憲が政権を取った場合、一部の政策の実現について『限定的な閣外からの協力』をすることで一致した」(「立憲と共産、政権交代なら『限定的な閣外協力』 候補者一本化を加速」『朝日新聞』2021年9月30日2022年9月20日閲覧)。

合意した協力事項は、「1、次の総選挙において自公政権を倒し、新しい政治を実現する。 2、立憲民主党と日本共産党は、『新政権』において、市民連合と合意した政策を着実に推進するために協力する。その際、日本共産党は、合意した政策を実現する範囲での限定的な閣外からの協力とする。 3、次の総選挙において、両党で候補者を一本化した選挙区については、双方の立場や事情の違いを互いに理解・尊重しながら、小選挙区での勝利を目指す」である(「政権協力で合意 共産・志位委員長と立民・枝野代表が会談」『しんぶん赤旗』2021年10月1日2022年9月20日閲覧)。

衆院選前に「市民連合」と政策合意した、(左から)社民党の福島瑞穂党首、共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝野幸男代表、れいわ新選組の山本太郎代表=2021年9月8日、国会内

衆院選前に「市民連合」と政策合意した、(左から)社民党の福島瑞穂党首、共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝野幸男代表、れいわ新選組の山本太郎代表=2021年9月8日、国会内候補者調整を行い、10月の総選挙に突入したが、結果(議席数の変動)は、立憲民主党(109→96)、日本共産党(12→10)、社会民主党(1→1)、れいわ新選組(1→3)となった(シュハリ・イニシアティブ[編]『国会便覧[令和3年12月 臨時版]』シュハリ・イニシアティブ、2021年、p.360)。他方、野党共闘に加わらなかった他の野党は、日本維新の会(11→41)、国民民主党(8→11)などとなっている(同上)。

個別選挙区レベルでの分析は、白鳥浩[編著]『二〇二一年衆院選 コロナ禍での模索と「野党共闘」の限界』(法律文化社、2022年)を参照されたい。「立民は小選挙区で九議席伸ばし、共産と社民は小選挙区で議席を維持する結果となった」(白鳥浩「二〇二一年衆院選の位相」白鳥浩[編著]『二〇二一年衆院選 コロナ禍での模索と「野党共闘」の限界』法律文化社、2022年、p.16)。他方、「選挙区で一定の成果を見せた立民と、議席を維持した共産は、比例区では立民が二三議席減、共産が二議席減となった」(同上、p.17)。

2022年7月の参議院選では、32ある1人区のうち、野党が一本化できた選挙区は、11に減った(「野党分散 立憲沈む 1人区共倒れ 岩手や新潟敗北」『朝日新聞』2022年7月11日朝刊)。野党一本化できた11選挙区では2勝、野党競合の21選挙区では2勝にとどまった(同上)。

筆者保管の与党圧勝を伝える選挙翌日の新聞報道(2013年参議院選以降)(筆者撮影)

筆者保管の与党圧勝を伝える選挙翌日の新聞報道(2013年参議院選以降)(筆者撮影)野党共闘の原点は外交・安全保障政策に含まれる。政策の性質上、国際政治、国政、地方政治のマルチレベル領域で影響を及ぼし、相互に連関する(教育や福祉といった分野の国内政治とは大きく異なる)。

各国は、主権が異なる相手国との間で、様々な国内要因(例、既存の法令枠組、外交政策の国民世論、政権支持率、政治・選挙日程や議会の議席状況など)にも左右されながら、対立と妥協を交渉過程で繰り返す。さらに、国内政治との整合性という難題も抱え、解決を目指すことになる。与党は様々なジレンマのなかで対応していく。

以上の経験値の差は、与野党間だけでなく、野党間でも与党経験の有無次第で否応なく生じる。旧民主党の流れを汲む立憲民主党と国民民主党は、与党経験時、外交・安全保障政策の現実と厳しさを知っている(はずである)。

外交・安全保障政策は、他国との合意事項であり、政権が変わったとしても守る必要がある。変更するのであれば、再交渉が必要となる。民主党、社民党、国民新党の連立政権(鳩山由紀夫内閣=2009年9月~2010年6月)の教訓もある。普天間基地移設問題では、政府内、党内や与党間(結果として社民党が連立から離脱した)含めて大混乱し、政権運営の不安定化と内閣支持率低下の要因ともなった。

国民と政治家は、こうした民主党政権時代の一連の政治過程から、選挙時点での「自公政権の打倒」レベルのみでは、その後の政権運営が上手く続かなかった事実を知っている。

2009年当時に多くの国民が民主党を選択した理由には、自民党の要因だけでなく、民主党に対する大きな期待感もあった。民主党は、数値や期限も盛り込んだマニフェストを提示し、政権担当能力がある可能性を示したことで、国民に自民党に代わる現実的な選択肢を用意した。民主党内には与党・自民党出身のベテラン議員もいた。

他方、国民、政治家とも、政権獲得後にマニフェストに忠実に沿った政策・政権運営方針だけでは上手くいかないことも学んだ。それゆえ、野党が本気で政権交代して本格的な連立政権樹立を目指すのであれば、事前に統治の部分を詰める作業が必要となる。野党間で基本的な考え方を擦り合わせる必要性が出てくる。

投票率が低いなか、なぜ自公が選ばれ続けているのかを考える必要がある。国民が野党に対して望んでいるのは、一時的なものでなく、本格的で安定した統治能力のある連立政権ではないのか。

今後の国政と地方における野党共闘は、どのような展望となるのか。焦点となるのは外交・安全保障の政策分野と考えられる。

2022年9月17日、日本共産党の志位和夫委員長は、党創立100周年記念講演において、「『現実的な安保政策に転換せよ』との党綱領攻撃に答える」という点で次の方向性を示した(「日本共産党創立100周年記念講演会 日本共産党100年の歴史と綱領を語る 幹部会委員長 志位和夫」『しんぶん赤旗』2022年9月19日2022年9月20日閲覧)。

61年綱領で確立したわが党の綱領路線は、今日、いよいよ大きな力を発揮しています。ロシアのウクライナ侵略を利用した「日米同盟の抑止力の強化」、大軍拡、改憲の大逆流が強まるもとで、日本共産党は、これに真正面から対決する論陣をはってきました。大逆流に対して全党が不屈にたたかい、押し返してきた土台には、61年前に打ち立てた綱領路線の生命力が脈打っていることを強調したいと思います。

わが党綱領への攻撃の一つの焦点は、「現実的な安全保障政策に転換せよ」と、日米安保条約容認の党への変質を迫るものとなっています。しかし私は問いたい。どちらが現実的で、どちらが非現実的か。

日本共産党が提唱している憲法9条を生かした外交で東アジアに平和をつくる「外交ビジョン」が示すように、徹底した対話による平和創出こそ、最も現実的な道ではないでしょうか。「日米同盟」を絶対化して、「軍事対軍事」の悪循環に陥ることこそ、少しでも現実的に考えるならば最も危険な道ではないでしょうか。そしてそれは、相手国による甚大な報復攻撃を日本に呼びこむ「敵基地攻撃」論に示されるように、およそ非現実的な道ではないでしょうか。

日本共産党は、安保法制廃止、憲法9条改悪阻止など緊急の課題の実現のために、日米安保条約への是非を超えた共闘を発展させます。同時に、日米安保条約廃棄が国民多数の声となるよう、独自の取り組みを一貫して推進していきます。これがわが党綱領への攻撃に対する、私たちの断固たる回答であります。

筆者も含めた党外の者から見ると、日本共産党ならではの用語が数多くあって分かりにくいため、内容確認する必要がある。

この100周年記念講演の特徴の一つは、「61年綱領」という言葉を多用した点である。単純に「61年」という単語のみを抽出すると(テキスト上の小見出しも含む)、上記以外の箇所も含めて全部で26カ所ある。

60年安保闘争直後の時代状況で採択された「61年綱領」の特徴とは何か。日本共産党中央委員会『日本共産党の八十年 1922~2002』(日本共産党中央委員会出版局、2003年、p.159)は、次のように説明する。

党綱領は、二つの大会での討論をふまえ、日本の情勢と当面の革命の性格と展望について、つぎのように規定しました。

「現在、日本を基本的に支配しているのは、アメリカ帝国主義と、それに従属的に同盟している日本の独占資本である。わが国は、高度に発達した資本主義国でありながら、アメリカ帝国主義になかば占領された事実上の従属国となっている」

「現在、日本の当面する革命は、アメリカ帝国主義と日本の独占資本の支配――二つの敵に反対するあたらしい民主主義革命、人民の民主主義革命である。労働者階級の歴史的使命である社会主義への道は、この道をとざしているアメリカ帝国主義と、日本の独占資本を中心とする勢力の反民族的な反人民的な支配を打破し、真の独立と政治・経済・社会の徹底的な民主主義的変革を達成する革命をつうじてこそ、確実にきりひらくことができる」

政権樹立に向けては、次のような記述もある(同書、p.160)。

政府の問題では、民主的な変革を全面的にやりとげる政府にいたる過程でも、アメリカと大企業の「支配を打破していくのに役立つ政府」や、「さしあたって一致できる目標の範囲でも、統一戦線政府」をつくる形がありうることをしめしました。また、民主主義を徹底する立場から、綱領は、「君主制を廃止」する問題を将来の大きな目標にしましたが、当面の改革の内容を定めた行動綱領には、これをふくめませんでした。そして、君主制の廃止が問題になるのは、民主的変革の先の段階という位置づけをはっきりさせました。

もちろん、当時と今日とでは国際・国内状況が大きく異なるし、その後も党綱領が時代状況にも応じながら数次にわたって改定されている点も念頭に入れる必要はあるが、以上のように解説されていた。なお、最新の党綱領は、2020年1月18日に第28回党大会で改定されたものである(日本共産党HP「日本共産党綱領」2022年9月23日閲覧)。

筆者保管の『前衛』(筆者撮影)

筆者保管の『前衛』(筆者撮影)日本共産党は、「外交ビジョン」を持っている。党HPのテーマ別政策から調べると、「外交ビジョン」と分類されるものは、「日米安保条約をなくしたらどういう展望が開かれるか 全国革新懇総会 志位委員長の記念講演(2012年05月12日)」と「大国主義・覇権主義の歴史的巨悪の党の終焉を歓迎する――ソ連共産党の解体にさいして(1991年09月01日)」の二つある(日本共産党HP「外交ビジョン」2022年9月21日閲覧)。

前者の全国革新懇総会での記念講演は、「軍縮への転換のイニシアチブを本格的に発揮する立場に立てる」、「日本と東アジアの安全保障――軍事に頼らない“平和的安全保障”を追求する」、「ASEANでつくられている重層的な平和と安全保障の仕組み」、「北東アジアに平和の地域共同体を広げる」、「憲法9条を生かした平和外交によって、世界平和に貢献する」などの項目が語られている(日本共産党HP「日米安保条約をなくしたらどういう展望が開かれるか 全国革新懇総会 志位委員長の記念講演」2022年9月21日閲覧)。

2022年7月の参議院選に向けた特設サイトにおいても、「私たちが注目するのは、東南アジア諸国連合(ASEAN)です。互いに友好協力条約をむすび、徹底した対話によって、東南アジアを"敵対と分断"から"平和と協力"の地域につくりかえました。ASEANはいま、米国、中国、日本なども参加した『東アジアサミット』という『平和の枠組み』を強化し、友好協力条約を東アジア規模に拡大しようとしています」と訴えかけた(日本共産党HP「憲法9条いかす外交ビジョン」2022年9月21日閲覧)。

日米同盟は、正だけでなく、負の側面も伴っている。筆者が考える最大の問題は、日米間の友好・同盟関係それ自体ではなく、日米地位協定をめぐるものである。

同協定は、曖昧に書かれており、その解釈や運用の詳細を日米合同委員会が決める(伊勢﨑賢治・布施祐仁『主権なき平和国家 地位協定の国際比較からみる日本の姿』集英社、2017年、p.49)。「こうした日米合同委員会の合意文書や議事録はすべて原則として非公開」であり、「日米合同委員会の文書・記録として処理すれば、すべては闇の中に封印できる仕掛けになっている」(吉田敏浩『「日米合同委員会」の研究 謎の権力構造の正体に迫る』創元社、2016年、p.3)。日本が1952年に本当に独立したのかと考えさせられる内容である。

公文書の情報公開、その上でのメディア報道、学術分野からの社会貢献、議会での議論なくしては、選挙での正確な業績投票が難しい。他方、日本共産党が与党となり、政権を担うならば、「統治」の課題に直面する。日米同盟の正の側面との向き合い方が問われる。

東アジア首脳会議(EAS)(東アジアサミット)の参加国は、ASEAN10カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)に加え、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドだけでなく、2011年からアメリカ、ロシアも含まれる(外務省HP「東アジア首脳会議(EAS)」2022年9月21日閲覧)。なお、北朝鮮(核保有、ミサイル発射、拉致問題を抱える)は含まれていない。

同会議の詳細な解説はできないが、国連に象徴されるように、参加国が多くなると、共通する価値観の共有が困難となり、機能するかどうか疑問はある。外国政府は、主権の異なる国家である。外交は、交渉、対立、妥協、場合によっては棚上げも繰り返しながら行われる。

日本共産党が主張する立場を前提に、「日米安保条約廃棄」と「外交ビジョン」を実現させるためには、まずは国政選挙で国民多数の支持を得る必要がある。多数派となるためには、現在多くを占める無党派層だけでなく、保守層である自民党支持層などにも丁寧に訴えかけて納得させ、投票してもらう過程が必要となる。日本の人口動態は少子高齢化と人口減少の状況にある。18歳以上の若い新しい有権者層は、年々減少している。

与党である以上、どのように実行に移すかも問われる。例えば、政府の当事者として、東アジア首脳会議でどのようにアメリカ(経済、軍事、科学技術、文化などでパワーがある)、中国(中国共産党政権が南シナ海の海洋進出を進め、他国と摩擦を生じさせている)、ロシア(国際法を無視したウクライナ侵略戦争)などと話し合い、日本の安全保障をどう実質化していくのかが課題と思われる。政官関係でも、政治家が方針を決め、外務・防衛官僚が企画・立案する以上、実務上知りたい情報である。

いずれにせよ、日本共産党が主張する外交・安全保障政策の支持を増やすためには、無党派層や保守層との対話も通じ、個別具体的な疑問点や不安点を丁寧に解きほぐして解決する作業が必要なではないか。従来の政府の外交・安全保障政策を大転換するのだから、政権交代を実現した2009年の民主党と同様、国民に政権担当能力を示し、安心感を広げる必要がある。

特に、同党の場合は、国政与党の経験がなく、統治者経験のノウハウの共有が難しい。また、党職員、党員もイメージ共有ができていない可能性もある。政府経験のある旧民主党議員との交流を党員レベルから増やし、知見や相互理解を深める作業も大切ではないか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください