「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【18】

2022年11月25日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。今回はその18回。日本で政治に対する信頼喪失はなぜ止まらないのか。統治システムの観点から検証します。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

首相官邸=2022年9月17日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから

首相官邸=2022年9月17日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから連載の第13回「地方選挙における候補者の集票環境はどう変わったか~明推協意識調査から考える」から、第14回で国民民主党の古川元久国対委員長、第15回で社民党の福島瑞穂党首、第16回で日本共産党中央委員会、第17回では公明党の石井啓一幹事長から、それぞれ聞き取り調査を実施した。

その結果、「多弱」政党が置かれた地方議会選挙と地方政治の現状について、与野党をこえた共通の課題や問題意識を当事者たちが認識している実態が浮き彫りとなった。

本稿からは、それに続く新たなフェーズとして、これまでの政党当事者たちの聞き取りを用いつつ、地方政治と選挙制度から、政党についての考察を深めたい。この連載では、国政と地方政治の両方で政党組織を扱っているが、本稿ではまず、国政の統治システムに関する議論を点検する。

2022年7月8日の安倍晋三・元首相の銃殺事件以来、次々と発覚した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)、その関連団体と政治家との関わりのインパクトの大きさは、かつて政界を揺るがせたリクルート事件級の衝撃だった。

憂慮すべきは、旧統一教会問題が国と地方を問わず政治の世界に波及したことで、日本政治そのものへの国民からの信頼が失われかねない点である。

そもそも、日本では政治に対する信頼が低い。米PR会社のエデルマンの調査(2020年10月~11月)によると、「『政府を信頼している』と答えた人の割合は日本は37%。11カ国のなかで最も低い」(日本経済新聞社政治・外交グループ[編]『Reading Japanese Politics in Data データで読む日本政治』日経BP、2022年、p.296)。また、日本経済新聞社の郵送世論調査(2020年10月~11月)では、国会議員を「信頼できない」との回答が44%(「信頼できる」が13%)に達している(同上、p.299)。

政党支持を見ても、いずれの政党も支持しない無党派層が目立つ。「第2次安倍政権が発足した2012年以降、30%を超えることが多くなった」(同上、p.280)。また、「自民党支持率が下がっても、民主党や民進党、立憲民主党の支持率は上がらず、無党派層が増えた」(pp.280-282)。旧統一教会と関係がなかった日本共産党も、予算委員会などで政府を追及するものの、政党支持に結びついていない(「内閣支持率」『NHK 選挙WEB』2022年10月2022年10月22日閲覧)。

では、国民自らが政治に参加するかといえば、そうでもない。「電通総研などは『日本は政治的行動への参加経験・意欲が低い』と分析している」(日本経済新聞社政治・外交グループ[編]『Reading Japanese Politics in Data データで読む日本政治』日経BP、2022年、p.302)。政治不信の高まりで有権者の政治参加(投票、選挙活動、地域活動、個別接触)がさらに停滞し、委任と責任の連鎖が機能しにくくなると、有権者の政策選好と政治家の応答との間で、深刻な乖離(かいり)が生じかねない。

例えば、政治的エリート(政治家、官僚〈自治体職員含む〉、経済団体〈商工団体含む〉、農業団体、労働団体、学者・文化人、専門化、マスコミ、市民団体)と有権者の経済的平等観を比較した調査では、以下の事実が判明した(山本英弘「経済的平等に関する応答性――エリートと有権者の考えは一致しているのか――」竹中佳彦・山本英彦・濱本真輔[編]『現代日本のエリートの平等観 社会的格差と政治権力』明石書店、2021年、p.202)。

保守政党政治家(与党を含む)、官僚、経済団体のような政策形成の主流エリートと、収入や職業的地位において高階層である市民との間の平等観の一致がみられる。これらの人々は現状を平等だと認識する傾向にあり、格差を容認し、個人の自立を志向する。その一方で、革新政党政治家・労働団体・市民団体は格差是正や再配分志向が強いのだが、有権者の選好ともかけ離れているため、ミスマッチが生じている。さらにいえば、政治的影響力が小さいために、平等化志向は実質的な政策にあまり反映されない。

他方、読売新聞の世論調査では、「日本の経済格差について、全体として『深刻だ』と答えた人は、『ある程度』を含めて88%に上った」(「日本の経済格差『深刻』88%、縮小のため『賃金底上げを』51%…読売世論調査」『読売新聞オンライン』2022年10月25日2022年10月25日閲覧)。

経済格差は世代をこえて再生産される問題でもあるが(松岡亮二『教育格差』筑摩書房、2019年)、有権者と政治家との間で深刻な乖離が生じている。

旧統一教会とのかかわりが問題視されたことを受け、岸田文雄首相に辞表を提出後、取材に応じる山際大志郎経済再生相=2022年10月24日、首相官邸

旧統一教会とのかかわりが問題視されたことを受け、岸田文雄首相に辞表を提出後、取材に応じる山際大志郎経済再生相=2022年10月24日、首相官邸前述のエデルマンによる政府の信頼度調査では、「日本での信頼度は地方政府が50%、中央政府が35%」と、地方政府が高い(日本経済新聞社政治・外交グループ[編]『Reading Japanese Politics in Data データで読む日本政治』日経BP、2022年、p.298)。日本の地方政府が、教育や社会福祉といった社会政策を現場で担っていることが影響しているのだろうか。

しかし、旧統一教会・関連団体との関わりは、その地方政治の担い手(地方議員と首長)にも広がっていた。都道府県議で接点があったのは290人(11.3%)。内訳は、自民239人、公明11人、維新7人、立憲4人、国民1人、その他3人、無所属25人だった(「国会議員・都道府県議・知事3000人アンケート詳報 旧統一教会と政治家 その距離感」『朝日新聞』2022年9月10日朝刊)。割合は、岐阜県(41.3%)、富山県(31.6%)、鳥取県(23.5%)の順に多い(同上)。

議員側の事情としては、選挙も当然ながら念頭にある(「教団側支援 陣営『外では言うな』」『朝日新聞』2022年8月20日朝刊)。なぜ、岐阜県議の割合が突出して多いのか。岐阜県では自民党の議席率は63.04%(第18回統一地方選挙)と高く、党派要因のみでは片づけられない事情がある。それは、県議選の小選挙区構成議席率が全国トップの39.13%(第18回統一地方選挙)と、全国15.97%と大きく差をつけていることだ(岡野裕元『都道府県議会選挙の研究』成文堂、2022年、pp.328-329)。

中選挙区制と違って、選挙区で一人しか当選できない小選挙区では、相手より1票でも多く得票できなければ当選できない。候補者が以前に増して選挙区内で幅広い支持を集めようとすることは、選挙制度から帰結された行動であろう。また、飯尾潤が指摘するように、議員政党特有の次の作用も考えられる(飯尾潤「政権交代と『与党』問題――『政権党』になれなかった民主党」飯尾潤[編]『政権交代と政党政治』中央公論新社、2013年、p.134)。

さらに、もっと奥深い要因を探れば、日本の選挙において、とりわけ大政党においては、個人後援会を基盤とする個人単位の選挙戦が中心を占め、政治家の自立性が高いことを指摘することができる。政党のおかげで当選したのではなく、自らの力で当選してきたと認識していれば、組織の方針に従おうという切迫感がない。これは日本の大政党が、議員中心の政党であり、有権者の自発的な参加の度合いが少ないことの裏返しである。その結果として、外部の労働組合や業界団体、宗教団体などを動員することが組織活動だと認識され、政党組織そのものの整備が極めて未熟だということになる。

これらを踏まえると、日本の政治システムにおいて、何らかの制度的不具合が生じているのではないか。政党は、イギリスを念頭にすると、普通選挙権拡大以前に議会政党として発展してきた歴史がある。しかし、単に理念や目的(「アイディア」)を共有した結社だけでなく、普通選挙権拡大以降、統治機構と社会、国民とをリンケージする役割が強まった。政党組織は、社会、国民からの多様な要求を収集、集約し、統治の場で反映させる。こうした応答性については、与党に特に求められる。以下、検討してみたい。

政治制度を考えるうえで大切なのは、①執政制度(大統領制、議院内閣制、半大統領制)と②選挙制度(議席決定方式〈多数代表制、比例代表制、混合制、その他の制度〉、選挙区定数、選挙のタイミング)が組み合わさることで、③政党が影響を受けるという視点である。

政党そのものの分析を巡っては、「政党システム」と「政党組織」の二つの視点がある。政党の「一体性」の確保のためには、「凝集性」と「規律」の二つから見る必要がある。凝集性とは、要は「まとまり」のことで、例えばイデオロギーや政策選好の類似性、再選の命運をともにしている程度、規範、政党への忠誠心、連帯感などからも見られる(前田幸男・濱本真輔「政権と政党組織」前田幸男・堤英敬[編著]『統治の条件 民主党に見る政権運営と党内統治』千倉書房、2015年、pp.22-23)。規律とは、リーダーが反抗的な成員に命令を受け入れさせ、行動させるために利用可能な手段や方法で見られる(同上、p.23)。

なお、「執政制度と選挙制度という二つの基幹的政治制度のうち、政党のあり方に大きな影響を与えるのは、選挙制度だと考えられ」ている(待鳥聡史『代議制民主主義』中央公論新社、2015年、p.153)。

執政制度については、大統領制と議院内閣制を二元代表制か一元代表制かで分けることができる(飯尾潤『日本の統治構造』中央公論新社、2007年、p.18)。過去に「大統領制よりも議院内閣制の方が代議制民主主義を安定させるという見解が、広く唱えられていた」(待鳥聡史『代議制民主主義』中央公論新社、2015年、p.217)。「しかし今日では、現象としては執政制度の収斂傾向が見られることに加えて、そもそも執政制度の三類型(大統領制、議院内閣制、半大統領制)の間に明白な優劣が存在すると考える研究者は少なくなっている」といわれることもある(同上、p.218)。

理由としては、それぞれの執政制度を採用している国には、地域や歴史的事情に偏りや、執政制度内部に多くのバリエーションがある点が挙げられる(同上、pp.218-219)。一方で、T・ポグントケとP・ウェブらのように、「権力分立がもたらす異なる制度的制約と誘因」に注目し、「議院内閣制と大統領制の間にはいつまでも重要な違いが存在し続けている」という論者が存在するのもたしかだ(T・ポグントケ/P・ウェブ[編](岩崎正洋[監訳])『民主政治はなぜ「大統領制化」するのか』ミネルヴァ書房、2014年、p.ⅱ)。

ここでは、執政制度と政党の関係を中心に確認したい。

議院内閣制である日本の統治システムは、政治改革(選挙制度改革、政治資金制度改革、政党助成制度導入)、橋本行革(中央省庁再編、首相権限と内閣機能の強化)を経て、二大政党制システムを目指した制度設計となった。詳しくは後述するが、いわゆる「多数決型」(筆者は「多数派型」の訳の方が良いと思うが、ここでは翻訳者に合わせる)である。しかし、実態は、2012年の政権交代以降、自民党という巨大な一大政党と、公明党と少数野党の多党制という「一強多弱」状況になっている。

比較のため、イギリスの議院内閣制と二大政党制(選挙制度は小選挙区制)の関係を参照する。

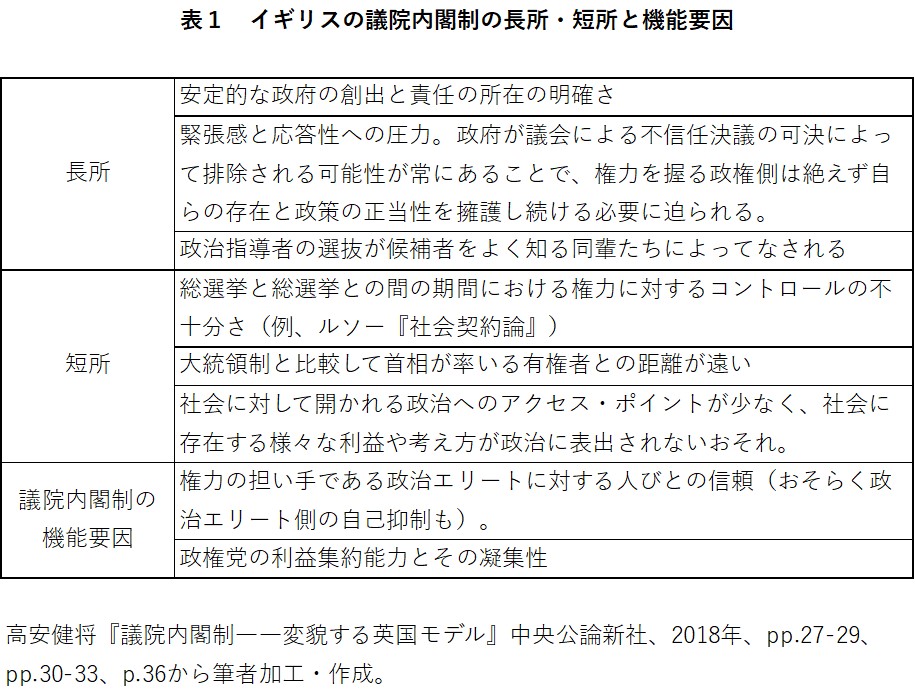

高安健将によるイギリスの議院内閣制の議論からは、表1のように長短所と機能要因を整理できる。

表1

表1議院内閣制で二大政党制(選挙制度は小選挙区制)が機能するための条件は、政治家に対する国民からの信頼、政党の利益集約能力と凝集性が前提となる。日本政治の現状は、本稿の前半で説明したとおりであり、その前提は揺らいでいる。

政党組織の一体性について、二大政党の「民意の漏れ」に注目した近藤康史は、次のように指摘する(近藤康史『分解するイギリス』筑摩書房、2017年、pp.34-35)。

二大政党という少ない選択肢においても「民意が反映された」とするためには、それぞれの政党がある程度の一体性を有していることが前提となる。一体性がない、つまり党内で意見の対立があり、政権獲得後にどちらに転ぶかわからないということになれば、いずれにしろ裏切られる支持者が出てくるからである。「不変」であった小選挙区制の効果によって、議席レベルでの二大政党制の「変形」のスピードは抑えられているにもかかわらず、「一体性のある政党」という次元では「変形」が進んでいる場合、その齟齬によって生まれるものも「民意の漏れ」であるということになる。

政党組織の一体性(凝集性と規律)は重要だ。現在の日本の野党は、少数党として「純化」することで、政党の凝集性を確保しようとしている。他方、規律については、新党結成も含めて他党へ移る障壁が低く、機能しにくい。国政で議席を確保できるのも、衆議院の比例代表(ブロック別)、参議院の比例代表(全国)、選挙区定数が大きい選挙区(最大は参院東京選挙区の6人)があるためである。野党間の再編は、平成、令和と続く。

なお、ここではイギリスを参照したが、議院内閣制自体にはヨーロッパ大陸も含めて様々なバリエーションが存在することを一言付け加えておく。

英国会議事堂と「ビッグベン」の愛称で知られるの時計塔=2022年9月14日、ロンドン

英国会議事堂と「ビッグベン」の愛称で知られるの時計塔=2022年9月14日、ロンドン民主主義体制の運営方法を比較検討するのにあたっては、アレンド・レイプハルトも手がかりを与えてくれる。彼は、「近代における現実の民主主義体制は、議会、裁判所、政党、利益媒介システムなどに関して多様な形態をとる」とし、「現存する民主主義は、多数決型とコンセンサス型を両極として特徴づけられる」と主張する(アレンド・レイプハルト(粕谷祐子・菊池啓一 [訳])『民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ国比較研究[原著第2版]』勁草書房、2014年、p.1)。

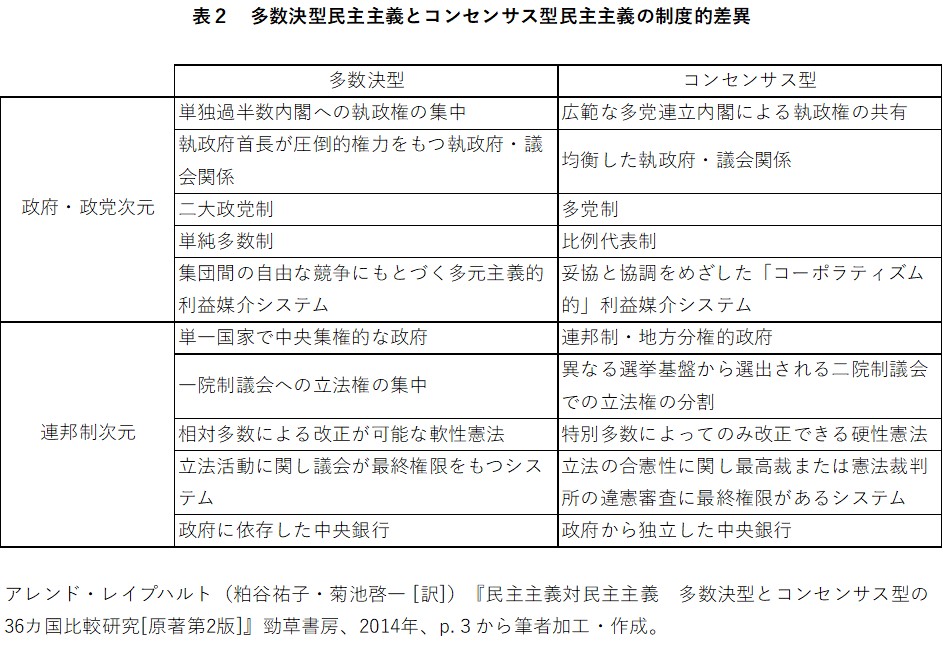

多数決型民主主義とコンセンサス型民主主義の制度的差異については、表2に挙げたように2つの次元、10の変数に整理される。

表2

表2この中で重要なのは、選挙制度と政党制であるともいわれる(大山礼子『比較議会政治論 ウェストミンスターモデルと欧州大陸型モデル』岩波書店、2003年、p.24)。

レイプハルトは、「純粋な多数決型民主主義は、イギリス、ニュージーランド(1996年まで)、そして政府・政党次元に関して旧イギリス領カリブ海諸国だけにみられる、実際には全くまれなものである」とし、「一方で、ほとんどの民主主義体制はコンセンサス型民主主義の特徴をより多くもち、またこのタイプのほうが、多数決型民主主義よりもさまざまな面で民主的であることを示す」としている(アレンド・レイプハルト(粕谷祐子・菊池啓一 [訳])『民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ国比較研究[原著第2版]』勁草書房、2014年、p.6)。

レイプハルトの著書では、「『ウエストミンスターモデル』と『多数決型民主主義体制』を同義語として使用」している(同上、p.7)。ウェストミンスター・モデル(ウェストミンスターとはイギリス議会が所在するロンドンの地名)は、イギリスの政治システムを指す。

一般に、「小選挙区制、二大政党制、単独政党過半数政権、下院中心の政権による中央集権からなり、オーストラリアやカナダ、ニュージーランド、アイルランドの政治システムに大きな影響を与えてきた」(小堀眞裕『ウェストミンスター・モデルの変容 日本政治の「英国化」を問い直す』法律文化社、2012年、p.1)。もっとも、最近では本家イギリスもウェストミンスター・モデルから変化してきている。

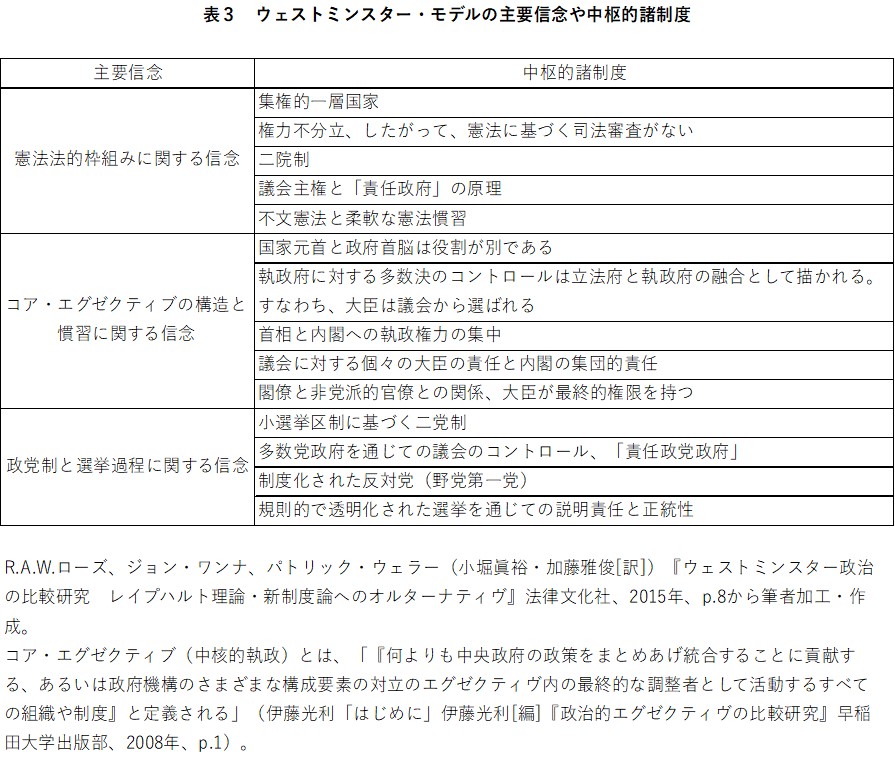

なお、ウェストミンスター・モデルの主要信念や中枢的諸制度は、より詳細に表3のように整理されることがある。

表3

表3日本の国政レベルでは、平成の政治改革以後、多数決型民主主義の方向性であるが、コンセンサス型民主主義を機能させる要素も多数内在している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください